前些天一直有人问:“你是不是封号了?怎么没看到你更新了。”

猜对了。毕竟像我这样从2月5日起几乎不间断地每天更新了一个多月的人来说,连续多日的沉默是反常的。

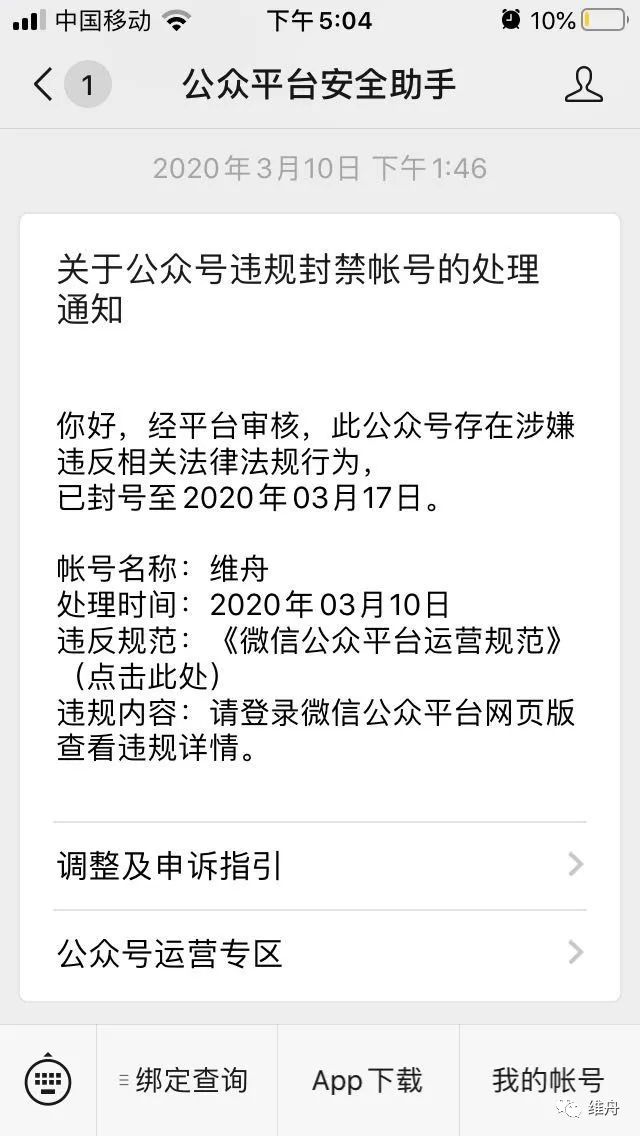

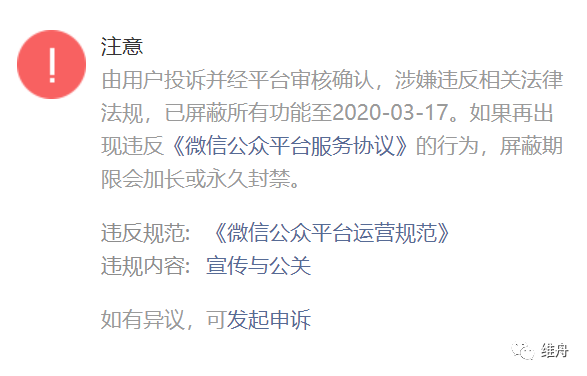

3月10日下午,我被封禁7天。对这个通知本身,我很平静,毕竟在这一个多月里,写的文章几乎有一半被删,总有点心理准备。略感诧异的,是被封的起因,竟是因为我自认并不激烈的一篇,那篇虽然后来也被删(仅存活了1小时20分),但当时一下就正常发出来了;即便是犯忌讳,但那也都过了一两天了。

当然,一个或许可以理解的因素是,3月10日这天很特别,那是高度象征性的武汉之行当天。或许也因此,下午2点我公众号被封7天,到夜里9点多,我的微博也炸号了。之前我一度误以为微博尺度较大,很多话都没删,但看来微博对删封是有选择性的,而且做法更无情——没有预警,没有禁言的机制,上来直接就是炸号。

当然,微博原本对我就只单纯只是个发声渠道,炸了我也无所谓,这还不像豆瓣、公众号被炸会多少带来一些不便。我也不打算另开微博小号了,倒是想有机会试试matters。

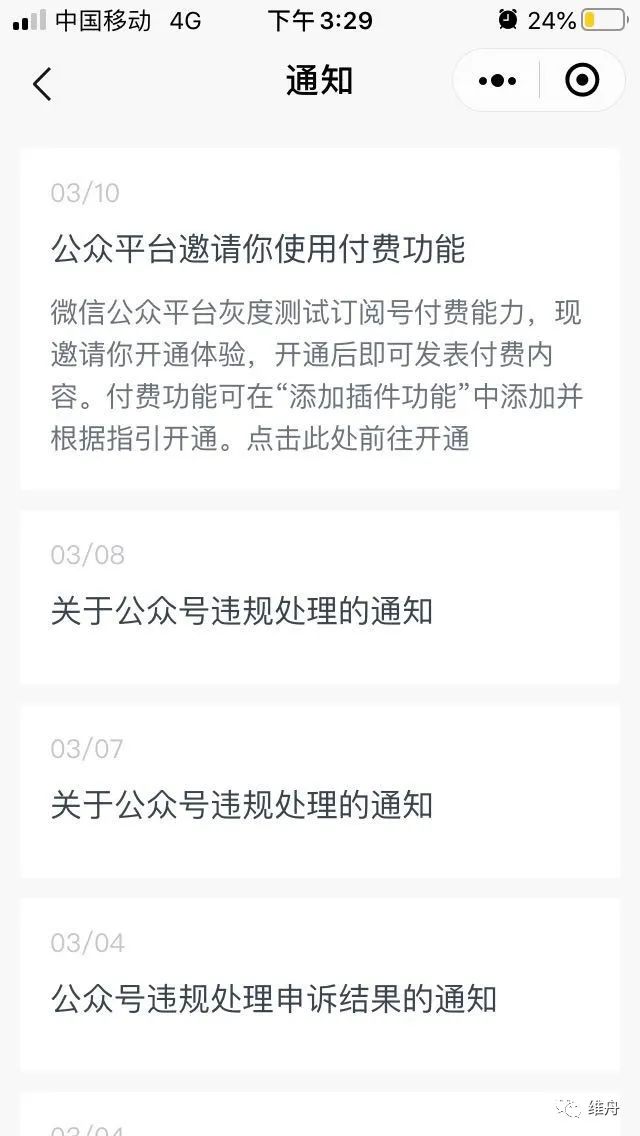

好笑的一点是,今天恢复登录,发现在3月10日被封号的同时,公众平台又特别授予我使用付费功能的权限(即可以对文章测试付费阅读)。尽管这一权限的申请门槛并不高(公众号已注册超过3个月;近3个月内无严重违规记录;已发表至少3篇原创文章),但我在第一批受邀“灰度测试”之列,我也不妨自作多情地认为,自己公众号的内容也是受认可的。

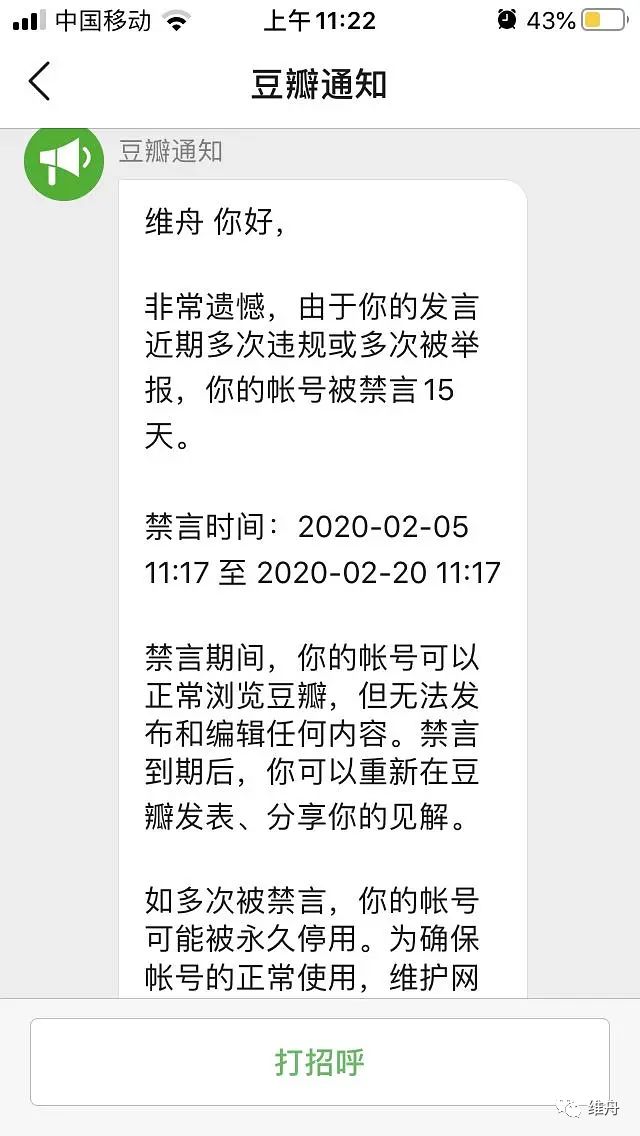

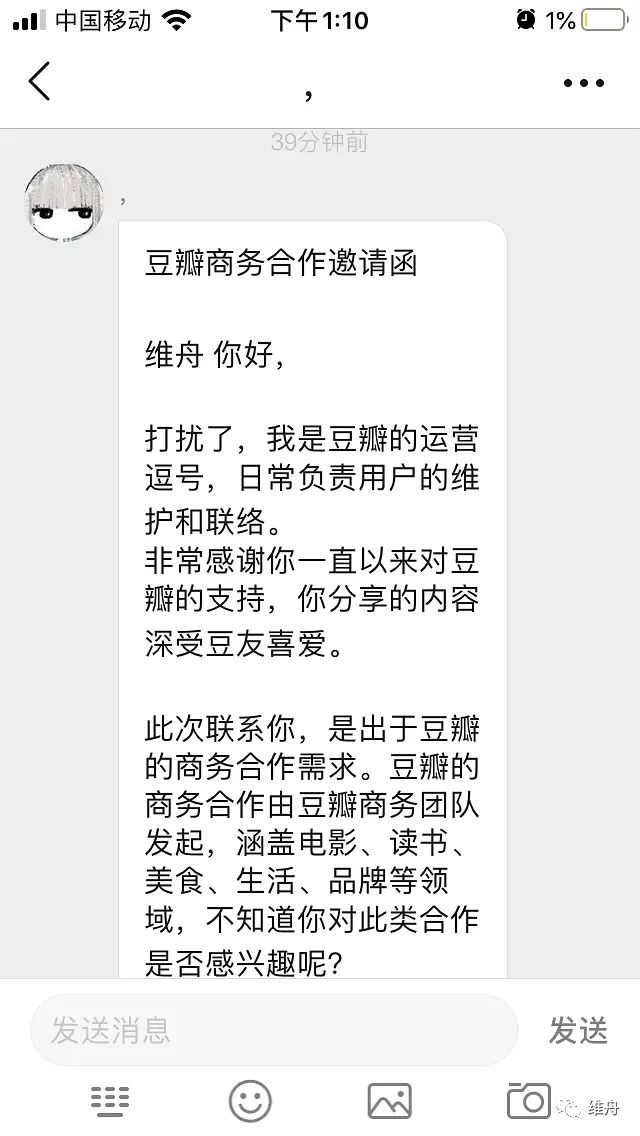

我曾有过类似的经历。2月5日,我被豆瓣禁言15天,到2月20日中午出狱,迎接我的第一封豆邮竟是豆瓣的商务合作函,说我“分享的内容深受豆友喜爱”,想找我谈谈合作。

这种“打一巴掌又塞一甜枣”的方式(

当时

有人戏言说这是“豆瓣PUA”

),想必是不同部门之间缺乏沟通、又遵循不同逻辑所致——它既承认你内容产出的价值,也不妨碍它认为你危险。在这之后,我只讲了1天,又迎来了被禁言15天的通告。

之前在豆瓣,每逢禁言,常常都说是“入狱”,但细想想,也许更恰当的比喻是流放。流放作为一种惩罚,就是将一个人逐出社区,让他们在公众视野中消失。在17世纪的英国,法庭有权判处罪人流放到任何海外领地,为期至少7年,当时被称作“国王陛下的七年船客”。至于在俄国历史上,流放更是常见的刑罚,一度甚至被视为职业革命家人生中不可或缺的一段经历。

相比起来,现在这样放逐7天,也算不得什么。只是前一阵也有点累了,先休息下也好,刚好孩子们也不用上学,趁天气好,带着一起回乡踏青扫墓。在这短短一周内,感觉外面的世界已发生巨大的变化,

整个舆论环境已经从“中国沉没”变成“中国以外全部沉没”

。

这是戏剧化的逆转,也提醒着我们,局势是何等复杂。指望人们一下子就改变想法是不切实际的。这次回乡,和母亲聊起近况,她叹息:“这次真的太惨了,说实话,这里好多人心也都醒了。”我听了一惊。只听她又说:“这么长时间生计没着落,很多人都叫苦不迭,再看看新闻里那些租房子的被四处赶来赶去,所以现在大家都越发觉得,不能再像以前那样过一天是一天了,没钱真是不行,到时候一天都活不下去。”

这就是老百姓的反应:他们只会在已有的经验层面总结教训,默认大环境是无法改变的,想的只是如何挣扎着活下去,因为手停口停。至于其他的,他们不敢说,甚至不敢想,因为想了也没用。

有朋友向我悲叹:“我们怎么生在这样一个时代?!”但冷静地说,生在这样一个时代并不坏,至少相比起我们的父辈、祖父辈来说,他们面临着更基本的生存处境。

尽管苦难很难比较,但他们有他们的困境,我们也有我们应当承受的

。

一个人可以选择自己生活的国度,但没有人可以选择自己所处的时代。有时候我也不免有些怨气,觉得我们的父辈没有为我们争取更有尊严的生活权利,但细想来,这无法苛求,因为对他们那一代人而言,也许这些都根本不是问题;倒是我们自己需要想想,是否能对这个时代推动一点点改变,以免难以面对后人同样的质问。

就此而言,这次疫情是绝好的时代契机,它使我们真正“亲历历史”。哪怕不能说什么,那么只是见证它、记录它、不要遗忘它,也有极其重要的意义。

这种“身处历史”的真切感觉甚至给了我们这样一个机会:不用等到未来再穿越回去改变历史,现在你就有机会改变它

。

当然,在这洪流中,我们的力量也许微不足道,甚至不一定能推动这台巨大的机器偏离它原来的轨道多少,但没关系,到时候我们至少可以对自己说:“我曾经有过这个机会。我尽力了。”