早上在微博发了一个帖子,底下的讨论已经发展成了互相骂街。

这几天热议的“上海这几年失去了什么”,也一样,最后基本都是骂战。

其实讨论这种问题,是不能让屁股决定脑袋的。必须要跳出“我要维护我的家乡”这个思维才可能客观认知。尤其是一个城市内还要分“土著”和“硬盘”的更要不得。

如果要理解城市,首先要把“城”和“市”拆开来看,且从起源看。

鲧筑城以卫君,造廓以守民,此城廓之始也。这句话就足以说明了城的来由。搞一些坚固防御,君主安全得以保障。在城墙外再做一些简单工事,让民众得到基本保障。

那么市呢?胡曹作衣,夷羿作弓,祝融作市,仪狄作酒。最早的市其实就是物物交易,并不依赖于固定的地点。等到生产力发展,物资剩余程度提高后,才有专门的集市。并且依托“城”发展出来“市”。

搞清楚这两者的渊源,再来讨论会比较容易理解一些。

比如北京和上海,北京城的角色为主,所以要疏导产业和人口。而上海,市的角色比较重,城的角色比较小。

在京津冀一体化推进之前,整个华北供给北京,典型的大城小郭。而上海和广州则辐射周边,典型的小城大郭。

北上深港广这五个城市(台北未统一,暂不计入)是现有的一线。从地理位置上来看,广深港三个扎堆在珠江口。这是为什么呢?

我们先来扯一扯。

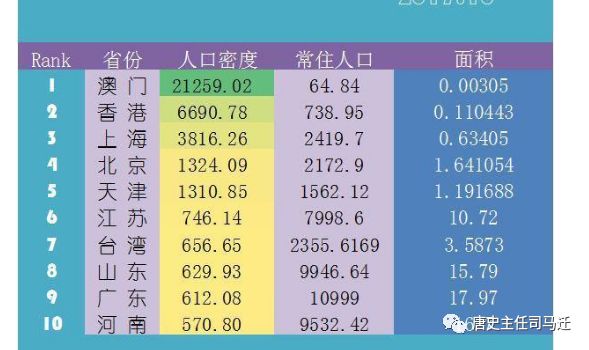

首先,从物产的角度来看,珠江流域能承载人口量较大。这点很容易接受,在人口大省里,常住人口密度也只有山东和江苏可以一拼(这还是在没有计入香港和澳门人口的前提下)。

如果再考虑4000万+的流动人口规模,人口规模逼近1.5亿,且人口密度在直辖市之外拔得头筹。所以,从人口角度分析,珠三角出三个巨型城市是可以接受的(同等人口规模的只有长江口的沪宁杭了)。

从经济规模上来分析也是一样,都是基于经济圈已经形成的事实上来分析存在即是合理,没什么意思。

我想聊的是:为什么珠三角有三个一线城市。

除了农耕条件好意外,贸易是人口规模得以保持的重要因素。从明朝开始,广东沿海的贸易地位已经确立。尤其是到了乾隆皇帝,出于稳定统治的考虑,只留广州一口通商,等于是进出口贸易垄断。于是广州孕育出了富可敌国的十三行。富到什么程度呢?十三行的伍秉鉴曾经是东印度公司的最大债权人,鼎盛时,伍家的财富达到2600万两白银,而同期清政府年财政收入也就4000万两。

如果用2017年,17.2万亿的全国财政收入来换算,伍家如果是在当下,家产达到11.2万亿人民币,按照当前6.32的汇率来换算,差不多1.78万亿美元,占国家外储的一半,是马云的45倍。而这只是十三行之一。

随着鸦片战争战败,香港割让五口通商,十三行为代表的广州贸易垄断地位被打破。尤其到第二次鸦片战争时,一边是广州的十三行大火,另一边是香港逐步取代广州的贸易地位。

而香港的兴起,一方面是英帝国在远东的据点功能(城),另一方面是对华的自由贸易港功能(市)。

在第二次鸦片站着到新中国成立,甚至新中国成立之后的对华封锁期内,香港都继承着部分十三行的功能,即中国对外贸易的通道功能(以及由此产生的金融功能)。这也是香港繁荣的基础。

随着深圳设立为特区,改革开放开始释放这片土地上的生产力。深圳的历史可以分为三部分。第一部分便是设立地区到1997年,这段主要是依托香港,来追赶广州(发展基础产业和城市规模)。而1997年之后则是开始追赶香港(产业升级换代和城市竞争地位提升)。而将达到香港和广州的等量地位后,则是协调广州和香港,进行城市再分工,融合为大湾区。

也就是说,现在的大湾区,从贸易地位上,只是更有分工地,更有国际地位和竞争力地重现十三行的荣光而已。

贸易发达的地区,思想上会体现为包容。在广州贸易地位最高的时候,是包容的,阿訇和基督徒可以在一条街上共存。在香港贸易地位最高的时候,也是包容的,避难的共产党人,抗战需要的药品都可以走这个通道。而现在深圳最包容,他说“来了就是深圳人”。

所以,大湾区三种不同的包容基因:广州是基于大陆文明的包容;香港是基于海洋文明的包容;深圳是基于互联网和移民时代的包容。

放在网上也一样,除了港灿在不爽哔哔以外,很少见广州人和深圳人能在一个地域帖子下死掐起来。至于番禺人,你问他站哪边,他会回答你,都可以。

珠三角讲完了,回到上文,和珠三角同样地理位置优越的,还有长三角。长三角,往上推一点,便是吴国、越国、楚国甚至齐国都要下来撕逼一下的地方。所以历史条件不如珠三角那么好融合。长江即使在本朝统一的过程中,依旧是一条摆到最后才解决的天堑。

在没有上海的时候,南京是城为主,历史上多定都于此。而苏州杭州则是“市”为主。有些杭州看客会不服,说我们也都城的。省省,你们说杭州是老板发家地,也不问问福建什么感受。就算福建没意见,老板都要有意见。杭州做都城的都是什么样的短命王朝?

如果我们类比十三行,上溯历史,去找长三角繁荣的第一个写照的话,应该是唐朝的扬州。对就是唐诗里“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”的扬州。