1

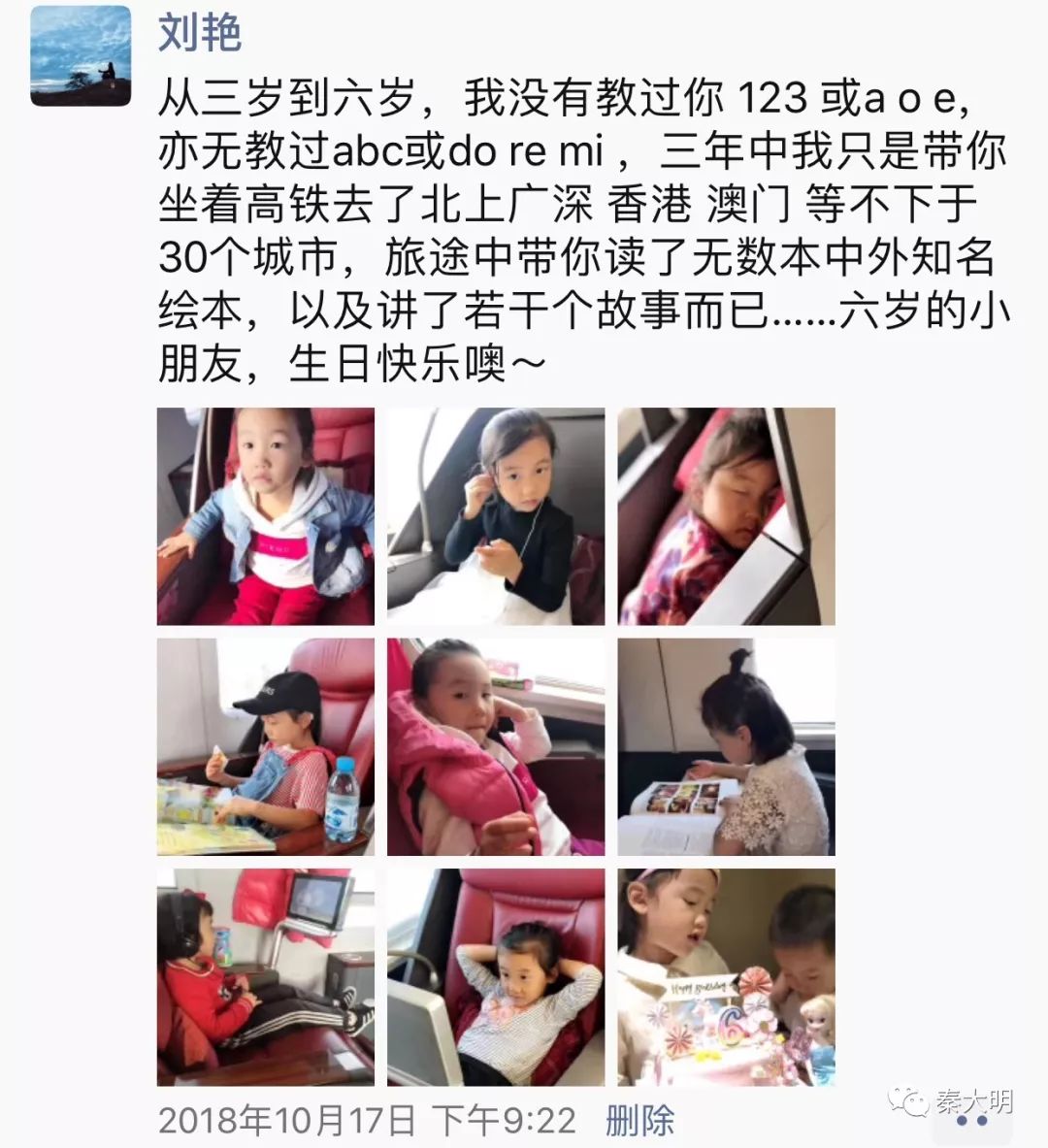

作为两个孩子的妈妈,生活中也经常被问及如何养育,有何秘籍,为啥带俩娃还能看似云淡风轻,从不鸡飞狗跳,也没耽误全球浪?

我认真回想,顺便复盘。

发现这么多年,我貌似没有任何“干货”可以拿来分享。

我从来没有刻意教过孩子们

abcd

,也没有告诉过他们

do re mi fa

。

我没有陪着他们背唐诗三百首,也没有陪着他们每周赶场子一样奔波在各个兴趣辅导班。

这些年,我只是习惯了一有时间就带他们去不同的国家、城市,有时候也乘坐不同的交通工具。

带着他们一起领略不同地方的日出日落,体验不同的风土民情,经历很多意料之外的有趣事和有趣的人。

他们也习惯了“在别处的生活”里读书、讲故事、分享绘本的习惯。

她们也习惯在睡前、或周末的午后看《大卫不可以》《鸭子骑车记》《海蒂和爷爷》,而我就在一旁看茨威格,米兰·昆德拉,亦或余秀华…

互不打扰好像是我们之间的默契,当然讲故事书的时候除外。

我相信孩子,也需要有自己独立的空间和时间,活在自己的小世界里。创造属于自己的记忆点和想象力。

我没有给他们报过早教班,但我相信三岁以前我尽可能多的陪伴,比任何早教机构给孩子的影响都深远。

我没有计算过我们一起走过的路,但我知道,在成长的路上,我们一起走过的每一步,都算数。

“教育”不是一把标尺,每个孩子都有自己的成长方式。

这也是我无法“分享”的原因之一。

因为,这世上没有完全相同的两片叶子,同理,也没有完全一样的孩子。

孩子是父母“三观”的复刻。

父母的三观都不同,又如何能在教育理念上达成所谓一致呢?

好的教育,是因材施教,求同存异。

而从长远眼光来看,未来要走向世界的这批孩子,更重要的品质,就是身上的那部分“差异”。

2

就像前两天黄磊夫妇的教育方式被送上热搜。

点开一看,原来是女儿黄多多染了一头香芋紫的头发。

网友们两种态度。

一种实名炫目嫉妒压根儿不恨:真希望有这样开明的爹妈。

一种质疑指责:这么小年纪染发不是好学生的样子,还伤头发。

回想这几年伴随黄多多长大的,还都是与黄磊夫妻俩教育相关的热议话题。

好像每一次都能引发大范围探讨。

之前有多多化妆,染指甲,前两年还打耳洞。

每次质疑声基本总结为:不是这个年龄该做的事。不是好学生该成为的样子。

可黄磊夫妻的教育方式为什么被点赞?

因为,教育不是打嘴炮,也不是纸上谈兵一决高下。

而是看孩子成长为什么样子。

照片里的黄多多顶着紫发,已经出落成亭亭玉立的模样。大方,得体。

讲真,我只觉得简直太好看,没觉得有哪里不适合。

这些年黄多多一直在看似与传统教育理念相背的尝试,但却实力成长为令人羡慕的“别人家娃”。

地球人都知道黄多多从小就多才多艺。

8

岁就能翻译英文小说《圣诞老爸的来信》,

9

岁就能创作英文诗歌,

10

岁独立完成英文剧本。

能带着妹妹给国际知名母婴品牌走秀。也能和何炅站上话剧舞台,合作《水中之书》。

黄磊和孙莉的微博上,经常分享女儿的日常生活。

画画,做手工,弹钢琴,带妹妹一起臭美,给妹妹化妆,和妈妈一起做烘焙

......

美图里还穿上了妈妈的靴子

。

无疑,黄磊夫妻俩对女儿的培养是开明的。

而这种开明,从来不是放纵,而是尊重。

黄磊曾在节目上说“多多是一个有思想的人。她有她的秘密,她的想法,她的人生。她不属于我,我们之间是彼此独立的个体,我不把自己的意志强加于她。”

有人说,因为明星夫妻有足够多资源,才敢“放养”孩子,普通人无法效仿。

但在我看来,他们教育的成功,不是因为手里的资源,而是对教育的理解,对孩子的姿态,以及自身为人父母的心态。

毕竟,我身边多的是不差钱也不缺资源,但孩子教育得一败涂地的失败案例。

想起黄磊曾写给女儿的一封信,叫《选择一种喜欢的方式活下去》。

作为父母,他们在生活就是这样践行的。

并在教育中言行合一。

尊重女儿的选择,重要的是,内心接纳她活成不一样的模样。

而成功的教育,就是帮助孩子成为他自己,而不是流水线上统一标准的“优秀的人”。

3

今天中午看了这个夏天貌似要火的综艺,《乐队的夏天》。

邀请国内的摇滚乐队,有摇滚老炮儿,也有新生代力量。

我不是摇滚迷,但触动我的,是摇滚乐队的鲜明,直接,反叛,有自己的态度。

每一个人都有自己的特点,优点,和最擅长。

你会记住那些面孔,发现这些年的“脸盲”终于暂时得救了。

其中一个男团乐队练习生上台表演后,不出意外,遭遇老炮儿们的白眼。

马东问“为什么你们都在唱?”

练习生们说“因为希望每个人都能露脸,有表现。大家都一样,才能更好地坚持走下去。”

音乐人张亚东秒回“那不可能。”

因为,每个人只有找到自己的特点,最大化发挥自己的不同,才能走更远啊。

对比流量时代的偶像诞生,越来越流水化作业。

而能站得住脚,红过十年,二十年,三十年的团队又有多少?

所以当我们看着舞台上那些在一起二十年的乐队,才会觉得热血。

因为没有被“标准化”销毁。

4