↑↑

点上面蓝色小字 | 关注

↑↑

我们是中科院主管、科学出版社主办,与日本知名科普杂志Newton版权合作的一本综合性科普月刊。

【如需转载,请在后台留下您的公众号,

获得授权后方可转载】

我国第一枚空间天文观测卫星“慧眼”终于升空啦!

之所以

被命名为“慧眼”,是因为人们希望它能够如同慧眼一般,穿过星际物质的遮挡发现黑洞,也表示它是科学家利用智慧打造的观天利器。同时,也是对我国高能天体物理学奠基人之一的何泽慧院士的纪念,希望这架空间望远镜能如她的眼睛一样,寻找高能天体的美丽风景。

本刊在“慧眼”发射前夕采访了领导着我国空间高能观测的张双南研究员,让我们一起来听听调制望远镜研制中的故事、他对调制望远镜的期待以及对未来中国空间天文观测的展望。

张双南

中国科学院高能物理研究所研究员

中国科学院大学教授

清华大学学士,英国南安普敦大学博士。入选国家基金委杰青、教育部长江特聘教授、国家“千人计划”。获得赵九章优秀中青年科学奖、意大利费拉拉大学“哥白尼科学家奖”。研究领域为黑洞、中子星、宇宙学和空间天文。担任天宫二号空间实验室伽马暴偏振实验和硬X射线调制望远镜天文卫星首席科学家。

科学世界:

很高兴硬X射线调制望远镜即将发射,作为我国第一颗空间X射线天文观测卫星,在研制过程中遇到过什么难题吗?

张双南:

主要是作为科学卫星,上面所用的仪器全部需要自主研发。虽然有些元器件和材料能从国外采购,但也得要按照我们的设计需求来组装,以满足在空间环境中的应用。可以说这些仪器都具有原创性,在技术上有许多创新,这是最为困难的部分。

比如说我们的主探测器—高能探测器,需要用到一种独特的晶体。这种晶体不能暴露在空气中,需要真空封装。而封装又不能太厚,以免阻挡X射线。开始我们找了一家美国公司订制,但后来美国政府宣布禁运,使得我们无法取得这件设备,而且一来一回在汇率上吃了不小的亏,更严重的是耽误了我们很多时间。

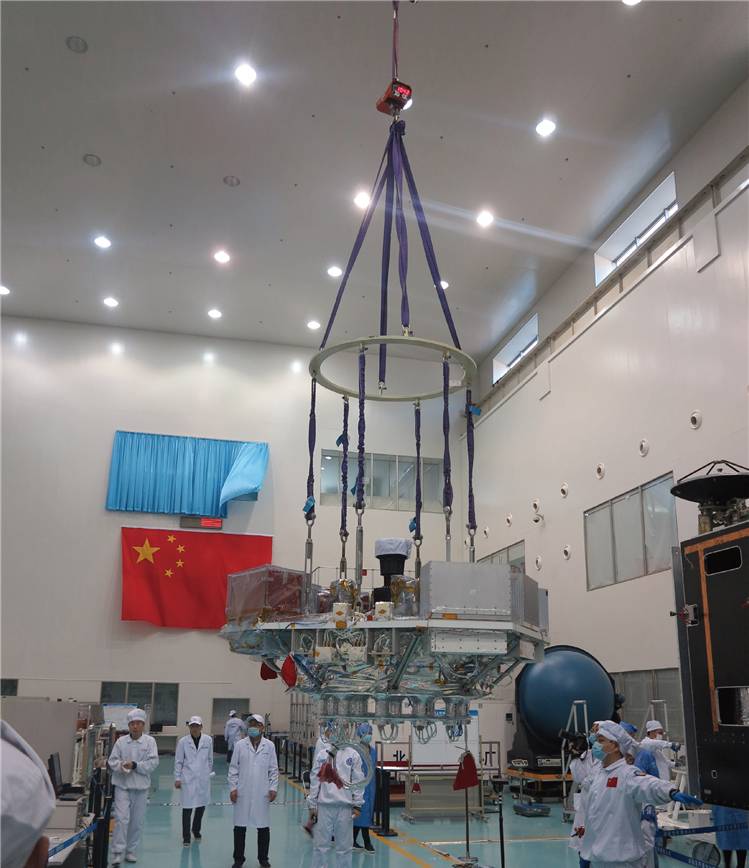

正在吊装中的调制望远镜科学载荷

然后我们又找到乌克兰的一家公司,他们生产的晶体也同样好。但是生产出来之后,我们发现不能满足科学要求。因为他们始终做不好密封,过一段时间就会漏气,导致仪器失效。因此我们自己开发了封装的办法,只从乌克兰进口裸晶体,让国内的公司按照我们的方案去密封,最终才拿到想要的设备,前后花了很长时间。要是没有美国的禁运,当然我们就能够更快地拿到探测器。而有了禁运,又让我们发展出自己的技术。现在我们设计的封装完全满足仪器在太空中工作的要求,同时物理性能指标与美国产品相比毫不逊色。

另外还有中能探测器,它使用了一种要求很高的半导体器件,我们原本是想寻求国际合作的。这个仪器的指标、科学需求都是英国的科学家提出的。按照国际惯例谁提出探测器,就谁研制,谁出钱嘛。可是英国方面没有经费,所以他们就做不了。但卫星的科学论证已经完成了,我们需要这个探测器来完成它的科学目标。因此,我们的实验室顶住时间压力、克服技术难关,完成了从半导体硅晶原片划片筛选到探测器封装,以及几千路探测器读出电子学(将电子元件信号处理为有科学意义的信号)的自主设计研发,性能指标达到国际水平。总体来说,在各种因素的制约下,需要我们研发的技术比预想的更多。

科学世界:

空间科学卫星和其他卫星的区别主要在哪里?会有更高的风险吗?

张双南:

从我们的角度来看,空间科学卫星和其他卫星的主要区别,就是每一次上天的仪器都要是全新的、以前没有用过的,否则就没有意义了。我们面临的问题就在于既要追求科学上的先进性,又要在有限的时间、有限的经费以及有限的技术条件之下把卫星研制出来。我们的航天部门做工业产品非常有经验,但科学仪器对他们来讲也是新的挑战。因为通常来说,航天部门要先发射试验卫星,确定技术都成熟了才会定型,要尽可能避免正式的卫星上有新的东西,而我们的卫星需要的正是全新的设备。因此在制造过程中遇到了很多情况,中间也改过一些技术方案,个别的一些指标也有调整,每次调整之后都需要再次论证是不是还满足科学需求。我们卫星的制造单位是航天五院(中国空间技术研究院),他们在保证工程质量的前提之下,尽可能地满足了科学需求。从包括科学仪器在内的卫星整体的角度而言,参研人员认为这是有史以来他们做的最复杂的一颗。

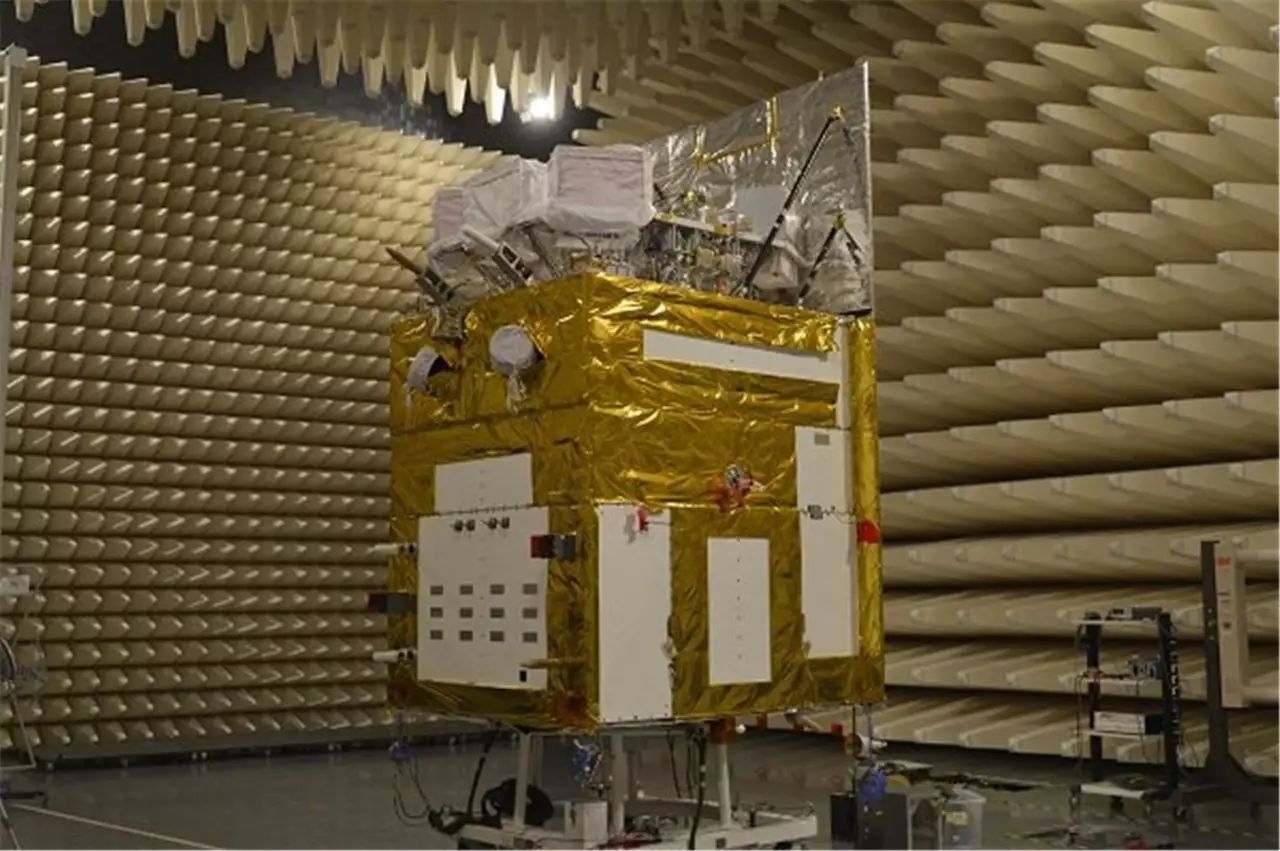

正消声室中开展整星电磁兼容性试验的调制望远镜

对于风险我倒是没有太多的担心,因为我们技术团队应该做得还是不错的,五院的管理也让人放心。当然上天后个别仪器可能不工作,比如说我们18个高能探测器里面,2个不工作怎么办?中能和低能都是3组,其中1组不工作或者里面的某一些探测器不工作怎么处理?我们都有一些备份的方案。当然在发射场的最后那一刻,可能我还是会有所担心吧。

科学世界:

近年来全球陆续发射了多台X射线空间望远镜,这是否预示着竞争很激烈呢?

张双南:

现在大约有7台能够开展X射线观测的空间设备在运行,包括美国航天局的能以较高精度对软X射线波段进行观测的钱德拉X射线天文台、对硬X射线探测本领很强的核分光望远镜阵,以及欧洲空间局的专门对软X射线进行观测的XMM牛顿望远镜(XMM-Newton)等,是历史上最多的时候,竞争的确非常激烈。日本刚发射的“瞳”是失败了(参见本刊2016年第7期“X射线看到的浩瀚宇宙”),但他们还有一台设备在国际空间站。印度也有“天文”号卫星(Astrosat),听说运行状态还可以。我们在天宫二号有一个专门做伽马射线暴的“天极”望远镜(POLAR),今年美国计划再发射中子星内部组成探测器(NICER)到国际空间站上去,德国和俄罗斯也要联合发射X射线-伽马射线谱天文卫星(SRG)。所以在调制望远镜运行时,天上会有10台以上设备瞄准高能能段。

但这也是一件好事,在这个领域,国际上还是一个学术团体,每年各个小组都会开会协调,筹划一些联合观测。联合观测的主要目的是做仪器的交叉标定,比如老一些的卫星性能都弄清楚了,然后和新上天的仪器同时做一个观测,就能够用老卫星的可靠数据来校准新设备。当然这些观测本身的科学意义也很大,因为联合观测覆盖的范围更广,研究的参数就更多,所以常常能产生很重要的科学成果。所以确实有竞争,也有一些合作。

科学世界:

硬X射线调制望远镜的观测目标是如何确定的,国外的科学家可以提出申请吗?

张双南:

我们最主要的任务是对银河系的巡天,然后是银河系内的黑洞双星、中子星双星还有脉冲星。对有些源要进行监测性观测,也就是要反复地看,看它有没有变化;有些是高精度观测,一次看很长时间,积累足够的统计学数据;还有一些是机遇性研究,比如说别人看到了新的天体,或者我们的银河系巡天当中发现了新的东西,这个时候我们就会中断常规任务,去对这些目标进行比较详细的观测。当然还有伽马射线暴,它不需要专门去做观测,系统就能自动收集了。具体观测计划的制定还要根据我们收集上来的建议书,组织评审后最终确定。

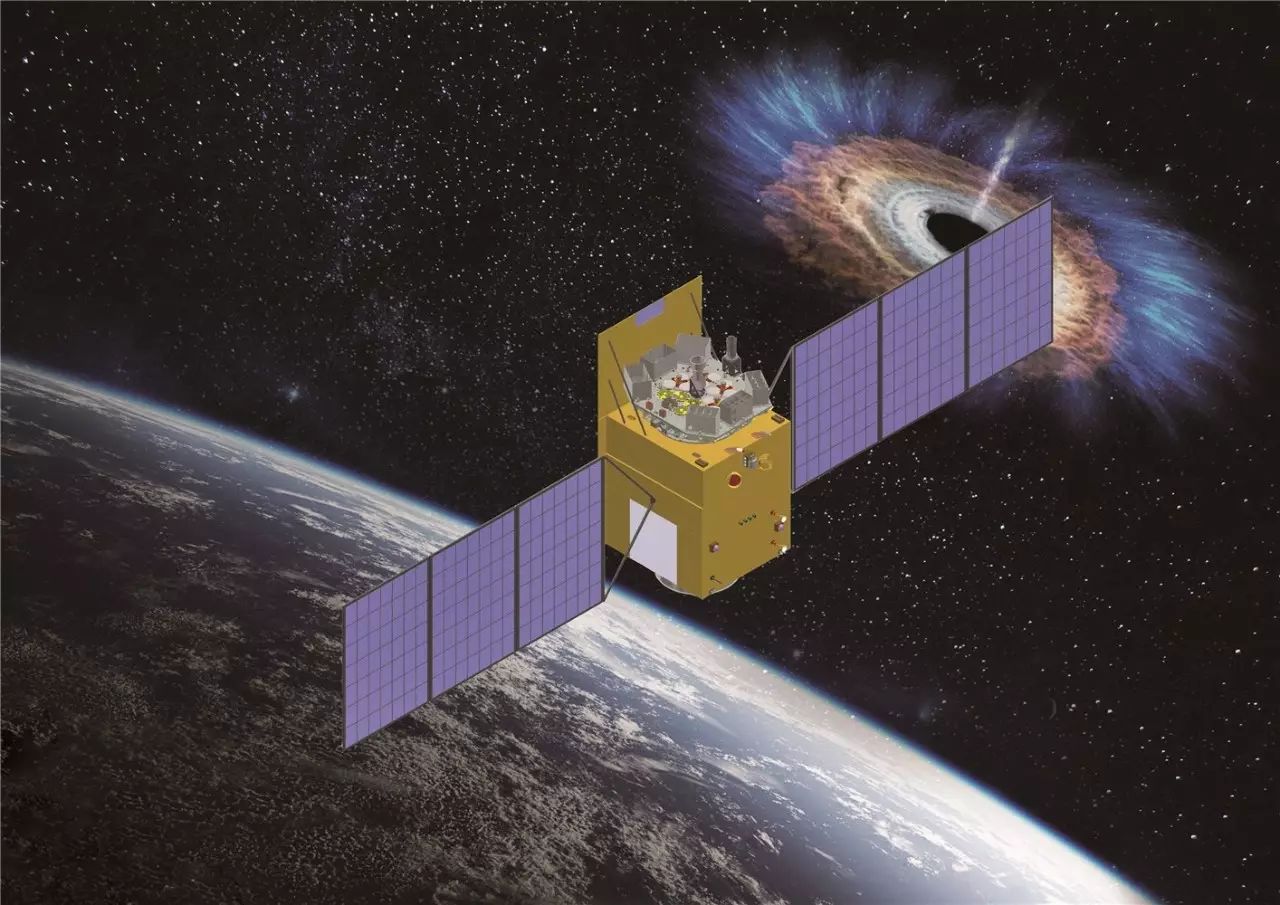

调制望远镜在太空中巡视宇宙的艺术想象图

国际合作的方式不太一样,我们并不是完全向国外开放的。但是在卫星的研制过程当中,国外的一些机构,主要是欧空局对我们有一些帮助。比如早先我们的标定设备还没有建好的时候,是用意大利和德国的设备来做的标定,欧空局做了协调,当然意大利和德国的科学家今后参与合作的时候会有一些优先。还有欧空局地面科学中心也对我们地面科学中心的设计等提供了帮助。此外有些国外知名的科学家一直很关心这个项目,并提供了很多很好的建议。所以我们会通过邀请的方式,邀请对我们有过帮助的、热心关注我们的科学家来参与科学研究,加入我们的团队,所以这个团队将是国际化的。在他们加入之后,如果觉得还有比较重要的观测目标是我们原有计划没有覆盖的话,他们也可以提出来。当然总体还是中国科学家优先。

科学世界:

您预计调制望远镜会在哪些领域做出比较重要的进展?

张双南:

我觉得我现在说的肯定不会是最重要的成果。(笑)

举个例子,如果你去看哈勃空间望远镜列出来的十大最重要的科学成果,虽然不断在更新变化,但从来都不是原初的建议书里面的那些。原来想的东西跟后来做的区别非常大,只有上天之后才知道哪些更重要。

所以我只能说现在看来会比较重要的。一块就是用调制解调的方法对银河系做巡天,将会看到在X射线波段、尤其是硬X线波段一幅完全不同的图像,从中了解银河系内高能天体活动的动态情景,这是前人从未系统做过的。我想这里面会有很多我们以前不知道的现象,甚而有可能会看到全新的天体,我们对此是非常期待的。另外一块就是伽马射线暴,在这个能区,我们的接收面积10倍于目前国际上最好的设备,也就是说能接收到10倍的伽马光子,灵敏度会大幅提升。这两块都是基于我们仪器的新能力的预期。最终怎么样谁也不知道,我最希望现在说错了,最重要的成果不在这两个方面,那就说明得到的成果更为重要。

科学世界:

除了X射线天文卫星外,我国还有哪些天文卫星预备发射呢?

张双南:

现在立项的还有SVOM(Space Variable Objects Monitor,空间变源监视器),是中法合作的伽马射线暴专用卫星,计划2021年升空。当然要是按我们的计划可以更早,但法国每年的经费很有限,甚至原本说要2023年才行,后来经过艰苦的谈判才谈到2021年。不过2021年其实是个非常好的窗口,因为届时地面引力波探测装置将达到最佳灵敏度,是搜寻电磁对应体的最佳时机。另外也能够接替超期服役的Swift,更好地显示出我们的独创性和重要性。

没有立项现在还在努力的,包括观测太阳的太阳极轨望远镜、先进天基太阳天文台,寻找地外行星的系外类地行星探测计划,观测射电波段的空间毫米波VLBI阵列,以及针对软X射线的广角望远镜爱因斯坦探针,它们都是中国科学院空间科学先导专项中的背景型号。

完整采访内容

与更多有关

硬X射线调制望远镜的精彩内容

详见《科学世界》2017年第6期,正在热卖中!

回复“

0

”,获取微信目录

回复“

订阅

”,了解杂志订阅方式

❤

《科学世界》2017年

第6期~真空~热卖中!

❤