这 是 V 电 影 的 第

1220

部 每 日 一 片

我 明 白 你 会 来,所 以 我 等

《Be a giver》

时长:08'59'' 星级:7.5

知识,是用来奉献的

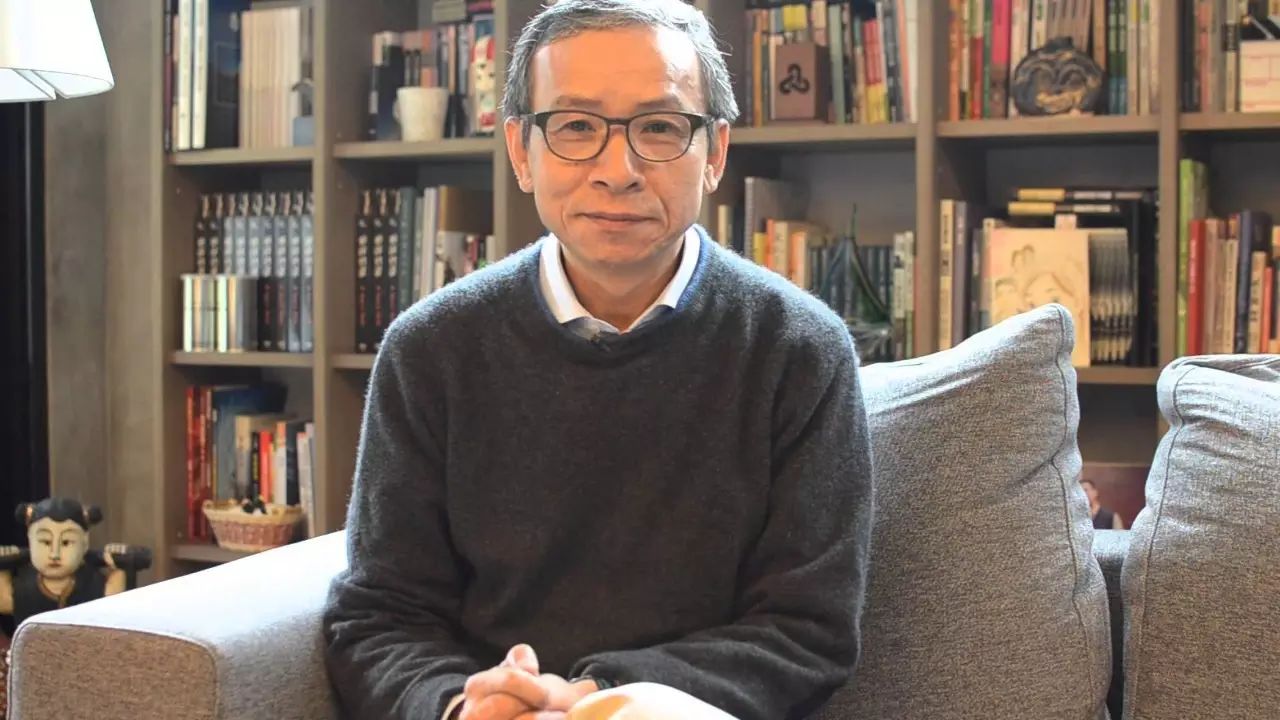

吴念真

,中国台湾导演、作家、编剧、演员、主持人。这个台湾最会讲故事的人,用今天的短片,教我们做一名

给予者

。

♥

♥

♥

九份

在台湾,有一个很小的村落。

清朝时,这里只有九户人家。每每外出采购物品,都会买上九份。

后来,“九份”就成了这个村落的名字,并且一直沿用至今。

九份,是吴念真的家乡。

光绪年间,九份发现了金矿。

一时间,

来自五湖四海的淘金客都蜂拥至这个小村落,九份从一个只有九户人的地方,日渐成为热闹非凡的小镇。

而有了矿山,便会有矿难。

吴念真父亲,就是一名矿工,在8号矿坑工作。

因为矿难,他从小就开始接触死亡。

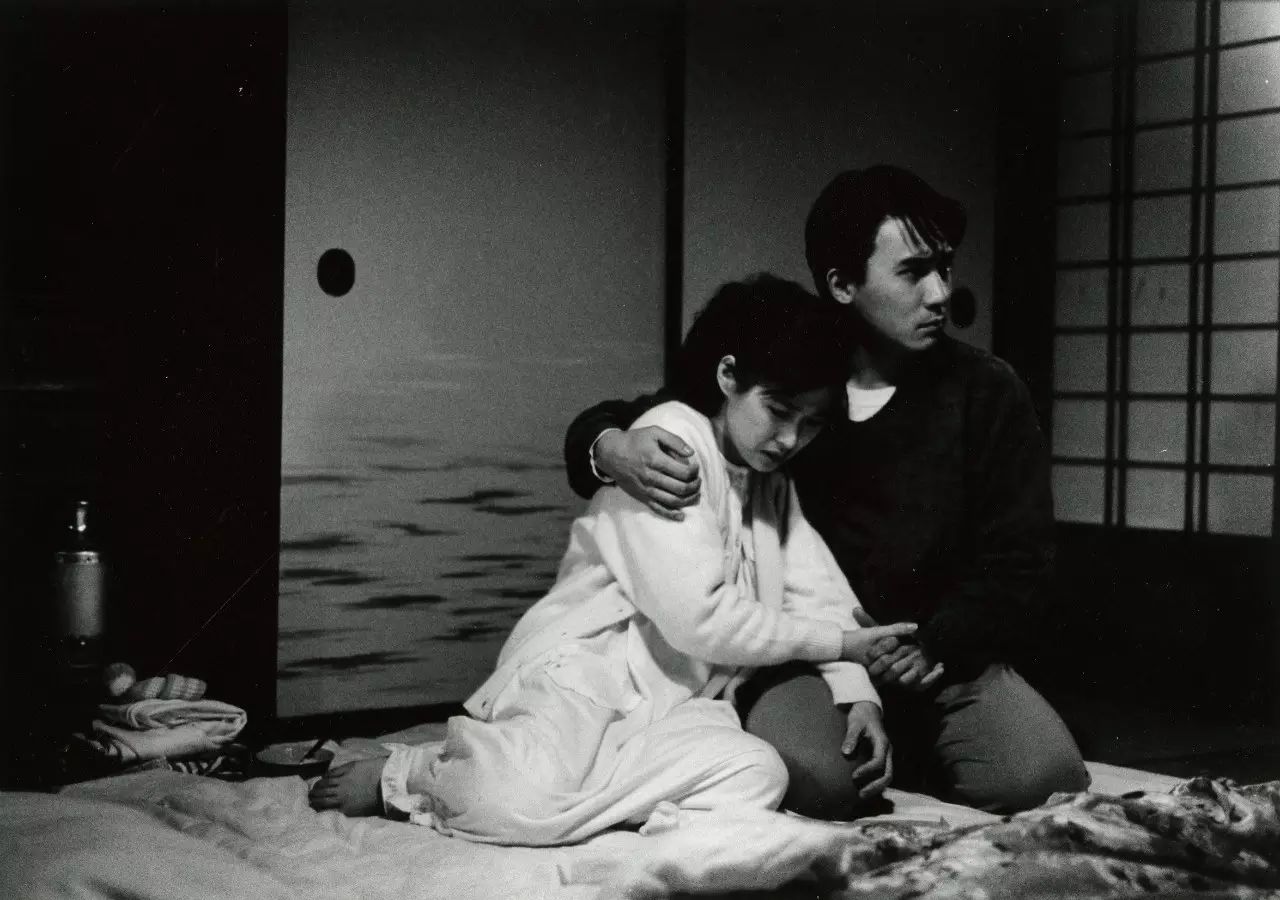

《恋恋风尘》剧照

每次一有矿难发生,村里就会响起广播。他坐在课堂上紧张地合起双手祈祷:不要是我的父亲,千万不要是8号矿坑。

这时,他总看到一个穿着黑色长袍的老妇人慢慢靠近他们的教室,叫出一位的同学,告诉他或者她:你父亲不在了,去看看吧。

他就是在这种祈祷中长大的,偶尔他也会为这种祷告感到内疚,因为死亡的不是他的父亲就会是别人的父亲。

这是一个充满黄金诱惑的城市,也是一个悲情的城市。

正是因为对家乡的深情和怀念,1989年,吴念真和侯孝贤合作了一部电影《

悲情城市》

。

电影在九份取景拍摄,侯孝贤是导演,吴念真是编剧。

这部电影斩获威尼斯电影节

“金狮奖”

,成为世界三大影展获奖的第一部台湾电影,也让吴念真从此名声大噪。

左起: 吴念真、侯孝贤、杨德昌、李屏宝、陈国富

之后,他在杨德昌的电影

《一一》

中扮演中年男人

NJ。

我永远忘不了在这部电影中他所扮演的中年男人形象,经济独立,但看起来很丧。

屈服于现实,知道自己要什么,却没有勇气追求。他在生活琐碎里磨平了棱角,在音乐里逃避,沉湎于过去,不敢想未来。

NJ说:

“如果再重来一次,也不会有什么不同”。

吴念真完美诠释了这一角色,对生活的体悟在电影里表现的淋漓尽致。

后来,在吴念真写的

《这些人,那些事》

书里,我看到了更多关于生死的故事。

但他写出来却不会让人觉得压抑和黑暗,反而有种温柔安心的氛围。

让你知道故事应该就是这个样子,不会着重快乐也不会放大悲情。

在书里,他写过:

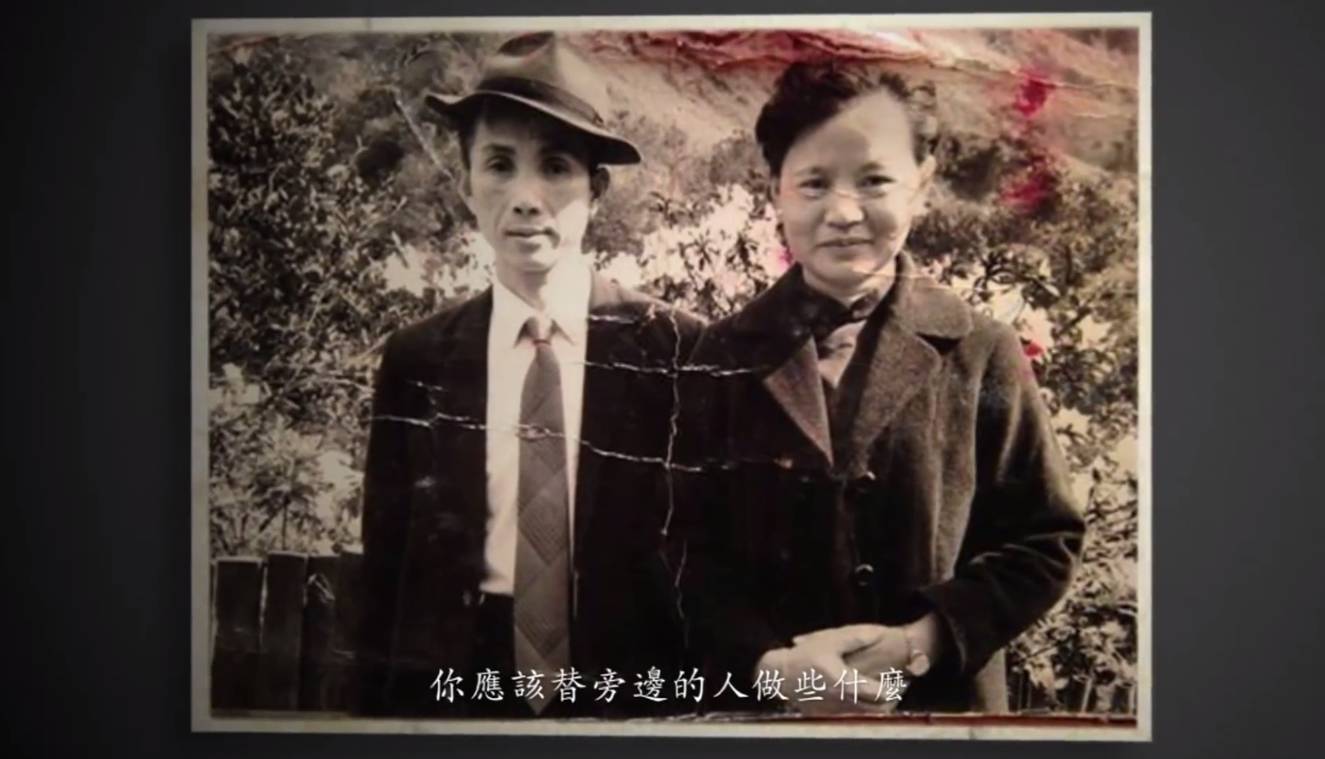

1990年,父亲因为矽肺治疗痛苦不堪跳楼自杀;2002年,弟弟在汽车里利用排气管废气自杀;2005年,妹妹在家烧炭自杀;没过几年,母亲因为癌症去世。

还有什么比亲人接二连三的死亡,

更令人不寒而栗?

作为演员,充满张力,贴近生活;

作为写作者,他的文字温情厚重,他讲的故事是默默流动的暗涌,不经意间,就触碰泪点

。

可就是这样一个人,在未了解之前,只觉得他有很多故事,是个温柔的人。却不知道他到底经历过多少生离死别。

♥

♥

♥

是什么力量支撑他走下去?

直到出现了这个短片,看到吴念真再一次讲述对他人生影响深远的条春伯,才或多或少有所理解。

如果说每个人的人生中都有一个启蒙者,

吴念真的启蒙老师,就是条春伯。

在那个年轻人都投身去矿上淘金的年代,条春伯是村里最有文化的人。

他帮人读信和写信。

而吴念真,是条春伯挑选出能够继承这份工作的孩子。

所以,吴念真在幼时就通过信件介入了大人世界,他知道村里面每个人的秘密,但也时刻谨记条春伯的教诲,要保守别人的秘密。

这些从小的积累,不仅让他更早地看到了大人们的世界,迅速地了解了人情世故,也给他的写作素材完成了最基础的原始积累。

如今的他,之所以被世人称之为

“台湾最会讲故事”

的人,与小时候的那段经历不无相关。

“知识不光是用来谋取利益,

知识是可以用来奉献的、是可以用来帮助別人的”

条春伯不光教会吴念真如何读信写信,

更教会了吴念真如何去做一个给予别人帮助的人。

吴念真曾在

《知识分子》

一文中盛赞条春伯:

“那时候不觉得怎么样,长大了知道,那才是知识分子的典型。他不但知道如何奉献,还知道传承,还知道在这个过程中把苦难转化。

除了他之外,我所受的教育,包括老师、教授,从来没有跟我讲过这样的道理。”

文字朴实无华,却字字切中这个浮躁社会人们的功利自私苛责。

当你接受别人的帮助后,在适当的机会下是否学会给予?

如今在社会上功成名就的你,当年是不是也有

那样一位

「先生」

?

当我们有能力了,会不会记得我们

「曾经被帮助」

?