▲

郁松林正在介绍自己收藏的粮票

对于上世纪80年代以后出生的人而言,这件东西似乎只存在于书本、博物馆之中。而对于他们的父辈而言,它不仅仅是真实存在的,而且是承载了他们一代人记忆的物件。

这,就是粮票。

昔日吃饭的“护照”

时光倒回到建国初期,那时市场商品供应严重不足,为保证群众基本生活的需要,国家决定实行“计划经济”,发放各种商品票证来分配商品。一张小小的票证,现在看起来略显粗糙,但在那个物资匮乏的年代,却囊括了生活的方方面面,吃喝拉撒都离不开。

粮票,就在其中之一。

1953年,政府颁布《关于粮食的计划收购和计划供应的命令》,实行粮油计划供应,即划片、定点、凭证供应办法。1955年,第一套全国粮票开始发行。这种购粮凭证,成为百姓生活中必不可少的一部分。

所谓民以食为天,在实行粮票制度的年代,若是没有它,即便口袋里装着钞票,也可能会饿肚子。因此,粮票又被称为“第二货币”,或者说得夸张一点就叫“命根子”。

据说,那个年代的人娶媳妇是要攒粮票的,甚至还有人用粮票作红包,在当时也是非常受欢迎的礼金。由此可见,粮票是多么的珍贵。

▲

移动支付已经成为人们的生活习惯

经历过漫长的“票证时代”的人,总能够回想起这样一个场景:在粮店门前排着长长的队伍,但凡家中有小孩的,往往打发孩子前来排队,快排到时,大人再拎着粮袋赶来。他们小心翼翼地从口袋里拿出保管完好的粮票,兑换成相应的粮食,然后扎紧口袋离去……

时过境迁,人们的物质生活一点点丰富起来,餐桌也慢慢被各种美食填满。于是,那一方小小的票证,开始逐渐退出历史舞台。

作为一种载体,粮票见证了我国从物资匮乏到物产丰富的全过程,也承载了从那个时代走过来的记忆。

永远铭记的岁月

一说到粮票,今年74岁的黄丽君,话匣子一下子就打开了。

“各种物资都很紧俏的,吃的,穿的,用的,都要凭票购买。最重要的还是粮票,关系到肚子……”作为那段岁月的亲历者,黄丽君无疑更有发言权。

年轻时候,黄丽君在一家幼儿园当老师,后来认识了老伴,便跟着到农村。

“那个时候,我们一家人都是农村户口。”黄丽君说,按照当时的政策,农民是没有粮票可以分配的。所以,就只能依靠生产队。而生产队,则是按照劳动力数量的多少,来分发粮食。黄丽君不会种地,自然也没有粮食可分,所以一家人的粮食来源,只有老伴一人。

▲

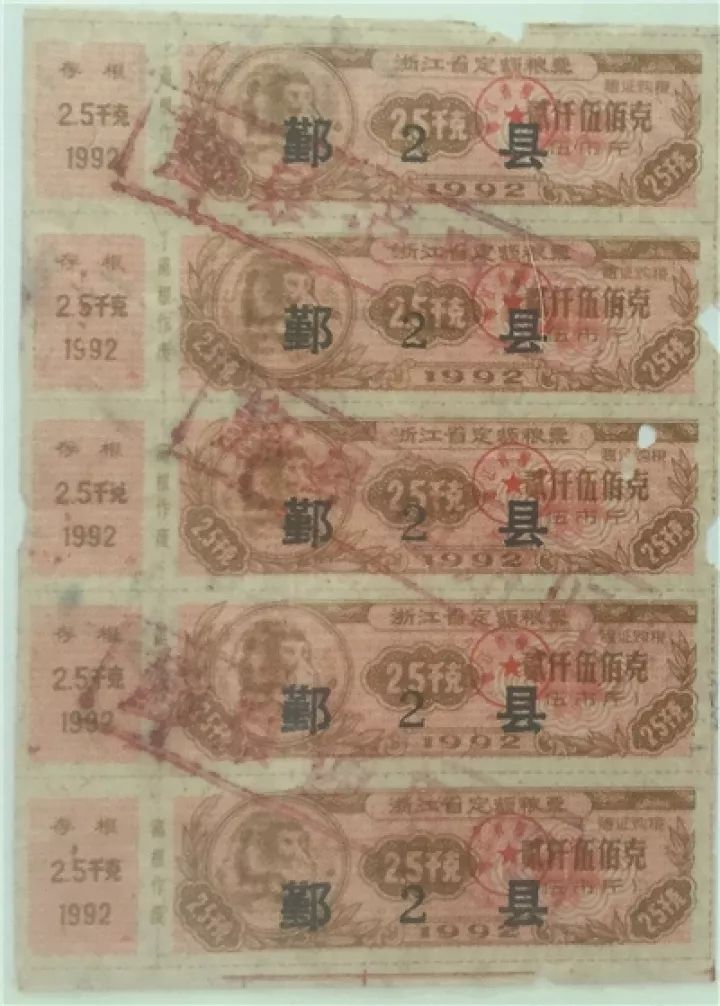

鄞县居民购粮证

黄丽君回忆,最困难的时候,一家人一天1斤米都不到。好在,娘家人有时候还会省出一点粮食,接济黄丽君一家。

还令黄丽君印象深刻的事是上山挖番薯。刚开始挖回来的番薯,大家都觉得新鲜,还能吃上几顿。但日子一长,闻到番薯味,就会觉得恶心。于是,想尽法子变着花样给家人做出各种番薯,成了她休息时最爱琢磨的事情。

黄丽君说,困难时期,最尴尬的就是有客人来到家里。吃饭的时候,儿子总会在一旁躲着不上饭桌。而她自己也只是象征性地陪客人吃一点。等到客人吃完,她再和儿子一起吃。经历过苦日子的人,才会懂得珍惜。也正是从那时候起,一家人都养成了节约粮食的习惯。

后来,黄丽君和丈夫的户口转为非农户口,这时就可以分到粮票了。她说,每个季度到社区去领粮票,是最激动的时候。

“拿到粮票的第一件事情,就是安排好这个月的分配,不能一下子都吃光了。”黄丽君说,第二件事情,就是小心翼翼地把这些粮票收藏好,万一弄丢了,那可是一家人的口粮。

再后来,家里的温饱问题解决了,生活渐渐地富裕起来,粮票也不再紧俏。黄丽君的手里,开始有了剩下来的粮票。于是,舍不得卖掉或者是送掉粮票的她,便小心翼翼地将这些粮票珍藏起来。

黄丽君说,这些粮票都太珍贵了,她要世世代代传下去,告诉自己的后辈,永远铭记那段岁月。

粮票背后的故事

一个简单的文件夹,翻开之后,却是厚厚一摞纸张。这些纸张,都被精心地用塑料壳保护起来。

这些都是郁松林的宝贝。

郁松林今年61岁,家住东柳街道的月季社区。1984年,郁松林到供销社工作,开始全国各地跑供销。由于工作关系,他经常会接触到各种票证,于是便开始有意无意地进行收集。如今,他已经收集了2万多张全国各地的票证,并且按照不同时期、不同类型,进行了分类整理。

在这些票证中,最让郁松林宝贝的,就是粮票。“不仅仅是数量多,品种也多。”郁松林开始向记者科普:粮票有通用粮票、定额粮票、农村粮票、周转粮票、奖售粮票等。

“农民是没有粮票的,那为什么会有农村粮票呢?”郁松林卖了个关子。原来,这种粮票是专门分发给那些生在农村,但又不是农民的人。

郁松林说,每次翻开这些粮票,脑海中就会浮现出过往的岁月。在他的记忆中,粮票的分发,是按照人头来计算的,有两种基本模式来区分:成年人和非成年人。

▲

粮票

成年人,倘若是普通居民,一般按照每月25斤的数量来进行分发。如果有工作,那么就会适量增加。而这种增加,也会按照工作的性质有所区别,比如重工业的每个月最高可以分到40斤,轻工业的一般则是32斤。倘若是非成年人,小学阶段是每个月18斤,到了中学阶段,则涨到了25斤。

粮票一般每个季度发一次,如果不小心遗失了,那么这个季度就要饿着肚子。“一来那个时候,粮票是不允许买卖的,二来每户家庭的粮票都有限,也没有人会拿出来卖。”郁松林说。

有了粮票,也并不意味着走到哪里都能买到粮食。郁松林解释说,那时候,宁波有几十个粮站,定点在哪里,就只能够到哪里用粮票购买。当然,也有例外。如果粮票上加盖了印章,显示通用,那么就可以到任何一个粮站购买。

指着一张“宁波市居民购粮证”,郁松林又告诉记者,当时购粮,光有粮票还不行,得有“粮卡”。这是一张由当时的鄞县粮食局下发的居民购粮证。在这个上面,除了发放的年份、季度、户号、户名,以及指定粮食供应站等内容外,还有居民的购粮记录。

进入上世纪90年代,随着工业和农业的不断发展,粮食产量开始大幅度提高,粮食的供应也日益充足起来,此时再也不需要按计划来分配。于是,粮票便“寿终正寝”,退出了历史舞台。

“这些粮票,背后不仅有厚重的历史故事,而且还具有很大的教育意义。”郁松林说,如今自己将这些粮票收集起来,趁着有空的时候,给社区里的孩子们讲讲过去的故事,也教给他们珍惜粮食的道理。

粮票成为收藏者的心头好

从1955年第一张粮票发行开始,中国老百姓进入了漫长的“票证时代”。粮票在它长达40多年的使用寿命中,曾经是城镇居民填饱肚子的一份特殊通行证。

而随着社会经济的不断发展,物质的不断充足,粮票退出了历史的舞台。但它的价值并没有消失,而是很快进入了收藏品的行列,成为收藏者们的心头好。不仅如此,全国的集“粮”爱好者也在不断扩大。

就在去年5月,一则《粮票大王收藏63000多张粮票,价值百万也不卖》的新闻,引起了大家的广泛讨论,也让粮票收藏再一次引起了各方的关注。

诚如郁松林所言,粮票收藏的魅力,不是其传统意义上的价值。而是作为一个特殊历史时期真实记录,它所承载的深厚文化历史价值,才是其吸引人的最大魅力。

倘若要问,在半个多世纪,几代人的岁月里有哪一种票证,给我们真实记录了社会的发展史?粮票无疑承担了这个重任。

它是当之无愧的“万票之王”,伴随着人们走过了近半个世纪,也记录着中国改革发展的脉络和轨迹。

古人云:“俭,德之共也;侈,恶之大也”。在经济不断腾飞、物质生活更加充盈的现在,仍有必要唤醒艰苦朴素、勤俭节约、尚俭戒奢这些中华民族的传统美德,回顾粮票的历史,有助于我们更加珍惜现在的美好生活。

来源 | 鄞响客户端

编辑 | 小楼