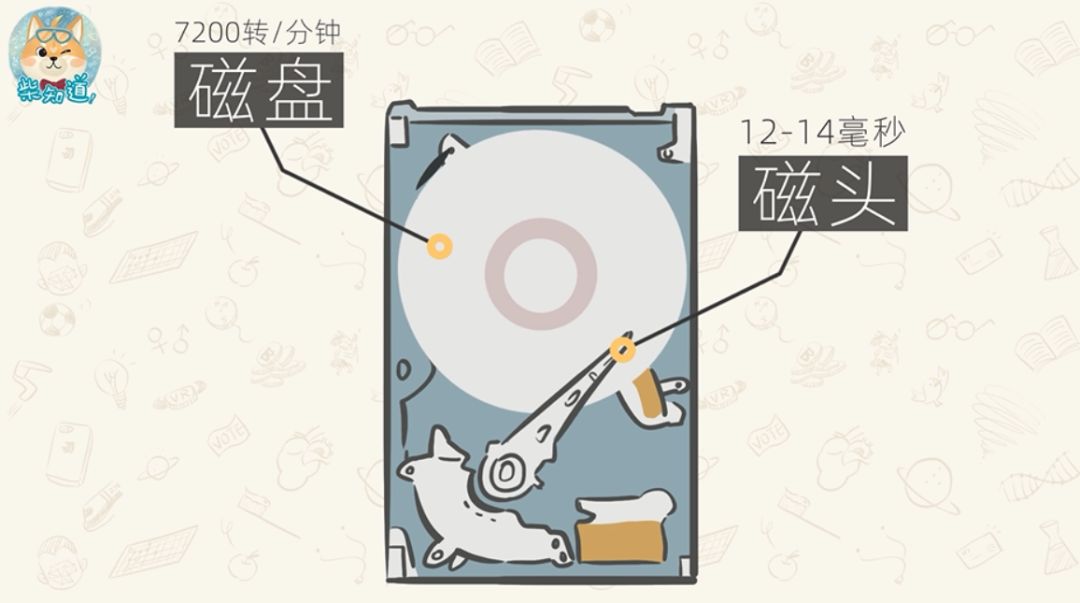

这是一块普通的

机械硬盘

,它由一张每分钟

旋转7200次的

磁盘

,和一根

每隔十几毫秒就写入一次数据的

磁头

组成。

你平时听见的电脑噪音,大多就是硬盘的机械运动产生的。

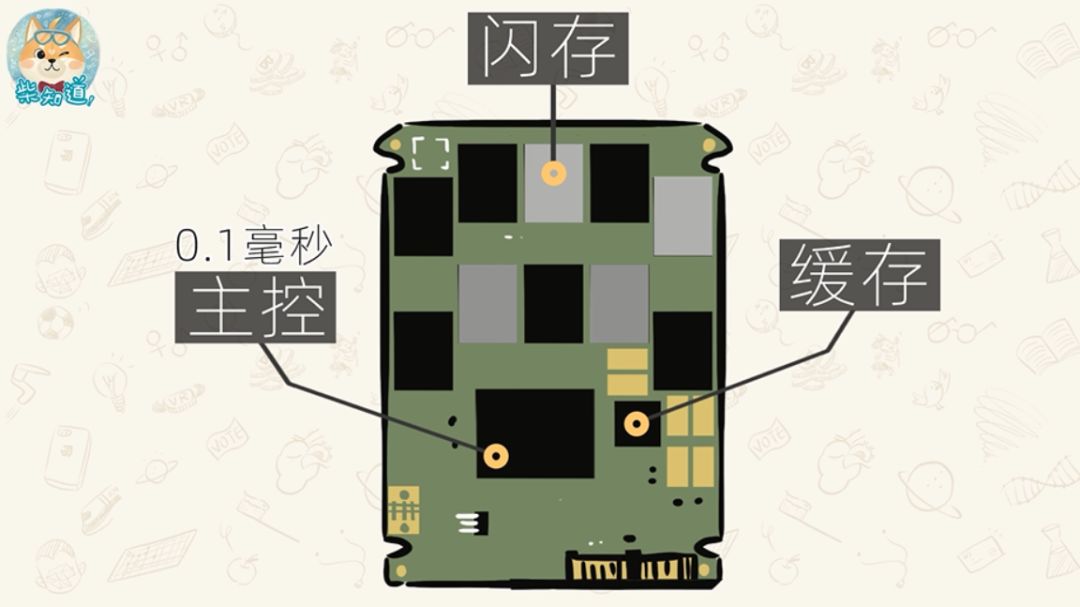

这是一块

固态硬盘

,由

主控

、

缓存

、和几块

闪存

芯片组成,通过电信号传输,主控只需要不到

0.1毫秒

的时间,就能存取闪存上不同位置的多个数据。

因此

固态硬盘

要比机械硬盘的读写速度快上几百倍

。

固态硬盘中最关键的部分,是负责存储数据的

闪存

(

NAND Flash Memory

)

。

它决定了固态硬盘的性能

。

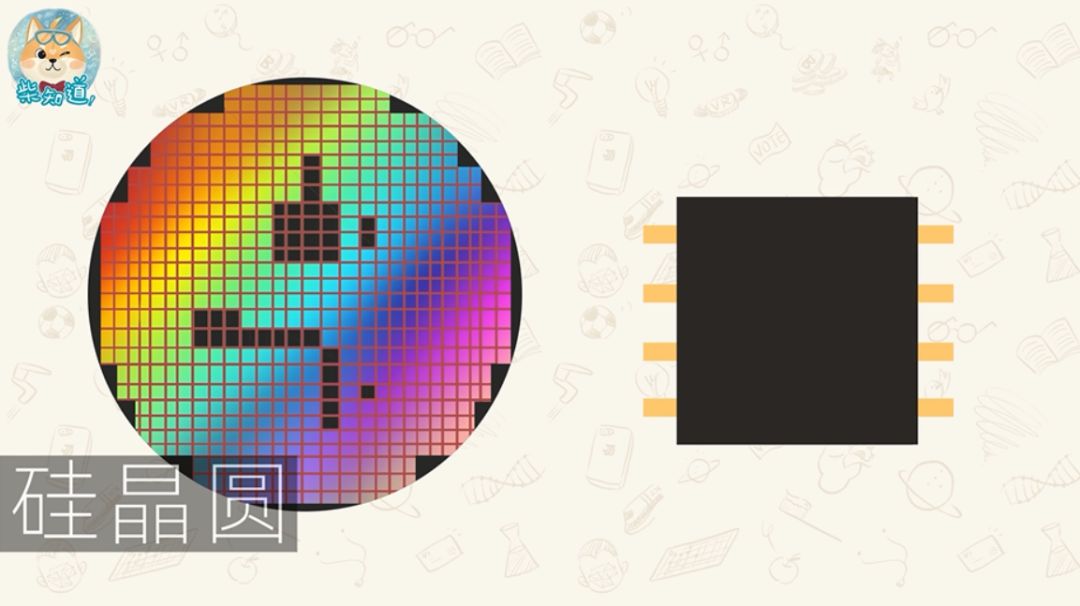

闪存最初诞生于一块

硅晶圆

,芯片厂商根据不同需要,将晶圆上品质合格的晶片

切割

出来,再进行

封装

,就得到了被称为

原片

(Original)的闪存。

十几年来,各大芯片厂商先后推出了四代有着不同颗粒结构的闪存。

SLC

Single-Level Cell

单层单元

MLC

Multi-Level Cell

多层单元

TLC

Trinary-Level Cell

三层单元

QLC

Quad-Level Cell

四层单元

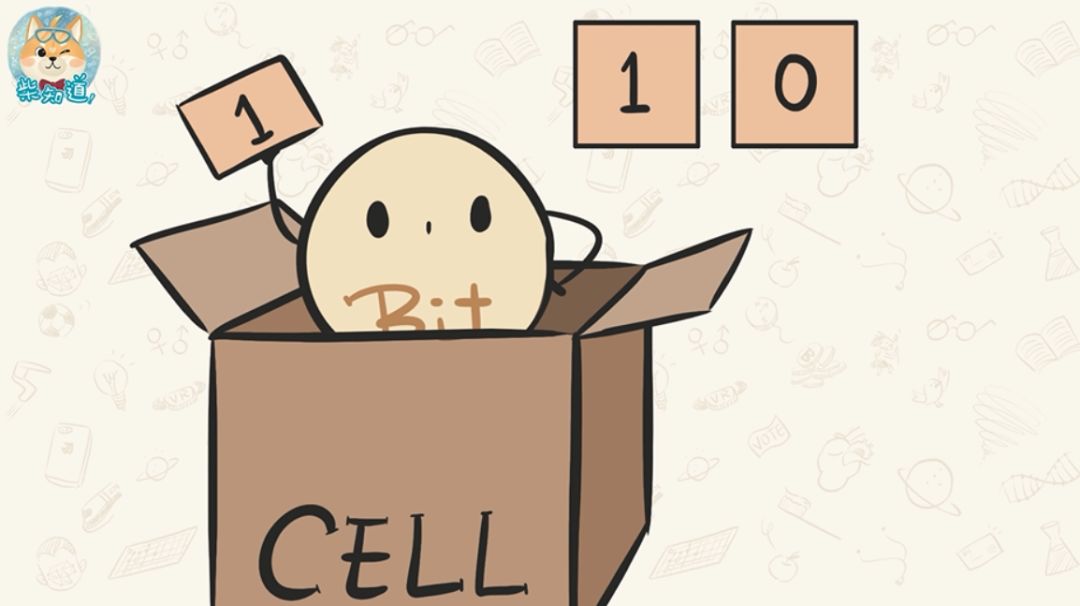

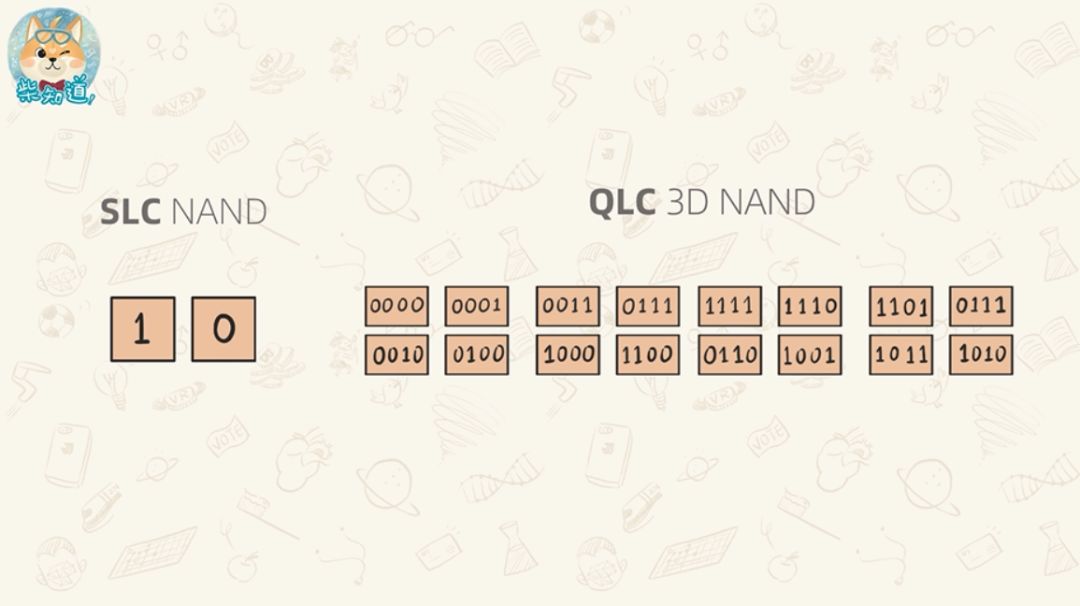

在最初代的

SLC颗粒

中,闪存的最小存储单元(Cell)只能储存1比特(Bit)的数据,也就是一个0或者一个1,因此

一个单元只有两种状态

。

在第二代的

MLC颗粒

中,研发者们往一个单元里塞进了两比特的数据,0和1排列组合,

一个单元就能有4种状态

。

以此类推,到了最新一代的

QLC颗粒

,一个存储单元已经可以表达16种状态,存储容量

达到了初代SLC颗粒的8倍

。

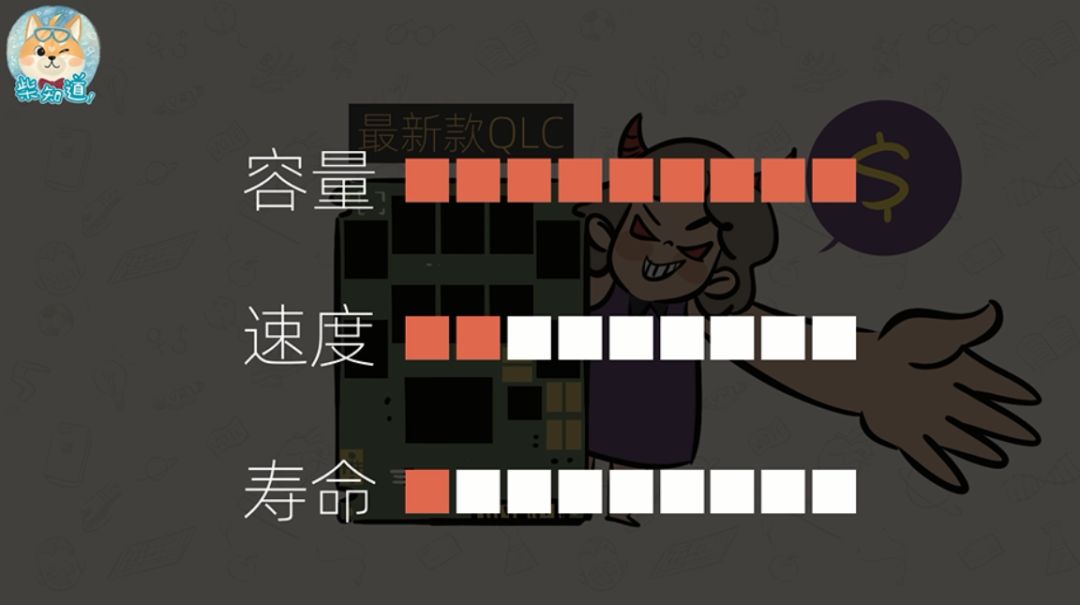

但命运所有的馈赠,都早已在暗中标好了价格。

因为

存储容量的翻倍

,同时也会导致闪存颗粒

运行速度和寿命的减少

。

不同于机械硬盘的磁盘,固态硬盘的闪存能够

擦除和写入的次数

有限

,而这个次数就是

闪存的寿命

。当闪存颗粒的擦写次数到达极限时,闪存就会损坏,其中

存储的数据也就会丢失

。

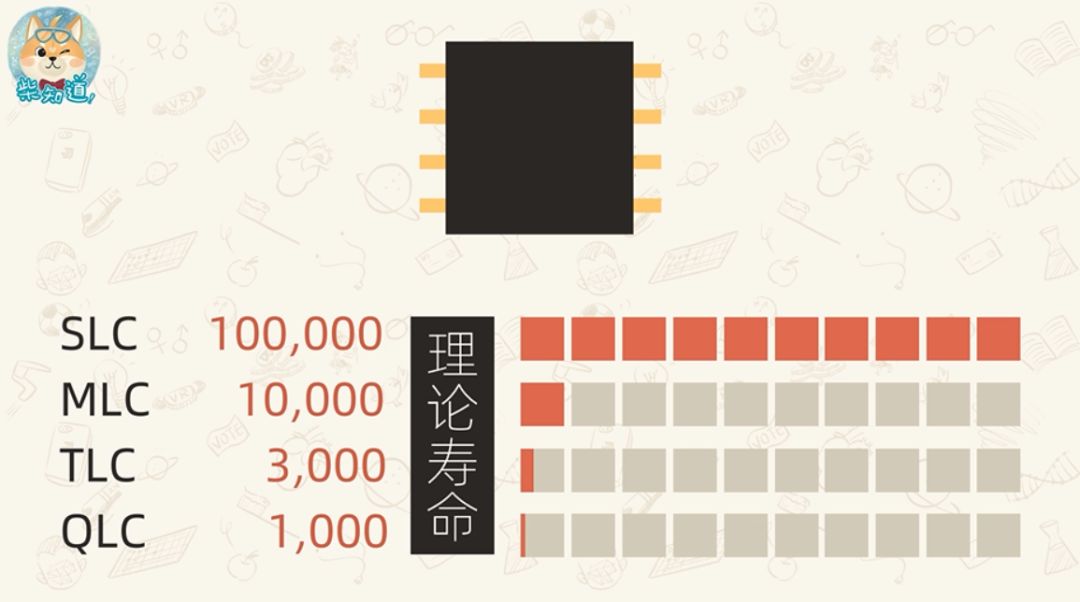

初代的SLC颗粒,可用的擦写次数是

10万次

。在最新一代的QLC颗粒上,擦写次数则骤降到

1000次

。在容量和使用情况相同的情况下,二者的理论寿命

相差了整整

100倍

。

因此可以说,

随着技术的发展,

每一代固态硬盘的性能反而倒退了

。

这种倒退式的发展思路当然是故意为之的,它能

降低固态硬盘的成本

,让我们这样的普通人也能消费得起。

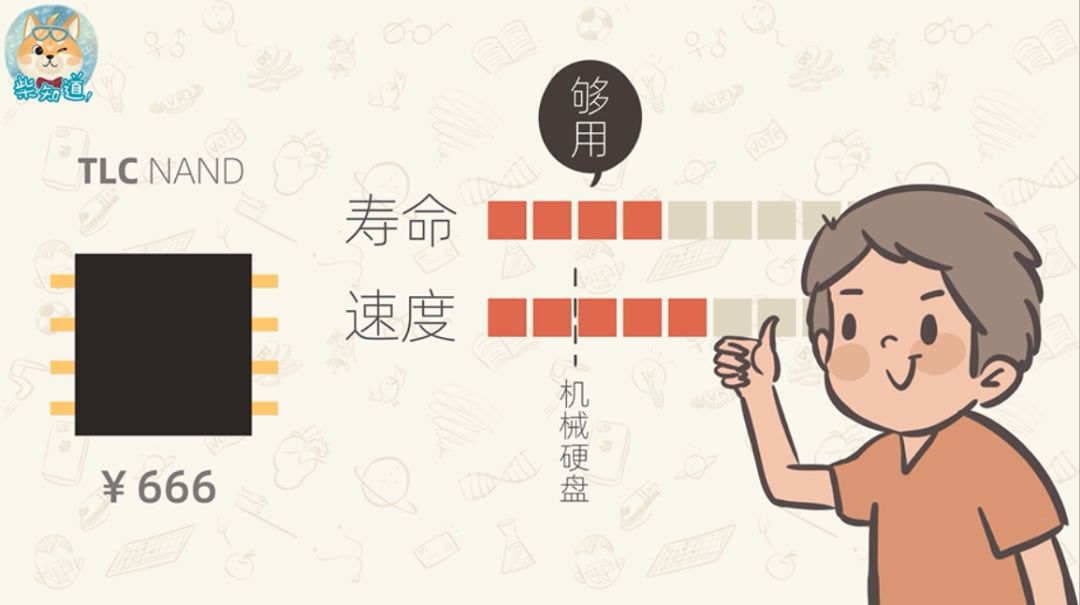

就算性能被打了折扣,固态硬盘的寿命仍然

足够普通人使用

,运行速度也还是会比机械硬盘快上不少。

(公众号回复“SSD”,即可获得寿命计算公式)

更多情况下,固态硬盘存在的问题并不是寿命不足,而是当

固态硬盘快要塞满

的时候,

运行速度会突然降低

。

这个问题产生的原因,和闪存的

擦写过程

(P/E)

有关:

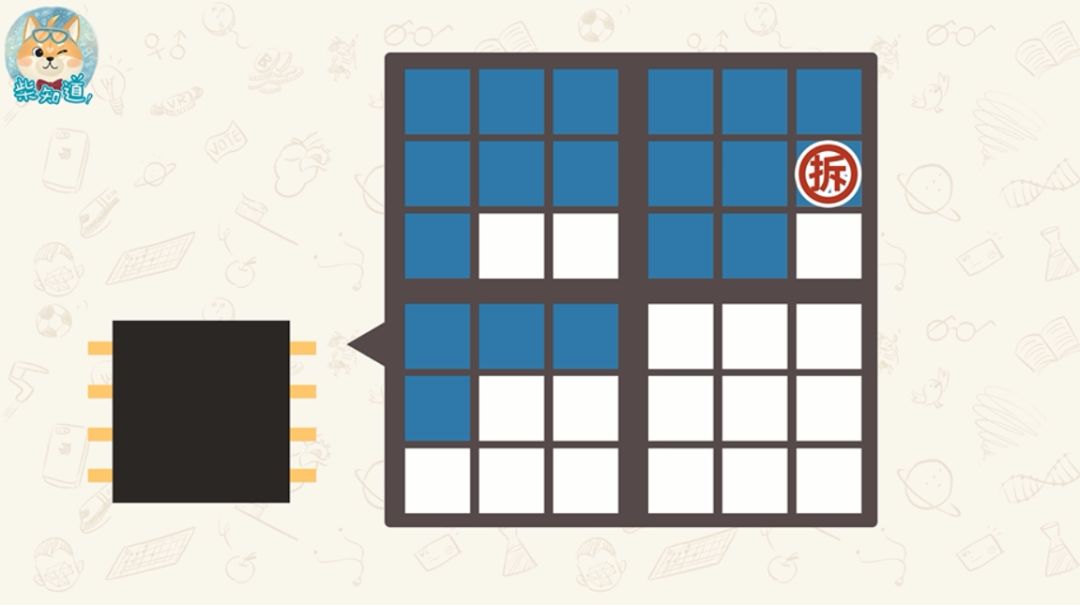

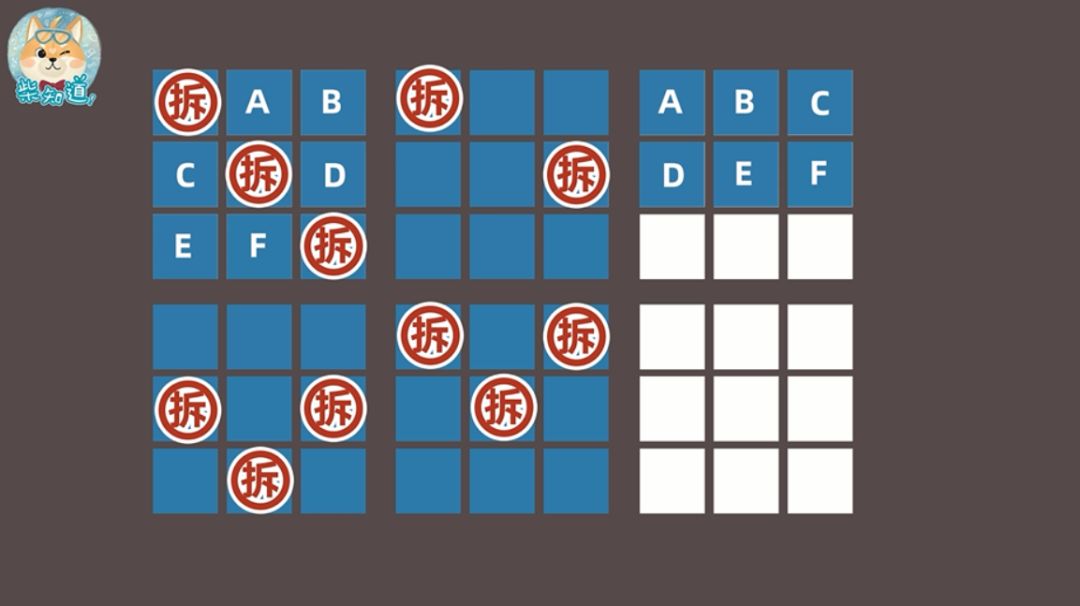

我们用这些格子代表闪存的

存储空间

(Page)

,其中蓝色的是已经存有数据的位置。如果你

删除了某个文件

,硬盘并不会立刻擦除对应位置的数据,而是会给它打上一个

标记

。

当你要存储一份文件时,硬盘也不会在标记的位置写入新的数据,而是会

把数据存进空白的区域

,利用更多的存储空间。

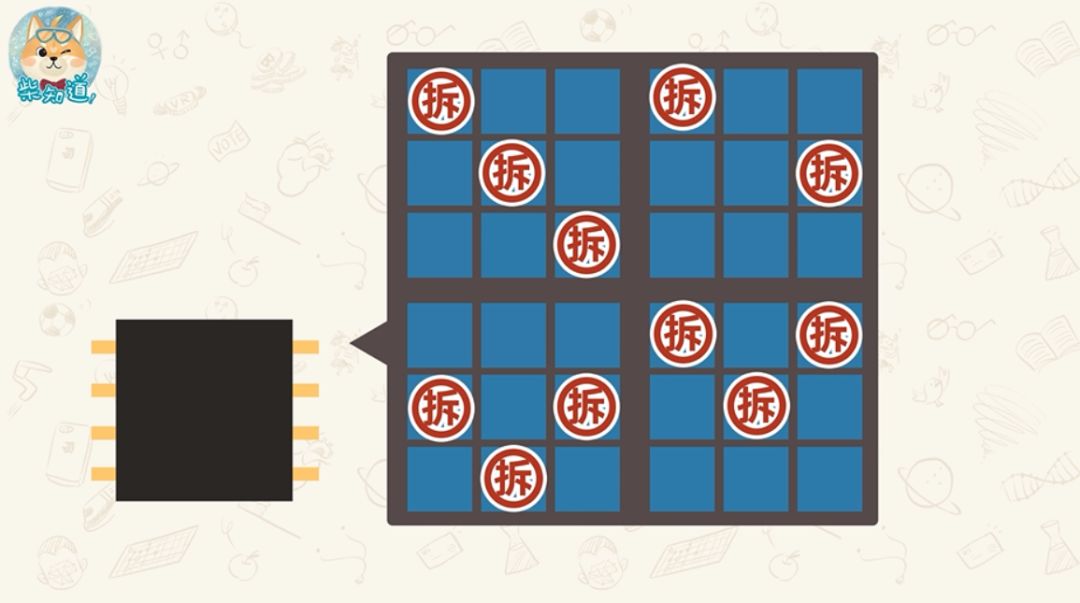

随着读写次数的增加,硬盘里的空白区域很快被用得差不多了。此时如果还要写入新的数据,就需要把这些带有标记的位置腾出来,也就是

擦除其中的数据

。

但闪存要擦除数据,就只能把

一整块区域

(Block)

里有用没用的数据同时擦除

。

因此,硬盘必须先把那些还有用的数据

挪到其他位置

,再把这一整块区域清空,才能写入新的数据。

这整个过程被称为

写入放大

(WAF)

,它意味着更复杂的步骤、更长的耗时,以及更多的擦写次数。