仿唐塔、半截唐构、大殿遗址——北半部的迷幻唐风

和喜好传统服饰的好友闲聊的时候,总会谈及唐代的文化和文物,倾慕于唐风的雄壮与开放。唐代文化的代表性遗存就是非常具备中国特色的古代建筑了,保存至今唐代的传统大木构建筑也是目前所能看到的最早的大木构建筑。就目前的发现和研究结果来说,中国一共有“三座半”唐代大木构建筑,其中:建于建中三年(公元782年)南禅寺大殿、建于大和六年(公元832年)的广仁王庙和建于大中十一年(公元857年)的佛光寺东大殿都位于山西,而距离北京最近的则是那“半座”,即推测建于天祐四年(公元907年)的开元寺钟楼一层,位于石家庄市正定县的燕赵南大街西侧,距离北京天安门直线距离只有252公里,在北京西站坐高铁1小时12分钟到石家庄后,再换乘1个半小时的公交车即到。

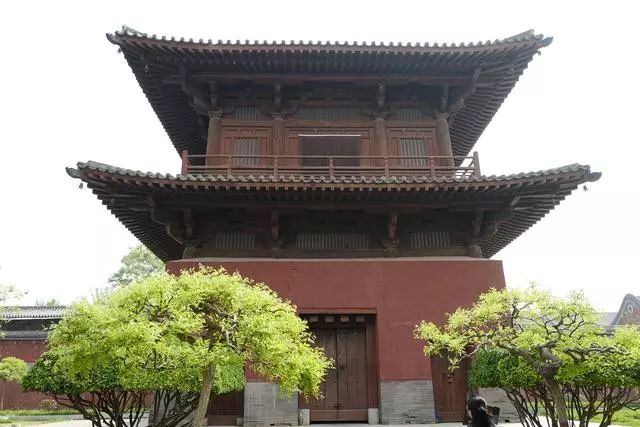

开元寺的地面距离现在地面有好几米的的落差,近寺参观首先要下台阶,这也算是考古学的常识——年代越久远的地层距离今天的地面也就越远。正定开元寺始建于东魏兴和二年(公元540年),原名“净观寺”。隋开皇十一年(公元591年)改名“解慧寺”,唐天授元年(公元690年)改为“大云寺”,开元二十六年(公元738年)定名为开元寺。寺中最引人注目的,当属高耸的须弥塔。须弥塔看似很像西安的大雁塔和小雁塔,但是每一层的层高不断收小,又和以上二塔不同,说明可能并非唐代原貌。后在2005年维修时,在塔刹发现了铸有铭文的宝珠,根据铭文来看,须弥塔本为唐代贞观年间始建,到清代顺治末年倒塌,康熙初年重建。但是从保留下来的形状看,并未按照清代佛塔的样式建造,而是整体维持了唐代的特征,但又略有不同,我猜可能是重建之时有见过原塔的人将形状描述给了建塔的工匠,但是细节又没法说清楚,就形成了现在这种“折衷主义”的面貌。

开元寺须弥塔

和须弥塔东西相对的就是“半座唐构”的钟楼了。楼分两层,根据记载,一层为唐代的原构,二层则重建为清代建筑的试样。大抵唐代建筑使用的木料皆粗大,斗拱的体积也很大,给人以宏伟壮观的感觉,而清代建筑在材料上则要纤细很多,斗拱也花俏富于装饰美。不料上个世纪80年代维修的时候完全按照下层唐代建筑的样式新建了第二层,反而弄巧成拙了,幸亏木料颜色有明显的区别提示观众二层楼的问题。不过从当年林徽因在开元寺钟楼二层屋顶留下的照片来看,当年二层可能还是保留了一些唐代的构件。

开元寺钟楼

二者之间是法船殿的遗迹,根据记载和老照片留下的影像,法船殿是开元寺的正殿,是青瓦歇山顶二层楼阁式建筑,上有栏杆下有月台,殿内置一石船,船上立有一佛二菩萨的雕像。石船的设置既有普度众生的佛教意义,又因为正定南面的滹沱河唐代水患频仍而有镇河的世俗意义,这种布置在全国也是仅有的孤例,可惜法船殿在上个世纪60年代中期被拆毁,残余下来的须弥座也被转移到隆兴寺保存,现在只能看到遗留的殿宇台基而已。

法船殿遗址的台基

大“乌龟”与残石柱——开元寺南半部的石质风情

开元寺北半部的钟楼展现了唐代木构建筑的威武,而南半部就是石质文物的场域了。东侧居住着一位客人——大赑屃。大赑屃不愧名称中的那个“大”字,长8.4米、宽3.2米、高2.6米、重约107吨,为中国赑屃之最。赑屃长得很像乌龟,就是《红楼梦》种贾宝玉赌咒“变个大王八……我往你坟上替你驮一辈子的碑去”。考“赑屃”的词源,在左思的《吴都赋》有:“巨鳌赑屃, 首冠灵山。大鹏缤翻, 翼若垂天。”“赑屃”被解释为“作力之貌”,明代从形容词变成了名词,被学者李东阳和杨慎解释为碑下的乌龟。这种“乌龟驮石碑”的CP,最晚在东汉光和六年(公元183年)雕刻的王舍人碑就已经定型,传承到现在已经快2000年了。

大赑屃

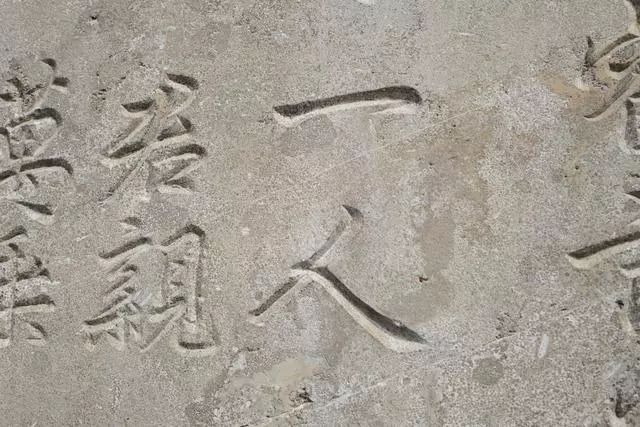

这个大赑屃本不是开元寺中之物,2000年在正定府前街改造施工的时候发现的,同时出土的了若干块残碑及碑帽,其余残块可能压在附近的民房下面。碑文庄重有力,根据内容判断此石碑为五代时期曾驻扎正定的成德军节度使安重荣所立。安重荣是著名的“儿皇帝”石敬瑭驾下大将,当时石敬瑭向北方的辽国称“儿皇帝”,割幽云十六州给辽国,为安重荣所不齿。最终与皇帝理念不合的安重荣起兵造反,无奈不敌,最后被石敬瑭俘获之后斩首。安重荣虽也是一方军阀,倨傲跋扈,但是在大气节上是不亏的。

大赑屃残碑局部

大赑屃东面则是经过修复的“三门楼”遗址。三门楼是比较罕见的石木混合结构建筑,下层是石质柱子构成的门,上层是木质材料构成的楼,非常罕见。在下层的石柱上,满刻石柱主题名、佛教经文画像以及礼佛人名。三门楼本是唐代开元寺的山门,年深日久木构腐朽,到了晚清时节已经朽坏不存,惟余石柱12根、横梁1根。民国时期石柱折断、倒伏,部分缺失,上面的雕刻也出现了腐蚀漫灭,直到2008年才在原址修复完成。“三门楼”在修复中对现代修补部分做了可识别处理,可以清晰地分辨出原石与候补材质的区别,但是雕刻磨灭大半,只有在《常山贞石志》等古籍中寻找当年题刻的内容了。

三门楼梁柱结构

2018年,考古工作者对开元寺南广场部分进行了考古发掘,发现了北宋的石构件,五代的包砖墙,唐代的水井等遗物百余件。我们现在看到的正定古城墙是明代时期的建筑,而唐代正定古城墙,经过这次考古发掘,发现就位于开元寺南。这段城墙内为夯土,外面包砖,夯土部分为晚唐所建,包砖则为五代时期增筑。城墙包砖始于南北朝时期,但是流行推广则要晚到宋明时期。正定在五代时期就把城墙包以城砖,能够说明在当时具有重要的军事地位。

开元寺南广场考古发现的城墙,引用自燕赵新闻网