文/蔡慎坤

昨天傍晚,三十年前的老同事们在微信群里转发了一条令大家震惊也令大家不愿相信不愿接受的悲伤信息:今天十时,日本东京,诗人刘波走了。时间定格在2017年11月14日。

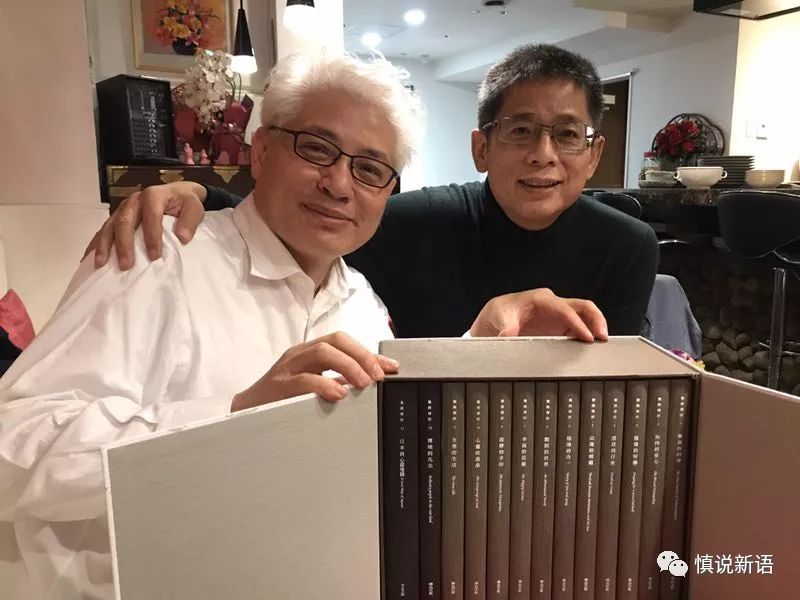

三十年前的老同事,今年在一个微信群里相聚,这是一件非常快乐的事情,除了彼此关心问候,还会分享家庭的喜怒哀乐以及一些对时局的观感,2017年11月10日,诗人刘波还和大家分享了女儿在英国结婚的喜讯,2017年11月12日,诗人刘波还说要将刚刚在日本出版的《养兴禅诗》捎给大家,这套洋洋洒洒的巨著多达13卷、3745首诗歌,无论在日本诗坛还是在世界诗坛,都可称之为史诗般的巨作,这或许是诗人刘波过往二十余年有关人生的感悟和体验。

2017年11月12日,我们敬重的老社长还专门为刘波的《养兴禅诗》写了一则短文,没想到竟成了一篇悼词:刘波和他的《养兴禅诗》,全文如下:

禅宗行者、诗人养兴者,即鬼才刘波也。上世经八十年代,刘波的组诗《年轻的布尔什维克》在《诗刊》头条刊发,一时名闻天下。那时的刘波,人温良谦恭,诗蕴藉有味,曾经迷倒一大批少男美女;现在的养兴,香光庄严,像心灵的温泉,澄明纯笃,遥望红尘深处,在厌恶与眷恋的交缠中悟出救赎……。

近日,失联二十年之久的刘波给我发来全套13册、3745首诗作的巨著《养兴禅诗》,说这是他修行二十馀年的生命体验。佛法高深。面对菩萨,我总是感到敬畏,因为我怕自己写下的仅仅是黑暗,却没有来自未来的光芒。以至于当我每天看到养兴清晨五点淮时在朋友圈发出历经两三年、数量五六百首的禅诗时,我只是钦佩行者之情思、襟抱、精神、境界、定力,而不敢置喙其探幽独往,路绕千盘,阅世有得,体道妙悟的玄理。

养兴说,他在“欲觅一个自在场头,全身放下”,正在过着一种“门外不必来车马”的出世生活。他努力参禅,用功领会佛理,让“痛着的灵魂的沉思与避让,尝试着进入到佛家宁静清远的、超然的境界——净几明窗,焚香掩卷,每当会心处,欣然独笑。客来相与,脱去形迹,烹苦茗,赏章文,久之,霞光零乱,月在高梧,而客在前溪矣。遂呼童闭户,收蒲团,静坐片时,更觉悠然神远。

了解禅诗书写的秘密,是一个不断发现惊喜的过程。现在养兴的禅诗和过去的刘波的新体诗创作有异曲同工之妙,特别是在虚实关系处理和诗意移易诸端上心裁独具,灵动自由,颇有生气,说明他的功底扎实和有悟性,艺术思路一以贯之。 正如这本书的前言所言"翻开养兴的诗集,我们立即发现他用汉字修成一座东方无我的精神寺庙。奇诡的意象与狡黠睿智的语言,在对生命崇高的歌颂中铺展,遍地鲜花。他的诗有华美的温存,洋溢著神秘的亲切,每一首诗歌都包含了某种宗教修行的方法。他营造了一个置身人间的神的国度,美在禅的变奏中神秘,神秘在禅的变奏中充满美感。读者在这样的氛围熏习下陶醉,将不自觉形成总体上对暴力和无人道的深刻反动。养兴的诗集,或许是一部善与美,自由与宁静,智慧与创造力的加持。"

舍此一端,或见其余;复舍其余,或近全体。

予企盼与养兴扺掌谈文,开坛正鹄也。

丁酉初冬莫鹤群识于三江抱云楼

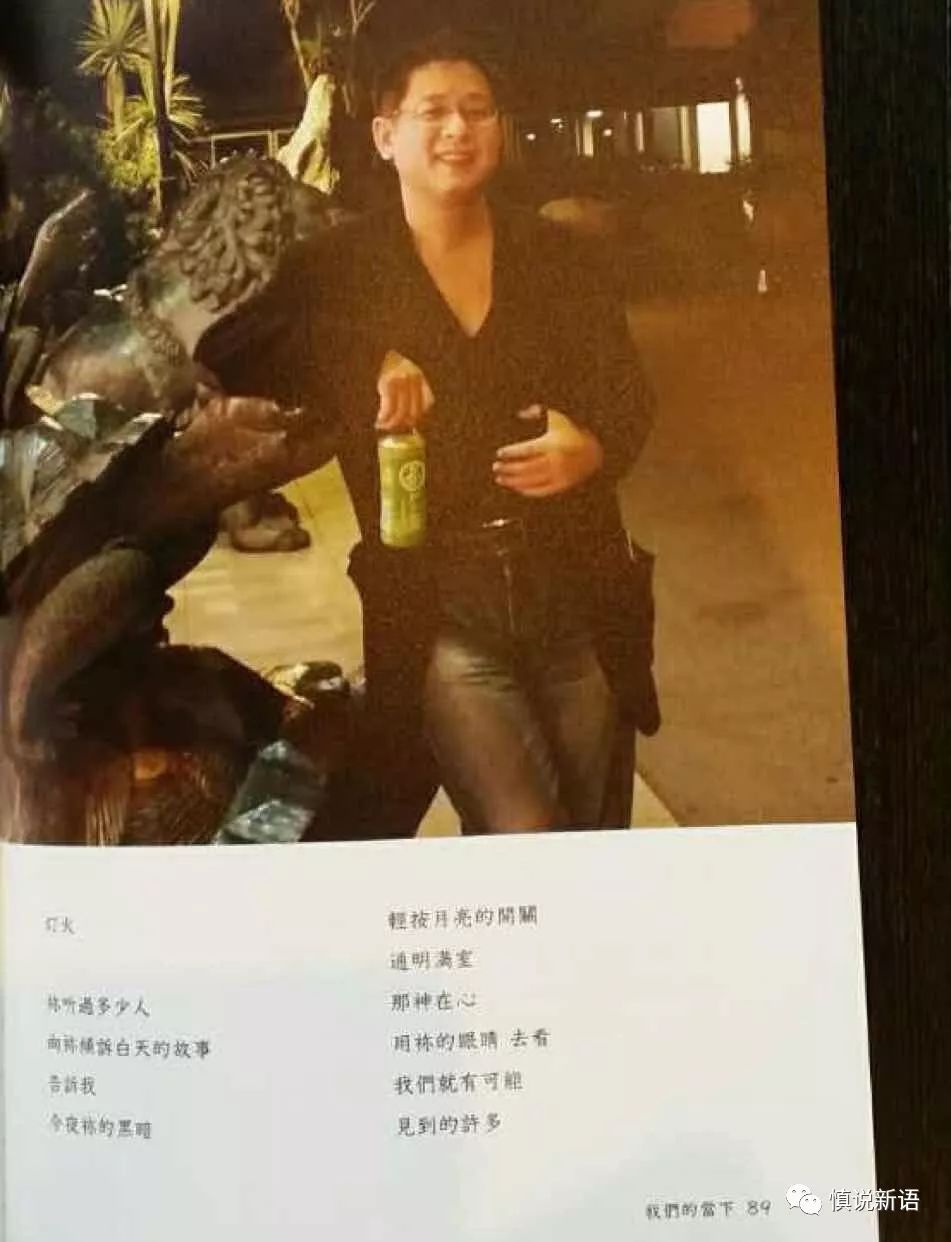

2017年11月13日,刘波还在写诗,如果他真是卧病在床或弥留之际,这首诗,算是刘波临终的绝笔。诗文如下:

之二 仁波切在武候祠

风动明月

射灯的尖叫供养夜晚

仁波切观想三身刹土

红衣袍子飘逸如火苗

黑暗里的庄严

于无量虚空中轮回

鬘女们薰香云蕴

身体受用肉欲的鼓身

色究竟 赏心妙欲 嗡阿吽

六道的无量幻现

善哉

心上生心 止观双运散乱的妄念

刹那观空

对错乱的世界哈口气

哈哈

诗人刘波刚过不惑之年,那张儒雅的娃娃脸上,虽然有着岁月的苍桑,但依然还是那么腼腆地微笑着,依然对时局对祖国对未来对命运有着深深的眷恋和切切的希望,大家谁也不相信诗人刘波就这样匆匆离去,此前没有一点迹象显示刘波的生命己经走到终点,从东京传来的消息也是令人疑惑,一会儿说是突发心肌梗塞,一会儿说是尿毒症,一会儿说是在旅行途中急逝甚至头部有血……直到今天下午,才收到从东京医院传来的视频,诗人刘波(也是哲学博士)因肝癌晚期病逝。

谜一样的刘波,真的就这样谜一样地走了?他的身前身后,留下许许多多理不清的谜团和流言……他一直在与这个时代跳舞,无论写诗经商还是情感世事,他都试图与政治捆绑,并且以为可以改变什么,然而,残酷的现实、脆弱的生命,让客居异国的刘波留下太多的遗憾和不甘,也让我们这帮三十年前的朋友们感慨唏嘘禁不住恸哭!或许,诗人刘波注定就是这个时代的传奇,所谓传奇如同天上的闪电,只在乎一刹那间的耀眼和辉煌,然后转瞬即逝!

刘波是以诗人的身份出现在上世纪八十年代轰轰烈烈的中国诗坛,1984年4月号《诗刊》在头条位置破例刊载了刘波的组诗《年轻的布尔什维克》,那一年,刘波才二十岁,一个如此年轻的诗人在《诗刊》发表这么长的组诗,无论是过去还是现在,都是难以想像难以企及的,以至于后来很长一段时间,刘波有了一个外号:“年轻的布尔什维克”,刘波最初在一所小学任教,后来调入团市委工作,组诗记录了那个时代青年人的理想、追求、奋斗和欢乐以及真实得令人喘息的忧郁和痛苦。

刘波在《年轻的布尔什维克》中写道:

每天每天苹果绿的早班车里/拥挤着早晨拥挤着希望拥挤着年轻的他们/……拎着厚厚的黑色公文包/穿过广场穿过秀丽的公园/新鲜的太阳唱着从他们眼睛里高高地升起/这些年轻的布尔什维克走向喧腾走向金灿灿的理想……

早年的刘波,除了写诗之外,还与莫鹤群、吴小平等人参与创办了一份在上世纪八十年代颇具影响力的报纸《新闻图片报》。这份报纸在今天看来,应该是中国都市报的开山鼻祖,一群热血沸腾的年轻人把一份无人知晓的内部小报变成发行量过百万的公开大报,这是一个令人不可思议的奇迹。

1989年,这份报纸在大风波后自然难逃一劫,诗人刘波随后也下海经商,诗人性格成就了他谜一般的人格魅力,同时也葬送了他的商业目标。他在诗人和商人两个身份之间变来变去,这使得别人都以为他不按规则出牌。结果,人们有时褒他为天才,有时又贬他为骗子。说到底,刘波本身就是一个矛盾体:出门坐奔驰轿车,脚上穿手工布鞋;抽英国烟、喝法国酒,却专读古老的东方哲学书籍;名片上既是民营公司的董事长,又是国立大学的博士生导师。

有关刘波如何发迹如何衰败的报道多如牛毛,特别是他与影星许晴的婚姻更是舆论炒作的热点,但这些报道要么过份夸张,要么太多贬损,特别是对他涉嫌骗贷的指控更是添油加醋捕风捉影不切实际,老同事许宏是刘波最信任的人之一,在刘波出事后,曾著有长篇文章《刘波备忘录》,客观真实地再现了刘波的过往,因种种原因,该书并未面世。

上世纪九十年代初在海南房地产疯狂时期,刘波就己经抓住机会,成为低调而又年轻的富豪,居位在当时海口市中心陈宇光开发的最豪华的别墅里,我印象中最深刻的是豪宅里那架硕大的钢琴,他当时说花了几十万元,虽然他并不会弹钢琴。

海南是他的福地,也是他走向噩运的起点,一部《传世藏书》,使他从草莽英雄摇身变为“文化商人”。《传世藏书》这部大型图书的成功是刘波神话的原点,也是刘波在文化界与金融界一个完美的结合点。《传世藏书》的编辑从1992年起到1996年止,共收书1234种,总字数为2.76亿字,《传世藏书》汇集了中华上下五千年各门类、各学科的学术经典,涵盖经、史、子、集,以传世善本或公认最好的通行本为底本。已过耄耋之年的国学大师北大教授季羡林先生亲任总编辑,共计约请了八个城市28个单位的3000多位专家,一同参与整理编校。

在这部《传世藏书》的编撰出版过程中,刘波展露出惊人的商业运作才华。多家金融机构为这本书提供了巨额贷款,我当时所在的单位就为这本书的出版提供了500万美元的贷款,后来,为追讨这笔贷款,我多次与刘波交涉,最后他还是如数归还了这笔贷款,但还有金融机构,最后只拿到了价格昂贵的《传世藏书》用于抵债。

1996年《传世藏书》上市,有报道称共发行销售了5000套,每套定价6.8万元。负责《传世藏书》销售业务的公司主管人员最初拟定这套书的市场定价为6800元人民币,刘波接过那份关于销售定价的报告后,眼睛眨都不眨就在后面加了一个“0“。刘波奉信“做不可能的事“,并将这句话定为诚成的企业理念。《传世藏书》究竟给刘波赚了多少钱?“有说法是扣除有关成本费用,刘波公司赚得近2亿元。事实上《传世藏书》的真实市场价值和发行数量,至今仍是一个谜,但这并不妨碍刘波后期轰轰烈烈的资本运作。

1998年8月,由刘波担任董事长的海南诚成集团以1个亿的代价收购了上市公司武汉长印20.91%的法人股,成为该公司第一大股东,随后武汉长印更名为诚成文化,诚成文化随之由传统产业向文化产业全面转型。也是在那一年,刘波一度接手数十家期刊,但真正控股的只有《希望》杂志。从《传世藏书》到控股武汉长印到控股《希望》杂志,刘波试图打造一个中国版的“传媒帝国”,这注定是一个悲剧。

在此之后,刘波涉足了更多的产业,包括药物、影视、证券、广告、电子商务,其中两年间就向南方证券一家投资了8000万元。2000年初,诚成与陕西省邮政局合作,投资600万元成立陕西诚成报刊图书发行有限公司;2001年,斥资3000万元联手新华书店总店组建新华音像租赁发行公司。

刘波还高举多元化大旗,一举挺进医药和房地产行业,在武汉投资上亿元修建26层的诚成创业大厦,同日本一家企业合资成立药业公司,甚至还在北京砸下巨资搞夜总会。一路高歌猛进,看似风光无限,但实际上刘波与他的“传媒帝国”已是危机四伏。

据许宏的文章所述,刘波成为武汉诚成文化投资集团股份有限公司这家上市公司的董事长,花了1亿元的投资和500万元的交易税费,换得诚成文化20.91%的股份。这1亿元资金每年需支付800万元的利息,靠上市公司的年终分红是不可能保本的。诚成旗下的杂志大部分亏损,海南的药业公司还需数千万资金才能投产,北京的娱乐中心夜夜歌舞却天天陪钱。

面对如此的困境,刘波天天喝酒、不停的抽烟,但谁也看不出他内心的憔悴。每年的4月份,是上市公司公布上年度业绩的最后期限。2000年4月,诚成文化上年度财务报表中因资产置换而产生的5000万元利润被中国财政部否决,理由是用于置换的房产在2000年初才办完资产过户手续,应当以自2000年1月1日起生效的“非货币交易会计准则“处理账务。从诚成文化账上去掉这5000万元利润,3年的平均净资产收益率就达不到证监会规定的6%的配股及格线。这一年,诚成文化的配股融资计划成了黄粱一梦。

2001年4月,诚成文化决战于增发新股,全力以赴。不料,证监会恰在此时又一次提高上市公司再融资的门槛。诚成文化虽然2次延期公布难产的年报,却仍然达不到增发新股的审批指标。有人痛心地哭了,刘波却笑一笑安慰说:“没关系,总会有办法的。“

这一年,在演艺圈大红大紫的许晴弃他而去;也是这一年,刘波的母亲全身瘫痪成了准植物人;还是这一年,位于纽约世贸中心的诚成集团美国公司在那场举世震惊的恐怖爆炸中化为一片静静的尘土。北京那座四合院里的柿子树,花开花谢,果满果落,刘波在树下感叹了一年又一年。

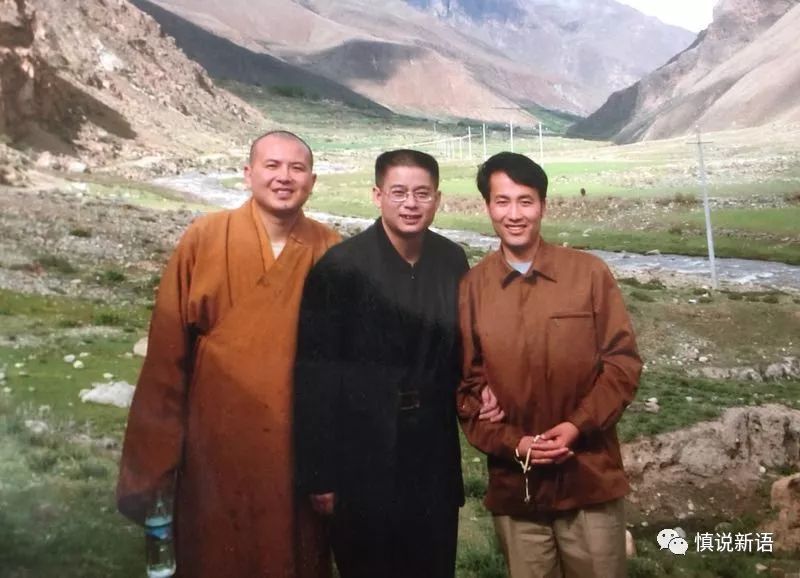

西藏仁钦尼玛大师出资,今天在大昭寺为诗人刘波上一千盏灯。

2002年,刘波将海南诚成企业集团有限公司持有的诚成文化11.3%的股份以6000万元的价格转让给湖南出版集团有限责任公司,并退出诚成文化的董事会……但不久,对方又将手中的股份转让给广东奥园集团。随后,诚成文化更名为奥园发展。

2003年夏天,遭遇严重危机的刘波,不禁感慨道:“无常本为有常。风动而心不动,才是众生身处浮云乱世的定力。佛佑我等,共避一劫。”但没有人保佑,危机仍旧袭来。

2003年8月,奥园集团发布“特别风险提示”公告称,“对前董事长刘波及其海南诚成集团有限公司给上市公司造成的损害表示愤慨和谴责。”刘波用上市公司对外担保高达数亿元贷款的事随即被捅了出来,多米诺骨牌一旦推倒,各路债主纷纷找上门来。危难之际,无力回天的刘波选择了逃亡,那一年,他才39岁。

若要从以上的职业简历中去认识刘波、理解刘波,可以作一个这样的界定:1984年(20岁)至1989年这一阶段,刘波是一个成功的青年诗人,他的系列组诗《年轻的布尔什维克》和两部个人诗集在中国诗坛曾经产生广泛影响。1990年至1992年的3年间,是刘波下海经商的“试水“阶段,也是他由诗人向商人转型的过渡时期,这期间他先后以保健乳罩、感冒片等产品敲击市场与财富之门,结果头破血流,在合作失败、众叛亲离的窘境中他从长沙出逃,去了海南。

机遇出现在1992年底,奇迹发生于1993年中,刘波以一个成功的地产投机商的身份在“而立之年“步入中国富豪之列。然而,尽管刘波的职业身份频繁变迁,他血液中的“多情因子“自懂事以来就吸引着周围的女性,使她们无法抗拒这个英竣男孩的魅力。正因为如此,刘波成了众多女性暂时的或永久的情人。直到1997年,美女明星许晴投入到刘波的怀抱,刘波再也没有传出绯闻。

许宏对于刘波的家世背景也很清楚,许宏在其《刘波备忘录》中写道:株洲市原是位于湖南东部的一个无名小镇。自20世纪50年代以来国家在这里大举投资工业,株洲市一夜之间成了工业重镇和全国第二大的铁路交通枢纽。这是一座典型的移民城市。刘波的父母是从湖南西北的桃花江畔迁移来的,刘父成了火车司机,刘母成了机修工人。

刘母有一句口头禅:“没事小心,有事大胆。“少年刘波对母亲的朴素哲学心领神会,因此早早养成了“没事小心“的谦虚作风。而刘波的哥哥则经常处于“有事大胆“的生活状态。结果, 哥哥在20岁那年死于自己的工作岗位:他在给货车编组时不知何故摔在铁轨上被车轮轧得身首异处。他的死因一直是个未解之谜,但他的葬礼场面则更是令人困惑:竟然有众多的年轻姑娘为他沿路哭丧,痛不欲生。此事在1982年的株洲成了一个众口相传的新闻,人们这才知道死去的是一个大情种。

后来,刘波的朋友们中间流传着两种版本的因果报应故事:一说是刘波父亲驾驶的火车撞死了舍身拦惊马的烈士欧阳海;一说是刘波父亲驾驶的火车将正在救人的小英雄戴碧蓉压成了残废。总之,刘波的哥哥命中注定要替父亲赎罪。

刘波的家庭悲剧引来株洲师范学校女同学们的广泛关注,纷纷为刘波这个潇洒的短跑健将动容动情。其中有个叫李建芝(化名)的同班女生,刘波的目光平时就最爱在她身上停留。等到一个“人约黄昏后“的浪漫时分,刘波在公园的树林里告诉她说,我哥哥的死既是为我们刘氏家族赎清一切原罪,也是以他的青春之躯为我这个做弟弟的铺垫未来的道路。李建芝晕眩在一片温情之中,幸福地做了刘波的第一个女人。

那个年代、那种环境并不赞赏公开的恋情。直到刘波毕业离校,李建芝的情敌们都不知道她与刘波的秘密。在隆重的毕业典礼上,李建芝找不到刘波的身影,因为刘波此时已投身于热闹的文学大潮中,乐此不疲。李建芝在心里感叹:校园里少了一个短跑冠军,社会上多了一个青年诗人,是悲是喜?

走进了社会大舞台的刘波,其清爽的外形和浑厚的内心成了更多青春女性眼里参不透的谜。众所周知,爱写风花雪夜的词句,这是文人们的一个通病。面对众多与他若离若即的女性,刘波以减少睡眠为代价,大量批发他的优美情诗。直到有一天,几个互为情敌、同为诗友的女子终于坐到了一起,纷纷拿出刘波的“作品“来核对,这才发现她们所收到的都是复制品。

当然,也有例外。在刘波的纷繁多变的情感世界里,李丹(化名)始终发出鹤立鸡群般的光芒。李丹出生在一个文艺世家,同时继承了母亲的美丽和父亲的高雅。李丹曾是她那所学校的“校花“,毕业后就成了她那家工厂的“厂花“,后来又成了她那家银行的“行花“。刘波以他短跑冠军般的冲刺速度,抢在众多追逐者前面,于1987年(23岁)与同龄的李丹结为一对完美夫妻,并于次年做了自己女儿的父亲。漂亮妈妈李丹最爱用一首轻哼的印尼名曲哄着爱女入睡: 宝贝,你爸爸正在过着动荡的生活……

也许,是因刘波的职业身份变换不定而给李丹带来了内心的动荡感。她日益清楚地看出,她那位心比天高却身无分文的夫君,他的性格注定了他必须要不断地折腾一些事情。可是,丈夫把家庭当旅馆,妻子岂能坐视不理?每当李丹要跟刘波摊牌,刘波却总是恭谦地听她诉说,然后一番美言又使李丹转泣为喜。她想,这就是我的丈夫了:即使他骗了你,也对他恨不起来。

1993年的某一天,刘波从遥远的海南给家里打来周末电话,十分肯定地对李丹说:“辞掉银行的工作,明天就办。准备移民,去广州!“李丹茫然之中想问个究竟,刘波却继续下达他的电话指令,“不要留恋,不要犹豫,不要怀疑!“李丹明白了,尽管现在的刘波已不是过去的刘波,但丈夫是爱她的。不过,也有让李丹想不明白的时候。她在广州做了2年的全职太太,每天与女儿相伴,却很少能与丈夫相聚。她不明白的是,刘波为何要让她和女儿在广州安家,同时将父母安置在珠海,而他自己则把办公室搬到了北京?

终于有一天,李丹偶然地听到了自己丈夫与北京某位女影星的绯闻。尽管绯闻都是真假难辨、扑塑迷离的,甚至是隐隐约约的,但一个女人的自尊心便是她精神世界的最后防线,绝不能失守。李丹象每一个优雅、成熟的女人那样,痛哭了几天、犹豫了几天,然后带着女儿与刘波平静地分了手。离婚之后,女儿却象一根无形的纽带,一边牵着刘波、一边牵着李丹,维系了一个虚拟的家庭。与此同时,刘波没有了心理约束,便如一个老练的情场猎手,四处挥霍他的男性魅力,在圈内获得了“花花公子“称号。

当然,任何一场游戏都有让人疲惫的时候。刘波在33岁生日那天,借着酒力向饭桌上的朋友们轻声宣布:我决定,找一个最好的女人,做一个最好的男人。

这一回,刘波是认真的,诚心的。他甩开那帮朋友,悄然向一位心仪已久的美女明星发起长达数月的感情攻势,终于如愿以偿。这位美女明星,就是现在人们所熟悉的影视演员许晴。关于刘波与许晴究竟是如何从相识到相爱,圈内流传着多种版本的故事。但善良的人们都知道,这是他们两个人的隐私。

在刘波的眼里,许晴是一位足以改变他的生活方式的人;而在许晴看来,刘波便是男人中的极品。不管刘波承不承认,事实上他自得到许晴的那天起,就再也找不回轻松与自由的心境了。许晴给予他小鸟依人般的温情、言听计从似的柔顺,同时也给了他极大的心理压力。刘波背负那种无形的压力,迫使自己去“做不可能的事“,结果他后来“做成了一些事情,也做败了一些事情“。

这是一个奇妙的悖论:刘波自觉自愿地从智慧上和金钱上支持许晴的演艺事业,促使许晴的知名度节节高升;同时刘波却极不情愿地感受着那种无形压力越来越大的沉重滋味。

刘波在北京“享受着“自己的悖论,而李丹则在广州过着“留守女士“般的日子。在朋友们看来,刘波和李丹都没有因离婚而成为幸福的人。李丹的痛苦在于,她一方面为刘波能找到许晴这样出众的女人而祝福;另一方面,李丹却常常因许晴这个公众人物而受到防不胜防的伤害。电视、电影、报纸、杂志、网络、广播、广告,她接触到任何一种媒体,都有可能听到、看到许晴的名字或身影。