北京人文地理刚刚看到这本书,就对这本书产生了兴趣,因为其中有大量的版画是关于北京的,而且是以西洋人的视角来看待的,那个时候是中西方交流的早期,所以总是感觉里面的版画怪怪的。

“西洋镜”系列丛书是历时七年遍寻各国公私博物馆,搜集到了

300

余幅罕见版画,整理出近

20

万字的原刊报道。它们均来自《画刊》《世界画报》等世界上最早一批以图像为主的法国报刊。

《画刊》是法国第一份画报,创刊于1843 年3月,只比1842 年5月创刊的世界首份画报《伦敦新闻画报》晚8个月。1891年,《画刊》成为第一份刊登照片的法国报纸。1907年,它又成为世界上第一份刊登彩色照片的画报。

《世界画报》创刊于1857年,初期侧重文学性,连载了大仲马、乔治•桑等著名作家的小说。1886年,《世界画报》订阅量已达3.3万份,其规模与影响力堪与《伦敦新闻画报》相媲美。

正是这两本著名的画报刊载了不少描写中国的版画和文字记载,使得我们可以看到外国人是如何看待描述中国的。整体上他们对古老的中国有敬重也有轻视,敬重的是古老发达的文化,轻视则是因为当下的贫弱。下面我们就摘录该书部分内容,同各位读者走进150年前的西洋人眼中的北京城。

从城南眺望北京城

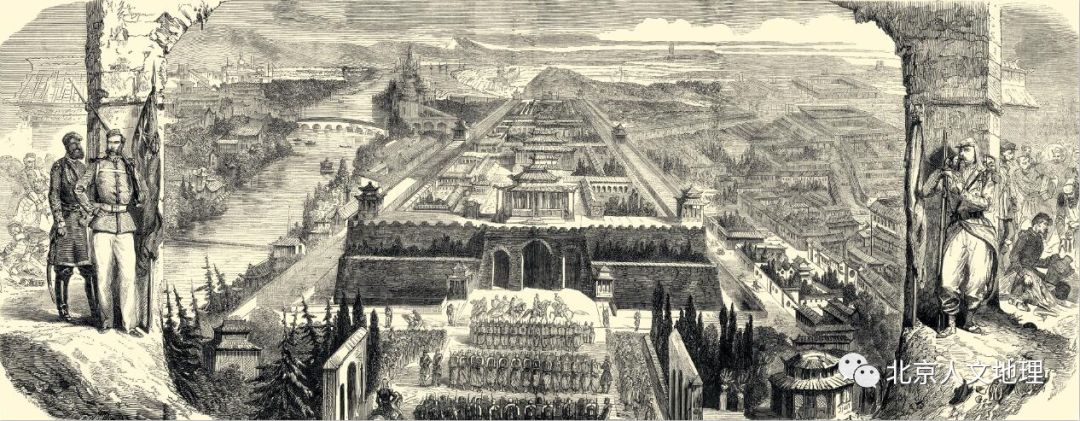

从城北眺望北京城

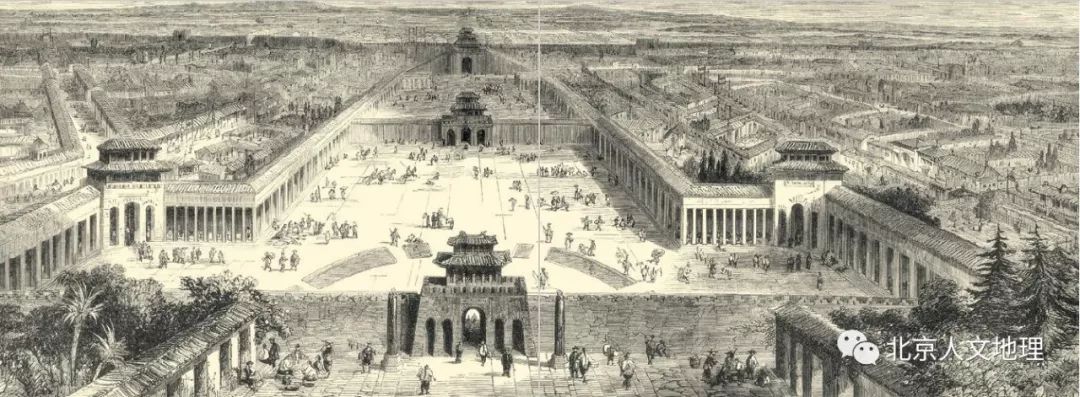

北京紫禁城

北京城北群山环绕,于高处向南眺望,京城全景便跃入眼帘。触目所及绿树成荫、风景如画,周边防御工事更是蔚为壮观,灰蒙蒙的色调亦为其添了几分神秘色彩。

这是法国人马沙尔·德·伦威尔对北京的描写,他们经由俄国和西伯利亚入境,一路舟车劳顿,终于来到北京,在北京城外有了这样的第一印象。

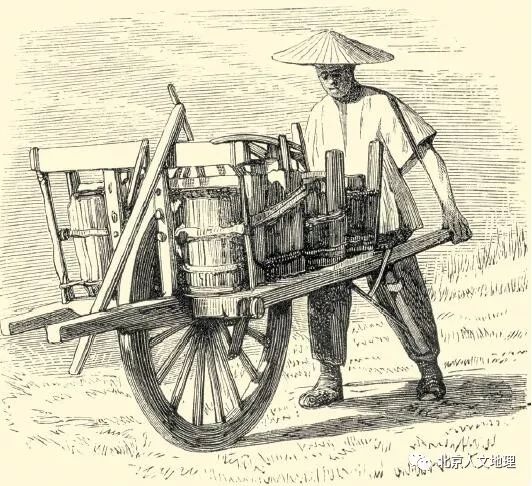

(清朝独轮车)

(菜贩子)

(卖饭的男孩儿)

道路上人来人往,一派繁荣的景象。这主要得益于那些流动商贩。他们很少宅居在家,大多数时候在大街上工作。所以在马路上经常会看到这样的场景:化缘的和尚旁边是正在表演的街头艺人,卖糖果的小贩把摊位摆在卖烟草的隔壁,修鞋匠跟货币兑换商凑在一堆儿,古董商卖力兜售周朝或者宋朝时的艺术品,他旁边的膏药贩子则使劲儿吹嘘自个儿的药膏如何神奇,还有人提着灯笼在流动饭摊儿旁边叫卖得不亦乐乎!

我们现在总说街区活力,那么1150年前的北京街区则表现了这样的活力,而提供活力的人其实是为了糊口,而并非所谓的更高需求。

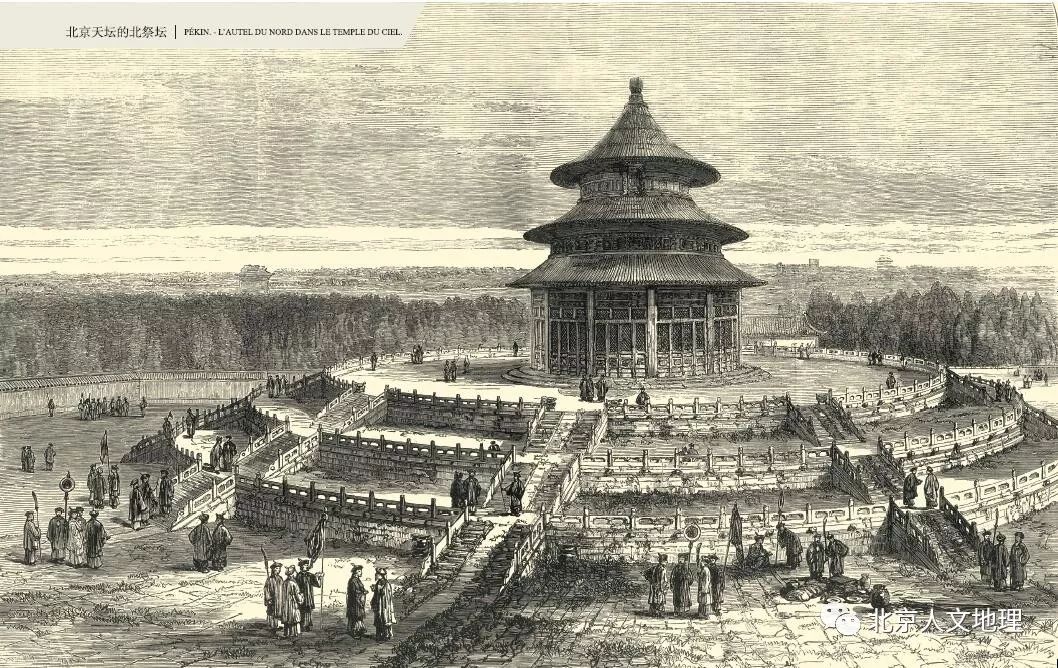

天坛,是北京最宏伟壮丽的古迹。画中的宗教建筑是祈年殿,是皇帝专属的祈祷圣地。除此之外,还供奉着本朝已故皇帝的牌位。从某种意义上讲,可以将其称之为清朝皇帝的圣德尼皇家大教堂抑或苏佩尔加大教堂。清朝皇帝认为,皇天上帝是宇宙最高统治者,只有皇天上帝凌驾于他们之上,其他神灵只能位列其后。相较于与其他神灵打交道,他们宁愿直接与上天对话。而北祭坛正是用来祭祀皇天上帝的。

这幅画是一个叫扬-卡尔绘制的,这段文字描述相当准确,这位外国人已经清晰地看清楚我国的信仰。“

皇天上帝是宇宙最高统治者,只有皇天上帝凌驾于他们之上,其他神灵只能位列其后。

”

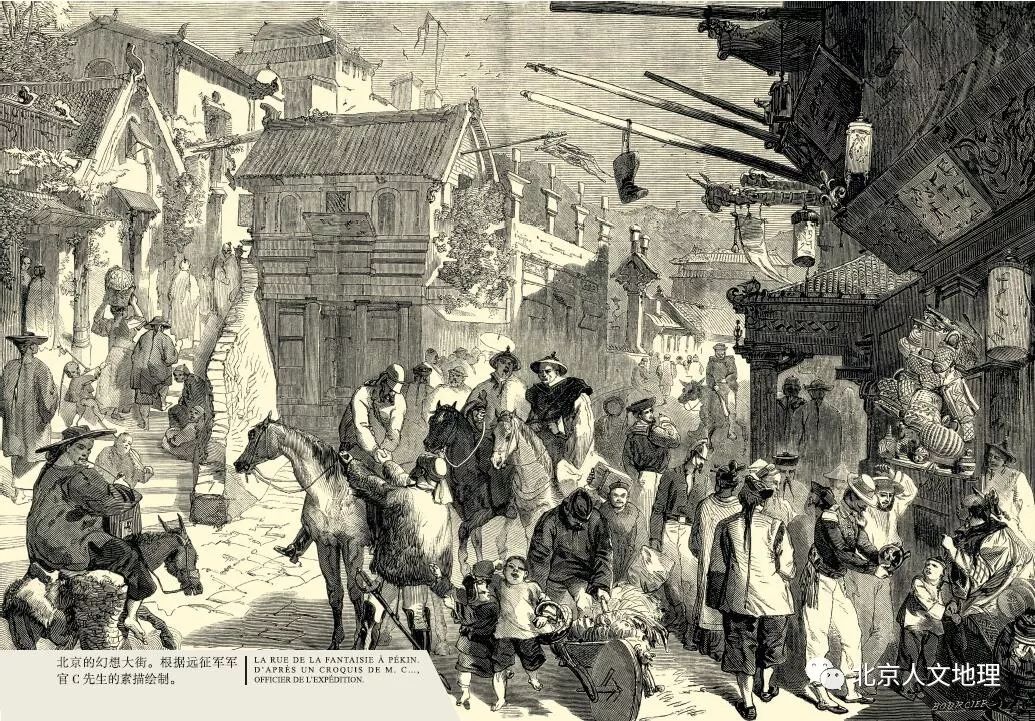

清朝人如此爱幻想,以至于把北京的一条主干道叫作幻想大街。为了证明这叫法的合理性,皇城的百姓在这条街上摆起了各种人们能够想象到的滑稽可笑的事物。你可能会被挂在商店招牌处的用铁板或彩色纸板做的恐怖的龙头给吓到。商店老板试图用这招招揽顾客。如果你被这一招弄得晕头转向,走向那边,那你会被平时都站在商店门前的老板拦住。他会喊你、迅速地走向你、抓住你,把你从其他竞争对手那里抢过来。这边的商人会向你推销象牙,另外一边的则兜售丝绸;这个叫卖绉纱,那个则叫卖漆器。你成了所有人追逐的对象,很快便会屈从于这些热切的商人,不得不躲进其中一家店铺里。

被恐怖的龙头吓到,估计是当时大多数外国人的第一感受吧。但是北京没有哪条街道叫“幻想大街”这个名字,不过通过他的描述,我们认为这应该是前门大街一代,可能是大栅栏可能是粮食店街或珠宝市街等。