声明:本文原载于《党的文献》2016年第5期,系该期刊授权中国共产党新闻网发布。请勿转载。

1956年关于知识分子问题会议提出了“向科学进军”的口号。周恩来随后主持制定了“十二年科学技术发展远景规划”(以下简称“科学规划”)。他有远见地提出和确定了四项“紧急措施”,即大力发展计算机、无线电电子学、半导体、自动化,并将新技术应用于工业和国防。周恩来为中国计算机事业的起步和发展作出了重要贡献。

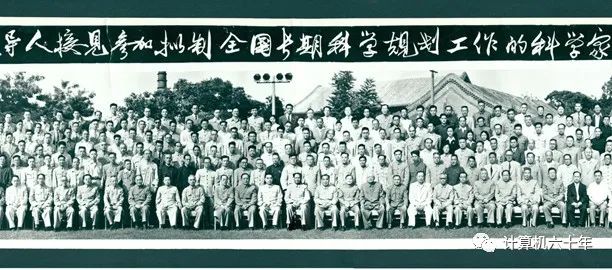

1956年5月26日,周恩来邀请参加科学规划的366位科学家参加酒会。

一、关注和解决知识分子问题,保障科学规划的制定

制定“十二年科学技术发展远景规划”,是

20

世纪

50

年代党和政府的一个重要举措。第二次世界大战之后,世界科学技术迅猛发展。而在我国,我们曾多年畅想的电气化、机械化,“楼上楼下、电灯电话”的目标还远未达到,也不能适应新中国的社会发展和国际竞争的要求。例如在抗美援朝战争中,志愿军的装备与美军的差距十分明显,这表明我国的经济实力和科学技术发展水平远远落后于世界领先水平。

为了促进我国的科技进步,保证科学研究的顺利进行,

1954

年,国家计委、中国科学院开始制定国民经济的长期计划。中国科学院向国家计委报送了对“长期计划意见”的报告,附有各工业门类的专题报告。

1955

年

1

月,中国科学院院长顾问、苏联专家柯夫达建议中方编制科学发展远景规划。

2

月

12

日、

4

月

7

日,中国科学院党组和院长郭沫若先后向周恩来和陈毅报告柯夫达的建议,提出组建全国科学研究工作规划委员会,着手编制计划草案。

4

月

22

日,中共中央政治局讨论中国科学院党组的报告,刘少奇在总结中认为柯夫达的建议很重要,值得重视,责成计委、科学院落实,初稿起草工作随即启动。(参见张柏春:《苏联技术向中国的转移》,山东教育出版社

2004

年版,第

169

页。)

现代科学技术的进步,需要充分发挥知识分子的重要作用。周恩来将科技进步和知识分子问题当成一个整体来考虑,他认为:“目前党的迫切任务就是加强对于他们的领导,对于他们所从事的工作作出全面规划,使他们能在工作中充分地发挥力量和不断地提高业务能力。”(《周恩来年谱(

1949

—

1976

)》上卷,中央文献出版社

1997

年版,第

525

页。)科学发展的攻关方向、项目审定、队伍编制和人力物力调配等,当时都是由中央直接决策的;而队伍建设、任务实施与人员管理却由具体部门落实,需要众多知识分子参与。若无明确的政策、得力干部、统一组织与要求,科学规划的制定和实施容易上下脱节,遭遇困难。

为了改进和加强党对知识分子工作的领导,密切党同非党知识分子的关系,中共中央指示各省、自治区、直辖市党委及有关部门,先期对知识分子问题进行调查研究,并将有关情况及时报告中共中央。民盟中央费孝通等人将通过调查了解到的知识分子问题,向中央统战部作了反映。这个报告引起了周恩来的高度重视,他发现党内确实存在着不尊重知识、不尊重人才的倾向,即“估计不足,信任不够,安排不妥,使用不当,待遇不公,帮助不够”,这些问题已经成为制定科学规划的严重障碍。

1955年

11

月

23

日,在毛泽东处开会讨论知识分子改造问题时,周恩来作了有关知识分子问题的汇报。毛泽东认为,应该先在党内很好讨论,然后提出和解决这个问题。会议决定,在

1956

年

1

月召开一次大型会议,全面解决知识分子问题,并成立由周恩来负责的中央研究知识分子问题十人领导小组,下设办公室进行会议的筹备工作。此后,周恩来先后召集中国科学院和各高校座谈会、全国政协第二届全国委员会常委会第十一次会议、国务院常务会议、知识分子问题十人领导小组会议,召集国务院各办公室、各部委和各群众团体负责人开会,了解知识分子现状,布置调查研究任务,组织领导同志交换意见。

1956年

1

月

14

日到

20

日,中共中央召开关于知识分子问题会议,共

1279

人出席,周恩来作关于知识分子问题的报告,报告中指出,我国正“面临着一个新的科学技术和工业革命的前夕”,要根据时代发展潮流,适时提出“向科学进军”的计划,指出了当前在知识分子中出现的典型问题,并研讨了相关的政策。周恩来在报告中将知识分子问题与发展科学技术问题作为全党上下必须密切关注的重大工作提了出来,要求摒弃对知识分子的“左”的宗派倾向,提出最充分动员和发挥知识分子力量的措施。当时的报道说,正是因为这次会议,许多人把

1956

年称为知识分子的春天。“向科学进军”成为全国的行动口号,中央领导带头进行了一次科学普及,成千上万的干部职工读夜校、搞革新,人们由此看到未来的希望。这次会议的成功召开,既是知识分子的春天,也是新中国科学发展的春天。它为正在进行的科学规划制定提供了重要条件和保障。

1956年

1

月

21

日下午,周恩来在中南海听取了科学院吴有训、竺可桢、严济慈等科学家关于物理数学、生物地学、技术科学等科学工作的报告。

31

日,由周恩来挂帅,国务院成立了科学远景规划小组。

3

月

10

日,科学院三个学部和秘书处根据科学规划初稿提出

53

个重大项目。

3

月

14

日,国务院科学规划委员会成立大会举行,陈毅任主任,李富春、郭沫若、薄一波、李四光任副主任,张劲夫任秘书长。规划委确立了两大任务:一是迎头赶上国际先进水平;二是在全国组建科学机构,科学规划的制定工作全面展开。规划委所属的计算技术和数学规划组由华罗庚任组长,

26

位委员中有

21

人曾留学国外,

30

多岁的有

6

人,委员都是科学家和数学家,依才聘用并不按资排位。

在制定科学规划的过程中,周恩来还要求科学规划为生产服务、为国防服务、为发展科学本身服务,三者要兼顾。他强调指出:要尽量采用世界先进技术,瞄准当时的新兴科学、新兴技术,不失时机地“迎头赶上”;同时根据实际国力“重点发展”,避免力量分散,拖延时日。先后参与科学规划制定的专家有

787

人,这样大规模的科学家集聚与合作在新中国还是第一次。

周恩来对科学家们的信任和尊重,以及为他们提供的良好的创新环境,使科学家、科技人员满怀热情参与到科学规划的制定和实施工作中。由于方向明确、组织合理,新中国的第一个科学规划的制定始终保持着科学态度,作为发展重点的新技术学科也按照规划要求实现了预期目标。

二、在周恩来的重视下,电子计算机列入科学规划

周恩来对发展电子计算机是十分重视和有远见的。他认为中国应该迎接“在科学技术和工业领域里的新的革命”。他在《关于知识分子问题的报告》中认为,世界科学技术已经发展到了一个新的阶段,“由于电子学和其他科学的进步而产生的电子自动控制机器,已经可以开始有条件地代替一部分特定的脑力劳动,就象其他机器代替体力劳动一样,从而大大提高了自动化技术的水平。这些最新的成就,使人类面临着一个新的科学技术和工业革命的前夕”。周恩来用“电子自动控制机器”指代电子计算机一词,不仅是用词斟酌,也反映出他对将电子计算机列入科学规划的意愿和中央决策的谨慎态度,而在大会讲话时,他直接提出“计算机是新的技术革命”。

在制定科学规划的讨论中,电子计算机曾一度被认为未来发展前景是不明朗的,科学家们在讨论计算机的起步和发展时,有赞同的,有疑问的,当然也有反对的。许多人认为研究和发展计算机是“可望而不可即”的,当时新中国经济实力有限,一个电子元件生产都要靠外国帮助,科研机构的楼舍、汽车和电话都不够用,想生产那种谁都没见过的计算机,谈何容易。针对这种情况,时任中国科学院力学研究所所长的钱学森在讨论中举出了很多实例来说明发展电子计算机的重要性。他以水轮机的设计和下棋的实例来说明,电子计算机可以代替人的部分思维。作为科学规划综合组组长,他有理有据的发言对确定发展电子计算机起了举足轻重的作用。经过几周的讨论,时任中国科学院数学研究所所长的华罗庚就电子计算机的研究工作,提出“先集中攻坚,后分散展开”的方针,得到多数人赞同,成为实施科学规划的一个基本原则。

周恩来十分关心科学规划的制定。各组讨论的要点也都及时汇报给周恩来,他不仅在听取汇报时多次提问,而且亲自解决了不少涉及新技术领域的任务、进度、人员、器材和经费等重大问题。由于周恩来政务繁忙,许多问题都是他在深夜抽出时间处理的。

1956年6月14日,周恩来和毛泽东、朱德等党和国家领导人,在中南海接见了参加制定科学规划的300多位科学家。

1956年6月14日,周恩来和毛泽东、朱德等党和国家领导人,在中南海接见了参加制定科学规划的300多位科学家。

1956年

5

月

26

日,周恩来邀请制定科学规划的

300

多位科学家到中南海怀仁堂参加酒会,勉励科学家努力开展科学研究工作,学习苏联和其他一切先进国家的科学技术,争取在

12

年内使我国重要的和急需的科学技术部门接近和赶上世界先进水平。

6

月

14

日,周恩来和毛泽东、朱德等党和国家领导人一起,在中南海接见了参加制定科学规划的3

00

多位科学家(在5个月时间内,先后参加科学规划的科学家为757人)。

8月

21

日,在周恩来的领导下,《

1956

—

1967

年科学技术发展远景规划纲要(草案)》及附件出台,其中规划纲要第

41

项就是关于“计算技术的建立”,以电子计算机的设计制造与运用为任务主要内容,并对预期结果、国际先进水平和我国现状、解决任务的科学途径、大体进度、组织措施和国际合作进行了具体说明。自此,电子计算机纳入到科学规划内容之中。根据周恩来指示,中国科学院迅速集中力量筹备,决定腾出西苑大旅社的三栋客房楼,给自动化、电子学和计算技术三个研究所的筹委会使用(半导体专业为研究室),并加快中关村的科学院楼宇建设。

1956

年

6

月

19

日,中国科学院计算技术研究所筹备委员会成立。

1957

年末,计算所共有

185

位专业技术人员;

1958

年、

1959

年计算所和

738

厂联合仿制成功

103

计算机、

104

计算机,接受了水坝、弹道等

20

余项计算任务,

1959

年

5

月正式挂牌建所。

三、提出和制定“紧急措施”,促进我国计算机事业发展

我国电子计算机产业的起步和发展得益于周恩来的高度关注。新中国成立后,电子工业是由军委通信部管理的。1951年10月29日,周恩来在军委通信部部长兼电信工业管理局局长王诤《关于建设无线电零件厂和电子管厂的报告》上作出批示,表示同意,并对设计、布置、贸易谈判等问题作出具体批示。1953年1月,由华罗庚在中国科学院数学所建立了中国第一个计算机研究组,任务是“研究电子计算机的原理和设计,并实验其主要部分”。经周恩来批准,1953年电信工业局终于成为第二机械工业部十局,所属的738、718、774等一批北京酒仙桥地区的电子工厂,都参加了电子计算机的生产,我国计算机产业在此起步。

1956年2月10日,周恩来致信苏联部长会议主席布尔加宁,请苏联方面派出机械数学、电子学、半导体物理、自控与远程操纵、无线电工学等16门学科的科学家来中国短期讲学,并帮助拟定科学规划。这些学科都是中国科学界的主要空白点或薄弱环节。3月22日,苏联驻华大使尤金通知周恩来,苏联政府同意派出16位专家来华工作。

3月29日,苏联科学代表团到达北京。在准备接见代表团时,周恩来注意到代表团16位专家名单中有6位专家的专业是从事微电子、计算机、自动化和通信等新技术领域的,这引起了他的思考。他急召王诤和李强询问情况。他们二人了解国外电子技术发展情况,于是将当时电子计算机的理论、用途、科研生产,特别是军事应用动态一一报告。当时美苏已将电子计算机看成是国力竞争的重要装备。第二次世界大战前后,美国完成了ABC和ENIAC两台电子数字计算机,并将其运用于科研、弹道计算、飞机设计、电报密码等军用领域和工程设计,人口调查和经济统计分析等民用领域。1952年冯·诺依曼还用计算机模拟了导弹发射和核爆炸。苏联比美国发展晚,应用规模也小许多,偏重于以机电式为主的模拟计算机(解算装置),1947年开始研究电子数字计算机;1950年完成小型电子计算机,随后完成每秒运算2万次的大型机,计算机仅作为弹道、输电线路等的计算工具或教学。

当周恩来得知电子数字计算机的文字处理与解析功能如此强大,在国外军队中已成现役装备,而我国对计算机的应用方面却还是空白时,立即有了强烈的紧迫感。他认为必须下定决心大力追赶,计算机必须和军事联接,必须尽快应用于工业生产。曾参与我国计算机专业筹备的原二机部十局副总工程师罗沛霖和原清华大学电机系总支书记凌瑞骥在回忆那段历史时说,当时周恩来听到我们目前做不了该项技术时,他斩钉截铁地说:“依靠一个部门力量做不出来的计算机,在党中央,在国务院的领导下,集中全国力量,难道还做不出来吗?”这句话给他们留下了深刻印象。

随着周恩来对计算机等新技术的认识的不断深入,他感到发展计算机在国家的工业生产和国防方面的应用是一项非常必要和紧急的任务,并因此提出和制定了一个“紧急措施”。1956年5月20日,“紧急措施”由科学规划委员会提交国务院审议,7月5日,科学规划委员会正式印出“四项紧急措施”文本。“紧急措施”包括计算机、半导体、无线电电子学和自动化,这四个领域都是我国当时发展还是很薄弱,但极具战略价值的科技门类。

为何当时将周恩来的这个决策称为“紧急措施”?中国科学院的相关人士是这样回忆的:周恩来审定科学规划文本时说,印出来的本子这么厚一摞,国务院怎么抓,你们要把最紧急的事情搞一个报告。于是规划中的重点项目就成为“紧急措施”,规划与措施悄然并列。不过,为了保密,这个“紧急措施”的内容当时并没有公开,而是在内部实施。

1957年1月1日,按照周恩来的要求,“紧急措施”的执行单位中国科学院、人民解放军总参谋部、第二机械工业部(简称二机部)签订了“合作发展中国计算技术协议书”。三方议定,用超常规办法集结人才,建立发展计算技术研究基地。组织原则是“先集中,后分散”,先从二机部、军队抽调专家集结到科学院计算所,制造一台快速通用电子计算机,然后专家返回原单位建立研究机构,发展计算机。

1957年中国向苏方提交的“中苏科学院合作项目表”,第一项就是计算技术,“计算技术科学研究与工业基础的建立”成为苏联帮助中国进行的重大科研项目。这种技术转移是一个技术体系,包括从理论、技术、器件到工艺,从研发、生产到应用,从组织体系、机构到人才培养各方面,并非只是仿制几台机器的技术引进。根据“紧急措施”,中国科学院派出20人的赴苏实习队到苏联学习了18个月,回国后他们都成为计算机专业的骨干人员和学科带头人,在当时的实习队员中,后来走出了三位院士。

与此同时,中国科学院计算技术研究所和清华大学、北京大学、中国科学技术大学在6年时间里开办了4期计算机和计算数学两个专业的训练班,培训近800位学员,他们成为计算机领域的中坚骨干。1958年,经党中央批准,原学习汽车、电机、管理等专业的287名高年级大学生转成清华大学定向培养自动控制和计算机专业人才,其他高校也多次为计算机专业调配学生。北京大学数学系的王选就是其中一位。他响应号召,选择了计算数学方向,后来成为著名的数学家,汉字激光照排技术的创始人,中国科学院院士、中国工程院院士。截止到1966年,高校计算机专业入学学生超过6000人。