干支纪年:丁酉年 丁未月 戊戌日

《遵生八笺·脾旺四季论》中对于脾臟的特征进行了详细的阐述:

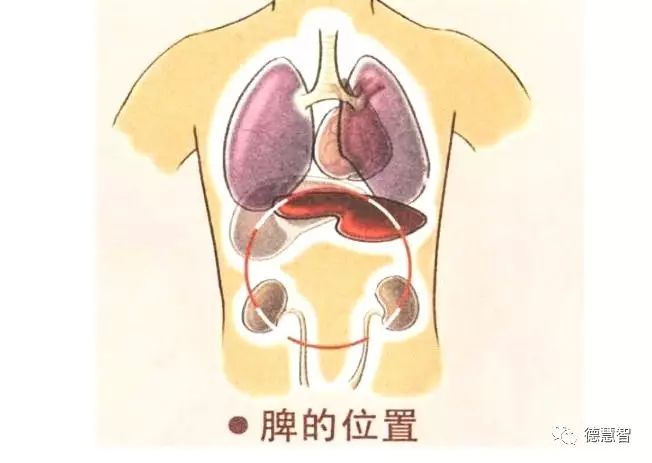

“脾臟属中央土,旺于四季,为黄帝,神肖凤形,坤之气,土之精也。脾者,裨也,裨助胃气。居心下三寸,重一斤二两,阔三寸,长五寸。脾为心子,为肺母,外通眉阙,能制谋意辩,皆脾也。口为之宫,其神多嫉。”

译文:

“脾臟在五行中居中央属土,脾土能量在四季都很旺盛,而进入小暑以后,土运中的脾臟正处在夏季火生土的旺盛期。主理脾臟之神的形名是黄帝,外貌很像凤形,占据坤土的气,是土之精。脾有‘裨益’辅助的意思,是说它可以助养胃气。位置在心臟下三寸处,重一斤二两,宽三寸,长五寸。脾土是心火之子,却是肺金之母,在外部体表通达于双眉头之间区域,能参与出谋划策、思虑善辩,都是脾土意的特点。口是脾的宫室,脾阴神妄意,容易产生嫉妒的情感。”

“脾无定形,主土阴也。妒亦无准,妇人多妒,乃受阴气也。食熟软热物,全身之道也。故脾为五臟之枢,开窍于口,在形为颊,脾脉出于隐白,脾乃肉之本意处也。谷气入于脾,于液为涎,肾邪入脾则多涎。六腑,胃为脾之腑,合为五谷之腑也。”

译文:

“脾臟没有固定的形状,主理五行中的土,属阴土。妒也没有固定的表现形式,一般来说,女性容易生妒,是阴气所致。饮食上接受熟软热的食品,这是适合全身生理需要的护养规律。 “全身”,保护生命之意。所以脾是五臟的枢纽,其窍在口,外形在脸的两侧,脾脉从隐白穴发出,主肌肉。五谷之气进入脾臟,在体液表现为涎水,肾的病邪进入脾臟,就会引起涎水的大量分泌。在六腑中,胃是脾臟的腑,六腑都是五谷的腑。”

“口为脾之官,气通则口知五味,脾病则口不知味。脾合于肉,其荣唇也,肌肉消瘦者,脾先死也。为中央,为季夏,日为戊己,辰为丑辰未戌,为土。其声宫,其色黄,其味甘,其嗅香,心邪入脾则恶香也。”

译文:

“口是脾臟的宫室,脾气通畅就能尝知五味,脾臟如果有病就感觉不出味道。脾对应于肌肉,它的旺盛表现在口唇的润泽上,肌肉消瘦的人,说明脾臟的功能已经衰弱了。在方位上,脾居中央,在时令上,脾属夏季第三个月,在时辰上,脾对应的日辰属戊己,时辰是丑辰未戌,属土。在五声中属宫音,在五色中属黄色,在五味中属甘,在五臭中属香,如果心臟的病邪进入脾臟就会厌恶香气。”

“脾之外应中岳,上通镇星之精。季夏并四季各十八日,存镇星黄气入脾中,连于胃上,以安脾神。脾为消谷之腑,如转磨然,化其生而入于熟也。脾不转则食不消也,则为食患。所以脾神好乐,乐能使脾动荡也。故诸臟不调则伤脾,脾臟不调则伤质,质神俱伤,则人之病速也。”

译文:

“脾臟在外对应的是鼻梁,与天上的土星之精相通。在六月和四季各后十八天,存想土星的黄气进入脾臟中,连接在胃上,能够安定脾神。脾是消化谷物的臟腑,就好像转动磨盘研磨那样,把外来的食品转化为人能吸收的营养。脾臟不转动食物就不消化,反而引起饮食疾病。因此脾神喜欢音乐快乐,音乐能使脾气动荡。所以各个内臟的功能出现不调就会伤脾,脾臟不调就会伤人的体质,体质和精神都受到伤损,那么人也就很快会生病。”

“人当慎食硬物,老人尤甚。不欲食者,脾中有不化食也。贪食者,脾实也;无宿食而不喜食者,脾虚也;多惑者,脾不安也,色憔悴者,脾受伤也;好食甜者,脾不足也;肌肉鲜白滑腻者,是脾无病征也。”

译文:

“人们应当谨慎勿吃冷硬食物,老人尤其要注意。不想吃东西的人,脾臟中一定有不消化的饮食。贪吃的人,说明他的脾臟功能亢进;不是因为积食而又不喜欢食的人,说明脾臟功能虚弱;多猜疑的人,脾神不安稳,神色憔悴的人,是因为脾臟受了损伤;喜欢吃甜食的人,是脾气不足的表现;人的肌肤鲜嫩洁白滑腻,是脾臟没有病的象征。”

“肺邪入脾则多歌,故脾有疾当用呼,呼以抽其脾之疾也。中热亦宜呼以出之。当四季月后十八日,少思屏虑,屈己济人,不为利争,不为阴贼,不与物竞,不以自强,恬和清虚,顺坤之德而后全其生也。逆之则脾肾受邪,土木相克,则病矣。”

译文:

“肺邪到了脾臟就喜欢唱歌,所以脾臟有了疾病应当用‘呼’音吐纳治疗,‘呼’可以除去脾臟中的疾病。发烧时也适宜用‘呼’出的办法。每个季节最后一月的后十八天,应当排除思虑,克制自己而去接济他人,不要为名利去争强好胜,不要暗怀鬼胎去算计他人,不要和物争胜,不要自我恃强,应该恬淡平和清虚,顺应坤柔载物能容的品德,然后才能使生理得到安康、保全生命。如果违背了这个规律,就会使脾肾受到病邪的侵害,土木相克,就导致生病了。”

这些论述高度浓缩了脾的特点。因为春夏秋冬四季的最后一个月的后十八天,都是脾土旺的时候,所以夏至以后,五运中的土运正当其时。修身中的炼己,阴己土转阳戊土,要牢牢把握住这个关键时期,那么对我们的后天之本进行充实、补充、净化、提升,就会取得良好的效果。

摘自

:《中华传统节气修身文化·四时之夏》 更多精彩内容请点击

阅读原文

来购买此书!

小暑不只是个炎热的节气,而且全息性地浓缩着内文明的信息 !

小暑,静待最热的日子到来——小暑物候和天文内涵

小暑时节,“无病三分虚”?——身识与口识养生

伏日之“伏”,关注身国内而用“暑”文修身 —— 小暑的民俗文化

小暑大暑,暑文的顺四时之修身——小暑的寻根探源

帛书《德道经》与通行本《道德经》诵读效果的天壤之别——启动先天肾气!

为什么古人说“修道者多如牛毛,成功者凤毛麟角”——揭秘帛书《德道经》与通行本《道德经》的能量差异

《德道经》是无上瑰宝

大人都读不懂经典 为何要让孩子诵读?

经典诵读是中国古代教育学习的根本方法

“可”字,在古代就是开口诵——老子德道经中的“可”

“国学” 这么热!你选对了吗?——学“国学”要寻根

帛书《德道经》,是当仁不让的首选慧性经典诵读教材

何谓“健康”?

黄帝内经中的作息与人们的健康

东西方文化的区别就像我们吃中西餐一样

老中医告诉我们该什么时候起床和睡觉——一日之四时与生命健康

原来“经典”是有层级之分的——哪我读的是经典吗?

孔子问道于老子——是对道德文化的实践与求索

古代教师节是哪一天

“教师”的古今称谓

师者,传道授业解惑——教师修身明德是教育的本质要求

如此逼着孩子们辛苦……真是有点悲哀!——慧与智同步开发是民族教育的根本

用经典中丰富的精神营养,滋养孩子们久已饥渴的慧识和智识——慧与智同步开发是民族教育的根本

引导孩子掌握全面而准确的诵读方法

如何解决诵读与学习冲突?

赚钱别忘了身体要健康——伏羲黄老思想的养生方法

传统文化是国家的命脉

真诚的孝心是做人的根基(吴致知)

“孝”与“老”——析“孝”字,寻孝道文化之根