王尧

苏州大学讲席教授,教育部长江学者特聘教授,现任苏州大学学术委员会主任、苏州大学人文高等研究院院长,兼任江苏省作协副主席等。主要从事中国现当代文学研究,兼及文学创作。主要学术著作有:《“新时期文学”口述史》《中国当代散文史》、《“文革”对“五四”及“现代文艺”的叙述与阐释》《莫言王尧对话录》《作为问题的八十年代》《历史·文本·方法》《王尧文学评论选》《忽然便有江湖思》等,主编《“新人文”对话录丛书》《中国当代文学批评大系》《文革文学大系》等,另有长篇小说《民谣》,散文随笔集《纸上的知识分子》《时代与肖像》《我们的故事是什么》《日常的弦歌》等,曾获第七届鲁迅文学奖理论批评奖、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等。

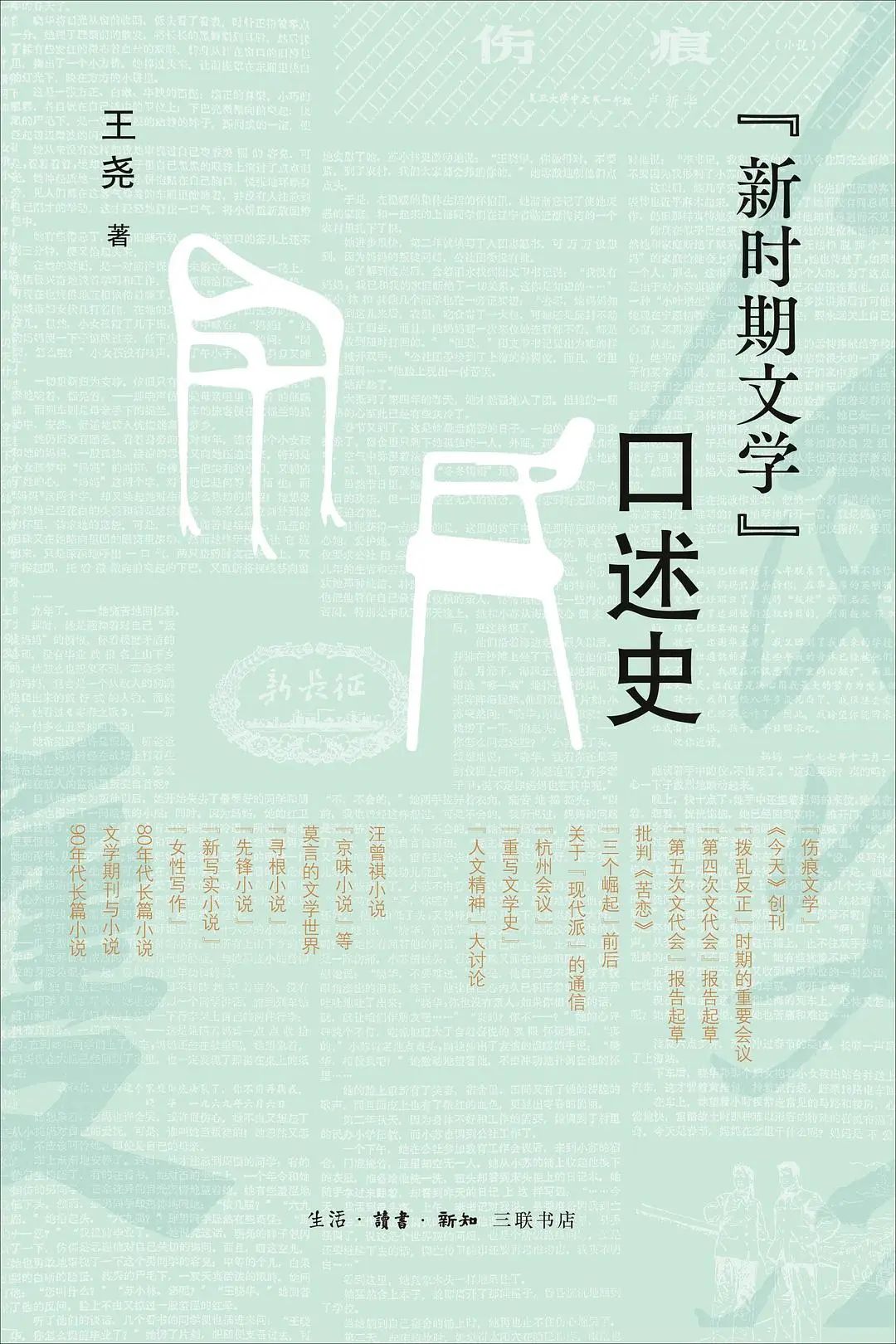

王尧《“新时期文学”口述史》

(生活·读书·新知三联书店2024年8月)

在2024收获文学榜·长篇非虚构榜榜单上名列第一,评委给出的评价是:

《“新时期文学”口述史》创新了口述史理论和方法,不仅提供了一部生动可感、立体对话的文学史,更重要的是开启了当代文学研究与当代文学史书写“声音与叙事”的可能性,有着无可替代的标志性意义,也是近年来非虚构写作的重要收获。作者以“新时期文学”(1980年代至1990年代)为对象,积十年之功,广泛邀请作家、评论家、编辑、学者等,讲述文学文本的生产和亲历的文学史事件;再裁剪串联,连缀注释,口述与文字相融,声音与叙事相伴,历史与现实交错,有效解构了传统文学史的线性叙述方式,重新建构了一个原生态的新时期文学史。其鲜活的史料极大地丰富了传统文学史的肌理,也为以文字材料为研究对象的传统文学史注入了新的活力。(季进)

以下来源:

《扬子江文学评论》

“文学生态史”的开端

——关于王尧《“新时期文学”口述史》

王德威

王尧教授《“新时期文学”口述史》(下文简称《口述史》)的发想始于1990年代末,2002年展开访谈,历经二十年终于大功告成。这本口述史回溯1970年代末到1990年代中文学界的起承转合。从伤痕文学到人文精神大辩论,从“拨乱反正”到“重写文学史”,从“寻根”到“先锋”,新时期文学各种现象及事件无不包括,同时涉及文代会等文艺机构的运作及决策。当然,作家的崛起与实验,作品的写作与出版,期刊专书的编辑与发行,林林总总,构成全书的底色。

有关这些话题的论述及研究前此所在多有,《口述史》的特色何在?如书名所示,这是本“口述”史。口述不同于访问,因为除了话题之外,也牵涉受访者说话的语境和情性的随机表达;而访谈者所扮演的角色不仅在发问、聆听,也能启动一种声气相通的氛围,使得访谈有了一股生动的剧场氛围。王尧显然熟稔也关心许多受访者,也才能召唤出对方言无不尽的意愿。换句话说,一部好的口述史不应该只是有闻必录或自说自话,而是一种基于互信的基础上的(潜在)对话——因此具有伦理意义。

口述史也牵涉声音、叙事文字与时空的碰撞。受访问者以第一人称回顾往事,或还原所谓的真相,或钩沉揭秘,自然传达一种可信度与权威感。但我们都明白,任何回忆总难免有后见之明。时过境迁,当事人的记忆与判断可能有变,更何况客观环境的左右,该说的与不该说的分寸处处都得拿捏。这牵涉到叙事的艺术与技术:如何从记录下的千言万语整理、编写出一套可以刊行的叙事,绝非易事。王尧谈到这本口述史是他与受访者共同完成的工程。从21世纪初访谈开始,到新时代的整编出版,二十年的时间不能算短,有些受访者已经不在,有些对谈资料的语境也已变迁。历史本身的流动成为声音与叙事最后的判准,这使《口述史》的时间感跃然纸上。

《口述史》的关键词还包括“新时期”与“文学”。本书对“新时期”采取较宽松的定义,涵盖1977年后,文艺机构屡次调整思考方向与政策,资深与年轻作家的种种实验与突围,以迄1990年代市场浪潮兴起,“人文精神”得而复失,或是未曾有过的大辩论。这十多年里,中国社会经历翻天覆地的改变,不乏路线之争,但整体而言充满蓄势待发的向往。“新时期”既然名之为“新”,就有反思或批判的对象。新旧之间的龃龉、磨合、或各行其是,构成新时期旺盛的辩证能量。学者日后对这一时期已提出多种不同见解。有的认为是“五四”启蒙精神的去而复返,充满改革开放的可能,有的认为是新自由主义入境的前兆,影响社会主义的未来愿景,有的则认为是革命辩证的又一转折,无所谓新旧之分。总之,“新时期”的命名触动了一个社会的感觉结构,自然让我们联想到20世纪初期的维新精神,或20世纪中期大破大立的开新行动。

新时期必须是“文学”的。这可以分为三个层次探讨。首先,1980年代文学大众传媒形式转变方兴未艾,文学,不论是小说、戏剧,还是诗歌、散文,仍是交流情感、传播讯息的重要平台。用陈思和教授的话说,这是由“共名”到“无名”时代的转折点,种种社团、创作此起彼落,质量俱佳,堪称是“五四”之后中国现代文学史上的另一高峰,自然应该重视。

其次,放宽历史视野,“文学”自传统以来一直与政教机制互动不休,远远超过学院“新文学”的制式定义。晚清到“五四”,延安时期到中华人民共和国建立,文艺总被赋予审美形式以外的功能与意义。在此格局内看新时期文学的崛起以及之后的变化,我们乃知其所谓文学岂止是文类演练或流通,更是一种从感性体验出发的审美“元政治”,与现有体系的辩证,以及对“可感性”的重新分配,在在可见其重要性。[1]诗人芒克回忆他的文学启蒙,“你怎么会对一个社会的变化有看法,你只能说感觉,有感受……人在灾难面前,任何灾难面前,你只能去感受这种东西”[2]。这是最素朴的文学证词,胜过千言万语的论说。

但对王尧和他与谈对象而言,新时期文学还富有更强的前瞻意义。亦即文学以其审美范式,调动感性资源,可以成为介入历史、走向未来的辩证方法。《口述史》中有不少人物回想当年的热情或执着的片段,令人动容,因为他们眼光所及不仅是与过去当下的情境互动,更及于一种信念或感叹,一种对未来可以如此,或不必如此的想象。我们想到左翼批评家阿多诺(Theodor Adorno) 的话:

艺术的观念是位于历史不断变动的时刻点所形成坐标图中:艺术拒绝定义……对艺术的定义总是对其曾经如何的定义;但这样的定义总是被艺术已经如此所制约。而真正的艺术是面对它想要也可能成为的未来开放。[3]

《口述史》所介绍的口述者来自文学场域的四面八方。王尧教授调动组织各种观点与声音。我们熟悉的作家如王安忆、莫言、余华、苏童、阎连科、贾平凹、陈忠实、林白、陈染等都陈述了他们的创作甘苦或不寻常的遭遇。莫言谈及故乡曾经的贫瘠生活,如何触动他的书写欲望,其成名作《透明的红萝卜》更名的始末,还有《酒国》《丰乳肥臀》和《檀香刑》所遭遇的批判和他个人的反响。这应是莫言论写作最生动的记录之一。又如余华谈《现实一种》背后的“现实”秘辛,或苏童谈小说创作前,先将场景或意念画成一幅画的过程,陈染谈《私人生活》如何游走私人领域的可能,都能让读者一开眼界,从而理解“新时期”作家看待虚实、人我、公私领域的方式,早已超越此前时代。

书中对《今天》创刊、以及相关人物发起系列新诗运动所作的访谈,尤其弥足珍贵。1970年代末的混沌中,一群年轻诗人和编者凭着冲劲,在一无所有里催生《今天》。北岛、芒克等以最克难方式制作、印刷、发行诗刊,由此形成志同道合的聚会。他们朗诵、争执、歌哭、演绎了“新时期文学”原初的精神——一个只能名之为”诗”的时代。唐晓渡回忆二十世纪八十年代末一次《幸存者》诗歌朗诵会。“中戏小剧场只能容纳九百九十九人,但来了三千多人,中央电视台,北京电视台的转播车全都进不来,整个会场的气氛让我感到诗歌确实是一种深植于人心深处的力量。” [4]

王尧编纂《口述史》的用心不止于此。他走访当时参与新文学编务的编辑,以及厕身文艺政策的文化人。他理解文学不只是作家的纸上文章而已,也是“编辑室里的故事”,更是文艺机构里你来我往的意识形态角力。换句话说,《口述史》同时处理文学生产的上游与下游、核心与外围,如此形成的复杂网络远远超过教科书式的文学史。其中最精彩的篇章包括《人民文学》《北京文学》等刊物的主编访谈,还有对特定文艺会议和机构的侧写。如《人民文学》崔道怡谈一九七七年张光年策划发表刘心武《班主任》,开启“新时期文学”的先声;丁玲、草明“两个老太太”就文学评奖思想性或艺术性孰轻孰重的对话,在在说明作家的和作品的命运哪里是“纯文艺”的?又如《北京文学》李清泉发表汪曾祺《受戒》、张洁《爱,是不能忘记的》和方之的《内奸》等,显现的不只是文学鉴赏力,也是时势的判断力。

《口述史》也触及新旧时期接轨的关键人物之一——周扬,以及数次会议如第四次(1979)及第五次文代会(1988)报告起草的幕后故事。这将文学作为政教机制的意义拉到另一种制高点。周扬在左翼文艺界呼风唤雨近五十年,大起大落,本身就是传奇,他晚年的立场转折尤其耐人寻味。口述者顾骧、刘锡成等或参与或旁观部分决策过程,作出他们的评价。文艺的“上层建筑”往往在一个关键词、一篇文件大费周章。然而外人眼中的官样文章每每藏有丰富讯息,据此,各种运动、批判过程的复杂可以思过半矣。

作为访问者,王尧编辑采访结果,有时让一位受访者出现在不同话题里,有时让数名受访者讨论同一话题,有时由某一受访者间接评价其他人与事。因为环境的局限,他未必能如愿还原想象中众声喧哗的场面,但他依然做到多层次的对话。跨越时空,台上的菁英作家与台下的专业读者,操盘的领导人物与执行的属下干部,甚至当事人的昨日之我与今日之我都有了现身说法的立场,彼此互动,使得话题陡然有了立体意象。这样的安排对王尧而言是具有民主意识的,“进而改变了文学史写作者在历史叙述中的位置。新的关系可以视为一种对话关系,如何解释作家作品显然已经不是文学史书写作者一个人或几个人的权力”[5]。

《口述史》这类的尝试为当代文学史编纂或写作投射新的目标:文学生态史的研究。近年生态研究崛起, 但焦点多半集中在环境保护及自然资源等话题上,所论从草木山川到污染灾变,的确扩大了文学研究的范畴。然而“生态”一词无须局限为主题式讨论,也同样可以指向更有整合性的文学史观。

法国心理学和哲学学者瓜达西 (Pierre-Félix Guattari)曾为文专论“三种生态学”[6]。 瓜达西认为,生态学不是小众环保话题,而是我们全面思考人与世界关系的新起点。生态关乎自然现象的变迁、社会脉动的张弛,以及主体心灵的消长。生态就是生/态,你我应和生命内外情境的总合样貌。这三种生态学——自然/物质环境的、社会环境的、心理环境的——如果置于文学研究语境,促使我们关心文学主体如何在三者不断衍异交错的关系里,形成言说及行动的位置。又或许我们无须只以西方生态学观念思考文学史。诗可以“兴、观、群、怨”,可以让我们“多识于鸟兽草木之名”;文可以为“声文,形文、情文”,彰显或遮蔽现实,或可以成为一种心史,“痛哭古人,留赠来者”……古老的信念生生不息,历久而弥新。

《混沌互渗》

[法]菲利克斯·加塔利

董树宝译

南京大学出版社

2020

在这样的意义上,《口述史》将经典、大师、运动等指针性话题导向个人的或群体的心理、社会或物质环境层面。《上海文学》的李子云曾经为是否刊登某篇作品而忐忑不安,余华是如此怀念1980年代,“觉得那是一个最好的年代,那么多人那么真诚地要冲破什么;到80年代已经冲破了,起码在人的思维上已经没有禁区了”[7]。而贾平凹写作《废都》前后自认心身经历一次大清洗。口述者的叙事又与整个社会脉动息息相关。什么是“伤痕”? 什么是“现代”?文学的词汇已经投向文本以外的意识及意识形态闳域。而这一切随着时空的变动,扣紧时代甚至生命起伏的周期。这是为什么读到周扬晚年病榻上的奋力一搏,或是获诺奖前的莫言仍愿畅言自己的童年往事,这些都令我们心有戚戚焉。声音与文字,重复与改变,喧嚣与瘖哑,衰老与死亡……“新时期”烟消云散,另一时代形成另一种生命样态。

《口述史》完成不易。王尧教授花费二十年时间钻研其中,用心何尝只是为时代留下记录?他更要对“文学何为”这样的话题再做思考。有感于他的努力,作为读者的我们应该如响斯应,持续《口述史》所开启的声音和叙事的空间,也预想下一个“新时期”的对话。

[1]参见[法]雅克·朗西埃:《文学的政治》,张新木译,南京大学出版社 2014 年版,第 4 页。

[2][4][5][7]王尧:《“新时期文学”口述史》,生活·读书·新知三联书店 2024 年版,第 44 页、54 页、9 页、278 页。

[3]Theodor Adorno,

Aesthetic Theory

, trans. Robert Hullot-Kentor (Minneapolis:University of Minnesota Press, 1997), pp. 2-3.

[6]Pierre-Félix Guattari,"The Three Ecologies," trans. Chris Turner, Material Word,

New Formations

, 8(1989):131-147.

来源:《扬子江文学评论》