阿提卡按:这篇推送是史学大宗师汤因比1959年在牛津大学出版的《希腊精神》最后一章,我的老朋友乔戈博士贡献了中译本,2015年由商务印书馆出版。

1430年,教皇尤金尼乌斯四世的仆从、意大利人文主义大学者、狂热的古物搜集人、卢克莱修《物性论》唯一存世手稿的发现者波焦(

Poggio Bracciolini

)出版了他的文化考古名篇《论命运无常》(

De varietate fortunae

),记述了他在卡皮托山丘清点罗马废墟的“文化苦旅”。波焦的考古游记被爱德华·吉本抄录进他的巨著《罗马帝国衰亡史》以“波焦对15世纪罗马废墟的检视”为题目的终结章。波焦的人文悲情引发了吉本的慨叹:

“这个地点和这个题目给人以议论命运无常的广阔天地,她不论对人还是对人的最伟大的功绩都毫不怜惜,把帝国和城市都一视同仁地埋在同一座坟墓之中。”

罗马的衰亡是巨人的轰然倒塌,令世人惧怕,它的死仍然保有最后一抹崇高的遗容,与之相比,希腊则死得过于卑贱以至令人不齿。尽管有此巨大差异,但终究都是死,在最后的意义上也没什么差异了。

乔戈博士前日来访,赠汤因比书,熬夜看完,不愧是汤因比,必须叹服,书名或可改为“希腊盛衰原因论”,并与法兰西学院孟德斯鸠院长的罗马案例对勘,二人对两大古典秩序坍塌之相反评价让人回味再三。

“古代世界之终结”是国际级人文社科重大课题,历代学人趋之若鹜,激起的心绪自然也是五花八门,或哀伤、或愤懑、或淡漠、或惊惧、或如丧考妣、或幸灾乐祸,汤因比的反应大概可归结为“宿命感”吧,

我向来认为,凡是瞥见命运阴影并和平臣服的人都是与神同行的人,此类人寥若晨星

。

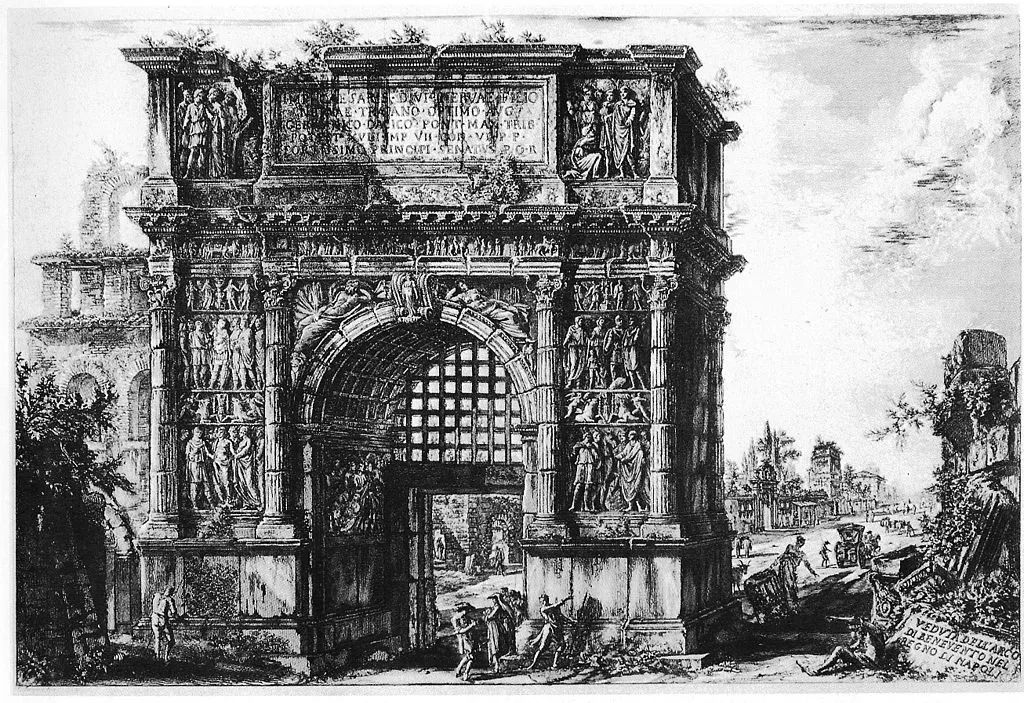

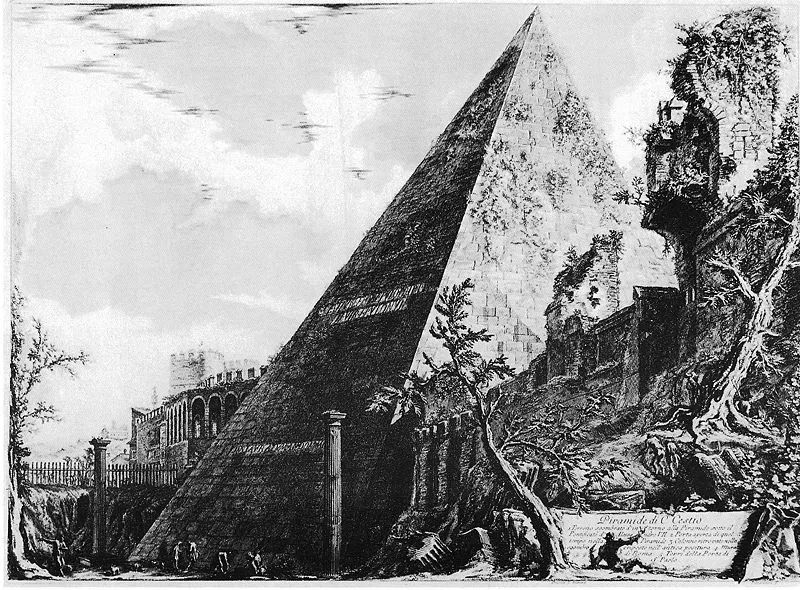

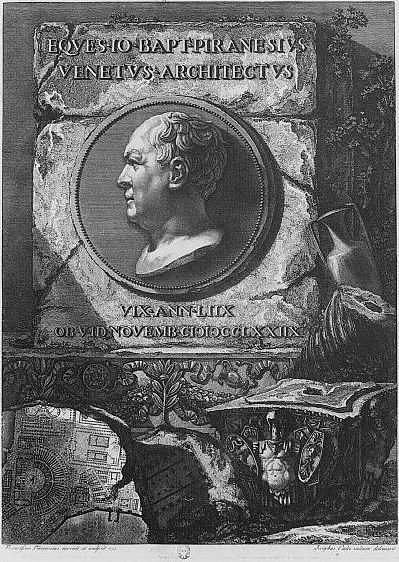

我在文中插入了几幅图片,皆罗马废墟主题,出自乔万尼·皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi,1720-1778)之手,感受一下帝国的遗容吧。(阿克隆河学者)

* * *

希腊精神的瓦解

【英】阿诺德·汤因比

若“死亡”一词可用来描述某种制度的消亡,希腊精神的“死亡”则是一场自杀,而非谋杀。“宗教和蛮族精神的胜利”作为吉本(

Gibbon

)有关罗马帝国衰亡史的主题,并不是要屠杀某位鲜活的受害者,而是要跨过一具死尸。在基督教成为希腊式世界国家的官方宗教之前,在蛮族立足于希腊人此前奠定的基础建立自己的后续国家之前,希腊精神已经死亡。希腊精神之死源自于它没能回应上溯至公元前

5

世纪就已经遭遇的挑战。公元前

6

世纪,当希腊人的经济革命为希腊世界的地方共同体带来了经济上的共存之后,希腊人没能顺应崭新经济环境的需要完成政治统一。失败的报应就是国家与国内爆发的战争,自从公元前

431

年雅典与伯罗奔尼撒大战爆发的

400

年间,这些战争蹂躏了希腊世界,几乎不给它喘息的余地。当奥古斯都最终恢复和平和秩序,随之发生的事情显示,希腊精神已经遭到了致命的伤害。随着希腊精神丧失了发动战争的灾难性力量,曾经被偶像化的城邦也无力挽留自己公民的灵魂。这表明,建立希腊式的世界国家,也无法治愈希腊精神的弊病,它不过是权宜之计。另外,在基督纪元的第

3

世纪,随着陷入混乱状态的希腊世界摧毁了希腊的中间阶层,

【

226

】

希腊文明也随之没落。

希腊精神在混乱时代的瓦解,表现在伊利亚军事政治家随后的政策中——他们曾给希腊式的世界国家带来了新生。戴克里先从容地完成了管理职责从自治市执政官向帝国行政体系的转移过程;而君士坦丁则从容地与基督教会携手,让其取代了希腊中介阶层的位置——奥古斯都帝制下的希腊中间阶层一直协助罗马帝国政府管理希腊世界的事务。伊利亚人思想保守,他们不会选择革命性的行为。他们仅仅是利用那些最经久不衰的事物,在此基础上支撑动荡的社会结构。古老的事物始终以自己的完好无损证明其价值。在希腊中间阶层和行政制度已经崩塌的小亚细亚、叙利亚和埃及,由

3

世纪末之前的伊利亚人修复的希腊式世界国家延续到了基督纪元的

7

世纪。然而在落后的西部行省,希腊式的世界国家已经在

200

年前瓦解,那里的希腊城邦生活方式一直都带有某种异国情调。査士丁尼(

Justinian

)皇帝挥霍了黎范特(

Levant

)共同体中仅存的希腊社会宝贵品质,为的是征服世界国家失去的西部行省;而査士丁尼的继承者们同样挥霍了那些宝贵品质,他们同波斯帝国进行了两场旷日持久、国力耗尽的战争。这些战争为阿拉伯人征服他们打开了方便之门。

在希腊史的最后篇章里,希腊社会试图延续自身的脆弱愿望反映在它们想以基督教的武器对抗基督教的软弱努力上。基督教征服了人们对希腊式世界国家的崇拜,

【

227

】

但这还不是基督教与希腊宗教之间力量较量的结局。因为,对罗马女神和凯撒神的崇拜,作为某种人为的仪式,已经成为服务于政治目的的制度,它让希腊人心灰意冷。在基督纪元

3

世纪,一位新柏拉图主义哲人——科伊勒叙利亚的扬布里柯(

Iamblichus

,约公元

250-325

年)——把公元前

3

世纪的叙利亚斯多亚哲人波赛东尼奥引发的思潮推进到新的层次。波赛东尼奥既要恢复争强好胜的哲学间和睦的关系,也支持复苏某种宗教情感。而扬布里柯则考虑把希腊世界所有现存的非基督宗教和哲学都纳入一个反基督的敌对教会,以此打击基督教,这个计划由两位伊利亚人皇帝落实:伽列里乌斯没有教养的副皇帝马克米西努斯(

MaximinusDaia

,公元

305-313

年在东部掌权)和君士坦丁教养极高的侄子朱利安(公元

361-363

年在位)。

马克米西努斯只控制了东部行省,在君士坦丁给予基督教会官方承认前,他的一些努力尚有优势。而朱利安尽管控制着整个帝国,但在当时,基督教获得官方承认已成事实,他试图摧毁基督教的努力对他非常不利。意味深长的是,两人的努力都同样失败了。扬布里柯曾指出基督教会的两股力量源泉——它的普世性和组织,从理论上讲,打击基督教要从它的基础着手,但这也就承认了基督教对于希腊精神的优势所在,它会要求希腊精神反对自己的传统特征。希腊宗教的精神延续着完整的多神论,尽管最终在表面上强加了某种崇拜凯撒的统一形式,但它依然保持着所有的宽容,即便它偶尔有冲动,想通过迫害强行统一宗教——比如在雅典

-

伯罗奔尼撒大战时期的雅典与安条克四世执政时期的塞琉古王朝。

【

228

】

在基督纪元

4

世纪,受过哲学教育的希腊人可能不会喜欢基督教,还会担忧它的盛行,但如果要让他担任某种人为的敌对教会高层的某种伪主教(

pseudo-bishop

)角色,他也不会赞成。希腊人唯一全身心投入的宗教是他们对集中的人类力量——以偶像化城邦的形式——的崇拜。自从公元前

5

世纪以来,其余的希腊宗教已丧失了自己的吸引力,到基督纪元

3

世纪,它们衰败的势头一日千里。到扬布里柯的时代,向德尔菲问询的古老德行和希腊世界的其他传统神谕所都已废弃。公元

396

年,人们最后一次庆祝了奥林匹亚节。朱利安皇帝因为痴迷的虔诚,成了自己支持者们的笑柄,对于朱利安皇帝而言,这比基督徒咒骂他为叛教者更为致命。

朱利安建立的敌对教会随他一起消亡。当君士坦丁宽容一切宗教的政治制度——由朱利安的继承者们重建——被狂热的西班牙基督教皇帝狄奥多西(

Theodosius

)废除,狄奥多西为了支持激进的政策,用帝国政府的力量铲除世界国家境内所有残存的非基督宗教。希腊人的反抗也无能为力。虽然希腊世界西半区人口中基督徒的比例仍然较低,艾古鲁斯(

Eugenius

)在公元

392-394

年的武装起义还是轻而易举地被狄奥多西镇压。罗马元老叙马库斯(

QuintusAurelius Symmachus

)和平地抗议这种以世俗手段镇压传统宗教制度的做法,也被狄奥多西严厉地压制了。在有关于圣安布鲁斯(

SanitAmbrose

)的公共辩论中,

【

229

】

叙马库斯发布了一份永世难忘的宣言,其中,他比扬布里柯更为忠实地表达了希腊精神的灵魂。叙马库斯写道,“通往伟大宇宙之神秘内核的道路,必定不只一条”。时至当时,基督教精神中偏执和不宽容的犹太气质遭受的质疑,依然没有得到回应。倘若,叙马库斯当时的希腊精神还有生命力,迫害对希腊精神产生的激励,就该像帝制时代的基督教和安条克四世执政下的犹太教受到的激励一样。可是,当希腊社会面对相同的考验时,它萎缩成一群忠诚而古怪的信徒,他们把一些崇高而富有象征的意义融入到最为空洞和蒙昧的非基督宗教习俗中。

公

元

529

年,査士丁尼皇帝关闭了雅典的四所学园,那里在过去

1000

年的黄金时期里传播着希腊哲学四种主要学派的学说。有七位传授者因为不愿被迫放弃自己的希腊宗教而遭解雇。他们寻求并得到了波斯皇帝霍鲁斯一世(

Khusraw

Ⅰ)皇宫的庇护。然而,在长期去除希腊化的伊拉克,他们很快就对新近基督教化的故土生出了思乡病。霍鲁斯并没有厌烦他们的思乡病,反而彬彬有礼地把他与罗马帝国政府商议的约定写入和平协议:应当允许七位希腊避难者回家,并且授予终身豁免的特权,不必强迫改信基督教。

这七位传授者是基督教的罗马政府最后监督的希腊人。但

350

年后,对奥林匹斯神的崇拜,又开始在离雅典不远的、隔绝的泰纳伦(

Taenarum

)半岛蔓延:伯罗奔尼撒南部三个“尖岔”居中的一个。

【

230

】

在那里,斯巴达此前某些“附庸国”的乡村后裔从未听到过色诺芬尼(

Xenophanes

)和欧里庇得斯对奥林匹斯神不当行为的指谪,也从未听说过狄奥多西和査士丁尼反对非基督宗教信仰的刑法。査士丁尼死后不久,这些乡村后裔的堡垒就同基督教王国断绝了联系,因为从遥远的普里皮亚特河(

Pripet

)沼泽来了一批异教的斯拉夫人,涌入伯罗奔尼撒。当时,随着马其顿的人口在后亚历山大时代锐减,伊利亚(

Illyricum

)的人口也因为

300

年的军事活动而急剧减少。斯拉夫蛮族大移民的浪潮冲击了东南欧空旷的乡村,直至抵达海岸及其附近一些修筑了防御工事的城墙外。基督纪元

6

世纪末的人口剧变,既体现在今天保加利亚和南斯拉夫人讲的斯拉夫语中,也体现在如今罗马尼亚和希腊无数个斯拉夫语地名中。然而,基督纪元

9

世纪,居住在伯罗奔尼撒的那些异教的斯拉夫人,被一个复兴的希腊式基督教罗马帝国征服;这些在泰纳伦(

Taenarum

)半岛的奥林匹斯神的希腊异教信徒被人发现,他们的希腊宗教被身为基督徒的希腊征服者镇压。

当时,“希腊人”一词的含义已经在讲希腊语的基督徒口中发生了改变。希腊人在繁盛时期,把人类划分为“希腊人”(意思是“文明人”)与“蛮族”。而讲希腊语的罗马人则把人类划分为“罗马人”(意思是他们自己)与“希腊人”(当时意思是异教徒)。而随着基督教胜利的结局,历史名称的涵义又回到了原点。一个词曾表示光明之子,如今却表示坐在冥冥黑暗之中的人们。

【

231

】

事实上,“希腊人”一词已经染上了此前曾附着于“蛮族”一词的气息。运用希腊语的这种急剧变化表明,尽管人们还继续以希腊语作为自己的母语,但他们已经不再是希腊人。

希腊的基督教世界通过一些领域的激进革新,同希腊精神的传统脱离了关系。圣经取代了荷马史诗,作为希腊语读者阅读的著作。希腊诗歌的节奏中,重读的韵律替代了量化的韵律。基督徒以希腊语创作的仪式和祷告的诗歌,在公元

7

世纪重新模仿了叙利亚的基督教格式。基督徒的希腊文世俗诗歌吸收了被视为“城市”韵文的重读韵律——大概源自于君士坦丁堡(

Constantinople

)。对于希腊语的基督徒而言,那独一无二之城不再是希腊化的罗马、亚历山大城或雅典;而是君士坦丁建立的城市,它从一开始就属于基督徒。希腊建筑的风格——长方形的大厅有三角形墙面的屋顶和一条外廊——在公元

6

世纪被拜占庭的风格取代:一个正方形的大厅顶着圆形屋顶,内部还掩藏着圆柱。这种新的风格如此强烈地与过去的风格形成反差。希腊神庙表现出一种外向的精神姿态,而拜占庭教堂则是内向的。甚至那些希腊的山峦也失去了自己著名的希腊名字。位于欧洲大陆的很多山峦都被迁入的斯拉夫蛮族以他们的斯拉夫语重新命名。在那些避开了斯拉夫人入侵的海岛上,著名的山峰是以先知伊利亚(

Elijah

)的名字命名的。这位以色列英雄升入天国的传说不会令基督徒的想象陌生,但他们遗忘了希腊英雄赫拉克勒斯从奥塔峰(

MountOeta

)上下来的传说故事。

基督教取代了希腊精神,但它不会,也不能否定希腊文化的要素,因为基督教此前为了进一步实现自己改变希腊世界信仰的原初目的,曾将其作为工具。

【

232

】

基督教会的经文、祷告文和神学文献都是用希腊语和拉丁语写作的。教会的教义以希腊哲学的术语阐发。后者浸润和融合着前基督教时代的希腊文学品质——东方的希腊语和西方的拉丁语,充当了文学风格的代表与形而上学推理的典范。基督教会所支持的希腊文学数量和种类,实际上大大超过了仅从实用目的出发的最低要求。基督教会对希腊文学传统的大度欣赏和保护的确值得称赞,但也能引出困境,因为,就像埃及掌管繁育的奥西利斯神(

Osiris

)被杀害肢解的尸体一样,希腊精神的碎片(

disjecta membra

)在自己体内潜伏着生命的火花,在蛰伏了数个世纪之后,定会重新绽出火焰。因此,基督教会无意间成为非基督教甚至反基督教观念和理想的传播者,而这些观念和理想有时会重新引起其基督教承接者们的惊愕。

东方民族在公元前

3

、

2

世纪起义反抗马其顿的统治,并且在公元前最后一个世纪被罗马军队再次征服,他们的第二次复兴运动史说明了基督教中埋藏的希腊活力要素。基督纪元

5

世纪,东方人的反攻重新开始,它不再采用抵抗希腊世俗力量的武装形式。这一次的战斗发生在基督教会的内部,运用的是神学和语言的武器。叙利亚语、埃及语和亚美尼亚语的基督徒此时开始接受有关于基督三位一体第二位格本质的不同学说,

【

233

】

并且采用自己的民族语言取代希腊语,作为他们基督教祷告文和文学的载体。通过这些举措,叙利亚语、埃及语和亚美尼亚语的基督徒确立了自身,并对抗希腊语和拉丁语的基督徒。在第二场以文化为武器的战斗中,东方民族胜利了。在基督纪元

7

世纪,罗马帝国横跨多瑙河的行省被穆斯林阿拉伯人军事占领前,在陶洛斯(

Taurus

)山脉东南部,希腊语和基督教神学学说的希腊“正统”版本已经被驱除出农村,局限在一些城邦的城墙之内——安提沃克(

Antioch

)、耶路撒冷和亚历山大城。然而,在东方民族抵抗希腊语和“帝国”教会希腊语领导层的同时,他们也没有拒斥希腊思想。东方民族不仅翻译了基督教父的希腊原著,还把希腊哲人以及那些为基督神学家提供过思想工具的科学研究者的希腊原著翻译成自己的语言。在此基础上,希腊思想通过基督一性派(

Monophysite

)教会在罗马帝国的东方臣民中传播;通过聂斯脱利派(

Nestorian

)教会在波斯帝国的臣民中传播。当上述两个帝国都被穆斯林阿拉伯人征服,皈依了征服者那种新式犹太教的东方基督徒,为伊斯兰教提供了自己的神学——它源自与基督教神学相同的希腊资源。以前曾被译为叙利亚文的希腊哲学和科学著作,此刻被译为阿拉伯文。当西方基督教世界已经脱离了希腊思想魅力的松散形式并且开始自主思考的时候,伊斯兰世界一直还把柏拉图、亚里士多德、希波克拉底和盖伦(

Galen

)奉为泰斗。

因此,随着三种曾属于希腊文明范围内的新文明——拜占庭基督教、西方基督教和伊斯兰教——兴起,

【

234

】

它们共同证明自己通过基督教和伊斯兰教渠道获得了希腊的启发。事实上,这三种文明可以一起归为“希腊风格的”(

Hellenistic

)和“犹太教风格的”(

Judaic

)文明。

一种“希腊风格的”文明或许会被爆发的希腊精神超越,后者就埋藏在基督教和伊斯兰教的外表下,尚未灭绝。目前,西方的基督教世界依然感受到一股不寻常的爆发力的影响——众所周知的文艺复兴,它在大约

600

年前的意大利兴起,从那里开始,首先蔓延到西方基督教世界的其余地区,随后又蔓延到世界的其他地方,成为近代世界范围内“西方化”进程的结果。

17

世纪末以前,重新发掘的希腊文化在艺术和科学领域产生的影响,已经被西方思想家们消化和超越。而在政治领域,将区域性国家偶像化的希腊式崇拜也在复兴,今天它成了西方以及迅速西方化的世界的主导宗教。对此,基督教、伊斯兰教和其他精深的宗教也几乎不作太多掩饰。希腊世界悲剧的历史表明,希腊的偶像崇拜形式是希腊精神的一个幽灵,而我们正把它藏匿在自己的危机之下。现代世界若要避免遭遇其希腊祖先的命运,就必须义无反顾地驱除这个恶灵。

* * *

〓 对古代废墟深度痴迷的皮拉内西自画像

文 | 汤因比

中译 | 乔戈

图文编辑 | Styx Watcher

Finis

漫漫冬夜,阿提卡乡野蛰居的日子,草草写下这些笔记,是为“阿提卡之夜”。

Aulus Gellius,

Noctes

Atticae

,Praef, 4