弗里达 ·卡罗

弗里达 ·卡罗

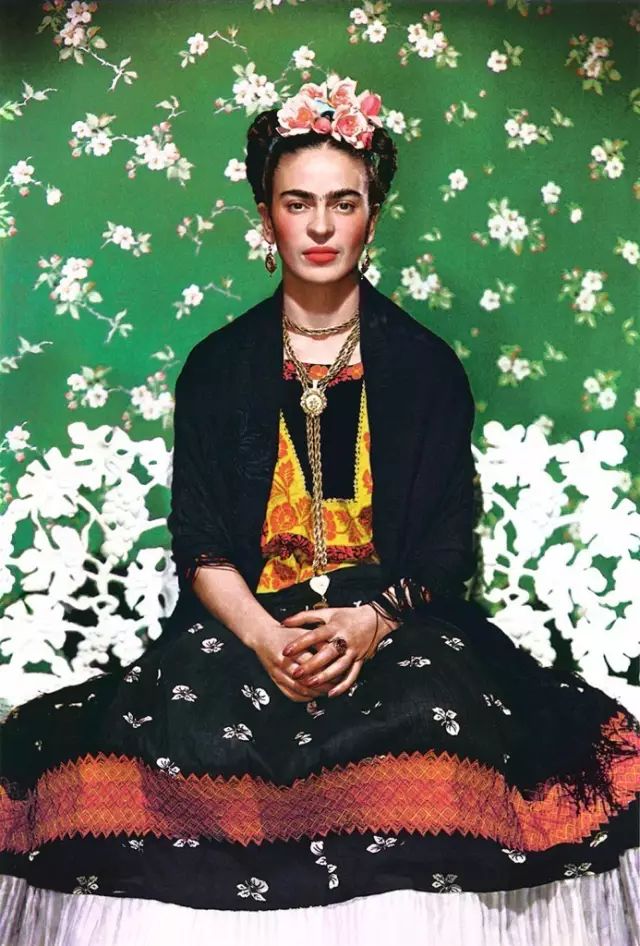

1939年卢浮宫博物馆的收藏邀请,弗里达前往巴黎,并登上VOGUE杂志巴黎版封面。意大利VOGUE杂志也曾报道过,哪里能买到她那样的裙子和首饰。

她就是弗里达·卡罗(Frida Kahlo, 1907-1954),常常被人称为毫不费力的时尚先锋、社会主义者的先驱。

1907年出生,47岁时离世,短暂波澜的一生,只能用传奇来概括。更重要的是,她是一名20世纪超现实主义画家,作品超过三分之二为自画像。在当时,毕加索都曾经宴请过她。

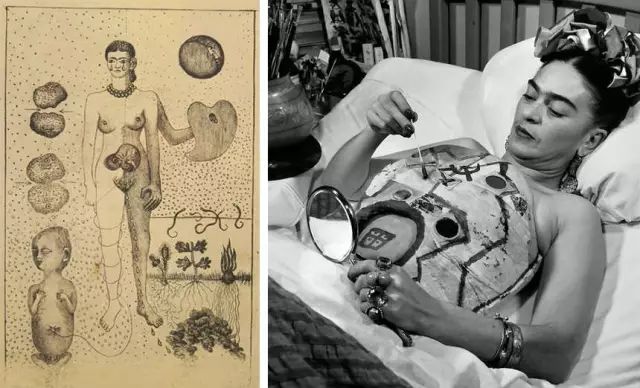

你会在她的石膏紧身衣上发现“红色的锤子、镰刀”,这可能与她伟大的艺术关系不太大,但与她传奇的一生却有关。

1954年,弗里达与痛苦告别、与画笔告别,静默离开。他的丈夫迭戈(Diego )将她的服装、配饰等私人物品封藏,300多件遗物定格在时光里,并在50多年后才被人发现。

翻看昔日衣物,从色彩与纹饰入手,你会发现这是一个何等明艳的女子,幽蓝色上衣搭配红底色的特旺特佩克风长裙,若她裙角飞扬时,是怎样多彩又多姿。

绿丝长裙,何等勃勃生机,又与光相伴,如此明丽。当然,这背后,亦是阴影!

生前穿过的流苏靴,鞋跟做了特殊的处理,以便平衡小儿麻痹所带来双腿不整的事实。

下身红裙,上身是石膏装,手绘图案,共产主义标识,18岁那次车祸后,她便与痛苦相伴,石膏的禁锢是常态。

1953年,她失去了一条腿,假肢,红丝带,中国凤凰绣花鞋,以及走路时清脆的铃铛。

对于这些悲伤或是阴影,你看不出太多暗色调,她如实呈现,以我命格。人生苦难风雨吹打来,我依旧明丽多姿,这是我定义的“弗里达”。

▲1945年完成的自画像《Self-Portrait with Small Monkey》正在展出 © Scott Keeler

▲1945年完成的自画像《Self-Portrait with Small Monkey》正在展出 © Scott Keeler

她的身上有太多比喻句,“她是只飞翔的小鸟,在黑夜中能抓住光芒。

她与他的结合,在外人看来,不过是大象与鸽子的胡闹剧。

她翩翩如蝴蝶,短暂生活在禁锢身体的石膏内。

但于她而言,她便是她,不是小鸟、鸽子或其他,就像她的画一样,从不是别人谎称的梦境,而是她一个个真实的想法。

▲1939年弗里达展示了墨西哥裙子的三元素:花朵头巾,方形上衣,长裙

第一眼,看到弗里达,你总会被一字浓眉所吸引,如两柄短剑,英气逼人。

电影《弗里达》开篇,姐姐的婚礼前,全家人合影,她以一身西装帅气亮相,左手叉腰,以一个男人的姿态定格在画面中。这种英气并非只是外形或是着装,更多是对于生活的勇气,以及日后她与伤痛的长久、非和平相处。

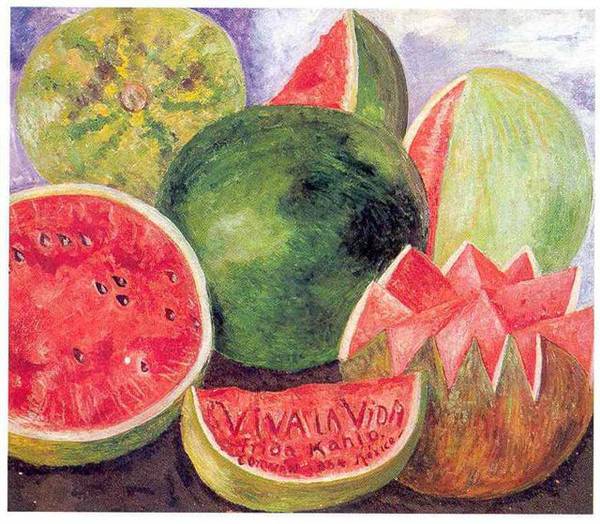

她的画作围绕生命的思考展开,这份思考来源于生命的伤痛、流产与未完的生子梦、状况百出的爱情、蓬勃生长但易逝去的花朵。

▲弗里达和里韦拉的家(蓝房子),如今的弗里达·卡罗博物馆

▲弗里达和里韦拉的家(蓝房子),如今的弗里达·卡罗博物馆

她的痛苦是天生的,小儿麻痹症,右腿比左腿瘦弱,因此她常常穿起特旺特佩克风长裙,掩饰身体的残缺,如此穿衣风格的背后不知是否有颗自卑的种子在发芽。

但真正痛苦的开端,是17岁那年的一场车祸。

1925年9月17日,墨西哥独立节,弗里达和亚历杭德罗一起坐上了一辆巴士,途中与有轨电车相撞,亚历杭德罗清楚地记得当时的场景:

有轨电车的两节车厢慢慢地向巴士靠近,撞上了车的中部。电车慢慢地推着巴士移动。非常奇怪的是,巴士好像变得很有弹性,虽然不断地发生弯折,但是坚持了一段时间一直没有折断。这辆车的两侧都装有靠背座椅。

我记得,那个时候,我的膝盖和坐在我对面人的膝盖挨在一起;我坐在弗里达旁边。当巴士已经变形到极限的时候,爆裂成了无数的碎片,电车仍然往前开着,碾过了很多的乘客……

电影中那个金灿灿的场景,与她一同经历车祸的还有一位粉刷匠,恰巧带了一盒金箔。车祸发生时,金箔翩飞,在撞击和震荡后,她静静躺着,如同一座雕塑,身体是少女的青春洋溢,洒落的金箔正象征着青春的珍贵,但与之相伴的是血,是伤痛,是插入身体的铁管,是撕裂与破碎,两者相比,才有了那种悲壮的美。

痛苦开场了,车祸让她的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎。金属扶手穿进她的腹部,直穿透她的阴部。此后她经历了无数次手术,后期更是疼痛难忍,不得不依靠药物来维持平静。

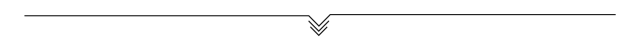

▲左图:1932年的画作《堕胎》,表现了卡罗自车祸后失去了生育能力。右图:1951年,卡罗装饰她的一件石膏紧身衣。

▲左图:1932年的画作《堕胎》,表现了卡罗自车祸后失去了生育能力。右图:1951年,卡罗装饰她的一件石膏紧身衣。

有很多评论谈论她的超现实主义,或是其他艺术手法,但都属于过度解读,弗里达从不承认这种说法,“人们说我是超现实主义者,可我不是。我从来不画梦境,只画自己的现实。“

她只忠于现实,她就是她,不加掩饰,她的画就是痛苦本事,不遮掩,她从不将痛苦转化成其他信息,传递给你。

所以,每次看到弗里达画的时候,总有一种冷感,她用最直接的画面表现痛苦,与你产生的共鸣是没有隔阂的。

1944年,轮椅与钢架禁锢的弗里达画下了这幅《折断的圆柱》,脊椎被钢柱完全代替,身上扎满了钉子,仿佛肉身撕裂后又被重组,我们难以经历的,却是弗里达正在经历的。

车祸后的她躺在床上,依靠画架与床顶的长镜子,观察镜子中的自己,完成最初的那些自画像了。自画像的背景中,我们常常能看到蓬勃生长的热带植物,她觉得花朵虽然艳丽,却易凋零,她需要用画笔记录下盛放的样子,这或许是她唯一的自喻。

她化身奔跑的小鹿,在猎人的围捕中频频中箭,痛点不止一个,遍布全身。

她藏身在美洲宽大的绿叶中,黑猫目光凶狠,警觉所有入侵,猴子眼神温柔,似在守候,而自画像中的弗里达平静柔和,望向远方。墨西哥文化中,猴子与猫是欲望的象征,她的自话自说似乎告诫那些生命中的痛苦,别夺取我对生活那浓烈的爱,我依旧有欲望,蓬勃长绿。

“我生命中遭遇过两次巨大的灾难。一次是被车撞了,另一次是遇见我的丈夫。”

15岁时弗里达便已遇见了36岁因壁画闻名于世的迭戈,一个痛苦的陷阱。“自从我与你坠入爱河,万物都发生了变化,一切充满了美好……爱情就像一阵奇异的芬芳,又如海浪和雨水。你知道吗,你就像我的天空,不时落下雨滴,而我是大地,接受你所有的馈赠。”

15岁时她也同时遇见了他的丑陋,他膨胀的情欲,他总是与他的女模特有着扯不清的关系,他总有着各种借口掩饰自己的滥情,“在俄国,每个人像兔子一样做爱。”

但她的爱从不理性,由崇拜开始,而后是依恋,纠葛漫长。

28岁的弗里达和迭戈最终结婚,他们被形象地称为“大象与鸽子”——迭戈又胖又大,而弗里达娇小瘦弱,如一只飞翔的白鸽。

但他们的契合只在艺术,而非感情。在我所读到的关于弗里达的评价中,唯有迭戈的评价是最准确的,他在信中对朋友说:“她的画尖刻而温柔,硬如钢铁,却精致美好如蝶翼;可爱如甜美的微笑,却深刻和残酷的如同苦难的人生。”

但他无法真实于一个女人,但忠贞于她是重要的,这是她新的痛苦来源。另一方面,她也试图完成当年的诺言,为迭戈生一个孩子,却一再流产,她所渴望的,终变成无法遗憾的痛。

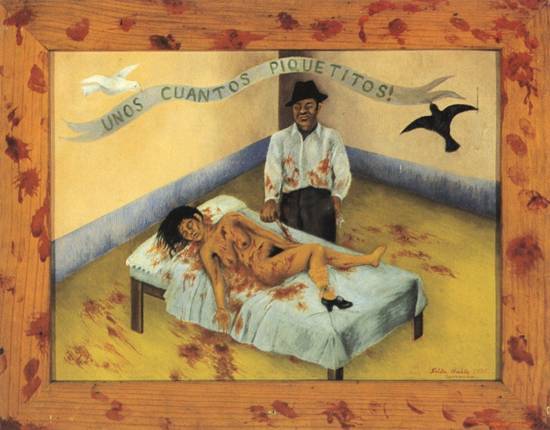

得知迭戈与自己的妹妹有染后,她画了这幅《刺杀吧》。

一个女人倒在血泊里,旁边站着一个男人,表情冷漠。灵感来源于一则报纸新闻,一个男人杀死了他的妻子,20多刀,当警察问起他,他却说,这不过都是些小伤口。

他的每一次挥刀都是背叛、都是巨大的撞击,但于他而言,却是没所谓的小伤口,亦如迭戈与她对情感的态度。

这幅自画像终于有了情绪,不再平静,眼泪顺势而落,但她脑海中依然是迭戈,无论她怎样英气,或是男人性情,她依旧是个女人,有着天生的依赖。

无论她在纽约如何成功(如登上《vogue》杂志封面),赞誉与名利如何接踵而至,她依旧深陷其中。

最终,她搬出了他们的住所,被迫学会了没有他的独立自主,1939年,两人离婚。

仅仅一年之后,他们又复合。

这是饥饿与食欲的结合,弗里达这样说,但此时的弗里达不再是那个独自痛苦的白鸽,而是以同样的玩乐态度对待二人感情,她凭借自身魅力去征服那些她喜欢或喜欢她的人,雕塑家诺古奇、苏联的政治人物托洛茨基,以及与女画家欧姬芙、女影星多勒丝•德•瑞奥之间的同性恋情。

这幅画是弗里达在1937年送给托洛茨基的生日礼物。

托洛茨基将这幅画挂在自己的客厅墙壁上直到被暗杀,心脏形状的调色盘似乎在诉说她浓烈的,源自生命的爱,如此赤裸。

生命的最后,弗里达的身体已经非常差,痛苦难耐,不得不使用大剂量的麻醉剂,甚至会将三次剂量的杜冷丁注入一个大注射器,然后再加入各种不同的麻醉剂。

背部结满了痂与手术的伤疤,别人帮她注射时,已找不到可以注射的地方,这时的弗里达总会烦躁地大喊:“摸一摸,找一块软一点的地方,打进去!”

▲ 2002年高分电影《弗里达》剧照

▲ 2002年高分电影《弗里达》剧照

夏季,墨西哥的雨骤然而落,她要求将床搬到过道上,她静静观赏雨打绿叶,风中摇晃的枝条,还有雨落在屋顶,声音清脆,而后顺着屋檐,成为一道水帘。

她想多看一眼花草树木,她还有很多留恋。

I hope the end is joyful-

and I hope never to return.”

我愿结局永是欢愉,也愿我不再归来!

这是她写在日记中的最后一句话。

画完最后一幅静物,她带着难得的平静离开,留下一首高昂的歌。

1954 年 7 月 13 日,星期二,弗里达因病逝世。

【国际展讯】

弗里达·卡罗特展 Frida Kahlo at The Dali

展期至 2017年4月17日

本次展览展出了她的60多件作品,

包括15幅油画、7幅素描和约40张摄影作品。

美国 佛罗里达州 圣彼得斯堡

萨尔瓦多·达利博物馆 Salvador Dalí Museum

文 _ seven.c nnl | 图片部分来自网络

以上内容来自外滩新媒体旗下分类媒体「靠谱」

转载需授权并注明出处,微信号:kaopumusicreview

- THE END -

长按下图二维码关注"外滩TheBund(the-bund)"