现

实主义理论认为,当政治因素影响未来发生冲突的可能性时,它们就会影响到经济关系。

因为国家会考虑到经济行为带来的安全隐患,企业也会仔细衡量未来冲突扰乱经济活动的可能性。

总的来说,这类理论视角假设“政治优先”:

政治紧张的加剧时,政府会出台致力于减少经济依存的政策、企业也倾向于更换其贸易和合作伙伴。

两国之间的政治紧张会使得经济往来呈降趋势、并促进它们与第三国的经济关联。

自由主义理论认为,经济依存有利于抑制国际冲突的可能性并创造“商业和平”,因为企业会为了商业利益而游说国家避免参与冲突,并当两国之间经济联系紧密时,他们会有更多战争以外的政策工具来表达对对方的不满。

不同

版本的“商业和平论”都立在政治冲突会损害经济联系这一假设之上。

总的来说,这类理论视角假设“经济优先”:

政治紧张的加剧会冲击经济关系,进而促使商业人士游说其政府,从带来政治关系的改善。

传统的现实主义和自由主义观点都将经济和安全联系在一起,这是基于一种过时的对国家-社会关系的理解。如今,国家在选择如何回应市场压力和利益集团的要求方面具有一定程度的自主权,而全球经济的发展也限制了国家

控制贸易和投资流向的能力。

我们因此提出一种修正版本的自由主义假设。

当出口商确立了对某一特定市场的出口后,针对这一市场的信息和建立的分发、销售和服务网络就成为了沉没成本,因而他们不会轻易改变他们的贸易模式。行业内贸易和外国直接投资(FDI)的增加更加强化了企业在特定市场中的固定资产并提高了他们转移资产的成本。因此,即便此后政治氛围变得较为紧张,厂商也不会轻易切断与原市场的联系。类似地,消费者在购买决策方面也存在着沉没成本:当他们建立起了对特定品牌的忠诚度之后,便不太会愿意因为

政治紧张而抵制这些产品;此外即便他们认同抵制所蕴含的政治信息,由于集体行动困境,国家层面的抵制也很难成型。此外,由于全球贸易的增长,那些已经深度融入区域生产网络的厂商很难轻易地找到替代供应商,而消费者也不太容易分辨产品的国家来源,因为很多领先的美国、欧洲和日本品牌的产品通常是在全球生产的,很多品牌还会将自己包装得更具有本地色彩。

因此,我们的假设认为政治和经济之间是分离的:

政治紧张对于市场活动不会产生显著影响,政府不太会出于政治理由直接介入经济,而市场中的行动者也不会迅速地改变贸易和投资模式以应对恶化的政治关系。

这显然与现实主义理论不符,但也同样削弱了自由主义理论提出的“商业和平”机制。

经济纽带仍然可能促进和平,但并非以促进游说或传递信号的方式,而是作为政治紧张的减震器。

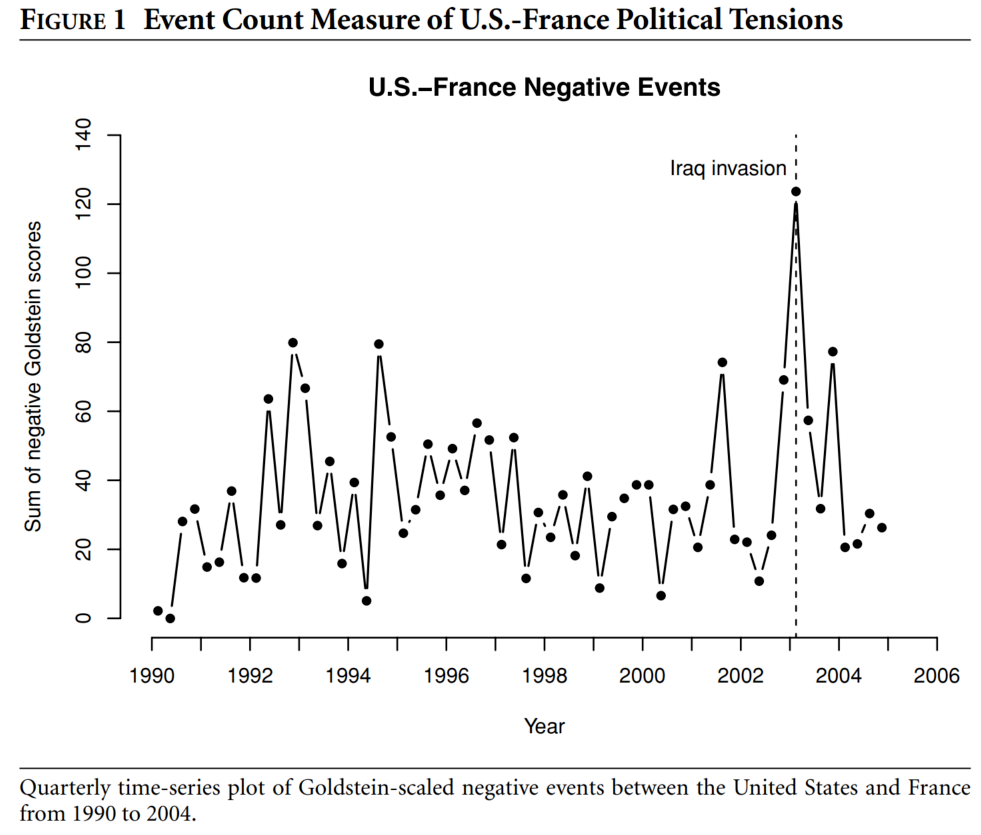

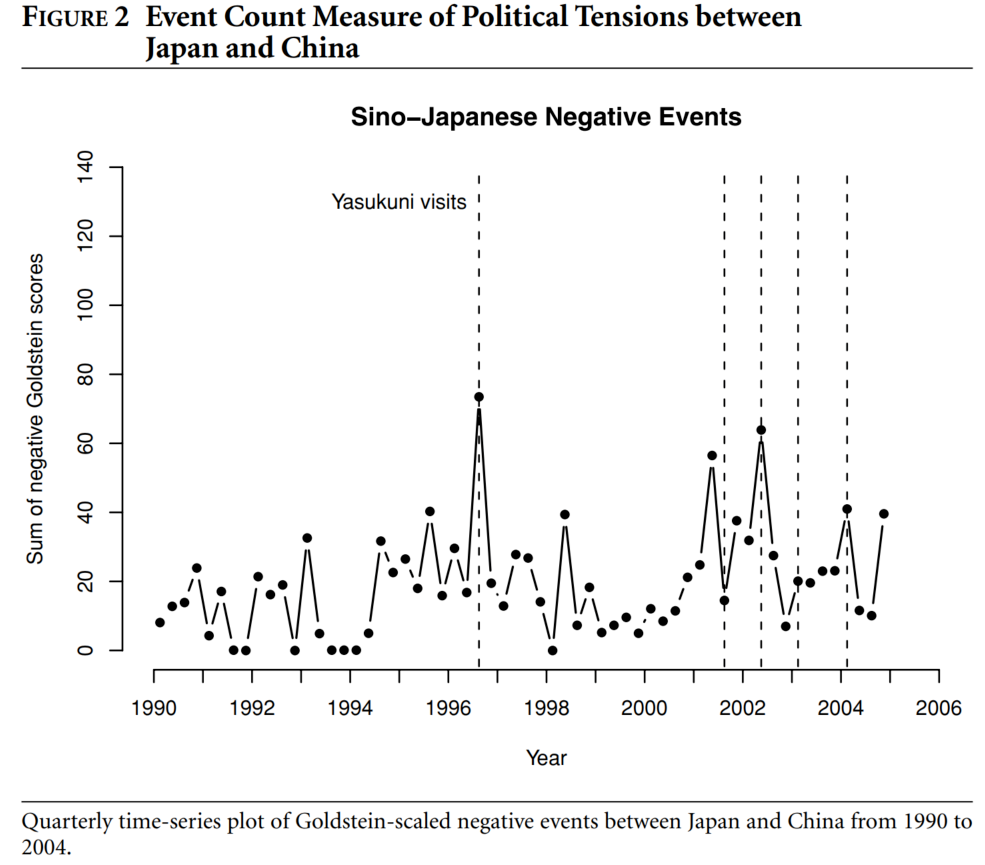

我们对1990-2004年间美国、日本两国同其贸易伙伴的经济往来和政治紧张进行了回归分析。

我们使用了贸易引力模型来预测两国之间基准贸易水平的期望值,并加入了地理环境、贸易协定、同盟关系、共同语言、汇率和双边投资协定等作为控制变量。

在测量自变量方面,我们使用了King-Lowe事件数据集,这一数据集涵盖并标记了1990-2004年间的各类外交事件。

基于这一数据集,我们测量了两国之间每一季度发生的政治紧张的严重性以及较为严重的紧张事件发生的比例。

使用上述面板数据,我们分别控制了时间固定效应和国家固定效应,以排除特定时期内广泛的经济冲击的影响和国家长期特征造成的影响。

结果显示对于美国及其贸易伙伴而言,负面事件和经济往来之间没有显著关系;

而对于日本及其贸易伙伴而言,政治紧张甚至伴随着出口和FDI的增加(由于我们在模型中考虑到了事件影响的滞后效应,这种关联并不意味着出口或FDI的增加造成了政治紧张)。

为了更充分地理解这种惊人的现象,我们进一步考察了两对案例:

美法关系和中日关系。

两者都是在有着深度经济联系的国家之间发生政治紧张的当代案例,前者发生在同盟国家之间、而后者发生在区域竞争对手之间。

这更有利于我们进行比较。

在2002秋季策划入侵伊拉克一事上,美国和法国之间产生了严重的分歧;

到2003年3月法国在联合国公开反对美国发动战争的决定时,政治紧张达到了顶点:

在法国的民意调查中,对美国持正面看法的比例从63%下降到了31%,在美国也只有34%的美国人对法国抱有好感。

许多评论家和商业团体预期这种政治紧张会影响到两国经济往来:

在两国都出现了大量的抵制运动,布什政府将法国公司从重建伊拉克中排除出去,而美国公司也开始对反美情绪做出应对。

然而,从宏观层面来看,美国和法国的贸易投资往来水平都在稳步增长,这种增长速率和美国同其他欧洲国家之间的旗鼓相当。

回归分析显示,在控制了国别、时间和GDP、汇率等基本变量后,在伊拉克问题上的紧张关系对于两者的贸易投资往来并没有显著影响。

在具体行业和品牌方面,美国主要从法国进口的蓝纹芝士、香槟、红酒、皮包、香水等行业都没有受损,而法国消费者也没有显著放弃可口可乐、百事、麦当劳和耐克这些品牌而转向阿迪达斯、吉百利、怡泉和雀巢等欧洲同类品牌。

换言之,美法经济关系在这一时期仍然保持正常。

在2001-2006年间,时任日本首相小泉纯一郎公开表示每年都会拜访靖国神社,这导致了中日关系的空前恶化。中国城市居民中表示厌恶日本的比例从2000年的46%上升到了2005年的59%,而日本人中感到与中国并不亲近的比例也从2000年的47%上升到58%。针对每次靖国神社拜访,中国政府都会发出谴责,并且2001年后从未在正式峰会上会见过小泉。鉴于这种紧张形势,中日媒体和中国政府警告称双边经济关系可能受到严重损害。中国的消费者和商人似乎都对日本企业表现出不欢迎的态度;在一项针对日本百强企业的调查中,51家都担心中日紧张会损害他们在中国的商业利益;一些日本商业领袖也致力于游说小泉停止拜访靖国神社。

然而,实际上这一时期中日之间的经济关系依然在稳步增长。

在2004年,中国取代美国成为日本的第一大贸易伙伴。

统计分析表明,日本对中国的出口比基于标准变量预测的贸易值要更高。

基于上述的回归模型,我们分别探究了小泉政权本身和小泉数次拜访靖国神社的行为所造成的影响。

然而,这两者都没有对日本对华出口额造成显著影响。

同样,在日本对华的出口产品方面,包括汽车、啤酒和相机在内的惹人注目的行业都没有因为小泉政权而受到负面冲击,反而中国市场中日系车的占比日益扩大。

此外,日本对华的FDI力度也在持续提升。

通过访谈和调查,我们发现虽然拜访靖国神社会导致一些商务会谈突然被取消或在谈判台上被突然加价,但长远来说合同通常没有被取消。

实际上,中日间贸易和投资的增速是如此之快,以至于政治问题最多只能略使乐观情绪降温。

本

项研究发现政治紧张没有造成显著的经济后果,这同时挑战了现实主义和自由主义理论。

一种解释是,现实主义理论假设的“政治优先”强调的是诸如同盟关系变更或冲突升级这样的长期结构性变化,而我们关注的美法摩擦和中日摩擦可能还不够严重。

然而,这两个事件的严重性也不应该被低估:

当时一些人认为美法之间的不和可能会动摇美欧同盟的根基,而中日之间的紧张关系也使得日本时任外相声称中国“正在变成一个严重的威胁”。

即便上述解释是对的,我们的研究也显示触发“政治优先”行为的门槛非常的高。

“经济优先”假设则认为游说集团会在政治争论引发严重经济损害之前就对政策造成影响。

然而我们的研究则发现商业游说既不广泛又缺乏成效。

在两个案例中,都只有个别商业团体实际进行了游说,并且都没能改变外交政策的强硬态度。

在两个特定例子中,政府都不愿意干涉经济行为,因为他们都比较重视当下的经济联系和贸易规则,这些规则防止了对进口和投资的任意排斥。

此外,双方的商业人士都认为对方的市场规模巨大,因而绝不能放弃。

消费者也不太愿意以抵制为名放弃他们喜欢的产品。

此外,跨国商业和金融往来也使得多种利益和身份混合在一起,因而降低了对政治紧张的响应。

本研究探究的是经济关联是否会被政治纷争所影响,而我们发现造成这种溢出效应的门槛非常高。

对于那些现实主义者而言,他们需要进一步探究在这个全球化时代,政府到底有多大的能力来引导经济流向,又是通过何种机制和基于哪些条件。

由

于我们发现在不发生战争的情况下,政治紧张并不会损害经济往来,那么商业和平论者所预料的依靠商业游说来增进政治关系可能也不成立。

如果已经到了即将发生军事冲突的程度,那么此时经济利益是否还能把国家从战争的边缘拉回来又是一个问题。

换言之,或许经济相互依存并不能像人们想象的那样防止冲突。

虽然我们的研究发现,在全球化的时代,经济关系很大程度上能够承受住种种国际政治紧张的影响,但政治紧张仍然潜在地对经济关系构成威胁: