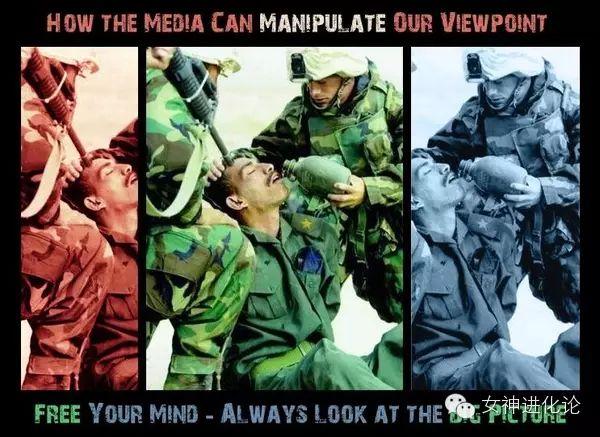

下

面三幅图是同

一张照片的三种呈现方式。

单独看的话,

每张图看起来都是事实

,但事实并非如此。

看到了左图的人坚信战俘遭到了非人对待,被枪指头威胁。

看到了右图的人坚信战俘收到了人性化照顾,如果配上《士兵给刚到营地的战俘送上自己仅剩的清水》的标题效果势必会更好。

中间这张看似是 Big Picture 的照片的解释方法也可以多种多样——

可以想象,仅看过单一视角的新闻,

盲人摸象会产生多大的认知差异

。

有个例子:「中国游客巴黎卢浮宫前泡脚引争议」。

看到上图,很多人一定会

在微博上开始大骂

国民素质低下,丢人不要丢到国外去……

但随后有人放出卢浮宫门口泡脚大军的图片,

并称「据卢浮宫工作人员称,泡脚的游客多为西方人」。

然后,指责国人素质低下的人

觉得自己被打脸

。

接着就会有公知出来说,不要对自己人有偏见之类。

如果再有人补第三刀,说虽然西方游客也泡脚,但卢浮宫官方称这是一种不文明行为,即将进行罚款举措。

是不是又会有人出来说「国人爱盲目跟风」?

当然,在现在的网络环境下,这种信息不对称已经在很大程度上得到了弥补。每个人都有可能是完整信息拼图中的一部分,为信息对称做出贡献。

但仍然不能否认的是,

信息不会完全对称,信息也一定会被误读和扭曲。

所以开撕之前最好先沟通一下,互撕双方得到的背景信息,以及对信息的解读,是不是一样的?

经典的涉及信息视角与信息解读「含混性」的问题是

「如何评价 XXX」

:

-

如何评价猫力 molly 的成名?

-

如何评价杜海涛下跪权志龙事件?

-

如何看待「山东招远麦当劳女子被殴致死」事件?

-

……

「

你们撕的是同一个词吗?

」

戈特洛布·弗雷格(德国哲学家、逻辑学家)提出过一个词叫「含混性」(vagueness)。

这里特指语言符号表示意思的「模糊边界」,可能是

一句话被理解为多种意思

,也可能是

涵盖的范围模糊不清

。

在文学创作中,语言的含混性可以增加作品的神秘感和可读性,

所谓「一千个人眼中有一千个哈姆雷特」。

但如果涉及到沟通,「含混性」简直就是个大 bug。

大部分情况下很多人只为一吐而快,

默认自己完全说清了,又默认对方完全了解了。

最后吵起来的时候,又用

「你完全不明白我在说什么!」

这种攻击性话语来恶化沟通。

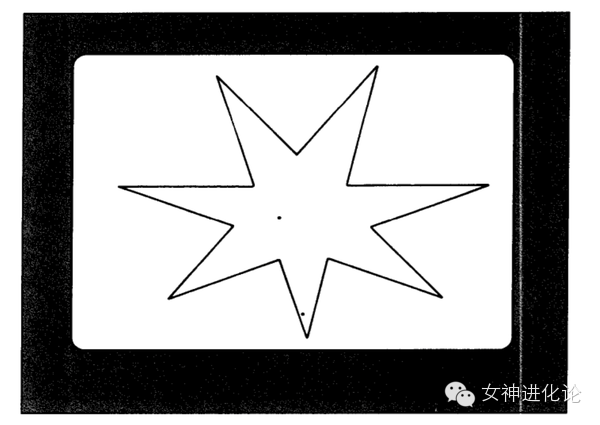

在《探索需求》这本书的开篇提到的一个很有意思的事情。

一个关于「需求调研」的讲座上,开场前演讲人的大屏幕上放了张背景图:

然后他就开始讲自己的内容,巴拉巴拉……过程中配了下图:

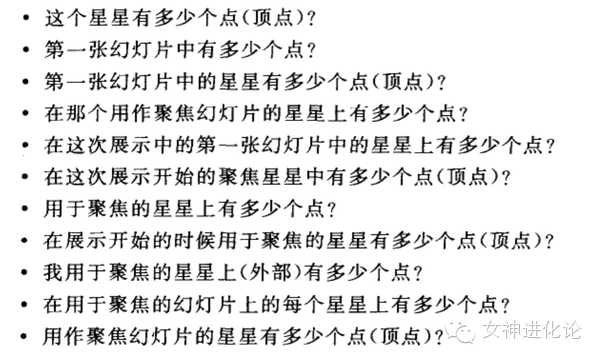

最后结束的时候他说要给大家做个「注意力测试」,就问了个问题:

How many points were in the star that was used as a focus slide for this representation?

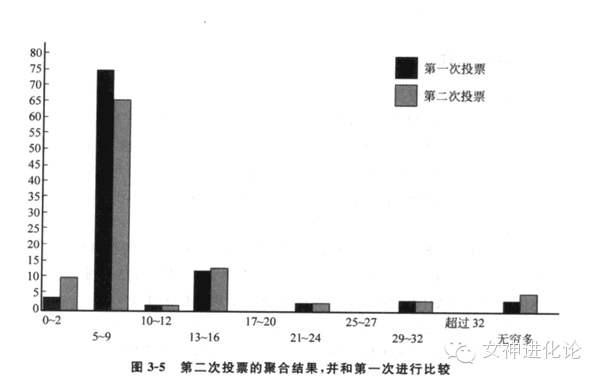

在场的人开始回答,答案被收集并统计,结果如下:

看到这张图你一定要问了:哎,一个数数的客观问题,

怎么有这么多种答案呢?

这就是所说的「含混性」——一句话可能会有很多个意思,但是

每个人看到的可能只有一个意思。

比如说刚才那个问题,大家可能会把它理解成:

所以很多时候,你和别人吵架时,一开始对概念的理解就是不同的。

有可能撕到最后才发现,

原来是「鸡同鸭讲」

。

所以开撕之前,请先统一好概念和关键词,消除语言的含混性。

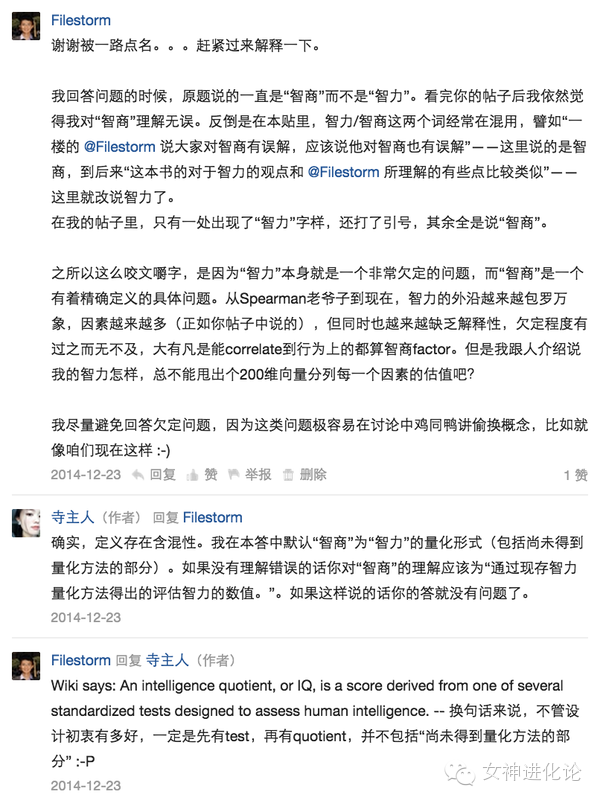

举个我印象很深的例子。

我在知乎一问:《智力或智商可以通过后天努力提高吗?》 中曾经对 Filestorm 的答案

有所误解

。

随后,他在我答案底下评论里非常认真友善地一一说明了。

最后,我们

愉快的达成了一致

,我也得以将他的观点和角度更新到答案中,使更多看到答案的人有更全面的了解。

这就是一次愉快的吵架。

知乎常见的、涉及到由于概念含混性而产生争论的问题有:

「

你撕的是价值假设吗?

」

本科读经济学的时候,微观经济学的第一堂课,老师出了一个问题:

10个女生,5条裙子,

如何分配才能公平?

有人说抽奖,有人说考试,有人说选美。

究竟谁的更公平呢?凭什么聪明的人可以拿裙子而笨的人不可以呢?又凭什么长得好的人可以拿裙子丑的就不可以拿呢?

于是貌似裙子怎么分都不行了。

图片来源:Pinterest

图片来源:Pinterest

突然有个人说:

看谁能给别人带来「价值」

,然后用这个价值来换裙子。

大家纷纷同意。但又有异议出现了:

一般都是聪明好学、或者有一技之长的人可以带来价值,那么这种分配方法对于天生愚钝的人来说,是不是也不公平呢?

这样总是有人得到的比别人少

,为什么不绝对平均呢?

这里就涉及到了

「价值假设」

的概念:

价值假设是特定语境下的一种隐含偏好,表明作者偏好一种价值观,胜过另一种价值观。

——《走出思维的误区》

在每个人分配方案的背后,都隐藏着价值假设。

比如说有人认为长得美比聪明更重要,或者有钱比有学识更重要。

这样的事件应该是最多的了,小到知乎,大到立法。

比如「如何评价雾霾调查《穹顶之下》?」这里的抛开数据真实性、有效性不谈,单看有关它的价值假设。

价值假设冲突点:

经济发展重要还是环境保护重要?

这里需要大量的研究分析,提供各方论据来支撑最后的论点。但最后,决策人的价值观,在决策中有着非常重大的意义。

所以,价值观假设并不是像「你喜欢橙色,他喜欢蓝色」这样随意,因为普世价值观会影响到公共政策制定,和每个人的生活。

「

你撕的是自尊吗?

」

大部分人都认为自己有「批判性思维」,希望自己有主见、不受他人观点影响,认为这是一种自尊、自信的表现。

Richard Paul 将批判性思维分为两种:

弱批判性思维与强批判性思维

。

弱批判性思维,就是「捍卫你当前想法」的批判性思维。

图片来源:Pinterest

表现在当你由于以往经验,形成了自身稳定的价值观——或者叫「成见」——之后,和新的、与你不同的观点产生矛盾,并

为了捍卫你当前的想法,而展开斗争

的思维活动。

这和之前说过的「思维固化」有些异曲同工之处。

其实,大部分觉得自己有「批判性」思维的人都是弱批判性思维。

这种弱批判性思维的人有时甚至比无知群众还可怕——他们会坚信一些不知为何就

「先入为主」

的观点,并且维护到底。

而强批判性思维,则是要

对一切主张都提出批判性的问题

(包括自己的主张)。

这类人会强迫自己对自己固有的观点进行思考,也就是「反思」。

保持这样的强批判思维会让你的

学习速度变得很快

,也会让心态更加平和。

「

吵架

可以改变他人观点吗?

」

我记得有个研究,把被试随机分为两组,然后随机给他们一个论点,让两边撕。

后来发现撕啊撕啊,双方都更加相信那个原本只是「随机」给他们的论点了。

(一下找不到相关的这个研究,如果你看见的话可以后台回复告知我。)

这是因为

你吵架的时候,会存在证实偏见

(Confirmation bias):

人们普遍偏好能够验证假设的信息,而不是那些否定假设的信息。

当你在主观上支持某种观点的时候,你会倾向于

找那些能够支持自己观点的信息

,而忽略掉那些可能推翻这个观点的信息。

证实偏见普遍存在,无法改变别人,可以从自己做起。

不要光顾着想「一定是这样」,还可以想想

「否则呢?如果不是呢?」

「

吵架的好处?

」

我对于和别人争吵的主要目的是:

改善自己的想法,找到更正确的方向,