------据说搞村镇的都关注了我们------

改革开放三十多年以来,浙江省小城镇发展改革历程大致可以总结为两大发展阶段:改革开放初期原始工业化模式下的自我快速积累阶段和1995年以后政府调控下的发展转型阶段,民间形象地将它们称为

“

无心插柳

”

和

“

有心栽花

”

两个阶段[1]。

2016

年

9

月

29

日,为贯彻落实浙江省委城市工作会议精神,补齐小城镇发展短板,加快推进

“

两美

”

浙江建设,浙江省在全省范围内全面开展了小城镇环境综合整治行动计划[2]。力争用三年左右时间,奋力打好小城镇环境综合整治攻坚战,打造一批各具特色的洁净小镇、活力小镇、风情小镇,使小城镇成为人们向往的幸福家园

[3]

。

随着标准化生产模式的快速发展,信息、技术、材料、设备、价值观、设计师等要素同样在全球范围快速流动传播,城镇的地域特色遭受到来自标准化、工业化生产的巨大挑战,城镇面貌的趋同几乎成为全球化的伴生物,

“

特色危机

”

爆发[4]。在此背景下,小城镇的建筑形态趋同,公共空间不断复制,景观小品丢失个性,历史文脉断裂,总体风貌大同小异,小城镇建设出现特色缺失、千镇一面的现象

[5]

。小城镇特色风貌塑造应立足于城镇特征

[6]

,结合城市设计的相关理论方法

[7]

,从物质空间与文化面貌两个维度推进建设。这一轮小城镇整治为浙江省小城镇特色风貌的构建提供了历史机遇。

本文构建基于特色风貌的小城镇综合整治绩效的评价体系,对浙江省小城镇综合整治的典型项目进行评价,基于评价结果提出优化策略,旨在提高下一阶段的小城镇整治与特色风貌构建质量,并为全国其他地区小城镇建设提供参考。

浙江省小城镇环境综合整治的主要目的可以概括为:补齐生态短板、倒逼经济转型升级、提升城乡发展质量、提高人民群众获得感、推进基层治理现代化[3]。根据《浙江省小城镇环境综合整治行动实施方案》,小城镇整治的主要任务可以概括为

“

一加强三整治

”

,即加强规划设计引领,整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌[8]。

本研究将凯文·林奇的城市意象理论引入到评价体系的构建中

[9]

,以

“

节点、道路、边界、区域、标志物

”

五大要素来构建评价体系。

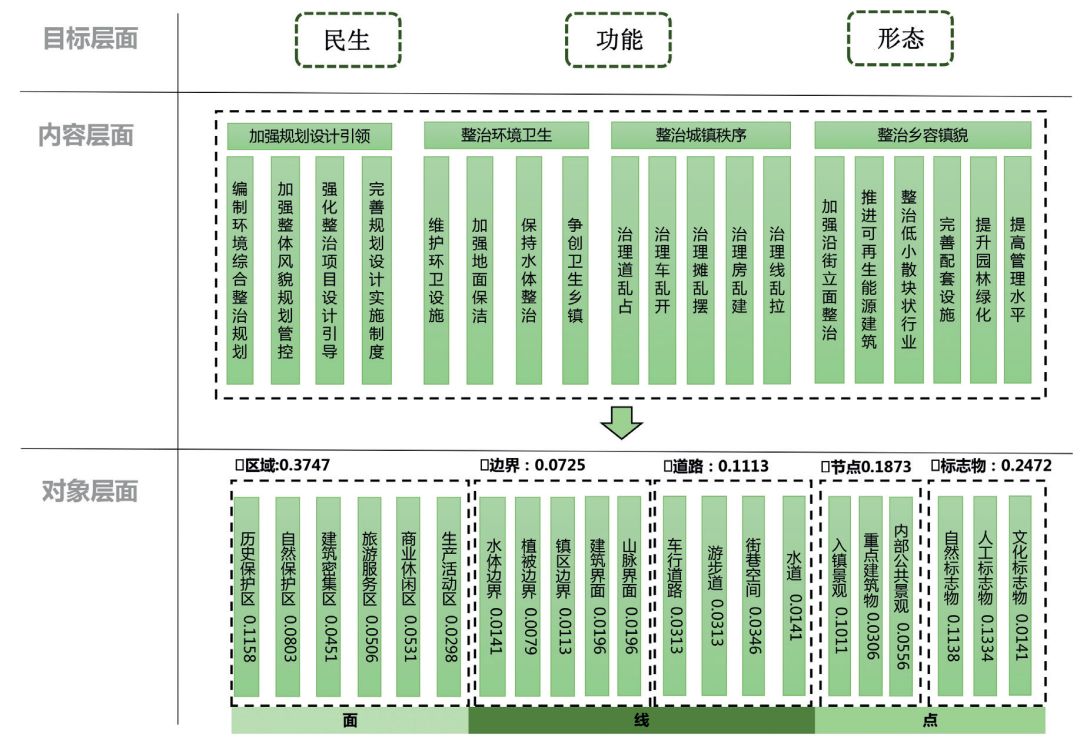

从小城镇环境综合整治的指导思想和主要内容出发,参考城市意象理论,结合特色风貌物质载体的特性,遵循评价体系建立的原则,将综合整治评估体系分为3个层面,分别为目标层面、内容层面、对象层面,交叉构建整治目标和主要任务,得到评估体系框架(图

1

)。具体的城镇整治评价指标选取先向专家咨询,在每个层面选取具有典型性的指标,以求能全面反映小城镇特色风貌的节点、道路、边界、区域、标志物五个要素的评价目标,系统反映小城镇环境综合整治的绩效

[10]

。

图1 小城镇城市风貌与城市意象组织结构图

注:图中数字为该项权重。

在确定指标权重时,运用AHP层次分析法与专家咨询法,向多个专家咨询,辅助构建层次结构模型,将专家意见构建为判断矩阵并检验其一致性,计算得到各项指标权重(详见文末附表)。

本文选取浙江省小城镇环境综合整治三年计划中2017年整治行动已基本完成的十个典型项目,种类涵盖休闲旅游、文化创意、历史民居和商业产业等多种类型小城镇,分别为:湖州德清莫干山镇、绍兴诸暨应店街镇、绍兴新昌镜岭镇、丽水景宁英川镇、丽水景宁沙湾镇、丽水莲都区大港头镇、义乌佛堂镇、杭州临安临歧镇、温州苍南大渔镇、台州天台石梁镇,覆盖浙江省七个地级市十个县市。

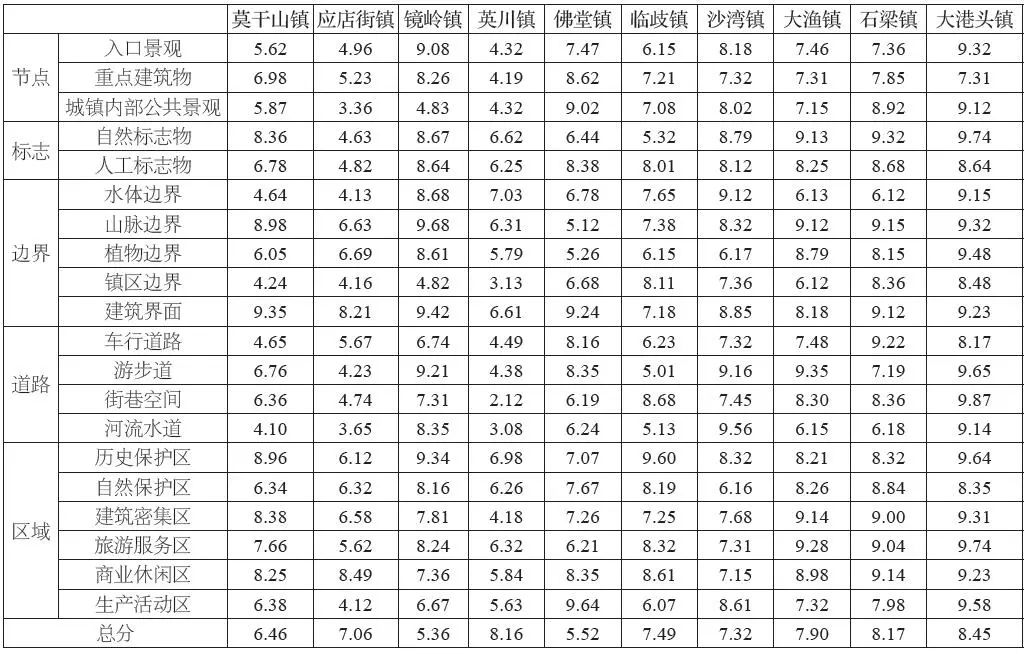

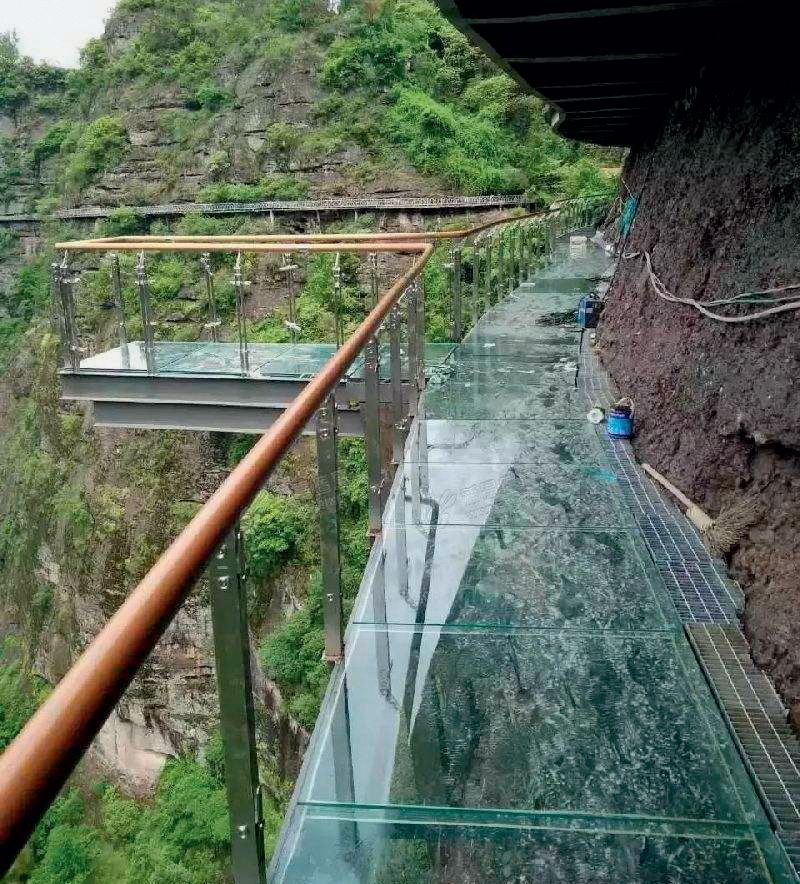

评价数据来源于实地调研打分与网络调查,对小城镇整治评价体系对象层的评价资料进行收集。采用十分制评价标准,参照指标说明,对各对象做出评价,并通过加权求和得到小城镇整治整体绩效和风貌层面得分。得分超过6分判定该项及格,超过

8

分判定该项优秀。具体的评价过程中,邀请

10

位建筑规划领域的相关专家,以及

30

名当地居民和

30

名当地游客进行打分,在减去最高分和最低分的结果后,计算得分的平均值作为单项对象的评价结果,再通过加权计算得到最终评分(表

1

)。

表1 浙江省小城镇综合整治绩效专家评价表

根据专家的意见,计算出五个维度的权重。在评价权重排序中,维度层面排第一位的是区域维度,在小城镇整治中整治成效最高,其中历史保护区的组合权重最高;第二位是标志维度,其人工标志物与自然标志物共同构成小城镇的标志,在特色风貌构建中具有重要作用,是组合权重中的第二、三名;维度层面的第三位是节点,节点空间以点性元素构建城镇特色;最后两位是边界和道路,线性要素对城镇特色的构建作用较小,整治效率低(图2)。

图2 维度层面权重排序图

a.节点维度评估结果

节点是反映重要物质空间中的点状要素,节点维度主要评估小城镇整治中入口景观、重点建筑物、城镇内部公共景观三类节点的整治绩效。根据现状调查,小城镇整治尤其重视入口景观的营造,使其能够体现地域人文历史与自然环境背景,挖掘自身的城镇特色。节点维度评价最高的是大港头镇与佛堂镇。具有

“

古堰画乡

”

美誉的丽水市莲都区大港头镇,将

“

古堰画乡

”

四个标识在入口鲜明展示,将富有丽水特色的灰白墙面覆满整个建筑小品,徽派马头墙围合与周边自然风貌融合拼凑出如诗如画的江南画卷,非常契合画乡的特质(图3)。义乌佛堂镇作为历史上著名的东方佛教活动中心,重点整治双林禅寺、古镇老街、古民居苑及油画艺术区等重点建筑物与城镇内部公共景观节点,对立面进行修缮整治,实施白改黑、店招整治、智能基础配套等风貌提升工程。打造精致的古香商业步行街,重点体现

“

千年古镇、清风商埠、佛教圣地

”

的地方特色(图4)。

图3 标注鲜明的大港头镇入口景观

注:图片来源于新浪博客。

图4 独具特色的佛堂老街街景

注:图片来源于携程旅行网。

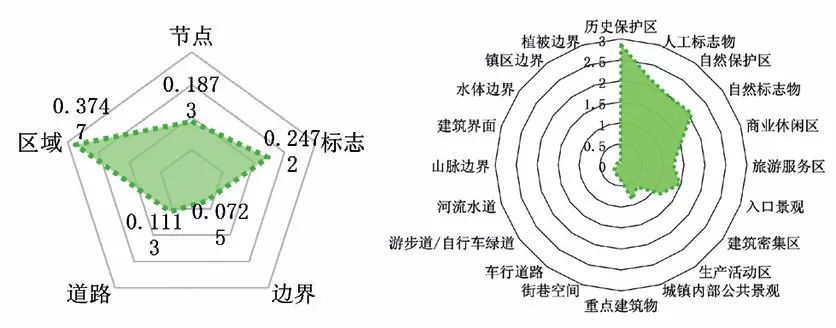

b.标志物维度评估结果

标志物维度主要评估小城镇整治中自然标志物与人工标志物的整治绩效。自然标志物是该镇的自然景观,如:群山、水体、草原、花海等具有一定特色,能够代表该小城镇的自然景观风貌,主要从标志性与风貌保护情况进行评价。评价结果中,大港头镇、镜岭镇、石梁镇和大渔镇表现较好。丹霞小镇镜岭镇坐拥著名景点

——

穿岩十九峰,在整治中将具有丹霞元素的景观小品贯穿于镜岭镇整治建设,同时做好穿岩十九峰景观的建设与宣传,结合玻璃栈桥近景元素与穿岩十九峰远景元素相结合,利用大尺度自然标志物形成强烈对景效果(图5)。人文标志物是指人工建筑物与文化遗产具有足够的知名度,主要从标志性与风貌保护情况进行评价。各城镇整治都对人文标志物进行深度的挖掘,尤其是镜岭镇与大港头镇,将非物质文化遗产保护融入到整治项目设计中(图

6

)。镜岭镇镜岭老街的建设,恢复其民国时期的历史风貌,对镜岭商贾文化进行恢复与开发利用(图

7

)。

图5 标志鲜明的十九峰玻璃栈道

注:图片来源于微杭州论坛。

图6 人文标志鲜明的大港头镇街景

注:图片来源于第一推网。

图7 建筑立面整治完善的镜岭镇

c.边界维度评估结果

边界是非道路线性要素,边界维度评估包括自然边界和人工边界两大类,主要评估其可识别性、观赏性和风貌协调性。评价结果显示,小城镇整治普遍忽视对边界维度的整治,在边界维度中,绩效较好的小城镇其自然边界资源基础较好,依靠山脉、植被、水流等自然元素作为边界。同时小城镇整治对建筑界面重视度极高,对建筑界面有统一规划设计,利用现代耐用的材料整饬修复。评价结果中,景宁县沙湾镇的表现最好。沙湾镇位于瓯江上游支流小溪溪谷地带,生态环境保护效果较好,边界识别性较强。边界维度整治绩效不佳的主要原因是镇区边界没有与周围的建筑或景观构造空间界面关系,局部风貌不协调,景观营造缺乏连续性(图8)。

图8 自然环境优异的沙湾镇

注:图片来源于互动百科。

d.道路维度评估结果

道路是小镇使用者移动的通道,以视觉动态交通线的线性元素作为构造小城镇特色风貌的原动力,道路维度评估包括车行道路、游步道、街巷空间、河流水道四种道路,主要考察道路的通达度、安全性、观赏性和风貌协调性等。治理道乱占、治理车乱开是小城镇整治

“

一加强三整治

”

中整治城镇秩序的重要内容。根据调查结果,小城镇整治中道路交通组织、动静态交通布局、道路和交叉口平面形态(如异形交叉口、省国道开口、红绿灯设置等)等整治力度较大。该对象的评价结果中,大港头镇、沙湾镇表现较好。新昌镜岭镇新建环镇道路一条,同时对主干道周边的建筑立面有效整治,统一立面色彩、材料、屋顶构造等,塑造优美的视觉动态线。

e.区域维度评估结果

区域主要指城镇中等或较大尺度的整体评估,区域维度评估对象包括历史保护区、自然保护区、建筑密集区、旅游服务区、商业休闲区、生产活动区六大功能类型分区,主要评估区域风貌协调性、功能满足情况和观赏性等。佛堂镇作为中国历史文化名镇,具有丰富的历史文化资源,坚持保护为主、修旧如旧的方针,对商埠、文保单位、古民居等进行了修缮。在历史文化保护区开展街巷景观整治和内部功能改造,对老街外立面进行整饬(如使用涂料统一外立面、使用石料修复墙体、修建传统马头墙)、复原鹅卵石街面、恢复古码头、下埋古镇核心区综合管线、重建浮桥、江滨绿化、休憩亭等项目,使其兼具现代化功能与传统性外观,让地域的历史文化特征整体上得到了保存,也给人以强烈的沉浸式体验(图9、图

10

)。

图9 修缮完成的佛堂古镇景区

注:图片来源于中国名镇网。

图10 江南风韵的佛堂历史文化保护区

注:图片来源于佛堂镇人民政府网站。

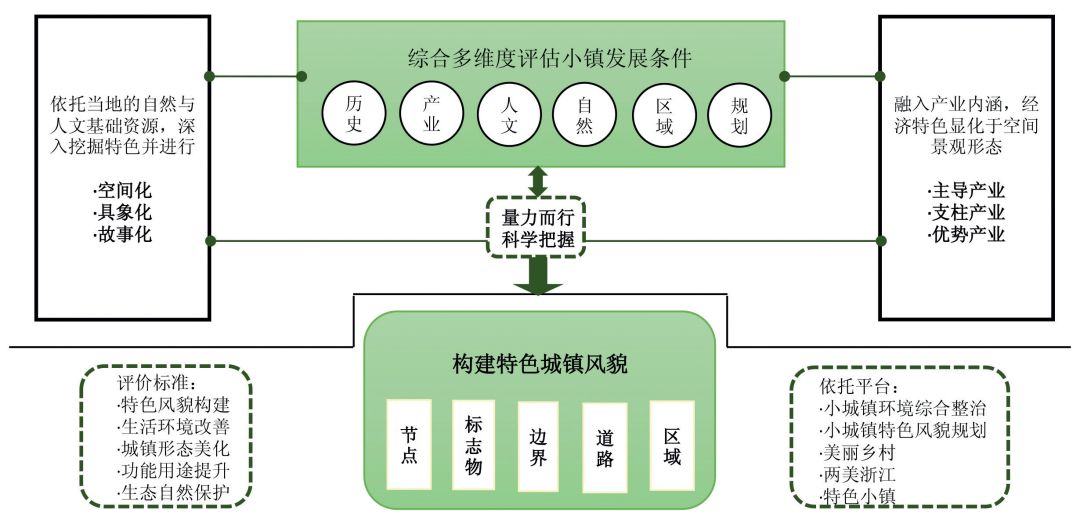

本文尝试构建基于特色风貌的小城镇环境综合整治绩效的评价体系,从物质空间维度对浙江省小城镇综合整治的典型项目进行评价,并对其作出相关优化建议,以期指导下一阶段的小城镇整治行动与城镇特色风貌构建,并作为经典模式向更大的范围推广(图11)。

图11 小城镇特色风貌综合整治的优化策略

浙江开展的小城镇环境综合整治将大幅度提升城镇居民生活质量,并在改善城镇生态环境、保护城镇特有文化、打造优异卫生环境、维持稳定城镇秩序、塑造城镇特色风貌等多个方面发挥巨大作用。

基于特色风貌对小城镇综合整治绩效进行评价,能避免无序低效的固定资产投资,规避重政绩轻实效的风险。研究表明:(1)浙江省小城镇环境综合整治行动在营造地域特色的入口景观和特色标志物,整治优化道路系统和区域风貌方面改善绩效显著;(

2

)在边界的构造与维护方面整治工作不够到位。通过国内外案例对比研究,提出小城镇环境整治优化策略:(

1

)小城镇特色风貌构建应深入挖掘自然与人文特色,并进行空间化、具象化和故事化;(

2

)综合多维度评估小镇发展条件,力求整治定位特色化、精准化;(

3

)特色风貌构建要融入产业内涵,经济特色显化于空间景观形态;(

4

)整治行动量力而行,充分利用有限资源,科学把握整治力度和效果。

另外,小城镇环境综合整治行动应该警惕地方政府追求政绩工程与面子工程、急功近利、避难就轻、脱离城镇发展的实际需求等几种倾向。整治行动要落到实处,立足于城镇地方实际与特色风貌,力求在改善民生的基础上,整治环境卫生,维护城镇秩序,塑造独具特色的乡容镇貌。应当建立科学、系统、全面且涵盖

“

自上而下

”

与

“

自下而上

”

两种考核途径的整治验收机制。

小城镇特色风貌具有十分丰富的内涵,整治工程中涉及较多理论和工程实践领域,需要从城镇产业、历史文化、城镇建筑、市政设施、公共服务设施、政府组织等进行深入讨论。本次研究在浙江省小城镇环境综合整治的大背景下,仅选取了10个案例进行对比评价,一定意义上存在主观性和研究案例不足的问题,还需在未来的研究中进一步深化与完善。

[1]陈前虎

,

寿建伟

,

潘聪林

.

浙江省小城镇发展历程、态势及转型策略研究

[J].

规划师

,2012,28(12):86-90.

[2]方臻子

.1191

个小城镇三年换新颜

[N].

浙江日报

,2016-11-05(2).

[3]应建勇

.

奋力打好小城镇环境综合整治攻坚战

[N].

浙江日报

,2016-10-13(1).

[4]江泓

,

张四维

.

生产、复制与特色消亡

——

"空间生产

"

视角下的城市特色危机

[J].

城市规划学刊

,2009(4):40-45.

[5]钱祎

.

小城镇

,

走出

"

千镇一面

"[N].

浙江日报

,2017-01-03(10).

[6]Si

Biao

Wu,Hui

Li,Gang