中央之国的形成 [第32节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

对于一条河流来说,蜿蜒曲折是一种常态,在这点上湘江自然不会例外。

在湘江所有的曲折中,造就湘潭和株州的这个弯曲是最有特色的。

从浏阳河口溯湘江而上40公里,你就能领略到这个河弯的真容。

怎么来形容它的走向呢?

如果你把一个英文字母S逆时针90度躺倒,大概就是这个样子了。

由此形成的两片U形水道,从湘潭、株洲两城穿城而过。

其中西面成就湘潭的这片河湾地,我们可称之为“湘潭湾”,将东面成就株洲的命名为“株洲湾”。

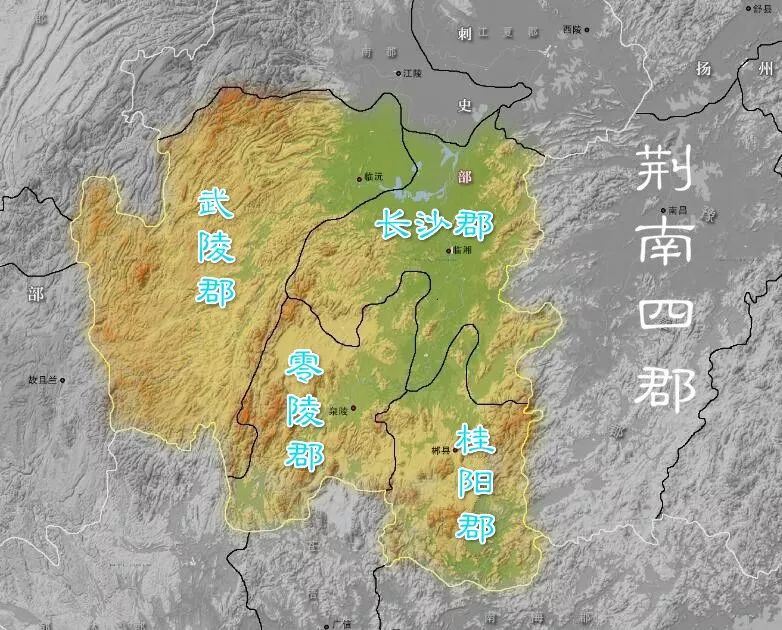

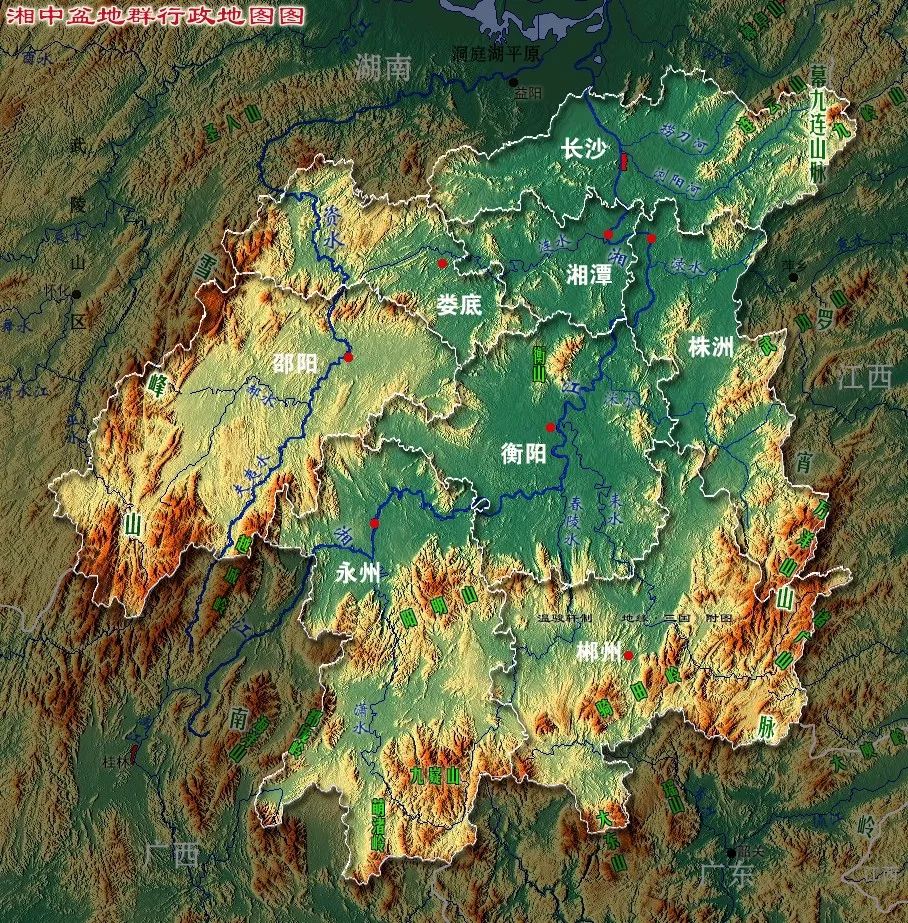

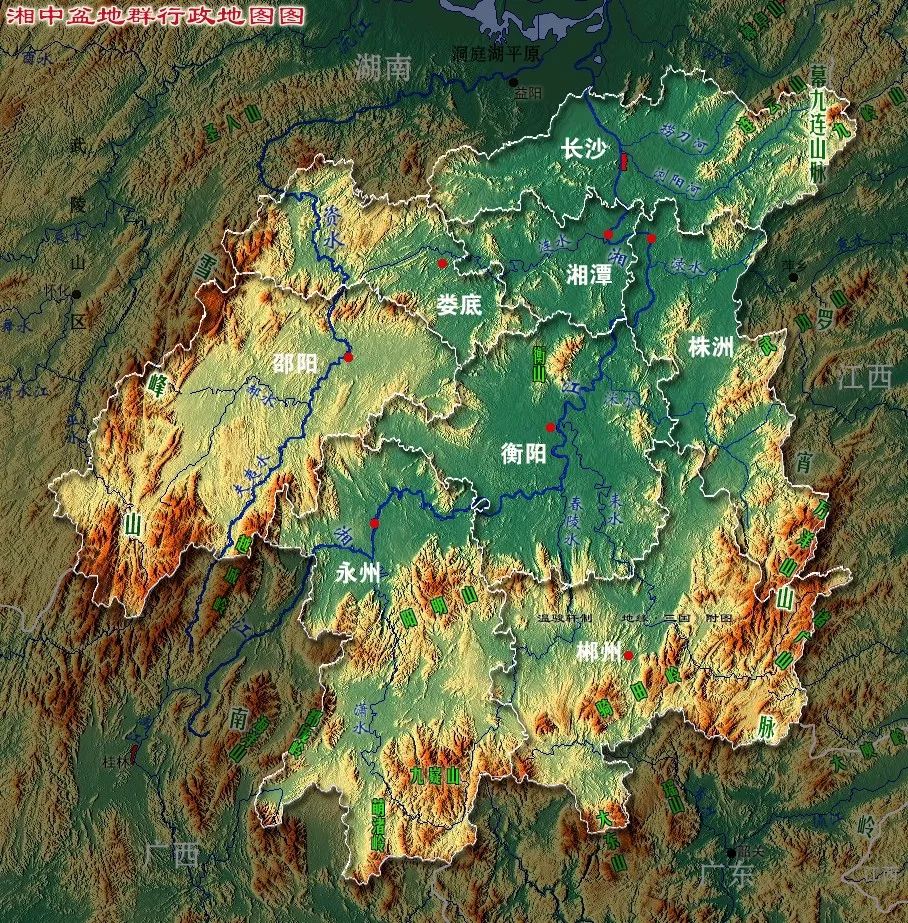

湘中盆地群行政地理图

湘江在这个点位上的S形走势,让株、潭两城即可以将湘江当成内河,又同时隔江相邻。

基于如此密切的地理关系,即使没有“长株潭”一体化的愿景,通过建设多座湘江大桥也可自然融合。

只是这河湾双城与长沙的距离稍微有点远,以至于“长株潭一体”化进程,当下推进的并不算十分顺利。

相比之下,围着T字形河口而兴的武汉三镇,算是一个水到渠成的经典案例。

在各大省会都还在考虑如何兼并重组,跻身特大城市行业之时,武汉则早已在城市建成区的面积上遥遥领先国内其它城市。

以至于早在20世纪初就享有“大武汉”的美名(只是一度被戏称为“中国最大县城”)。

在交通手段发达的今天,数十公里的距离并非是同城化不可逾越的障碍,城市圈也不是不能线状扩张。

不过在两汉及先秦时期,这片看起来应该挺有枢纽价值的河湾地,却并没有成就一个重要的城邑。

一直到公元214年,为向刘备施压,孙权在株洲湾东岸建制“建宁县”,方让这片河湾地正式登上地缘政治舞台(次年双方达成湘水之盟)。

受水患影响,地形、水文情况复杂大江大河之侧,并不是筑城天然之选。

很多时候古人更愿意选择开发与之相通,但流量较小河流依附。

基于各自的位置,湘潭湾所对接的是来自雪峰山地的河流,其中从湘潭湾注入湘江的“涟水”是最重要的一条;

在湘江东岸,株洲湾承接的则是来自“西江南丘陵”的来水。

发源于幕九连山脉与罗宵山脉之间的 “渌水”,最终在株洲湾之南与湘江相汇。

先来看看湘潭方向的情况。

说起涟水来很多人可能会感到陌生,这条湘江支流当下所成就的最大城市,是位于上游山前盆地的娄底市。

不过提到韶山冲估计就很少有中国人不知道了。

韶山本是一座山名,更准确说是一处由雪峰山向湘江方向延伸的小丘陵,而韶山冲中的“冲”意指的是山前平地。

以此类推,发源韶山的小河自然也叫韶河了。

由于在近代史中的特殊贡献,身处韶河源头的韶山,得以在20世纪升级为一个县级市。

相比韶河上游姗姗来迟的历史时机,韶河下游登上地缘政治舞台的时间,要早上两个千年。

西汉初年,韶河汇入涟水之处,就已设立归属于长沙郡的

“湘南县”。

公元3世纪中,东吴曾将自己管辖之下的荆州,由6郡进一步拆分成了11个郡。

其中长湘水以西部分的原长沙郡部分,绝大部分被建制为了新的“衡阳郡”。

这个以衡山之南为名的郡,郡治却不是衡阳附近而是在湘南。

除湘南以外,两汉还沿涟水设置了:

湘乡、连道等县。

其中前者今天还叫湘乡(县级市),在当时被划入了零陵郡;

后者则位于今娄底市与涟源市中间,属于长沙郡的一部分。

上述行政区的设置,足可见连接湘江与雪峰山地的涟水流域当时已经被开发,使得中央之国的实控线,得以进一步向南继续推进。

后面我们会说到,无论是零陵还是桂阳郡的设立,都与中央帝国对岭南的征服有关。

而长沙郡又是对接两湖盆地与这些征南通道的枢纽。

换句话说,如果云贵高原在当时更重要的话,那么控守武陵山地的武陵郡,地缘政治地位将会更重要;

反之如果今称“两广”的岭南地区对帝国更有价值的话,那么长沙郡的区位优势就显露出来了。

以当时的地缘政治格局而言,在秦末汉初成就过“南越国”的岭南地区,显然对中央帝国更为重要。

以至于汉王朝在天下九州之外,为岭南地区独自建制了一个“交州”。

相比之下,云贵地区就要显得边缘一些。

以至于在金庸以宋朝为背景的构建的武侠世界中,你还能看到“大理国”这样的独立政治体存在。

即使没有南部通道的存在,长沙郡与那两个吴头楚尾地区,尤其是江西方向的紧密地缘关系,也能够为其加权不少。

前面已经解读过多条连接江西的地缘通道,在长沙郡的行政范围内,其实还有多条这样的通道。

株洲湾之南所连通的“渌水”,就是其中一条通道的组成部分。

罗宵山脉与幕九连山脉被我们合称为“西江南丘陵”。

既然被认定为两条山脉,彼此之间总会有一条较大的裂隙。

“渌水”就是这条裂隙的西段所成就的。

至于东段则滋养了赣江支流属性的“袁水”。

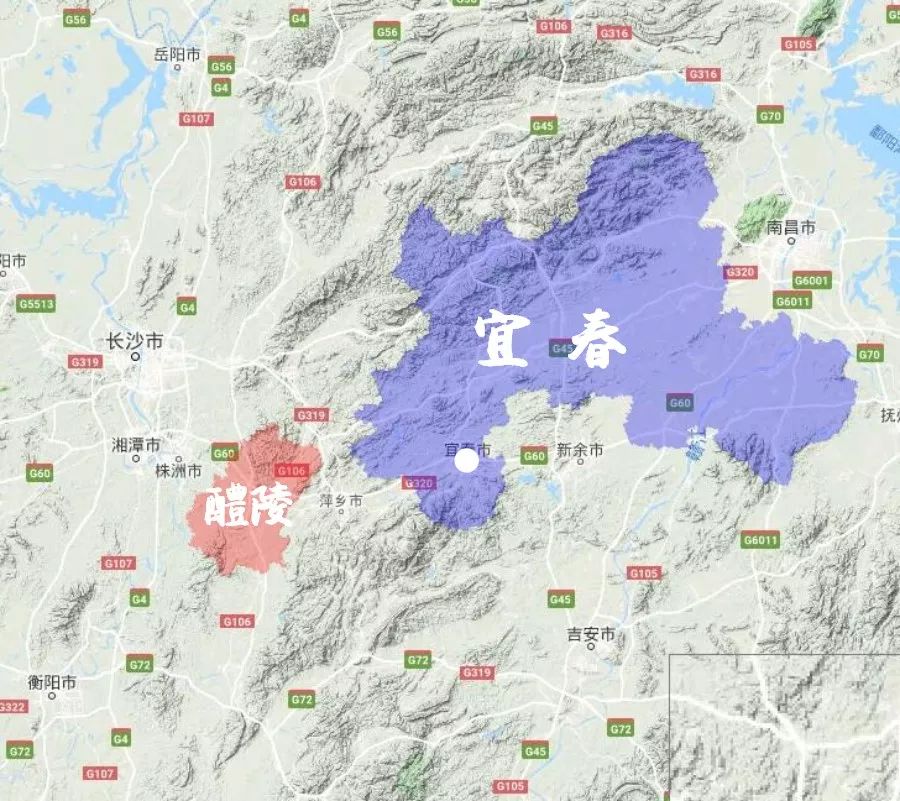

这条具备战略通道性质的谷地,可称之为“袁渌走廊”。

能够彰显这条湘赣通道地位的,是两座2000年前的名字和现在一样的城市。

其中在渌水河边的,是以盛产烟花、礼炮著称的“醴陵”;

袁水河边生成的则是“一座叫春的城市”——宜春。

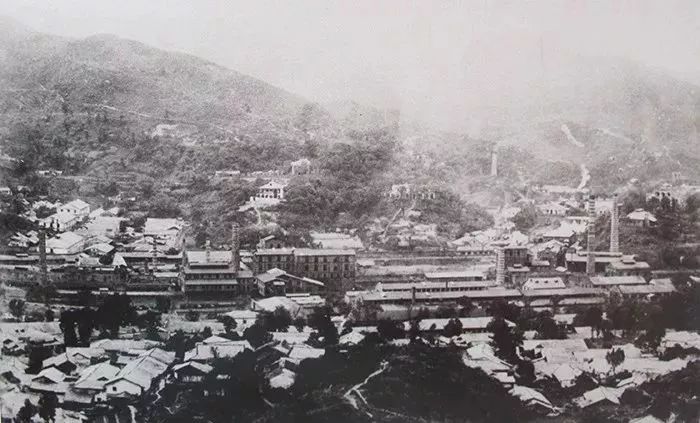

19世纪末、20世纪初,在中国蹒跚开启工业之路时,煤炭是当时最重要的资源。

处在袁渌走廊中部的萍水(渌水上游)流域,被发现了大量煤炭资源

,并因此成就了又被称为“萍乡煤矿”的“安源煤矿”。

为了将这些煤炭资源,更便捷的送往向处长江之北的工业中心汉阳,在中国当时最杰出的铁路工程师詹天佑的主持下,由株州通过萍乡煤矿的“

株萍铁路

”开始修建(1899年开工,1905年通车)。

早期安源煤矿

此后,沟连北京与汉口“京汉铁路”(1906年通车);

打通武昌与广州的“粤汉铁路”(1936年通车);

以及连通杭州与萍乡的“浙赣铁路”(1937年通车,旋即因战争而遭遇破坏,直至1948年全线修复)相继通车,使得这条穿越“袁渌走廊”的铁路,成为了中国最早干线网的重要组成部分。

处在这一纵一横(京广、浙赣)两条干线交汇点的株洲

,一如有类似机遇的:

哈尔滨、石家庄、郑州等城市一样,

迅速成长为新兴的枢纽城市。

一般情况下,以湘潭和株洲的距离来说,是很难同时诞生两个同级别城市的。

换句话说,在这个点位上,正常情况只需要一个中心。

事实也的确如此,尽管孙权在1800年前就已经在株洲湾建县,而湘潭则要迟至隋唐建城(同期撤并建宁),但此后大部分历史时期,这个节点的中心是在湘潭湾(株洲因铁路而兴之前,是湘潭县下属的一个乡镇)。

交通优势使得得株洲得以压倒省会长沙,与内蒙的包头一起,成为中国十八家铁路局中,唯二的两个非省会/直辖市属性的铁路局(2018年各铁路局更名为“铁路集团有限公司”)。

在浙赣铁路向东、西两端延伸变身成为“沪昆铁路”之后,株洲的交通枢纽地位变得更加的显著。

可以这样说,如果没有袁渌走廊和铁路加成奠定的基础,长沙在为自己争取一个特大城市的地位时,未必会南向选择。

当然,对比那些因铁路而升级为省会的城市,株洲自然也会有些许遗憾。

在大兴高铁、扩容干张网的今天,

长株潭所代表的这段湘江走廊,

内部并非只有融合,还会有博弈

。

只是这已经不是我们当下所要继承讨论的问题了。

探讨株洲的前世今生,是为了加深对这个枢纽点的了解。

地理位置上,袁渌走廊打通的是鄱阳湖平原与湘中盆地间的战略通道。

就长沙郡所对应的湘赣边境来说,最起码还有一条战略通道,可以帮助孙权达到施压的目的,那就是由西面的“洣水”及东面的“禾泸水”所组成的战略通道。

其一头指向南岳衡山,另一头则接入江西境内第二大平原——吉泰盆地。

湖南部分的洣水及其北源茶水沿线,在两汉时期已经建制:

阴山、茶陵等县。

稍显复杂的是江西方面,因为禾泸水实际是由两条单独穿出罗宵山脉的河流:

北面的泸水及南面的禾水所组成,二者是在山脉东麓才汇合在一起,共同在现在的吉安市位置上注入赣江。

使得曾为孙权所用的这条,连接江西、湖南中部的湘赣江通道,实际是由“茶泸走廊”与“茶禾走廊”两部分所组成。

能够帮助我们认识到这一点的,是两汉沿泸水(时名庐水)建制的安城、平都两县,以及在禾水下游建制的庐陵县。

其后在湘水划界时(公元215年),孙权又在禾水中游建制永新县,以进一步巩固对这条战略通道的控制。

当你知晓赤壁之战后的孙权,以江西为基地,在湘江之东做了那么多布局后,相信已经对刘备方面是否能够守得住荆州不抱太大希望。

以刘备当时的兵力来说,在同时起跑的情况下,能够抢到荆南四郡的中心城市已是幸事。

之后接受湘水划界的方案,乃至最终彻底失去荆州,实是大概率事件。

上述贯穿“西江南丘陵”的湘赣通道,在三国时代所发挥的作用,并没有被演义所渲染。

不过在上世纪2、30年代,这些通道及其所依附的山地,却第一次以独立地理单元的面貌,成为历史的重要组成部分。

1927年8月,作为南昌起义的后续,围绕着这片山地爆发了著名的“

秋收起义”

。

关于这次起义的历史地位,相信毋庸多言。

如果观察起义者们进军路线,就会发现诸如:

修水、浏阳、萍乡、永新等地名,都已经在前面的内容中出现过。

而最终建立的“井冈山根据地”,则正处于“

洣禾走廊

”南侧的山间盆地中(当时隶属永新县,现建制为井冈山市)。

让我们再次将视线拉回到那个群雄并起的年代。

基于精耕挖潜的目的,鼎立格局形成之后,三国都对原先两汉设置的行政区,做了进一步的细分。

前面说了,东吴曾将荆州原来的七郡分割为了十一郡。

这当中南郡及江夏各自一分为二,

荆南地区则增加了三个郡。

所有的调整中,被一分为三的长沙郡的变化是最大的。

除了湘江以西大部被建制为“衡阳郡”之外,湘江之东还以洣水河谷为核心生成了湘东郡。

由此也可看出,长沙郡原本较大的人口潜力及战略地位的重要。

看到衡阳郡从长沙郡中裂出,大家应该已经意识到作为湘中地理中点的衡山,赤壁之战前后应该是长沙郡的一部分。

不过造就这一行政格局的并不是衡山本身,而是与之依的诸多河流。

其中能够帮助连通湘赣的洣水,正是在衡山东侧注入湘水。

当东吴于湘江西岸分建“衡阳郡”时,衡山与洣水河口之间亦建制了 “衡阳县”。

不过此前已经说过,东吴衡阳郡的郡治是在湘南。

换句话说,这个与郡同名的县并没有获得与这个名字相适配政治地位。

另一个容易让人产生误会的问题在于,衡阳县的位置并不是在衡山之阳(南),而是在衡山的东部。

这对于在命名上态度严谨的中国人来看,看起来多少有些别扭。

在历史推进到三家归晋阶段后,这两个问题通过变更地名得到了完美解决。

这片位于衡山之东的土地被重新命名为“衡山”(今天仍为衡山县)。

考虑到时下很多地方政府领导,都认为以名山为名能够带来更多的政绩和经济得益,相信这个代表南岳所有权的名字,仍然有时候继续留在行政版图上。

那么,在衡阳更名为衡山之后,这笔富贵的地缘政治遗产就消失了吗?

当然不会。

大家应该记得,在湘中盆地群的八个中心城市中,衡阳之名赫然在列。

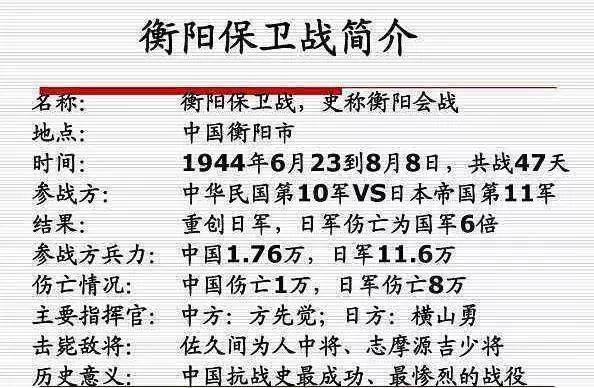

如果对抗战史有所了解的话,还应该知道发生于1944年的“

衡阳保卫战

”。

这场惨烈的战役,是整个中国战场上,日军伤亡最大的战役之一。

既然能够成为日军的势在必得的城市,衡阳的位置想来是十分重要的。

位置上看,现在地级市属性的衡阳市,的确是在衡山之南。

而它两汉三国时期的名字要生僻的多,叫作“酃县”。

一直到隋朝时期,才依据山南为阳的命名法则,名至实归的取得了“衡阳”之名。

再往前追溯历史的话,早在春秋战国时期,楚国就已经在衡山之阳建制了与长沙同为江南重镇的“庞邑”,。

成就衡阳地缘政治地位的依然不是衡山,而是与湘水及其右岸最大支流——耒水。

在水系结构上,耒水河口所在的位置被认为是湘江中下游的分割点。

这个分割点于地缘政治层面最大的意义在于,其南部包括耒水在内的多条湘水源流、支流,都源出于南岭。

这意味着无论是最初的楚国还是后来中原王朝,如果想从荆州方向打通前往岭南的通道,他们在衡阳以北地区并不会面临选择困难,都是沿湘江经长沙至衡阳。

而在衡阳以南,则必须在众多水路间做出选择了。

如果你仔细研究日军在衡阳保卫战前后的进军方向,会发现依然遵循着这一地缘选择。

很多时候,水系都遵循着对称原则。

一条从干流东岸汇入的河流,往往在西岸也能找到另一条支流与之相对。

衡阳这个点也是如此,除东岸耒水以外,湘水西岸在此还一条名为“蒸水”的河流,帮助衡阳地区沟通身处雪峰山麓的邵阳地区。

事实上,从历史文化角度来说,被认定为是湘水节点的并不是耒水河口而是蒸水河口。

关于“三湘”的来历,历史上有一种说法是:

湘水上游的潇水段被称之为“潇湘”;

潇水至蒸水的中游段为“蒸湘”;

蒸水至与沅江合流断为“沅湘”。

江河、蒸湘、沅湘遂合称为三湘。

当然,以蒸、耒相对的位置来说,认定谁是地理节点都不会有实际影响。

基于蒸-耒河口的重要性,荆南核心属性的长沙郡,亦将管辖范围延伸至酃县,以掌握这个能够连通多条战略通道的节点。

由于两汉时期的酃县,是建筑于河东的耒水河口。

在孙刘两家隔湘水对峙之时(实际时间还要早于湘水之盟),酃县很自然的为孙吴所据。

此后当东吴从长沙郡分割出:

衡山、湘东两郡之时,耒水河口属性的酃县亦随之成为了湘东郡的一部分。

以“蒸耒河口”的战略位置来说,正处在长沙、零陵、桂阳三郡相接的节点之上。

也可以说,衡阳地区正好是突出南部两郡之间的突出部。

如果你想用一支军队同时支援三郡,没有比衡阳更合适的了。