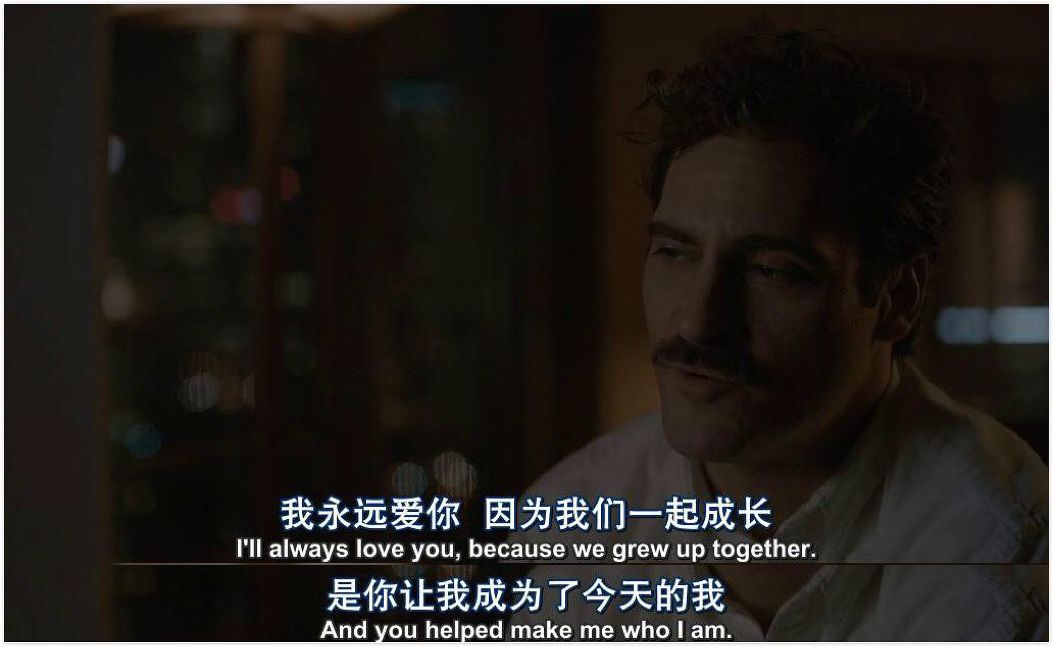

2013年,导演斯派克•琼斯在电影中让男主西奥多爱上了人工智能——尽管在整部电影中,我们只能听到她那温柔的声音。

当时电影虚构的是未来背景,但与5年后的今天相契合——与人工智能语音对话已经成为现实。琼斯展现出一种可信的未来主义,让男主西奥多与人工智能陷入了新型关系:爱情。

“这非常符合在场的人,没有恋爱可谈时,就和人工智能谈个恋爱。”

蔡康永在昨天的一场科技产品发布会上调侃道。

而这种奇妙类型的爱情,或许就跟斯派克•琼斯的电影《Her》一样,是一种可信的未来主义。

影视作品是人类谈及人工智能的一个剖面

从1968年《2001太空漫游》开始,人工智能就一直与人类以不同的关系被呈现在银幕上,这些作品表达出的态度,成为人类看待它的一个剖面。

当时导演库布里克对超级电脑HAL9000的态度是:疑虑。主人公富兰克对HAL的一切指示,实际上是他对人工智能的依赖情感。

电影展现出了自我命运与未知他物之间复杂而多变的关系,可以说是最早一部让我们超前思考人类与人工智能关系的电影。

而到今天,我们对人工智能的态度在疑虑之中,多了“接受”。蔡康永说了一个现实版《Her》的故事——女生因为一句暖心的对白,爱上了游戏设定中的角色。

“对白到底是不是本人现场说出来的不重要,是听的人在当下需不需要听到这句话。”

是接受人工智能,还是接受真实的人类,或许可以遵循这个原则。

在影视作品不断探讨着

人类与人工智能关系的过程中,才短短半个世纪,“我们已经和人工智能在相处了。”

需要和陪伴,其实是存在感的具象化

主持《康熙来了》12年的蔡康永深知,

很多人对娱乐节目的喜爱,背后所投射的都是对陪伴的渴求,对寂寞的排遣。

在斯皮尔伯格的电影《人工智能》中,小男孩机器人大卫的设定就是一个情感陪伴机器人。

被陪伴和被需要可能是孤独的现代人内心最深度的渴求。但在当下的社会环境中,在人类世界要找到一个陪伴者可能有点难度——没办法,我们已经越来越现实了……

但我们忽略了,需要陪伴的同时,也需要付出,并找到自己的价值所在。

“如果只是展现自己,不是观众当下要的东西,你很难被记得,很难被爱。所以,任何新人陶醉在自己的世界时,也得摸索这个世界为什么会呼唤他。”

蔡康永的话对当下更注重自我感受的年轻人同样适用。

这方面,人工智能似乎可以做得更好:懂你,掌握分寸,又带着一点既定范围中的未知,算是人工智能的情趣了。

“演艺圈里大家说你有套路的时候,终究会被观众料到走什么路线。”

用娱乐圈来做类比的蔡康永,也期待着人工智能在复杂的算法外,藏有一些出人意料的“彩蛋”。

像蔡康永一样拥有倾听和说话的艺术的人,可以算稀有。因此当人工智能体现出了“懂你”的特征,并可以随时陪伴在你周围,或许也成为其被需要和被呼唤的理由。

我们在改变AI的同时,也在被改变

拥抱智能生活,其实是人工智能与人类关系愈加紧密,相互影响的过程。

就像网络近几年影响我们的阅读习惯一样,

“我并不反对,对于只在网络上读碎片化内容的人,你们应该为他们拍拍手,因为没网络的时候,他们是连碎片都不读的人。”

而对那些已经拥抱智能生活的人来说,人工智能也会通过不断地学习和迭代,更加适应你的生活习惯。

好比第一次约会,当被问到“该请女生吃什么”这个问题时,蔡康永的回答是:

“不要请女孩吃墨鱼面,因为吃了牙齿会全黑;如果你怕没事做,吃火锅可以让你夹一筷子他夹一筷子,没话聊也可以有事做……”