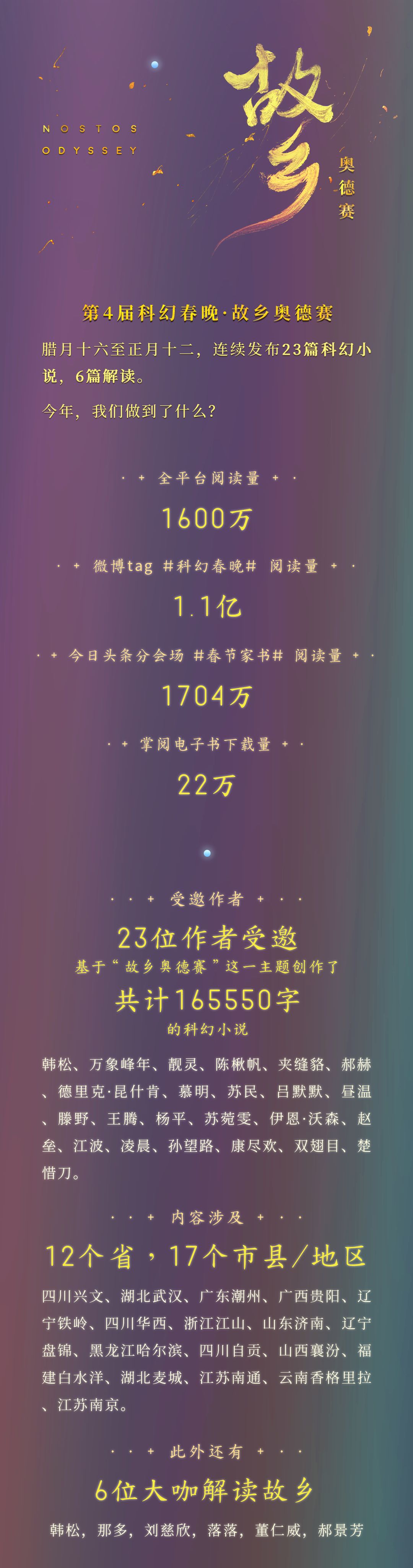

2019年科幻春晚已经落下帷幕,从腊月十六到正月十二,连续发布23篇科幻小说,6篇解读。

去年,科幻春晚在全平台达到850万阅读量,微博tag #科幻春晚# 3700万阅读量,今年的数字翻了一番:

1600万阅读,tag1.1亿阅读,超过同期的#小猪佩奇过大年#,逼近#三体#的2亿tag阅读量。

再一次,20多位国内外优秀作者在3周内以极高的质量实现了中文科幻领域一年来最高的曝光量。

这么高,怎么做到?秘诀很简单:

1.

找到一个和时代、热点都契合的主题:故乡的变迁。

2.

找到一群创作力旺盛的人:新生代的科幻创作群体。

3.

找到一大批各有不同受众的媒介平台:微信、微博、 B站、豆瓣

、今日头条……

有了这些条件,拿到这样的数据,今年的科幻春晚,我们又证明了什么呢?

01

我们又建立了新的共同话题

大刘曾经说,科幻迷总是孤独。传统的科幻杂志随着纸媒衰落了,论坛这个形态落伍了,新媒体造成的割裂无法避免,现在的科幻迷怎么集中?

通过科幻春晚,我们制造了

新的聚合

。

今年,靓灵的《珞珈》讲述了武汉大学的一场黑洞事故,一个普通父亲被意外卷入,在消逝中不断回望过去的生活、家人。

隔天,这篇小说掀起了科幻春晚的第一波讨论热潮——

登上B站首页,183条评论,最高赞留言是:

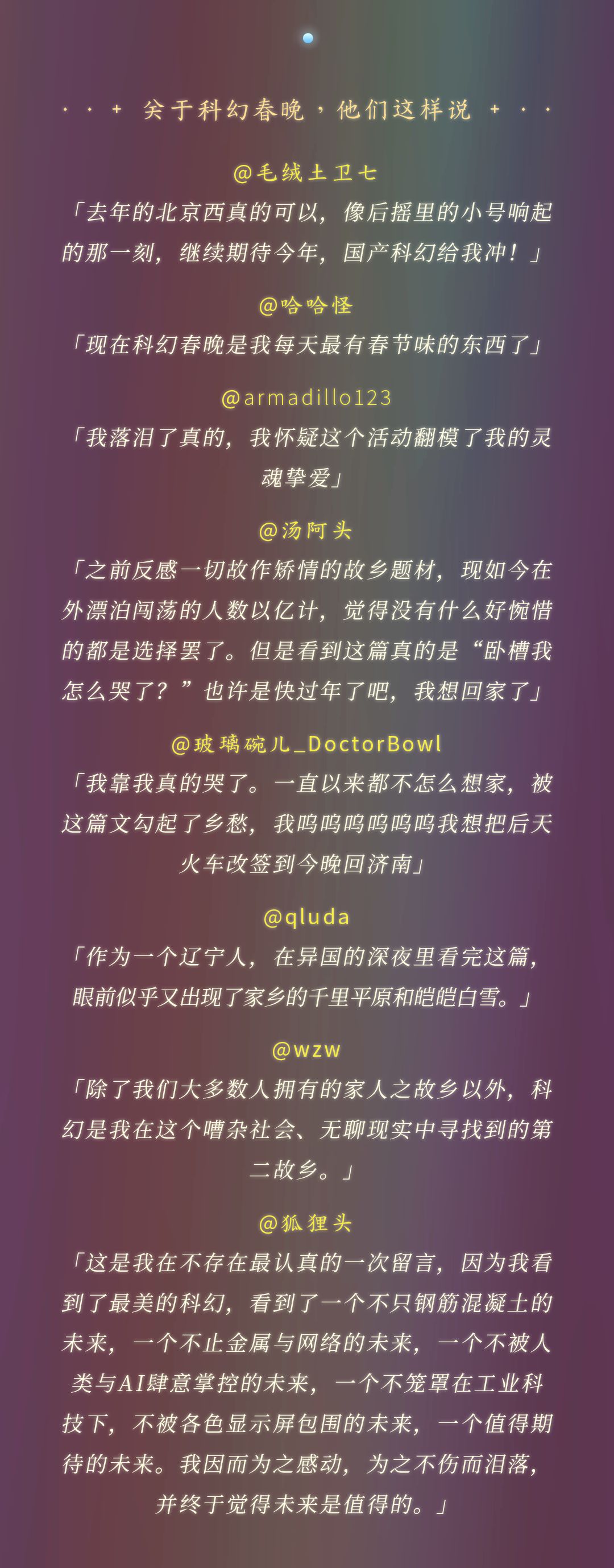

“这篇文章好戳我啊……大概是因为最近家里的事所以有了共鸣……对这种大环境中的小人物人生的细致描写完全没有抵抗力……”

微博上,大批武汉人闻讯赶来:

“脑海里回忆去的全是寒冬大风的汉口江滩,江雾里的轮船,波光粼粼的东湖,简易宿舍,简装论斤打的芝麻酱和老酒……”

机核和微信网友画风清奇:

“胡说…武汉黑洞只可因为珞珈山脚下新落成的引力场国家实验中心的初号机启动暴走事件而诞生。”

“太科幻了,像那些500W以上电器都没法用的学校,根本没有足够的能量造出黑洞来...”

不同平台上,读者对同一篇小说的反应,相似而有不同意趣。不断有人惊呼:原来这里也能看到科幻春晚!还有对这种“仪式”的进一步认同:

“这现在是我每年最有春节味的东西了”

“故事烩大型跨年活动~ 继中元节之后的又一次狂欢~”

△ 科幻春晚在腾讯新闻、掌阅和机核网登上推荐位

曾经分散的科幻迷,因为这件事重新走到一起,同时,它也重新搭建起了作家们共同交流的平台。

未来局100多人的“科幻写作营”的学员群有一项传统:不定期举行写作比赛。今年,大家把决赛设为“我要上春晚”,与科幻春晚同题创作。元宵节后,2篇来自学员的优胜小说,作为科幻春晚的“返场”被发表出来。

春节期间,群内消息一直保持在“未读100+”,业余爱好者、圈外新手、资深作者一起作为“科幻迷”同台竞技,其他领域的作家也被邀请进来——

幻想作家楚惜刀首次参加科幻春晚,全程认真点评了每篇小说,并惴惴不安地表示:

“这是我第一次写科幻故事,第一次写生活了25年的南京城……太久不写短篇了,求轻拍。”

这里不是读者口味的变化,而是更多的作者和爱好者进入了这个领域,比如职业游戏选手、主流畅销作家、建筑师、舞台艺术创作者、基金经理。

他们的新鲜想法冲击了科幻行业,给成熟的作者们带来新的灵感,也让科幻这个曾经封闭的圈子,借由“科幻春晚”向外打开,再打开,一年一度,制造共同的狂欢。

02

作者-读者的互动又开始循环了

当科幻春晚成为中国科幻领域每年阅读量最大的盛事,它自然也就带动了科幻作家和读者的互动——

作者绞尽脑汁展现出自己最优秀的一面,读者则积极回应,为喜欢的作品和作者站台拉票。

读完昼温以济南为背景的《泉下之城》,有读者改签了车票,表示要提前回济南过年。

赵垒的《走麦城》提到98抗洪,很多读者在留言里分享关于98年洪水的记忆:

“你还记得98年的洪水吗?我最记得。13岁,兜转回来,搬了家,我带着拖着板车拉着一堆家具的民工,红星路徒步走到凤台坊……”

“98年8月1日晚上八点,我正在家看电视,突然蓝屏,我以为电视坏了,紧接着县电视台出字幕说老家一个乡镇溃口了,我马上叫醒早睡的妈妈,给姨妈一家打电话,已经断线了……”

值得一提的是,除了作者,读者还关注到了译者。去年科幻春晚,与未来局长期合作的译者罗妍莉翻译了刘宇昆的《宇宙之春》,今年她又翻译了德里克·昆什肯的《速子之心无法爱》,评论区,我们收获了一波各种花式表扬:

“太美了,怎么不把译者名字写在开头。”

“想要认识译者。”

不少读者在春晚小说的评论里谈到故乡趣事,编辑干脆开了一波征集,收上来一大批硬核奇闻:

兰州朋友@心字罗衣 po出了用分离核燃料的离心机搅拌出来的奶油做的“504雪糕”;

@砯聱 说,他们村村长在40年前改革开放初期,曾经举全村之力造永动机;

长春的@wuahny_heji说,吉大医学院的基础楼是伪满国务院。

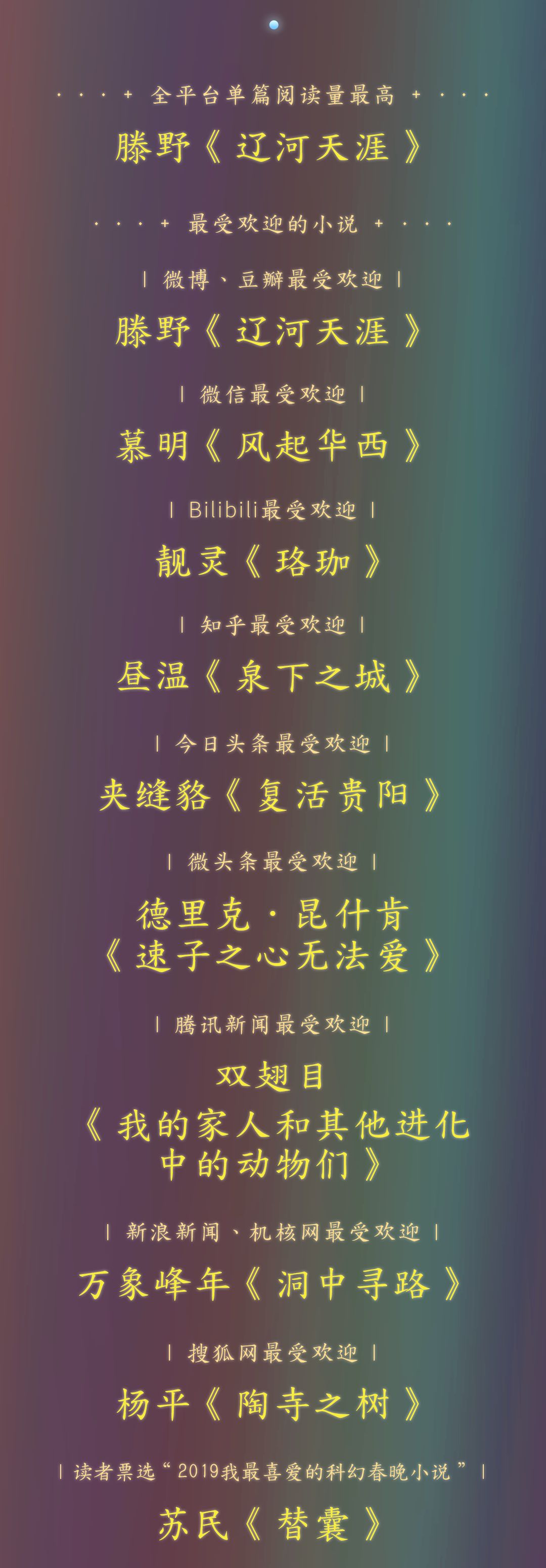

屡次参加春晚的“老面孔”——比如杨平、凌晨、陈楸帆、滕野、万象峰年、双翅目——已经有了固定粉丝群,新作者很多则自带流量,在“我最喜欢的春晚小说”评选中,会有大批粉丝拉票。

这有点像每年中国科幻的汇演,一次无声的庆典,表演者带着竞技味道进来,接受观众的审视,重新洗牌,每一个人都能感到:

在这个时代,成为一名科幻迷,意味着不再孤独,而是有很多人和你一起分享、讨论。

03

本土科幻真的生根发芽

今年,全平台阅读最高的小说是滕野的《辽河天涯》。讲述一个来自海王星的钻井工人,横穿太阳系回家过年。有读者说:

“作为一个辽宁人,在异国的深夜里看完这篇,眼前似乎又出现了家乡的千里平原和皑皑白雪。”

我们收集了上百条评论和留言,出现频率最高的词竟然是“哭”,几乎每个人都在讨论:

想家。

“之前反感一切故作矫情的故乡题材,现如今在外漂泊闯荡的人数以亿计,觉得没有什么好惋惜的,都是选择罢了。但是看到这篇真的是‘卧槽我怎么哭了?’也许是快过年了吧,我想回家了。”

“鼻子有点酸,今年这个主题的文章一篇比一篇扎心”

“回不了家的留学生看得眼泪打转转......”

大年初一凌晨,这份乡愁,和刘慈欣为科幻春晚撰写的解读,以及《流浪地球》一起达到高潮——

电影中的故土眷恋,恰好是一场最切题的“故乡奥德赛”。以至于有人说,看完“小破球”,也觉得像是科幻春晚。

韩松认为,发轫于农耕文明的中国人,习惯在一个屋顶下面养一头猪,这就成了家。“故乡,就是守护这猪圈和这田地,无事不远行,几千年没变过,但2019猪年,未来局要改变这个了。这已远远超出鲁迅《故乡》中的变化。”

△ 摄影:巽

然而动人的不仅仅是故乡,还有中国人的时代记忆:

滕野的《辽河天涯》几乎是一首给新中国油田建设者的献歌,出生在辽宁盘锦,辽河油田总部,他写道:

“曾有一个波澜壮阔的时代,为了开采石油,父辈们令一整座城市从辽河口荒凉的芦苇荡里拔地而起。”

1940年,抗战风起云涌,大批高校内内迁,梁思成夫妇在华西的李庄写作《中国建筑史》,文明因为学者的坚持而没有断绝。慕明用《风起华西》回忆了这段历史,不少人“直到看完才发现是科幻小说。”

江河、灾难、巨大工程,这些保留中国最多集体记忆的元素被写进科幻小说,哦对了,还有中国人的味觉记忆,食物——

夹缝貉、凌晨写贵阳小吃:牛肉粉糯米糕,双翅目写云南美食:豌豆尖儿跟折耳根,读者流着口水嚷嚷:大过年的,看饿了。

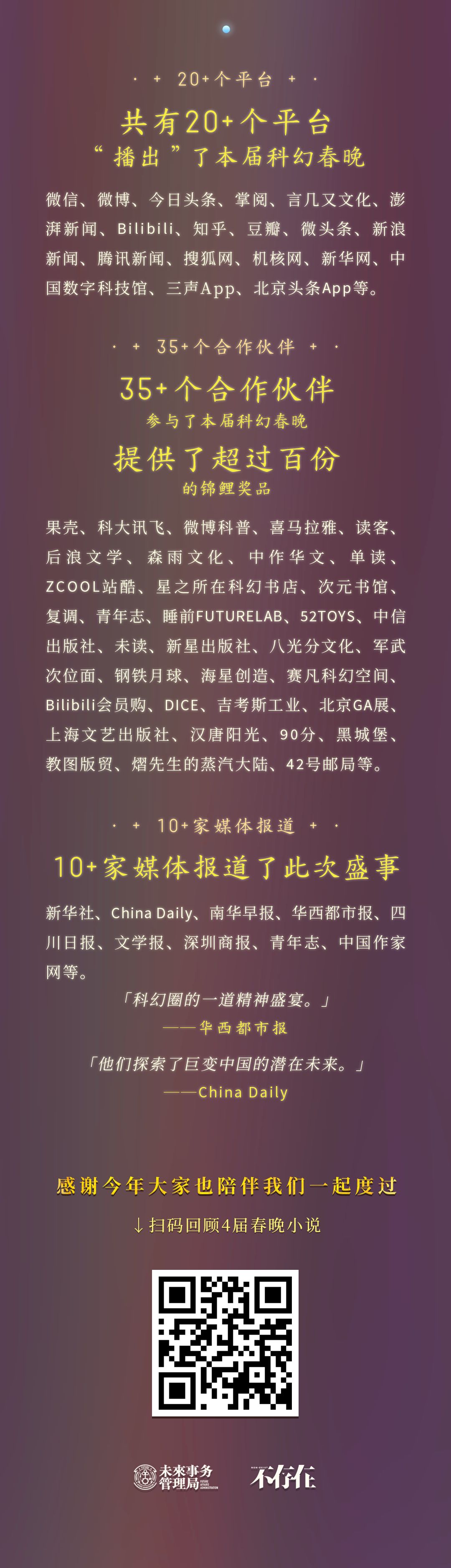

这个春节,跟随《流浪地球》和《疯狂外星人》一起,很多中国人第一次在这个春节接触“科幻”。

然而,仅仅是“大卖”或“刷屏”都不够,我们认为,当科幻真的能吸父母/亲戚来看、真的能让人改签一张回家车票的时候,它才真的开始在本土生根发芽。

巧的是,科幻春晚结束不久,美国科幻作家劳伦斯·M·舍恩以贵州丹寨为灵感的小说《三限律》就入选了2019年美国星云奖提名。

中国贵州的小村庄、消失的扎染艺术、酸汤鱼、外星人……这些个关键词吸引了评委们的注意。

这说明一件事:中国这片土地,确实可以生发出有魔力的故事。

今年最让人感动的一条留言是:

“我(在这些小说里)看到了最美的科幻,看到了一个不只钢筋混凝土的未来,一个不止金属与网络的未来,一个不被人类与AI肆意掌控的未来,一个不笼罩在工业科技下,不被各色显示屏包围的未来,一个值得期待的未来。我因而为之感动,为之不伤而泪落,并终于觉得未来是值得的。”

还有一名读者给出了精辟比喻:

“去年的北京西真的可以,像后摇里的小号响起的那一刻,继续期待今年,国产科幻给我冲!”

这样看来,科幻春晚是一个远远超出预期的产品,我们得到了大量的优质小说,让作者碰触了平时没有机会碰触的话题,完成新的挑战,也让科幻迷们重新聚合起来,不断向圈外扩散。

回到原点:春晚是什么?是文艺界每年对全国人民的一场汇报演出,无论你怎么看待它,它都是这个领域的集中特征的集体展示。

做到这一点,意味着一个行业具有职业性、动员力和传播力。

而今年,在科幻春晚中,每个人都找到了参与本土科幻产业的感觉。

科幻春晚已经不仅是一次活动,一个征文,一次集体讨论。在古老节日、习俗和庆典越来越淡的时代,终于有了一样东西让人值得期待——

是奇观,又扎根于日常烟火,让五湖四海、圈内圈外的人共襄盛举,一起大哭,一起大笑。

让人们近距离感受到科幻的烟火味道,本土科幻的土壤就会更容易结出果实。

我们明年见。