一则新闻将作家张纯如再次拉回到大众视野中。

2025年1月25号

(美国加州时间)

,张纯如的父亲张绍进去世,享年88岁。

她花3年时间写下《南京暴行:被遗忘的大屠杀》

(

The Rape of Nanking

)

,向世界揭露日军的暴行。而她自己因为长期的调查,看到太多残忍的真相,再加上日本右翼分子的不断恐吓,患上严重的抑郁症。

在36岁那年,张纯如吞枪自杀,留下了无尽的遗憾与未竟的事业。

她去世后,她的父母又继续宣传南京大屠杀的真相。当张绍进离去的消息传来,全网都在致敬他接力女儿的义举。

但很少人知道,其实一直将父亲视为榜样的张纯如,才是那个接棒者。

1937年1月7日,张绍进出生在江苏宿迁。他刚7个月大,淞沪会战就爆发了。襁褓中的张绍进和家人在连天的炮火里撑了将近5个月。

张绍进的父亲张迺藩在苏州太仓县当县长,为人正直爱民,别人早早跑路,他一直坚守当地安置难民,帮前线部队挖战壕、造工事。直到日军侵占了苏州,他们才跟随部队撤退到重庆。

彼时,日本空军正在集中火力向重庆进攻。历史上惨烈的璧山空战就是在这段时期发生的。1940年9月13日中午,13架日本零式战机盘旋在璧山的上空,仅半个小时就击落13架中国飞机,孱弱的中国空军几乎受到毁灭性打击。

据不完全统计,截至1943年8月,日本侵略者在长达5年半的时间内对重庆进行了200余次轰炸,近2.6万市民被炸伤炸死,3万余栋房屋被炸毁。

幼年的张绍进经常看到日军的飞机在天空上盘旋,不知道什么时候就丢下几颗炸弹,然后便是轰隆一声爆鸣,四周化作一片废墟。在中国的土地上肆意轰炸,竟成了当时日本空军的一种“消遣娱乐”。

张绍进一家住郊区,附近没有搭建好的防空洞,每次只要一听见防空警报的响声,母亲就赶紧拿上当天的食物,拉着张绍进往附近的仙女洞里面躲。在这个天然溶洞里,他们躲过了一次又一次空袭。

78岁那年,张绍进回过一次重庆,看到已经是景点的仙女洞,耳边似乎又响起了隆隆的爆炸声。

一二年级时,老师有次讲起南京大屠杀,听到日本人在中国的土地上烧杀抢掠,张绍进心里满是愤慨。他不明白偌大的中国为什么要受这样的欺凌,几十万同胞的血海深仇如何才能报之?

年少时期,张绍进最为敬重的人就是父亲张迺藩,父亲虽然没有军权,无法冲在一线,但始终坚守在自己的岗位上,为陷入苦难的同胞予以庇护。

●

张迺藩

张迺藩刚上任宿迁县县长的第一年,就召集知识分子一起搜集文物,又四处集资,修建起来一座马陵公园,里面全是纪念抗日英雄、爱国诗人的内容。当地民众没有什么娱乐,张迺藩便鼓励所有人去逛一逛马陵公园,用这种方式激发民众们的爱国情怀。

后来,张迺藩又被任命为江苏省第四行政区专员兼司令,正值战乱,很多难民蜂拥着挤入南通。看到这样的惨状后,张迺藩立马着手在南通县的东、西、南三个门设了粥厂,并四处寻找适合的房子来当难民招待所。

除此,他还找了一些工厂,宣布身强力壮的年轻人,可以去里面干活,挣生活费。他始终认为做中国人,倾尽所能为同胞做一点事,才能问心无愧。

●

张迺藩

张迺藩刚上任宿迁县县长的第一年,就召集知识分子一起搜集文物,又四处集资,修建起来一座马陵公园,里面全是纪念抗日英雄、爱国诗人的内容。当地民众没有什么娱乐,张迺藩便鼓励所有人去逛一逛马陵公园,用这种方式激发民众们的爱国情怀。

后来,张迺藩又被任命为江苏省第四行政区专员兼司令,正值战乱,很多难民蜂拥着挤入南通。看到这样的惨状后,张迺藩立马着手在南通县的东、西、南三个门设了粥厂,并四处寻找适合的房子来当难民招待所。

除此,他还找了一些工厂,宣布身强力壮的年轻人,可以去里面干活,挣生活费。他始终认为做中国人,倾尽所能为同胞做一点事,才能问心无愧。

高中毕业那年,他以甲组第一名的成绩考入台湾大学物理系,随后又获得哈佛的奖学金,前去美国深造。后来他一心钻研学术,成就斐然,他写的《量子理论》在美国理论物理界影响极大。后来,张绍进留在美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,任物理系教授。

上世纪60年代,张绍进和爱人张盈盈举办了婚礼。如果只用一句话来总结他们的爱情,那就是——两个灵魂相似的人,找到了彼此。

张盈盈也跟重庆颇有渊源。那时,张盈盈的母亲在重庆宽仁医院待产,本以为医院一边靠山,一边靠嘉陵江,日本人不会来轰炸。结果有一天,空中突然飞来几十架飞机,密密麻麻的炸弹快速掉落在医院里,瞬间火光满天。

在南岸上班的张父远远瞧见,整个人急疯了,警报都没有解除就立马乘坐第一班轮渡赶到医院,刚到的时候看到门都被炸烂了,以为妻子没命了,正要放声大哭,这时医院的护士告诉他,所有病人都被抬到了防空洞,他的妻子安然无恙。

经过这件事后,张盈盈的母亲很快被转移到很偏僻的乡下,一直待到张盈盈出生。盈盈小时候父亲总会抱着她在耳边念叨:“盈盈啊,我差点失去了你和你妈妈。”

3岁那年,张盈盈跟着父母搬到了沙坪坝的覃家岗,她的童年跟张绍进一样,充斥着日军空袭的轰炸声。

彼时日军搞疲劳战术,故意不让地面的人休息。在张盈盈的记忆里,常常是母亲刚做好饭,轰炸就开始了。经验多了,父亲干脆把行军床和桌子放到防空洞里,轰炸一开始,张盈盈就带着自己的小板凳和母亲一起钻进防空洞里。

还在熟睡的张盈盈总是突然被父亲从被窝里拖出来,衣服还来不及套好就往防空洞里面躲,一躲就是好几个小时。

条件虽然艰苦,但张父张母对女儿期望极高,童年时,张盈盈听得最多的一句话就是:“金钱可能会遗失或者被人偷掉,但在我们脑中的知识是永远不会被别人偷走的。”

●

张盈盈(后排右一)与家人合影

张盈盈最终考取了哈佛大学的生物化学专业博士。去美国学习时,父亲特意嘱托她:

“你是去美国学习现代科技的,你应该知道,中国拥有五千年的历史。说到哲学和道德,西方世界需要向我们学习!”

这种骨子里对中华民族的认同和热爱,让张盈盈和张绍进组建家庭后,也给自己的小家立了一个家规——

学中文,说中文,不可忘记自己根在中国。

1967年,张绍进夫妇从哈佛毕业,又去到新泽西州的普林斯顿大学当博士,两人日子过得很简单,全身心投入各自所研究的领域。

闲暇之余,两人讨论起孩子的名字,最终从《论语·八佾》中选取了“纯如

”

二字,他们希望孩子求真、纯粹。

张盈盈手里时刻拿着育儿书,每次喂张纯如喝奶,她都会记下奶瓶上的刻度,方便控制食量。但张纯如一哭,张盈盈就心疼得不得了,也顾不上计算,赶紧喂她。一天下来喂了十几次,张盈盈累坏了。

张绍进一看,立马接手抱女儿,让妻子休息。养孩子很累,但两人都很快乐,对张纯如更是捧在手心里地宠爱。

4岁那年,张纯如提出想写故事,但她不会写,只会比划,张盈盈知道后立马找来纸张,让孩子把想写的全画在上头,再由她一页一页地转写成文,完成后,张盈盈还在上面郑重地写下——“张纯如所著的故事”。

为了让张纯如学习中文,夫妇俩一进家门就只说中文。张纯如听不懂的地方,他们一遍遍教。在这个家里,保有对中华民族文化的认同,是必须传承的家规。

再大一点后,张绍进开始给孩子讲自己当初在祖国的经历,日本人如何猖獗,飞机的轰鸣多么刺耳,还有在南京发生的那场惨绝人寰的大屠杀。

才9岁左右的张纯如听到后,对南京大屠杀印象很深,她专门跑去图书馆查资料。却发现美国的图书馆里一点资料也查不到,去学校问老师,老师也是全然不知情。

爸爸妈妈口中那些血腥的往事,在这里似乎是从不存在的。有一瞬间,张纯如也怀疑过是不是父亲讲得太夸张。

可父亲的讲述是那么清晰,那些事情仿佛是昨天发生的,同胞罹难、山河破碎、血流成河,各种细节清晰可见,父亲不可能骗人。

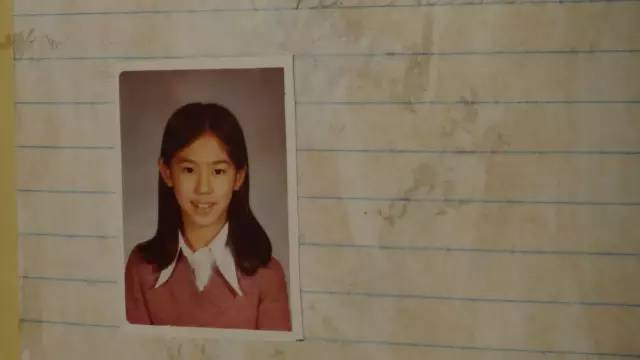

●

中学时代的张纯如

从那时起,张纯如一直想寻找出真相,为什么这段历史在美国竟无人知晓?

长大后,张纯如参加一个展会,里面全是日军侵华的照片,砍掉的头颅、割开的肚腹……这是她第一次亲眼看到自己的同胞被残害,那一刻张纯如全明白了,父亲没有骗人,是有人有意在掩盖这段历史!

1994年,张绍进夫妇接到了张纯如的电话,女儿决定要把南京大屠杀写出来。两人听到后非常支持,鼓励她去寻找南京大屠杀的真相。整个过程中,他们一直耐心陪着张纯如,仔细读她寄来的信,给她建议。

《南京暴行:被遗忘的大屠杀》成稿后,张绍进夫妇比张纯如还高兴,他们知道女儿付出了多少心血,于是把这本书看作自己的“亲外孙”。

●

张纯如

和她写下的《南京暴行:被遗忘的大屠杀》一书

但随着这本书的影响越来越大,张纯进夫妇开始担心女儿了,因为外界有人持续质疑南京大屠杀的真实性,继而上升到对张纯如的人身攻击。在这样的精神压力下,张纯如患上了严重的抑郁症。