沁河,属黄河支流,发源于山西省沁源县西北,向南流经沁源、安泽、沁水、阳城、泽州五县,在河南省武陟县汇入黄河。

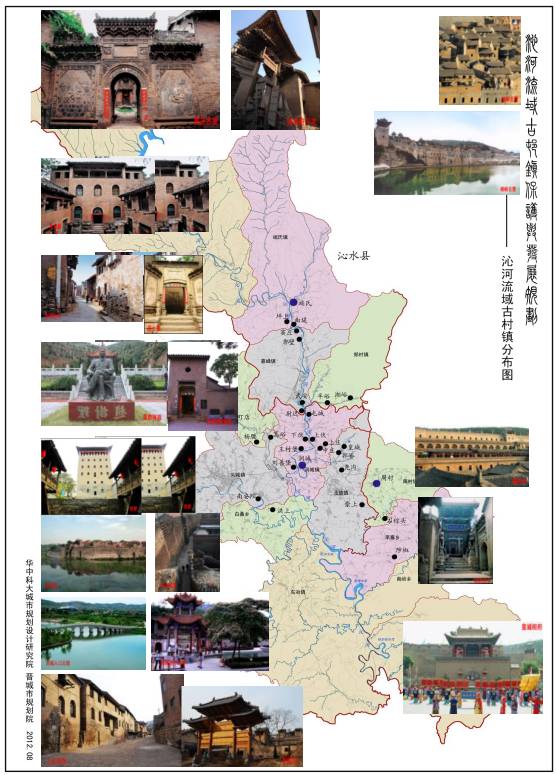

本次规划范围属于沁河中游,确定在晋城市的辖区内,以沁河主河道为轴线,从上到下包括沁水、阳城、泽州的3县14个乡镇,河流总长度163公里。

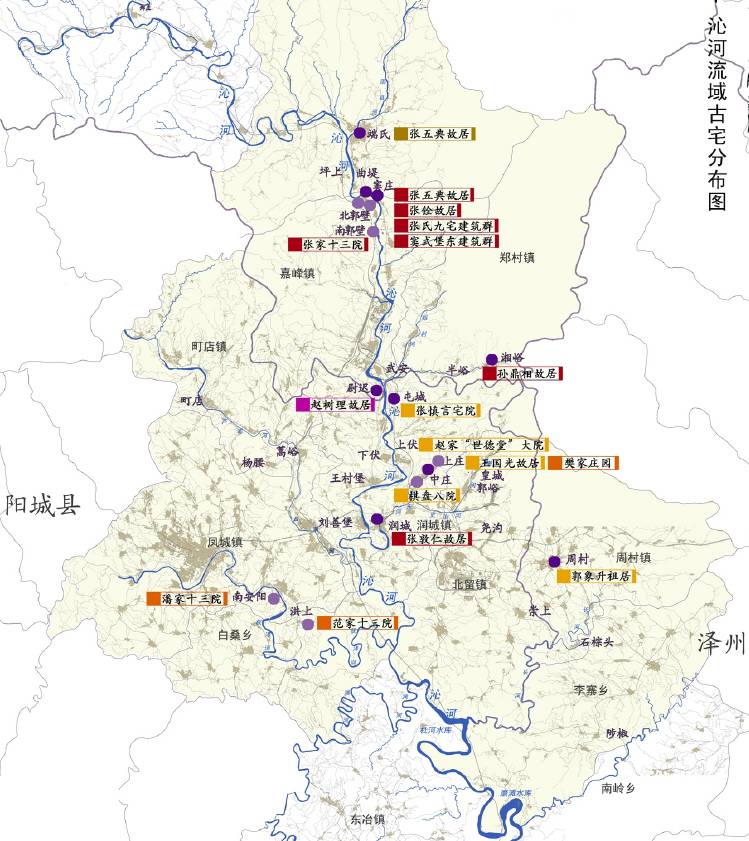

沁河流域古村镇,指两岸历史悠久,特色鲜明,历史风貌较完整的历史村镇,本次规划在国家及山西省历史文化名村(镇)的基础上,经过实地考察和历史考证,进一步确定了30个古村镇为规划研究对象。

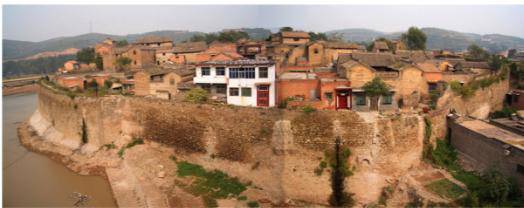

沁河流域,一方面是山西最具特色和文化价值的古村镇密集区,有“一镇五村”共六座中国历史文化名村(镇),有“二镇八村”共十座山西省历史文化名村(镇),其中五座村寨以整体聚落形式列为全国重点文物保护单位,可谓是中国乡土人居的宝库,有着极高的保护价值;另一方面也是全国优质无烟煤贮藏基地,晋城市经济开发的重点区域,市政府要求把沁河流域作为市域特色城镇化和城乡一体化发展建设示范区的重点推进,其中的古村镇面临

着发展高潮的严重挑战。

规划因势利导,从生态文明、经济发展、社会和谐三方面,提出沁河流域古村镇的发展目标:

国家级文化生态保护区

在晋城市政府的直接领导下,按照国家级文化生态保护区的要求,

以沁河流域为载体,以三十个古村镇为主体,将煤铁之乡、水旱码头、潞泽商人、防御堡寨、科举门庭等文化形式,

二十余项非物质文化遗产、自然风光及生态环境,进行整体保护。

国家文化旅游经济示范区

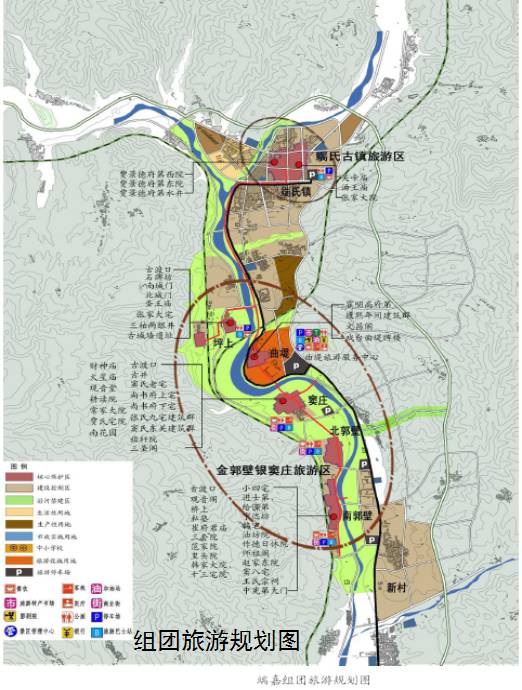

实行“统一规划、集中管理、组群开发”,

在市政府主导、县乡政府协作、村镇政府参与的市场机制中,

将沁河流域古村镇群打造为旅游资源丰富、文化特色突出、自然环境优美、服务设施完善的国家级文化旅游示范区。

山西省特色城镇化示范区

以“地下转地上,黑色转绿色,煤炭促旅游”和“旅游经济拉动城镇化建设”为特色城镇化道路,

突出沁河流域古村镇在山西省煤炭反哺旅游的潮流中的典型示范意义。

整体保护

在宏观层面上,不仅要突出村落个体特色,更要体现沁河流域古村镇的整体风貌,使得分散的古村镇成为一个整体。

集群保护

在中观层面上,解决单个村镇各自为政、无序竞争和资源浪费,以及单个保护中的文化流失和破坏。

特色保护

在微观层面上,以资源的稀缺性和典型性为条件,进行特色的保护与强化,避免保护修复过程中古村镇之间景观的相互复制。

统筹发展

在旅游产业上,整合区域旅游资源,将分散经营的古村镇集合成为一个有机整体,实现单体经营向集群化发展转变,进而推进资源配置质量和效率的提高。

协作发展

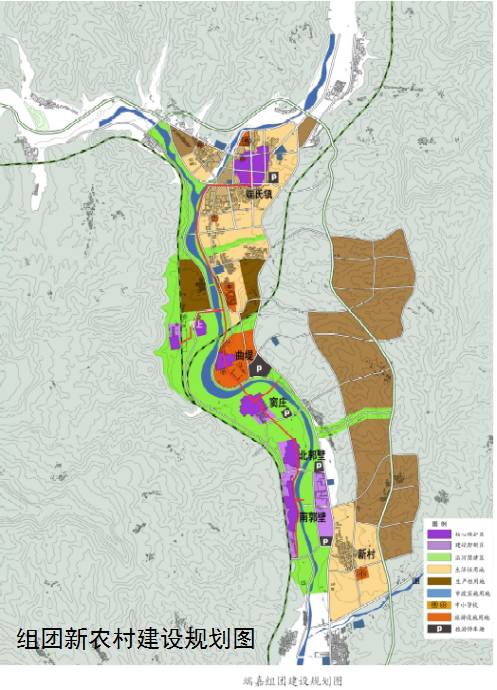

在新村建设上,变分散布局的农村聚落为集约高效的城镇型空间,为生活居住、旅游度假、煤炭开采和生态观光等活动提供舒适的环境和条件。

流域层面的整体空间重组

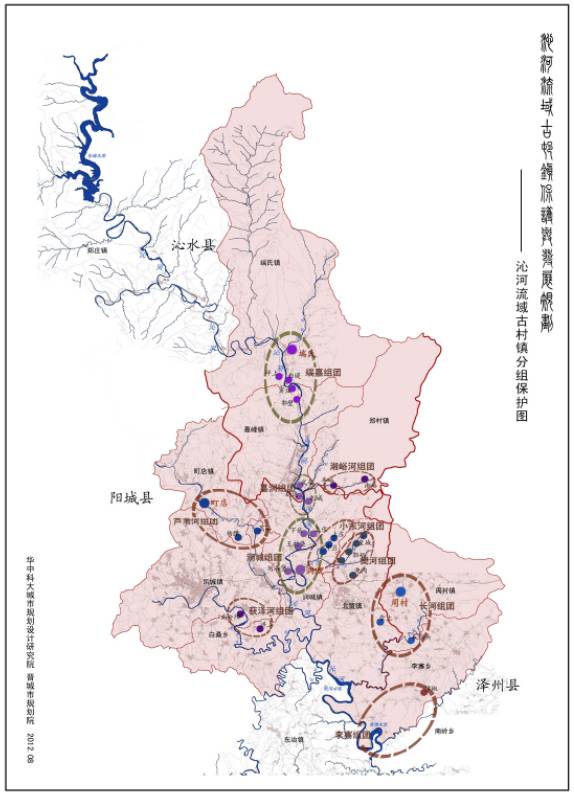

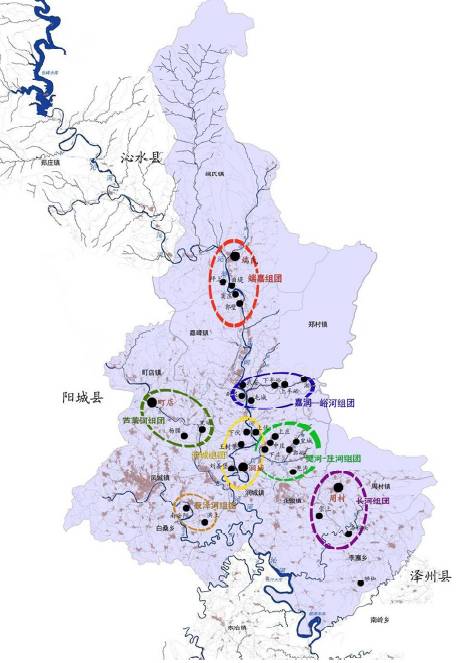

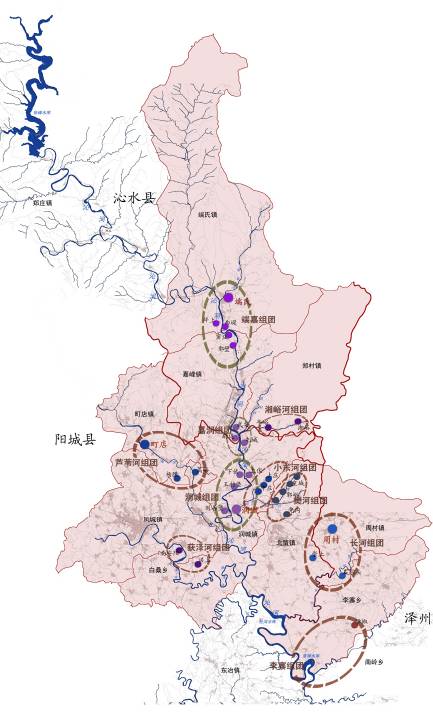

将30个古村镇根据地理环境(山岙与河流),组合为8个组群。

组群层面的局部协调发展

在组群内部协调发展的基础上,整合个各村镇的保护、新农村建设、旅游发展等规划。

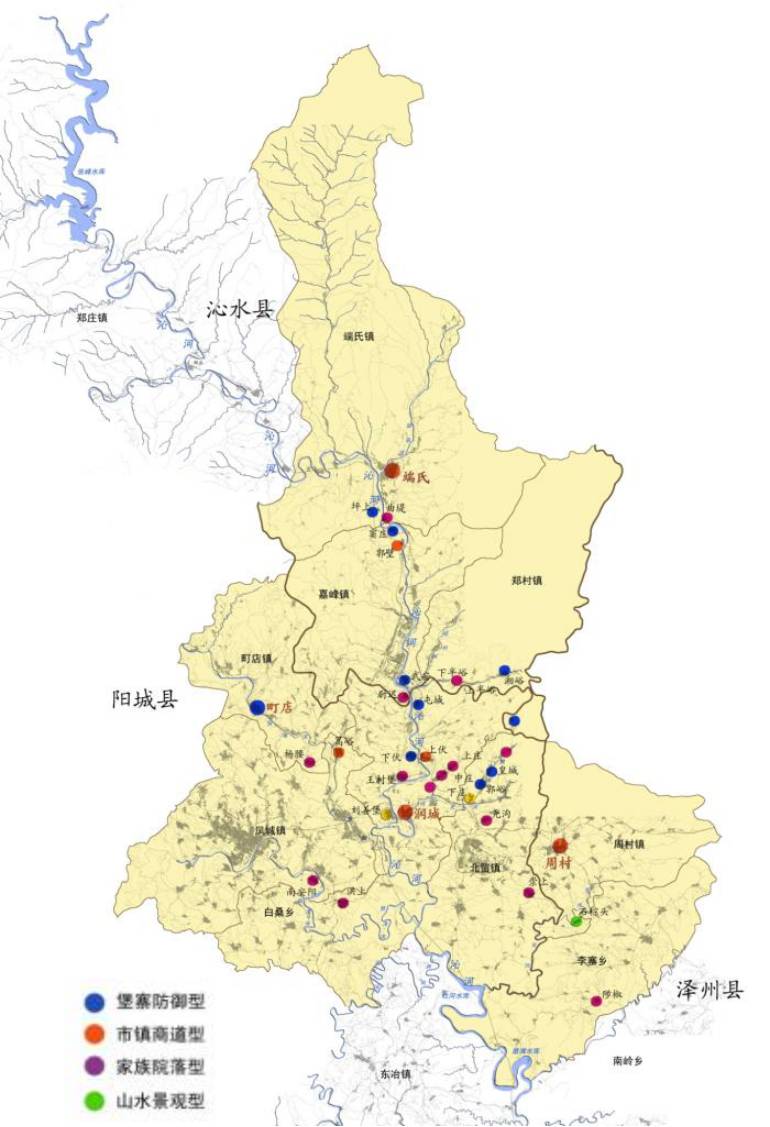

个体层面的分级分类保护

将30个古村镇根据历史文化价值分为三级保护,

根据空间特色分为堡寨防御型、家族院落型、市镇驿道型、山水景观型,

根据遗存完整度分为整体型、片区型、单体文物型,分别制定保护与发展的通则。

历史群域空间

——构成完整的历史解说系统

文化线型空间

——探寻潜在的历史文化路径

增长点状空间

——培育旅游发展经济增长极

本项目在实际工程的基础上进行科学问题研究,探索了一种基于地域文化“集群式”古村镇的研究思路和保护规划方法,对我国历史村镇保护具有一定的普适性意义。

(1)从区域历史环境中认识古村镇的价值与特色

借鉴历史学的相关方法,把空间概念引入史学方法论,寻找影响沁河流域文化形成与发展的主要动因,包括煤铁资源、潞泽商人、匪患战乱、水旱码头、科举门庭五项。在此基础上,疏理出沁河流域的历史遗产的四个系列:沁河古堡寨、沁河古商道、沁河古庙宇、沁河古宅院,避免仅从现状遗存的表象来评估文化遗产的价值,具有一定的理论探索意义。

(2)从集群概念上提出古村镇保护与发展的规划对策

村镇或者聚落不同于城市,受地域环境影响,文化同源、历史关联,空间相近、风貌相似,在布局上呈“集群”现象。但目前我国历史村镇的保护规划,受历史文化名城的影响,多以单体形式进行委托,在行政区划内进行编制,结果是相关的历史环境没能得到保护,丧失了文化价值。本项目从不同的空间层次来制定相关的保护内容及措施,并进一步将实施策略落实在“集群”这一中观层面上,具有较强的可操作性。