As a writer, your goal is to keep your reader believing in your story even though both of you know it’s fiction. When I wrote The Handmaid’s Tale, nothing went into it that had not happened in real life somewhere at sometime. The reason I made that rule is that I didn’t want anybody saying you certainly have an evil imagination, you made up all these bad things. I didn’t make them up.

《使女的故事》《盲刺客》《别名格蕾丝》《羚羊与秧鸡》《猫眼》的作者

身为作家,你的目标就是要让读者对你的故事深信不疑,即使你和读者都知道它是虚构的。在《使女的故事》这部小说中,故事的情节都是曾在某时或某地发生过的事情。我之所以有此准则,是因为我不希望别人说我拥有魔鬼般的想象力,认为所有这些不好的事情都是我编造的。我可没有编造。

IN HER FIRST EVER

ONLINE CLASS

If you really do want to write and you’re struggling to get started, you’re afraid of something. Remember, it’s only you and the page. The waste paper basket is your friend. It was invented for you by God.

SPECULATIVE FICTION

DYSTOPIAS

HISTORICAL FICTION

PROSE STYLE

DIALOGUE

CHARACTERIZATION

People are always coming up with new theories of the novel, but the main rule is hold my attention.

在她有生以来的第一次网络公开课上

假设你真的想写作,但迟迟开不了头,

说明你在担心着什么。

记住,这只是你和纸张之间的事情。

废纸篓是你的朋友,是上帝为你而创造的。

臆想小说

反乌托邦小说

历史小说

散文体小说

对话

人物刻画

新的小说创作理论层出不穷,但关键的是要能吸引我的注意力。

MARGARET ATWOOD

TEACHES CREATIVE WRITING

Any form of human creativity is a process of doing it and getting better at it. You become a writer by writing. There is no other way. So do it. do it more. Do it better. Fail. Fail better. Somewhere out there, there are the readers for your book. I’m Margaret Atwood, and this is my Masterclass.

玛格丽特·阿特伍德

讲授创意写作

人类任何形式的创新都是一个坚持去做而且做得越来越好的过程。作家是靠写出来的,别无他途。那还等什么呢?赶紧写吧,多多益善。别怕失败,要越挫越勇。说不定在某个角落,你的读者正翘首以待呢!我是玛格丽特·阿特伍德,这就是我的大师讲堂。

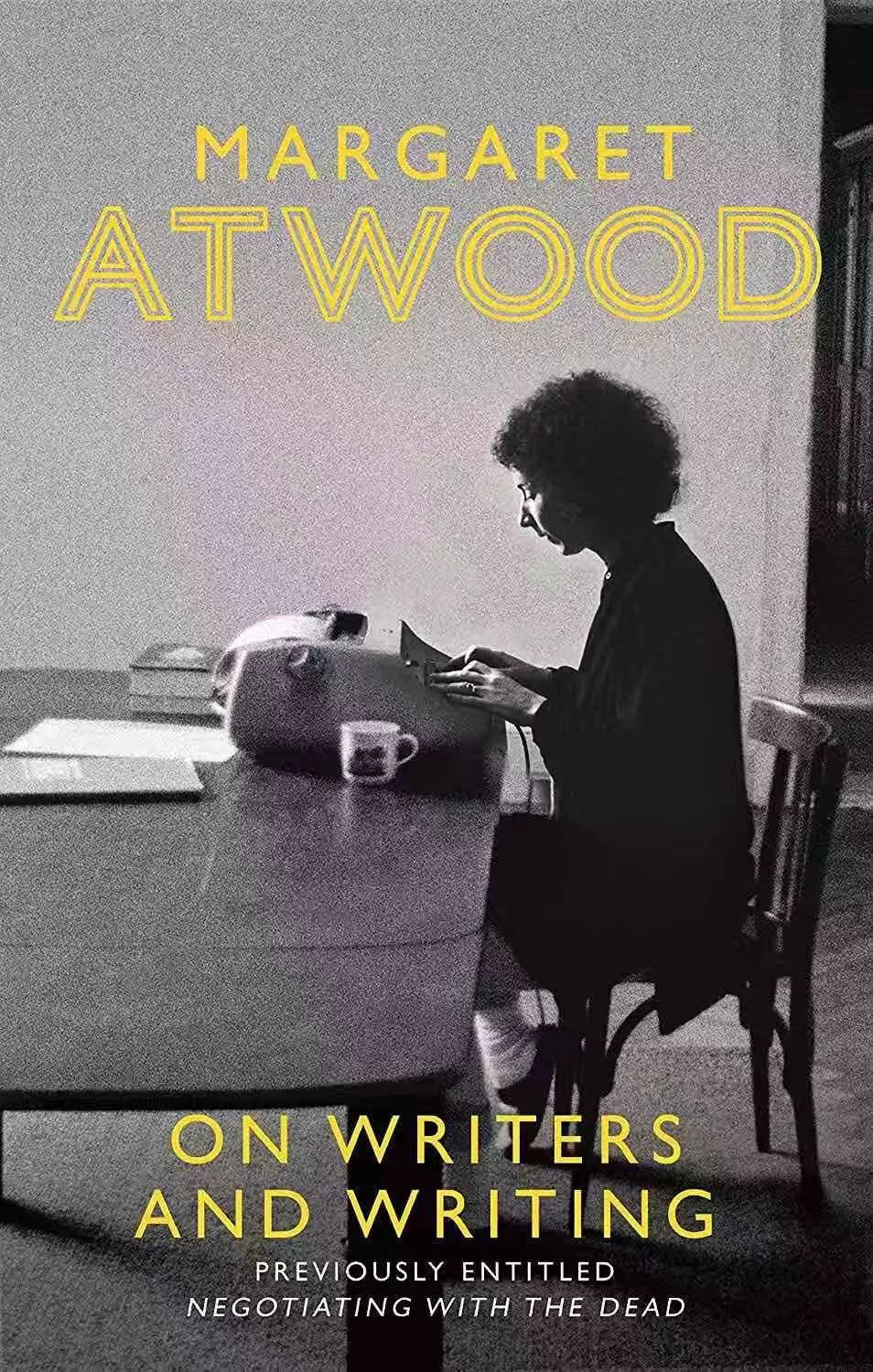

Margaret Atwood

Cambridge University Press

2002-3-6

“要成为一个作家,必须要经历一些困苦吗?

”有些立志当作家的人常常这样问我。我常常这样回答:“不用担心,你一定会受苦,不管你喜欢不喜欢。”我想补充的是,很多时候,困苦是写作的结果,而不是写作的原因。为什么?因为有很多人断不会让你这个“自作聪明的自大者”好过的。

出书通常就像是接受审判,有的“罪名”与你自己所认为的完全不符。

《毛二世》中的一个角色说:

“只有小说家了解秘密生活,了解由默默无闻、被人忽视所致的愤怒。

你们大部分人都是半个杀人犯。

”同样持有这种看法的还有很多批评家、很多义愤填膺的维稳委员会成员(他们致力于清理不良的年轻人读物),以及很多极权主义政府。

他们知道某处埋了一具尸体,极力想将尸体发掘出来,然后将你这“凶手”抓捕。

问题是,他们找到的“尸体”往往不对。

从这一方面来看,写作和其他艺术形式(或今天的媒体)有何不同呢(如果他们真有不同之处的话)?

所有门类的艺术家都会遭到诽谤,每一种艺术家都曾面对“行刑队”。

但我想说,作家尤其容易遭到那些有权利谴责他们的人的报复(比如将他们暗杀于大街上,或将他们从直升机上抛下),这不仅因为作家太爱多嘴,还因为一个不管你喜不喜欢都得承认的事实:

语言天生就有一个道德维度,比如,如果你说“杂草”,就一定隐含了你对“杂草”类植物的负面评价。

我读大学时,和我同专业的学生都得熟悉阿奇博尔德·麦克利什(Archibald MacLeish),在《诗的艺术》(Ars Poetica),其中写道:

“诗应该是可以感知的、沉默的 / 一如成熟的果子”;

结尾写道:

“诗不应该含有意义,而应该直白呈现。

”当然,这首诗的苛刻要求是自相矛盾的:

既然是一首诗,那它就不太可能是沉默的、不含有意义的;

事实上,这首诗深深植根于说教传统。

批评家们长久以来都认为,艺术的目的是既能悦人,又能说教,我觉得这首诗更偏向于艺术的说教功能。

你甚至可能会说这首诗具有规约性。

我请教了一个最近来家里做客的小说家Valerie Martin的看法。

我问她有没有可能写出一部没有任何道德意义的小说?

她回答说:

“不可能。

小说的道德意义不是你所能控制的,因为故事必然会有这样或那样的结局,而读者一定会对故事的结局进行是非对错的评论,不管你喜不喜欢。

”

她回顾了很多曾经尝试在创作中不掺杂任何道德元素的作家,比如在《梵蒂冈地窖》中虚构了主人公拉夫卡迪奥的纪德,又如曾宣称要抛弃“角色”和“情节”这两个陈旧概念的阿兰·罗伯格里耶(Alain Robbe Grillet。

法国作家,曾接受统计学和农艺学的教育,后成为一名作家和电影制作人。

)我记得我曾在20世纪50年代读过罗伯格里耶的作品,读他的作品就像是在读一个还没放任何东西的空餐盘。

除此之外,我还发现他写的散文在道德上几乎是中立的,但这种散文在其他很多方面也是中立的,这些方面使得他的作品饶有趣味。

“没错,他的散文确实让人捧腹,”我这位朋友说,“但是你现在还在读他的小说吗?

”我答道:

“没在读了。

”她说:

“没有什么新东西,而且也没有笑话。

”

作家无须对小说的人物或结局进行价值评判,至少不需要以任何公开的方式进行。

契诃夫有句不太符合实际的名言,说他从来不评价他小说中的人物;

你会发现,很多文学评论都心照不宣地认同这种克制。

但是读者会评判小说的人物,因为他们会解读。

我们所有人每天都会做各种解读,我们也必须解读——不只是语言,还有整个环境:

“这个”意味着“那个”,比如(交通指示灯所显示的)“小绿人”意味着我们可以过马路,而“小红人”则意味着不能过马路;

如果我们不解读,我们就会死。

语言在道德意义上并非是中性的,因为人脑的欲望并不是中性的,狗脑也不是,鸟脑也不是(比如,乌鸦很讨厌猫头鹰)。

我们喜欢某些事物,而讨厌另外一些事物;

我们赞同一些事物,而否定另外一些事物。

这是有机生物的天性。

如此一来,纯粹艺术的境遇如何呢?

恐怕会比较尴尬。

它就在报纸、政治反应和市场力量的人人皆可参与的、最偏僻的角落里,艺术与社会在诸如“用大象粪装饰圣母像”这样的事情上发生碰撞,但二者都边收门票边数钞票。

格温多琳·麦克尤恩曾说过:

“诗人是手法不快的魔术师。

”

关于这个话题,我想通过三个文学虚构人物,从另一个角度来讨论。

这三个虚构人物都是类似魔术师的角色,分别是:

莱曼·弗兰克·鲍姆(L·Frank Baum)的儿童小说《绿野仙踪》(The Wizard of Oz)中的奥兹国巫师;

莎士比亚戏剧《暴风雨》(The Tempest)中的人物普洛斯彼罗;

以及克劳斯·曼(Klaus Mann)的小说《梅菲斯特升官记》(Mephisto)中疯狂追求权力的演员亨里克·荷夫根。

这三个人物有什么共同点呢?

他们都存在于艺术和权力的交织中,因此都有着道德和社会责任;

三者都是某种类型的幻觉艺术家。

在所有这类魔法师、巫师或魔术师的角色中,总是会涉及伪装、欺骗以及为了获得这样或那样的权力而操纵别人的问题。

每当艺术家试图获取超越艺术范围的权力时,他似乎就有些站不住脚了;

但如果他压根不去融入社会,那么他又有变得完全无足轻重的危险——只是随手涂鸦,做些解闷的手工,玩弄些零碎之物,整天一个人呆着琢磨笔尖上能容多少天使跳舞。

该怎么做?

该往何方?

如何继续前行?

一个将社会道德责任和艺术的纯粹性相结合的艺术家能否获得自我身份认同?

如果能,那么这种身份认同会是什么?

问问我们所生活的这个时代,它也许会回答——这个身份就是“见证者”,或者叫“目击者”。

这是一个古老的角色。

“我当时在场,我看见了,它就发生在我的身上”——这些是诱人的建议,深深吸引着想象,从希罗多德(Herodotus)起,之后的作家都明白这个道理。

乔治·奥威尔说:

“好的散文就像一面窗玻璃。

”这意味着,我们透过这面玻璃所看见的就是真理,完整的真理,而且只有真理,没有别的。

《圣经·约伯记》中的四个信使说:

“惟有我一人逃脱,来报信给你。

”《圣经·约伯记》第一章第15—19节。

在一部集中营题材的电影《集中营血泪》(Playing for Time)中,一位老人把自己那份香肠递给快要饿死的小提琴家[由瓦妮莎·雷德格瑞夫(Vanessa Redgrave)扮演],对他说,我们必须有人活下去,才能告诉世人这里所发生的真相。

那些叙述囚禁、放逐、战争、内战、奴役、灾难的故事,罪犯和海盗被虐待的故事,以及乱伦幸存者的故事,如果我们认为它们是根据真实事件——尤其是作家本人所经历的真实事件写成的,那么,我们会觉得这些故事更加震撼人心!

这类故事的力量巨大,尤其是当它们与艺术的感染力相结合时。

作家要将它们写出来,有时还得偷偷带出境跨国发表,这需要的勇气也同样巨大。

这些故事存在的地域既非事实,又非虚构,但或许两者皆是——让我们称其为“加强版的事实”(enhanced fact)。

即使作家并没有捏造“见证者”故事,而是明确承认故事是虚构的,仍会被指控窃用了别人的声音。

具有社会意识的作家很容易被指控利用苦难者的痛苦和不幸来获取私利。

这会不会让我们对《雾都孤儿》有新的看法?

查尔斯·狄更斯到底是一个社会改革者、道德和正义的捍卫者,还是艾丽斯·芒罗笔下那个“肮脏的道德白痴”作家雨果?

这两者之间的界线有时并不明显,有时全取决于旁观者怎么看。

“见证者”还可能是一种偷窥狂。

在约瑟夫·利昂·埃德尔(Joseph Leon Edel)对亨利·詹姆斯的小说《圣泉》(The Sacred Fount)的介绍中,埃德尔引用了当时有人对詹姆斯小说的评价,说詹姆斯的小说给人一种“一个人通过钥匙孔偷窥一个正通过钥匙孔偷窥别人的人的效果”。

该小说的主角是个小说家(这并非凑巧),讽刺的是,虽然他总是刺探别人,但最后却不确定自己究竟发现了什么。

克里斯多夫·伊舍伍德(Christopher Isherwood)有本响当当的书,名字叫《我是一台摄像机》(I Am A Camera)。

实际上,没有人会是一台摄像机,那么这种自我界定从何而来?

我们猜它和私家侦探私家侦探在英文中又称private eye。

到了十九世纪末,这种结合既产生了吸毒成瘾、会拉小提琴、目光犀利如鹰的私人侦探夏洛克·福尔摩斯,也产生了奥斯卡·王尔德笔下的亨利·沃顿勋爵,他是一个高超的美学家、超然的观察者,并像化学家做实验那样拿别人的情感生活做实验。

诗人叶芝叫后辈诗人冷眼观生死,他要表达什么意思?

眼睛为什么要是冷的?

这个问题困扰了我多年。

也许叶芝是最后下定决心走艺术这条路,一反他早年投身政治的做法。

又或许他的意思就像布莱恩·摩尔(Brian Moore)1962年发表的小说《来自林博的答案》(An Answer from Limbo)中的一段,主角(一个作家)站在他母亲的坟边:

在坟坑上面,挖墓者们节奏整齐地挥舞着铲子,铲土,填坑,铲土,填坑,以土盖土……牧师合上了他的祷告书。

得记住这一幕。

然后,他仿佛往前走到我旁边,那个喝得醉醺醺的、充满仇恨的布伦丹……在我的耳边重复了他在多特蒙德聚会上说的话:

“作家站在他妻子床边,看着她因痛苦而扭曲了的脸,他的第一要务是记录她死亡时的痛苦。