本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨

你怎么看奥斯曼扩张与东欧小国的生存之道?

15-16世纪间的东欧地区,大都笼罩在奥斯曼土耳其帝国的扩张阴影下。

由此催生的众多战乱,不仅有本地王侯们的舒适抵抗,也包括很多靠西方支持的大国争霸行动。但在这两股主流之下,还存在带有曲线救国性质的内耗。

1531年的奥伯廷战役,就是波兰与摩达维亚之间的地盘争夺战。

两者都是奥斯曼北扩的受害者,进而修改了本国战略发展方向。但奥斯曼势力的无限扩张,还是让他们别无选择,只能为有限的生存空间而战。

奥斯曼扩张的副产品

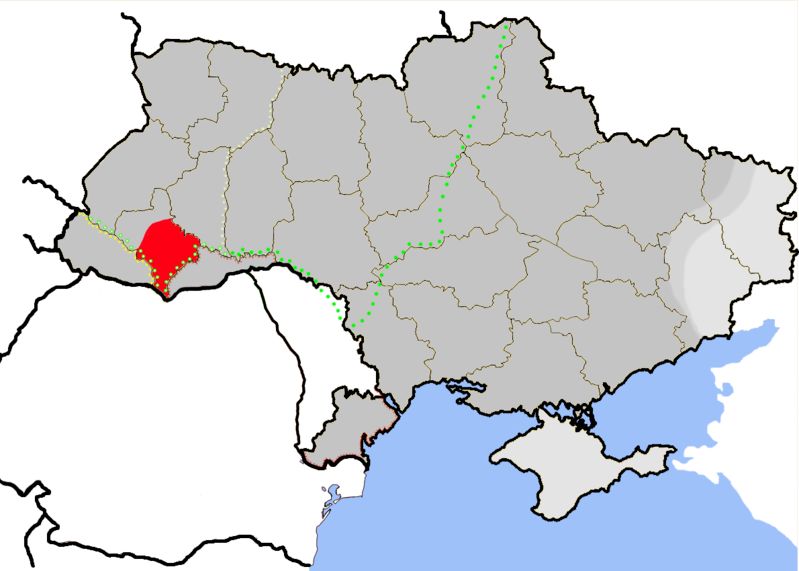

位于奥斯曼帝国边缘的 摩达维亚

1503年,摩达维亚历史上最伟大的君主斯蒂芬三世病死。

此时的反奥斯曼先锋,已经向君士坦丁堡方面服软,并在大体上维持着附庸身份。但沿海港口的丧失,却让破落的经济更加雪上加霜。因此,摩达维亚人就必须从其他方向寻找突破口,努力维持自身的收入水准。

由于地处黑海西北角的关键位置,摩达维亚实际上被各种强大的政体所包围。

南面的奥斯曼帝国,不仅以伊斯兰世界的领袖自居,也是传统希腊正教文化的保护人。东面的乌克兰平原,有可怕的克里米亚鞑靼掠夺者活动。他们可以顺着游牧势力入侵欧洲的老路线,随时攻略摩达维亚山区。至于西面的匈牙利和北方的波兰,虽然在距离与实力方面都略书一筹,但终究比自身强大许多。

摩达维亚在斯蒂芬三世手里达到鼎盛

因此,摩达维亚人的策略,就在斯蒂芬三世的执政后期发生变化。

表面上,他们继续保持对奥斯曼苏丹的效忠,以免自身遭遇毁灭性的大规模进攻。但在背地里,他们会派兵增援匈牙利国王,让其有足够实力分散土耳其人注意。同时,谨防鞑靼骑兵的突然南下,并从相对最松散的波兰境内挖掘机会。

例如位于今天乌克兰西部的波库提亚地区,就被斯蒂芬的军队抢占。

但在他本人死后,波兰-立陶宛人又顺利的拿了回去。新继位的彼得四世,是一个缺乏政治远见的私生子。在被推选为摩达维亚国王后,就习惯性的将波兰作为主要蚕食对象。但背后的原理还在于缺乏底气,直面奥斯曼势力的强盛。后者对此也是心知肚明,甚至公开对前往问询态度的波兰大使表达理解。

16世纪初的 摩达维亚国王彼得四世

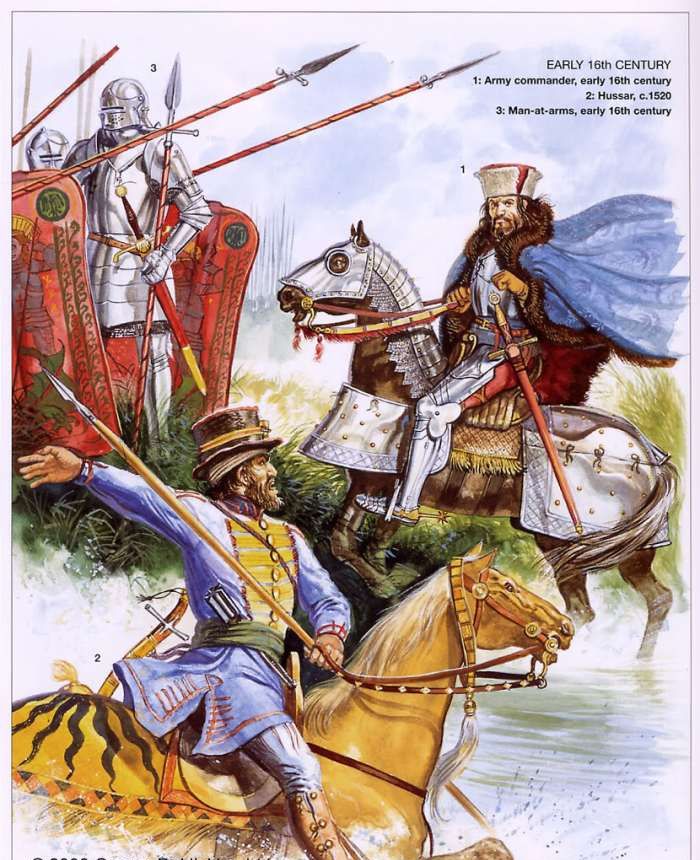

大同小异的两支军队

位于今天乌克兰西部的 波库提亚地区

在领会奥斯曼苏丹的意思后,波兰-立陶宛联邦有可以放心对侵入波库提亚地区的敌人展开行动。

但因为这块地方只属于联邦内的波兰部分,所以立陶宛人在原则上可以拒绝为战争出钱出兵。最后,只有波兰内部议会通过征兵决议,通过加税募集到4800名各类骑兵、1200名雇佣步兵和12门野战炮。同时还准备了车营分队,用于支持后勤和构筑野战工事。

奉命率军南下的主帅,是当时的波兰名将塔诺夫斯基。

他也是波兰议会中的重要领袖,致力于通过有限的军费进行改革,优化出更适合东欧平原战场的新式军队。

除了少量直属部队与大贵族提供的重装骑兵,也从小贵族与边区土豪那里征召轻骑兵力量。前者是典型的波兰人,后者则往往是来自乌克兰西部的哥萨克人或古罗斯后裔。这让波兰骑兵既可以向西欧同行那样猛烈冲锋,也不担心被东面的游牧势力所针对骚扰。

带领波兰军队出战的

塔诺夫斯基

步兵则主要由西里西亚地区的德意志人口担当。

因为拥有苏台德区的丰富矿产,让他们成为优秀工程师和技术人员。非常擅长使用先进枪炮,也掌握各类野战工事的修筑技巧。源自波西米亚的车营战术,也顺理成章的被波兰军队采纳。不仅用于弥补步兵力量的不足,也发展出可以快速前进的炮兵阵地。

1531年6月,完成集结的波兰军队抵达波库提亚以北的德涅斯特河流域,并以北岸的奥伯廷镇作为前进基地。

这样既可以随时南下作战,也能在遇到不测时据守河岸。摩达维亚虽然是经济落后的小国,却在往往能动员更多社会人口参加战争。因此,波兰方面早就做好了以少战多的心理准备。塔诺夫斯基首先出动1000名轻骑开道,将少量摩达维亚守军驱逐出波库提亚。等到对方的主力部队大举北上,才迅速后撤到德涅斯特河对岸待命。

16世纪初的 波兰骑兵与重步兵

7月18日,得到消息的彼得四世开始率军御驾亲征。

通过多年来形成的战争体制,很容易就拉出了18000名各类骑兵、少量附庸步兵和多达50门火炮。他们不仅熟悉东欧的战场环境,也有从土耳其等地进口的火器和盔甲,完全有信心将波兰对手击败。

摩达维亚国王的亲自出马,除了有靠军功稳固自身权势的想法,可能也想趁机从波兰境内捞得更多土地。因此,

当他发现波兰骑兵不断后撤,就把全部军队带到了德涅斯特河北岸。

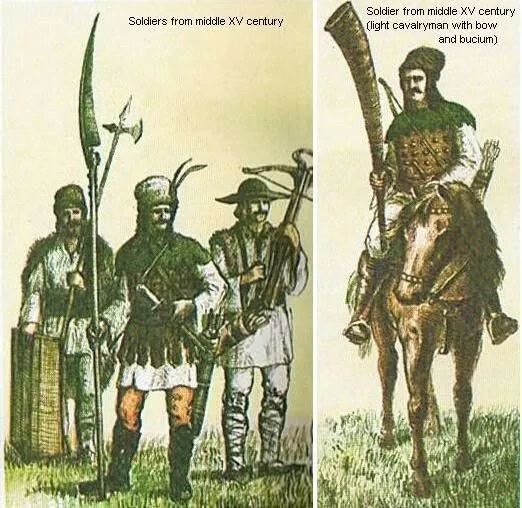

数量庞大但装备不良的摩达维亚军队

车营战术的秘诀

位于奥伯廷战场以南的 德涅斯特河

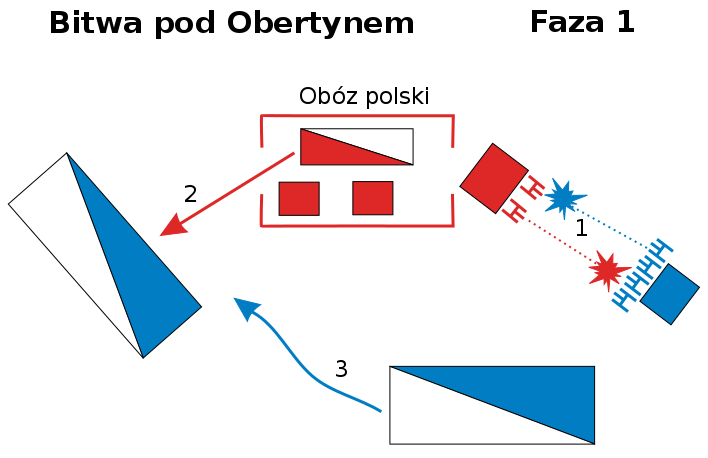

7月22日,摩达维亚的斥候靠近奥伯廷镇,发现了早已严阵以待的波兰主力。

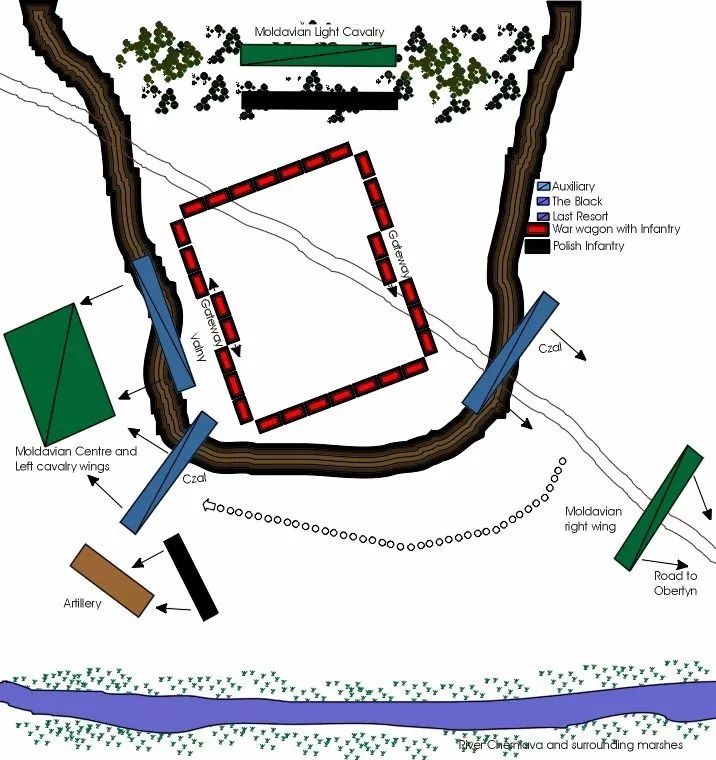

对方经选择在一片树林的南面构建车营阵地,准备好迎接3倍于自身的敌军挑战。彼得四世急于求战,便下令各分队依次展开进攻。

首次出场的是摩达维亚轻骑兵。

他们普遍只穿着最轻便的锁子甲,使用弓箭进行远程袭扰。只有等对方因不堪重负而自乱阵脚,才挥舞着短矛和马刀前去收割战果。但面对波兰车营与进行防御的1000名步兵,他们还是没有获得任何突破机会。守军先用火炮轰击,进而用高达90%比例的火枪手实施狙击。若有漏网之鱼靠近车营,才用身披板甲的盾兵予以拦截。摩达维亚人的初期攻势,就被看似数量有限的波兰步兵击溃。

波兰步兵也用车营阻挡对方骑兵

但16世纪的欧洲将领,已深知车营战术的重大缺陷。

随着火炮技术的发展,几乎不能移动的车营就是炮兵们的绝佳瞄准对象。摩达维亚虽然在地理上较为隔绝,却也注重从奥斯曼人手里购买各种武器,并保留着过去从西欧进口的同类装备。

彼得四世就下令自己的炮兵立刻展开,轰击坚固的波兰车营阵地。但他们的装备大都口径较小、射程较短,无法在性能上企及对手的德意志产品。结果,不仅没有发挥应有效果,反而遭到12门波兰火炮的凌厉反击。

最后,车营内的波兰大军都安然无恙,反而是气势汹汹的摩达维亚炮兵损失惨重。

波兰军队车营为根基 向不同方面策动反击

与此同时,庞大的摩达维亚骑兵也没有停止尝试。

他们被国王分为左右两翼,从不同方向尝试攻入车营。

但数量太少的重装骑兵,并不愿意进行徒步作战,自然只能策马在对手的工事前不知所措。他们身边的轻骑兵则继续以复合弓进行支援,却无法压制主火绳枪齐射和安装在辎重车上的部分小型火炮。随着战役的进行,越来越多的摩达维亚人就这样在波兰阵前倒下。

眼看对方的阵线受到撼动,塔诺夫斯基也下令1/3的波兰骑兵进行反击,

猛攻对付的左翼力量。

大批波兰贵族从打开缺口的车营内鱼贯而出,瞬间冲入混乱的敌军队列。由于作战对象大都配有重甲,当时的波兰轻骑兵也往往披挂较好的铠甲,并有钉头锤凿击对方。这让习惯于伏击或打了就跑的摩达维亚人非常难受,几乎很快就要崩溃撤离。

波兰的轻骑兵也在装备上占据优势

彼得四世不愿就此放弃,派出最后的预备队去增援左翼。

但在他的精锐部队离开原阵地后,留守的炮兵也遭到第二批波兰骑兵攻击。好在阵地上有少量步兵进行抵御,为炮手争取到足够的填装时间。当50门小型火炮开始陆续发射,波兰骑兵在这一侧的攻击也就宣告失败,纷纷调头逃入本方阵地。

但第三批波兰骑兵却在的另一侧获得优势,开始将摩达维亚人的右翼骑兵驱逐出战场。

摩达维亚步兵根本守不住本方炮兵阵地

于是,一直据守车营的波兰步兵开始冲入阵地。

他们在后方的火炮支援下,再次进攻摩达维亚炮兵阵地。由于后者的守备队装备落后且数量太少,根本挡不住配有板甲和火枪的西里西亚雇佣兵。只能在稍作抵抗就逃之夭夭,并把所有火炮和大量辎重都丢给了波兰人。整个摩达维亚军队的阵线,也就被波兰人从当中截成两段。

最后,完成重组的那些波兰骑兵也从车营内再次杀出。由于不再有对方炮兵的阻拦,可以轻松的迂回到摩达维亚主力军侧翼。彼得这才发现大事不好,慌忙下达了撤军命令。结果就有更多人在慌不择路的逃跑中被俘虏或击毙。

整场战役下来,超过7000名摩达维亚士兵被杀,另有1000人沦为俘虏。

波兰方面却只有256人阵亡。

发起全面追击的波兰骑兵

地缘劣势的无奈