南越王的“家产”有多少?当年考古队员进入墓室时,第一眼的视觉冲击有多大?近日,西汉南越王博物馆文物保护课题小组的《南越文王墓葬文化考古发掘场景研究及视觉化传达》项目通过了“广州市2017年文物保护科学和技术研究课题”项目验收。项目旨在利用数字化等现代化的科学技术手段,逆向复原墓葬发掘前的场景,让长期分居遗址、展厅、库房的出土文物,“重回”墓室再次团聚。观众戴上VR头显,即可沉浸式地感受墓葬发掘时的场景,“上手”体验发掘的乐趣。

那么,筹划这次出土文物“回家”,都需要哪些准备,用上哪些高科技装备呢?

第一步,就要尽可能多地搜集整理资料。材料的形式各种各样,包括当年考古发掘影像、各室出土器物、现场照片,以及发掘报告和其他相关研究著录、参与发掘人员的回忆描述等多方面的汇总,为下一步的墓室发掘场景复原提供科学且丰富的证据支持。

接下来,就到科技装备登场了。为了让“散落”在外的文物“回归”,首先需要原样“搭建”出墓室结构。这里运用了三维激光扫描和近景摄影测量等技术,对墓室进行了全方位多角度的高清“拍摄”,利用采集到的点云数据、纹理数据等,导入到专业的建模软件中,对墓原址进行人工建模。经过一系列的数据运算和调试后,得到一个像拆装玩具一样的可测量式考古墓室三维模型,既可把各室拆分查看、揭除顶盖观察墓室内部等,墓室长宽高的三维信息也能得到测量。

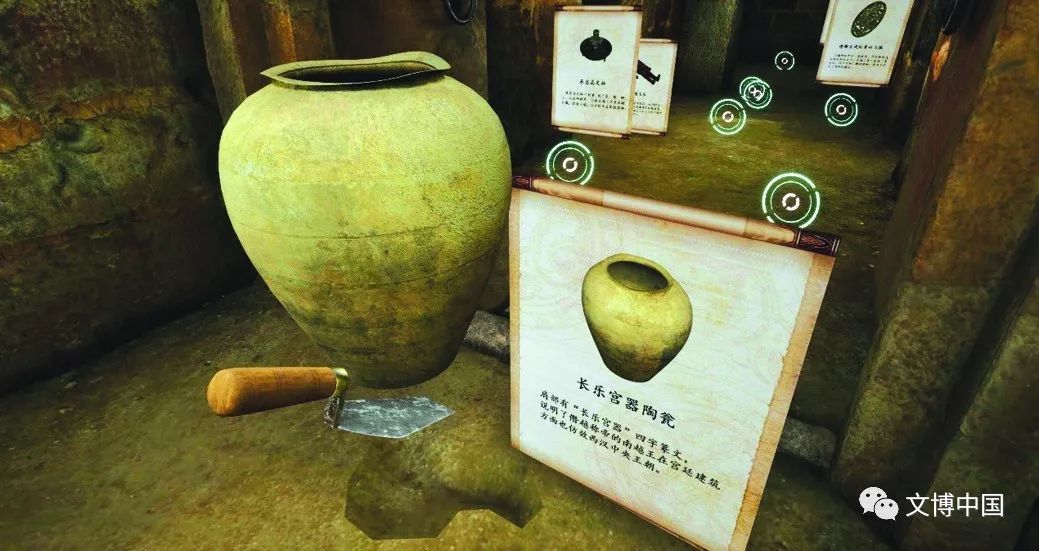

“搭建”出墓室的结构后,接下来开始复原文物们当年的“摆位”。利用之前搜集到的相关文献所综合反映的器物分布平面信息,通过空间定位映射等复杂的演算,尽可能地把文物“安排”回发掘前的出土位置。为了增加可视性也更便于观众和使用者能够方便地识别出文物,普遍采用了经修复或复原后的三维或二维文物影像,而并不是当年发掘队员看到的较难辨认的文物出土时的状态。(图一)

▲

图一 文物还原到出土位置时,使用经修复或复原后的影像,便于识别文物本体

为了今后可以“一秒钟”定位到文物,坐标数据库中还增加了检索功能,将文物的名称、年代、类别、质地、级别等属性信息也集成到查询结果当中,使得对该件文物感兴趣的朋友,可以对它有更多直观丰富的了解。考虑到普通观众、研究人员或者博物馆管理人员等不同对象的不同检索需求,开放了不同的检索功能,实现了可以按器物功能、质地、墓室各室分布等不同类别进行分类检索。调试稳定的检索平台将在审批后上线,以满足不同层次需求的应用者。

当然,本次课题没有忘记观众最感兴趣的体验环节。利用本次课题积累下的大量数据成果,和当下热门的VR技术相结合,建设VR虚拟现实技术还原考古现场,观众佩戴上VR头显后,可以沉浸式地感受到墓葬最初被发现时,大量陪葬品随葬于南越王墓中的震撼场面。还可以任意游览于墓室中的各个耳室,查看当年文物的出土情况。观众可以体验一秒穿越到当年南越王墓的发掘现场,“手持”手铲、刷子,变身“考古学家”,“上手”体验发掘出土文物的全过程。观众通过手柄,还可将文物拾取,进行任意角度地近距离观看,触摸手柄还可查看感兴趣文物的更多信息,如果非常喜欢某件文物,还可以进行3D打印,将“文物”带回家。(图二)

▲

图二 虚拟考古互动界面,借助手铲、刷子等工具“发掘”文物,并了解文物背后更多信息

通过这个课题,研究人员采集并获得了大量基础数据并进行整理。以此为基础将南越王墓历史发掘数据、图片、影像、口述回忆、发掘报告及相关研究著录进行整合,实现了考古资源的再次深化梳理和利用,形成的三维可视化管理和查询系统,为墓葬本体和文物的永久保存和持续利用提供了可能。

让文物活起来,是当下博物馆人需要面对的一个重要课题。故宫博物院院长单霁翔提出的“两个面向”颇具启示性:“一是面向自身,不断深入挖掘文物藏品的文化内涵,让文化遗产资源在更大程度上满足人们的精神需求;二是面向公众,创新文化传播的表现形式和表达方式,让文物的故事以公众喜闻乐见的形式,深入人心,走进甚至融入百姓文化生活。”

加强文物和遗产的保护,提高其研究、开发和利用显得尤为重要。利用数字化等新科技手段,针对南越王墓的遗址及其出土文物进行持续保护和深度利用,开展更多的创新探索性应用是南越王博物馆文保人员的一贯追求。以此为目标,在对遗址和文物的深入研究上提供更多的便利条件,让文物及遗址以更加通俗易懂和喜闻乐见的形式为更多的公众所周知和利用,相信南越王博物馆会在保护、研究、展示、教育上有更多的突破和更丰富的应用成果。