【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

年初时,有部叫《踏血寻梅》的港片很火,改编自08年香港深水埗一起援交少女碎尸案。

片子高度还原了作案细节,砍头,断肢,撕皮,惨不忍睹。

电影一火,这件案子的讨论被上升到很深的层面,失足少女,移民社会,阶层冲突,人心的暴躁与残酷,还有孤独和梦想。

我却觉得,隐喻似的探讨,有时是对现实残酷的回避。

更多时候,真正需要讨论的是案件本身,抽出背后那条黑线,才有可能避免更多惨案。

1919年4月初,我太爷爷金木在北京调查了一起碎尸案,死者是名八大胡同的头牌妓女,被切成了十几块,几乎成了肉酱。

我参照太爷爷留下的调查笔记,把当时的经过整理如下,仔细看看,可能会看出点什么。

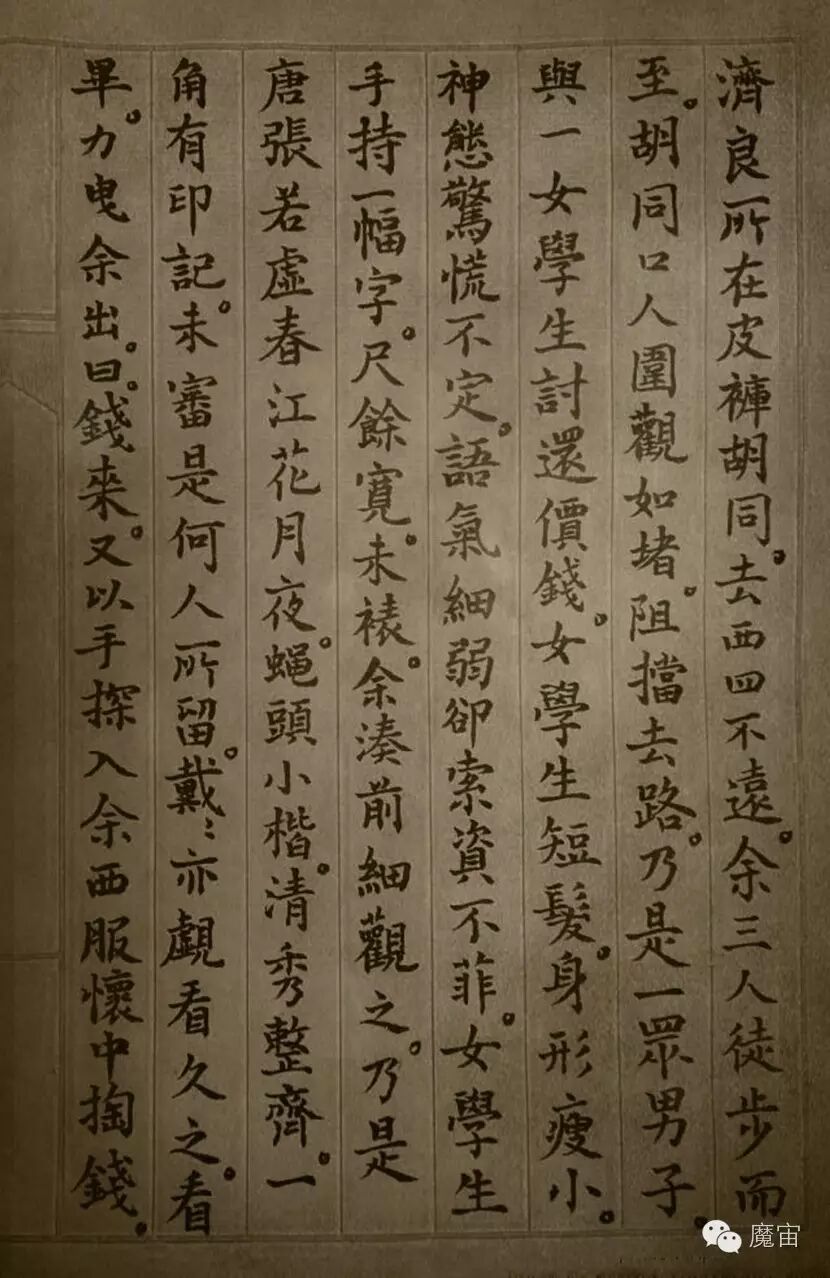

我太爷爷金木留下了一本民国初年的神秘笔记《夜行记》,里头讲的都是历史上没说的事儿,看似离奇魔幻,却是残酷的真相。上图为金木对这次事件的记载。

事件名称:妓女碎尸案

事发时间:1919年3月30日-4月5日

记录时间:1919年4月28日

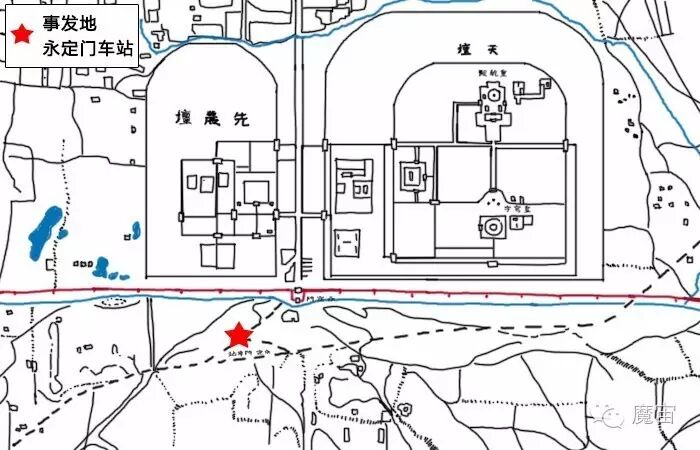

事发地点:北京永定门火车站

上个月三十一号凌晨四点多,永定门火车站发现了一包碎尸。

我到现场的时候,已经早上八点多,尸体的身份已经查清楚,是八大胡同三红班妓院的头牌姑娘,叫小知己。

尸体碎成了十几块,除了手脚和脑袋完整,其余几乎剁成了碎肉。面容被尖刀划得血肉模糊,分不清模样。警察从尸块上找到了一个绣着“三红班”的香囊,是小知己的随身物品。

八大胡同归外二区(今北京从前门西南一带)警署管,这事交给了署长邱太德。

邱太德算是我的熟人,之前查案时打过几次交道,人挺热心。

他是个胖子,长着一副圆脸,下巴留撮胡子,小眼睛,笑起来一脸褶子,说起话总爱点头。八大胡同的姑娘说,邱太德不像警察,像妓女的保护神。哪个姑娘受了客人或老鸨欺负,去找他,准能挺身而出。

邱太德很确信,拎着碎尸包的旗人不是凶手。

早上,那旗人见有个包搁在站门口,一直没人拿,就悄悄拎了走。巡警过去问,他慌里慌张解开绳,里头滚出一只脚丫子,当场吓瘫在地上。

邱太德觉得,旗人不是凶手,这小子是个穷光蛋,尸体的衣物和首饰都在,说抢劫都不合理。

碎尸包是个普通草袋子,里面用油皮纸垫着。除了尸体,巡警还发现了一件血衣。

我在火车站转了几圈,除了巡警多了不少,没发现什么异常,就和邱太德告辞,叫上戴戴一起,去了八大胡同。

三红班照常营业,刚到中午,就坐上了几桌客人。

我找到掌班和姨娘,打听小知己昨天去了哪里。掌班是小知己的亲生母亲,四十多岁,扭着屁股走来走去,不怎么正眼看我们。

戴戴拉姨娘到门口问话,那姨娘说,小知己最近不太听掌班的话,常自个儿跑出去。

我问她小知己最后一次出门,是去了哪。

姨娘说不记得。

我塞了她一个大洋,她干笑一声,叫来个龟奴,问了几句,告诉我:“最后一张条子,是去了新丰楼。”

戴戴说,小知己不是傍上了有钱的主儿,就是自己偷着接了客。

我问为什么。

“凡是妓女,就想接私客。凡是有了钱,就会不听话。”

我又给了姨娘半块钱,跟她要了张小知己的照片。

傍晚,我和戴戴去了新丰楼,随便吃了顿饭,竟花了四个大洋。

新丰楼是清末民初有名的京菜馆,在虎坊桥向东的香厂路口。以经营白菜烧紫鲍、芝麻元宵和素面汤驰名京师。

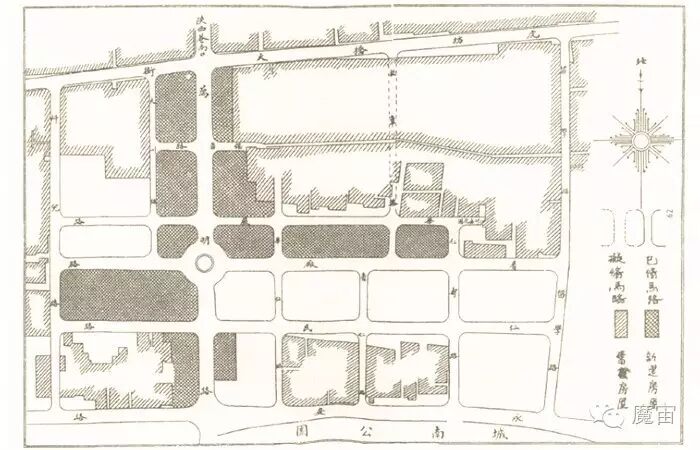

新丰楼在南城香厂新区的中心,附近是北京最洋气的热闹地儿,有新世界商场,城南游艺院和许多新式洋楼,都装着电灯电梯,跟天津租界一样。

北京南城香厂新区的规划图,是当时北京最西化的生活商业区,有饭店,商场,公园和高级公寓。

八大胡同的姑娘,最爱陪客人逛这里。

找了几个伙计打听,昨晚是有几个客人出条子,但都记不得叫了哪家妓院的姑娘。

出了新丰楼,戴戴要去新世界商场。我说,咱们查案,不是来玩。

她停住脚,往我跟前一站,说:“小说里的大侦探,都会在案发现场附近走一遍,把自己当做凶手。”

我这才想起,她这几个月在写小说,立志要像程小青一样,做侦探小说家。上个月,我悄悄找报社编辑,给她发了两篇,没想到这丫头越来越起劲。

程小青是中国现代侦探小说“第一人”,是“东方的柯南道尔”,他笔下的霍桑,是中国版的福尔摩斯。他也是中国第一个翻译《福尔摩斯探案集》的作家。

我笑笑,点上根烟,陪她去商场逛了一圈,什么线索也没发现。出了新世界,见一辆警车在马路对面停下,邱太德和几个巡警下了车。

戴戴嗨了一声:“东方饭店,一准查到了!”

东方饭店是去年才建的西式饭店,很洋气。房间里不但装有电扇和淋浴,还配有免费电话。

东方饭店(图片左侧),1918年2月19日落成,建立在当时北京香厂新市区中心,今天西城区万明路11号。这是全西式饭店,有宽大卫生间及电灯、电扇、暖气和沐浴冷热水,每间客房都有电话,还有7部汽车免费接送住店客人,当时的很多文化名人都在这里住过。图片右侧的高楼是新世界商场。

邱太德看见我,迎上来,说:“金先生果然厉害,我们查了一天才找到这里。”

我朝邱太德拱拱手,看了一眼戴戴,她咳嗽两声,得意地笑。

侦缉队在血衣的衣领上找到一个白矾画的标记,写着205。这种标记,一般是西式饭店洗衣工画的,为了不送错衣服。北京提供洗衣服务的饭店没几家,很快就查到了东方饭店。

戴戴学着我的样子,给邱太德拱拱手,夸他厉害,经验丰富。

除了巡警,邱太德还带来了一组侦缉队,十几个穿黑长袍戴礼帽的便衣探子。警察封锁了东方饭店,不准出入,探子们掏出枪,挨个房间排查。

我在饭店大堂里抽了会儿烟,侦缉队就查到了嫌疑人:带标记的血衣来自205房,前天开的房,住了个皮包商人,叫于爱民,还没退房,已经一天没见到人了。

据饭店服务员说,于爱民曾带着一个姑娘出入,拎着个皮包,应该是在商场买了东西。

邱太德安排侦缉队寻找于爱民,带我和戴戴去了205房。

我递给他一根烟:“侦查现场,我们方便去看吗?”邱太德摆摆手,连说没事,“金先生是高手,遇到问题还要请教您。”

房间里有个大行李箱,装满了各式各样的皮草,里头塞着一堆大洋。警察把房间搜了个遍,马桶和浴室有血迹。

邱太德肯定,于爱民就是凶手。“我会安排便衣守着,守株待兔。金先生觉得怎么样?”

我说:“很好,只要他回来就能抓到,不过还是得先查查这人和小知己的关系。”

邱太德抽了几口烟,连连点头。

我让戴戴明天一早再去趟三红班,打听打听于爱民,就各自回去了。

四月一号起床,一开门,见小宝正在院里练拳,对着老槐树砰砰地又推又打。

我骂了他一句,说:“新长的叶子又给你打掉了。”小宝停手,咧嘴笑,朝我挥了两拳,说:“新研究这套拳,厉害。”

我倒杯茶,和他讲了案子。

过一会儿,戴戴来了。

三红班的所有的姨娘,龟奴,都不知道于爱民这个人。八大胡同里其他几家小班(一等妓院),她也都打听了,也没结果。

“不过,打听到个事儿,我们可以去找一个人,刘音音。”

刘音音是八大胡同另一家小班妓院的头牌,和小知己是好姐妹,几乎无话不谈。半年前,她跟老鸨闹情绪,偷偷去了济良所。

“做妓女的,有了私下相好的客人,会瞒着老鸨姨娘,但总会和最亲的姐妹说。”

济良所是近代出现的一种新型慈善机构,其主要职能是救助娼妓等社会弱势女子。京师济良所设立于1906年,初由当时的警察机构外城巡警总厅督同绅士共同创办,带有”官督绅办”的色彩,民国以后由官方办理,归京师警察厅全权负责管理,成了警察厅的一个附属单位。

济良所在皮裤胡同(今北京西单北大街路西皮库胡同),离西四不远,我们三个就溜达过去。

走到胡同口,见围了一群人,堵着路走不动。

一群男人正在和一个女学生讨价还价。那女学生留着短发,身材瘦小,一脸惊慌,但还是小声抬价。

她手里拿着的,是一幅没装裱的字,一尺多宽。

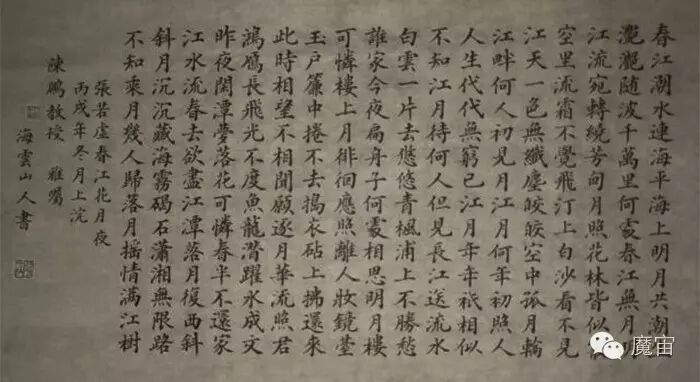

我凑过去细看,是唐朝诗人张若虚的《春江花月夜》,蝇头小楷,清秀整齐。角落戳了个印章,看不出刻的什么形状。

《春江花月夜》是唐代诗人张若虚的作品,有“孤篇盖全唐”之誉。

戴戴伸过头一看,使劲把我拽了出去,说:“给我钱。”说着,就从我西装口袋里掏钱。

她挤进人群,问女学生卖多少钱,女学生张开手,说五个大洋。围观的男人一阵吁声,说太贵。

戴戴没说话,拉过女学生的手,搁下大洋,拿起那幅字,挤出人群。

我说:“戴女士,你们新青年这么爱花别人的钱?”她不吭气,闷头看那幅字,说:“大线索!”

我和小宝凑过去,听她讲。

戴戴去三红班的时候,到小知己的房间里转了一圈,看见床头挂着一幅精心装裱的字,上面的小楷,跟这张《春江花月夜》像一个人写的,落款的印章一模一样。

我马上伸手从戴戴手里扯过那幅字,转身找那女学生。

那女学生已经走了,只剩几个刚才围观的男人。我走过去问,这字那么贵,谁写的?

几个男人取笑我:“原来是个不识货的,连妙琳师太都不知道。”

我对戴戴说,得跟上那学生。

戴戴问,那济良所怎么查。我叹了口气:“下回发现什么,先告诉我,你不卖关子,早就跟那学生问清楚了。”

三人商量一下,我和小宝去追女学生,戴戴去济良所找刘音音。

我和小宝分头走,终于跟上了女学生。她沿着小路,一直往南走。我和小宝一左一右,一直跟出宣武门。

走到菜市口附近,她在一个没人的胡同停下,躲进了房檐里,再闪出来时,变了样。

这女学生竟是个小尼姑,脑门光溜溜,一身青灰布僧衣,裤子扎进绑腿。

我朝小宝挤挤眼,继续跟着。

过了菜市口,又拐过几条没人的胡同,穿过一片树林,到了一座尼姑庵,门口写着:七圣庵。小尼姑敲门,里头人开了,她走进去,转身拴上了门。

七圣庵,地处今天北京西城区黑窑厂街,陶然亭北边,始建于1000多年前的宋仁宗时期。

我俩站门口等了一会儿,敲了敲庵门。

开门的是个老尼姑,穿得像打杂的。我说,想拜访妙琳师太。老尼姑扫了我俩一眼,说:“施主找错了,没找个人。”说完,关了庵门。

小宝说:“怪了,这里头肯定有事儿。”抬手又要敲门,我拉住他,躲进树林里。

我点了根飞马烟,坐在树墩子上,说:“佛门圣地,要有什么事儿,得等到晚上。”

民国后,北京乱了一拨又一拨,很多寺庙道观都荒掉了,有的被军阀征用,做什么的都有。

附近没什么吃饭的地方,我俩熬到晚上,饿得浑身没劲儿。

八点多,陆续来了几辆车,都是装满水晶电灯的洋车。车上下来的,不是西装,就是长袍,撂给车夫的钱叮当响,不像一般人。

盯到九点,一共进去了九个人。

我俩从树林里出来,收拾收拾身上衣服,理了理头发,又去敲门。

一个年轻的尼姑开门,看到我俩一愣,问:“有介绍吗?”

小宝看了眼那尼姑,脸一红,低下头。我踩了他一脚,从口袋里掏出那张《春江花月夜》,递给小尼姑,说:“妙琳师太邀请我来拜访的。”

小尼姑拿起字看了看,还给我,合掌说了句阿弥陀佛,让我俩进院。

绕过两座大殿,进了最里面的院落,她领着我们进了左边的一座禅房。推开房门,一阵沉香味飘出来,我和小宝进了禅房,小尼姑又一合掌,转身出去了。

禅房里竟装着壁灯,亮得跟白天一样。正中央摆着个屏风,屏风前是座两尺高的香炉,烧着一把香。香炉边上,一条横几上摆着古琴,靠墙的是太师椅和书架柜橱,架上是线装书和古玩。

我俩眼花缭乱,不知往哪走。小宝憋得一脸通红,小声说:“老金,这他妈啥地方?”

屏风后面一声软笑,走出个年轻的光头尼姑,看起来不到二十岁。

这尼姑穿了件黑色缎子僧衣,薄得透明,可以看见里面的新式内衣。腿上是更透的绸裤,脚上穿着一双软僧鞋。

尼姑合掌点了点头,说:“阿弥陀佛,贵施主光临,让妙琳这里成了净土。”腔调像唱戏。

我赶紧给她回了个礼,转头看小宝,他已经走了禅房门口,给我招了下手,开门出去了。

七圣庵,原来是个搞私娼的妓院。

报了姓名,我在椅子上坐下,桌上放着盘围棋,一本《心经》,还有笔墨纸砚,一副要结交文友的架势。

她沏了壶茶,开口就跟我聊起戏曲,问我怎么看梅兰芳要去日本唱戏的事儿(1919年4月4日,梅兰芳赴日本演出)。

我搪塞几句,掏出那张《春江花月夜》,问是不是她写的。

她接过看了看,揉成了团,低头一笑,说:“金施主见笑了,随手涂鸦,又被小丫头拿出去骗人了。”

我见她真把我当了嫖客,就直接问她,认识三红班的小知己吗。

她没接话,收起笑,问怎么了。我说,小知己死了,被人砍成了碎块。

她呆住,半天才蹦出一句话:“真的吗?”

我说报纸已经登了,自己是记者,正在和警署一起查案,需要她帮忙。

她脸上拿起手绢捂住嘴,圆睁了眼,啪嗒啪嗒掉起眼泪。哭了一会儿,她擦擦眼泪,咳了几下,说:“我以前也是八大胡同的,叫音音。”

妙琳起身,打开房门四下看了看,招手带我出去。

我跟着她,往七圣庵前殿走,一路上经过四五个禅房,都是灯火通明,有人弹琴唱歌,有人划拳喝酒。

我忍不住问妙琳,这庵里怎么玩法那么奇怪。妙琳说,这是客人需要,有人爱佛门清装,琴棋书画,有人喜欢世俗的玩法,喝酒打牌。

妙琳带我进了观音殿,掩上门,和我讲话。

这七圣庵原是正常尼姑庵,香火也旺。半年前来了个从妓院赎身出来的南方妓女,剃头皈依了。这女人能说会道,里外都应酬的好,给庵里弄了不少钱,很快成了庵主。

“庵里本来人杂,原来做什么的都有,被她一哄,暗地里做起皮肉买卖。这些都是我刚来时听说的。”

我问她:“你不是去济良所了吗,怎么成了尼姑,还做这个?”

妙琳说,她是被人卖来的。

半年前,妙琳投了济良所,很快就有人报价要领娶她,是个生意人,长相不错,人也老实。她当时正心里不痛快,就跟了那人去,手续也快,两天就接走了。

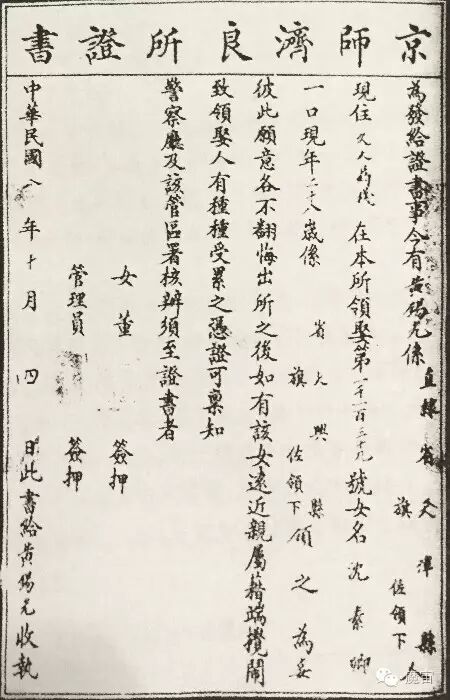

进了济良所的妓女或被拐卖女性,由所里“悬像择配”,将所女的照片悬挂在专门的陈列室,注明个人信息,供人浏览选择,提交申请,通过身份审核,再找三家商铺做担保,按济良所的出价交了钱,就能娶走。有时,济良所还在报上登广告发布征婚信息。这个流程称为“官媒”。图为济良所照片陈列室,有人在挑选女人。

妙琳跟了那人,住饭店,好吃好喝地伺候。没过三天,来了几个人,绑了她就送七圣庵里来,说还让继续做妓女。

“开始我很害怕,后来觉得没什么,这里比八大胡同里清净,挣得也多,还不用上捐,就待着了。”

小知己屋里那幅字,是她从三红班走前送的,俩人关系好,一直暗地有联系。小知己常给妙琳介绍有钱的客人,妙琳会分她三成的钱。

说着,她又抹起泪,说:“肯定是她得罪了送人的,我不该让她知道。”

我问她,什么送人的。她抽泣两下,张了张嘴,又犹豫。

我点了根烟,说没事,慢慢讲。

七圣庵的妓女,大部分是半路出家的女子,多因感情婚姻不好,还有些家里嫌八字不好的女孩。这些女孩,都好哄,拿些好处就愿意接客,但真正能伺候起上流客人的不多。

庵主认识几个人贩子,都是以前蹲过监的,每月都能给庵里送来漂亮女孩,听说都是从济良所赎买的,“后来,有姐妹告诉我,拐我来的那人,也是他们。”

上个月,小知己来七圣庵时,正好那几个人送来了两个女孩。庵主和人贩调教俩女孩,教她们扮演各种角色伺候客人。

小知己好奇,妙琳就领着她偷看了几眼。

没想到,其中一个女孩是三红班的,几天前才被嫖客骗去了济良所。

这些人贩子,就是利用济良所的流程,合法领娶所女,再转手卖掉。

“知己妹妹冲动,进屋就和他们吵起来,嚷着要告诉警察。幸好庵主在,说了很多好话,否则当时就得出事。”

我问她,之后小知己有没有再来过。

“来过一次,还在为人贩子的事生气。”

妙琳说,小知己在八大胡同悄悄打听,发现不少小班的姑娘都陆续去了济良所,有被嫖客骗的,还有被查到黑捐送去的,都是年轻漂亮的,“她叫我领她看了庵里新来的姑娘,确实很多胡同小班里的。”

“你们报警了吗?”

“她非要找警察,我劝她别惹事,可她倔,跟我也翻脸,走了就再没找我。我怕惹事,也没敢找过她。”

我还想问,妙琳虚了一声,拉我出观音殿,小声说:“好像有人。”

我赶紧送她回了禅房,自己出来找小宝。

进了一条走廊,远处火光一闪,一声枪响,身边的门框上崩起木屑。

我往前一扑,滚到了黑处的一棵树下,摸出手枪。

对方再没动静,我蹲在地上,等了三五分钟,头顶上的树叶哗哗响。

突然,左边屋顶上飞下一团黑影,远处又是一道火光,打中那团黑影。

我瞄准了火光处,连开两枪,对面哎呦一声没了声音。

小宝从屋顶跳下来,捡起地上的外套抖了抖,从被打穿的破洞里看我。远处砰地又一枪,打在他旁边的树上。

我扑过去拉起他,弯腰往门口跑。迎面却又冲出六七个人,个个黑衣礼帽,手里握着尖刀。

小宝骂了一声,跳到几人中间,瞬间撂倒三个,拉住我就跑,一路奔到院墙跟前,拽我上墙,翻了出去。

跑了半天,我停下喘气,问小宝刚才去哪了。

他说,随便走了走,听见枪响,就跳上了屋顶,看见我躲在树下。

我问他还看见什么没,他脸憋得通红,半天才说:“这地儿太恶心了,不但有尼姑,还有女学生,唱戏的和道姑,都在瞎搞。”

我大笑,说:“人家那是化妆服务,下次必须带你见识见识。”

第二天上午,我和小宝去找戴戴,却不见人。打听街坊,说昨天晚上一直没见到她。我俩叫了辆车,去了济良所。

一进济良所,看见戴戴的照片被挂在陈列室的墙上。跟所里的人打听,戴戴昨天递交申请进了济良所。

女子投奔济良所,需先提交书面申请,不识字的可以找人代写。因为济良所收容的女人来源复杂,每个申请都需要京师警察厅行政处批准,才能正式发放证书。一旦进了济良所,就要断绝一切外界联系,家属见面也得严格审核,谨防所女再次被领走卖掉。

我质问那值班的秘书,说不可能,进所申请得警察厅审,怎么可能一天就办完了?秘书不耐烦,说这是所里的事,怎么办他们说了算。

小宝说:“我们是她家属,现在要见人。”秘书白了他一眼,说:“家属?怎么证明?谁知道你们是不是人牙子(人贩子)?”

一个歪脖子的男人走过来,扯了下我的袖子,让我到一旁说话。这人穿了件不合身的的破衬衫,趿拉个拖鞋,贼眉鼠眼的。

歪脖儿问:“你俩找戴姑娘吧?”我说是。歪脖儿干笑了一声,伸出手,我掏出一块大洋给他。

歪脖儿是个流浪汉,三天两头在济良所瞎混,看姑娘照片,跟所里人都混熟了。昨天,他见到戴戴和济良所的秘书问话,聊了两句就走了。

过一会儿,戴戴又来了,歪脖儿上去搭讪,还被骂了一顿。

“那戴姑娘填了张表交给秘书,就进里头去了,她跟我说,要是有个戴眼镜的男人来找她,就让我捎句话。”

我问什么话。歪脖儿四下瞄了一眼,小声说:“这济良所有猫儿腻,她要深入调查。”

说完,歪脖儿转身就走,走两步又回来,说:“还有个事儿得说下,戴姑娘明天要被人娶走了。”

我说,什么?谁要娶走她?

歪脖儿说,昨天戴戴一进所,傍晚就来了个人,给所里写了领娶申请,要花钱买了她。

“这人是谁?”

“我打听了,叫于爱民,卖皮包的。”

小宝一把扯住歪脖儿的领子:“怎么打听到的?他人呢?”

歪脖儿一脸苦相,也不挣扎,说:“我就是偷看了几眼,别看我穷,识字。”拍拍小宝的手,小宝松开。

“明天上午七八点,于爱民应该就来接人,最近,这济良所进人出人都快,也不知道怎么了。”

第二天,天还没亮,我和小宝就去了皮裤胡同,躲在济良所对面等着。

蹲到六点多,胡同东头传出一声惨叫:“杀人了!”

我俩赶紧跑过去,拐弯一看,一个穿衬衫马甲的偏分头摁着个人,一手拿着刀,底下那人两手握着他手腕子,刀子就要扎到脸上。

小宝两步窜过去,一脚把偏分头踢到在地,偏分头爬起来,拔腿就跑。我追过去,他跑得太快,又熟路,转眼没了影。

躺着那人是歪脖儿,被掐得要背过气儿,咳了半晌才讲出话。

他说:“看见没,要杀我那人,就是于爱民——不是,是他妈的焦二毛!”

小宝抬手揍了他一巴掌:“说清楚,是不是昨天有什么没讲?”

歪脖儿说,来领娶戴戴的人,登记的是叫于爱民,但他其实叫焦二毛,是冒名登记。

前几天,歪脖儿在济良所混着,见着一个穿西装的人,在陈列室挑女人。过去一看,竟然是老相识焦二毛。

焦二毛以前是拉车的,好赌,常歪脖儿一块儿在天桥混场子。两个月前,焦二毛误杀了人,被警察抓了,俩人再没见过面。

见焦二毛突然换了个名字,还来买媳妇,歪脖儿很好奇,就缠着他聊。

焦二毛不说,歪脖儿就威胁要报警。焦二毛怕了,就给了他一笔钱,说以后自己就是于爱民,卖皮包的商人。

“不知道他哪来的钱,一把给我五个大洋。”歪脖儿有点激动。

“昨天,看上戴姑娘的就是他,我就琢磨着,今儿他来接人,我就想再讹点钱,没想到丫看见我就打,妈的要拿刀杀我,肏,我都还没开口要钱!”

歪脖儿火很大,不住嘴地骂:“我贱命一条,谁敢惹我我就杀谁!。”

我朝他脑门拍了一巴掌,又给他两块钱,说:“想想主意,我要进去见戴姑娘。”

因为焦二毛没能按时接人,又让歪脖儿使了钱,我填了张表,把戴戴的姓名,号码报给了济良所秘书。

过了一会儿,我俩在接待室见了面,边上站了个女检察,监督我们谈话。

戴戴两眼通红,鼻子上青了一块,我问女检察:“这姑娘是咋了?”

女检察白了我一眼:“不相干的,就别问。”

我点上烟抽,看了眼女检察,跟戴戴说:“你介绍情况吧,我听着。”

戴戴明白,跟我要了根烟也点上,说:“我来这边找亲戚,没找到,无依无靠,就进了所。”

接着,她随便扯起来,我点头应付。

临了,她悄悄往我脚边丢了个纸团,说:“金先生,申领过程很复杂,警察厅要审核,您还要找人担保,但您一定记得来接我。”就起身出去了。

我笑一声,点点头,说:“好好改造,别跟人打架。”

出了接待室,我打开纸团,上面歪歪扭扭写了几行字,下面记了一排名单,是前段时间来济良所领娶姑娘的人。

戴戴昨天打听音音没结果,觉得济良所有问题,就自己申请进了所,晚上熄灯后,一宿没睡,悄悄跟姑娘们打听情况。

济良所内,为了矫正妓女的不良生活习惯,所女要按照严格的作息时间生活。据《中国近代慈善事业研究》,济良所的住宿,作息和劳作,跟监狱差不多。图为京师济良所作息时间表,来自《1902-1937年北京的妇女救济》。

焦二毛冒名于爱民来申领,戴戴直接就怀疑了他,因为济良所的流程,就像她说的,不但要审核,还要找担保,不可能一天办完。

之前两个月里,几乎所有进来的女子,不到一周就被领走了。

我找警署的熟人查了下,焦二毛确实是两个月前杀了人,被外二警署抓了。真正的于爱民,确实是个皮包商,是个死刑犯,一年前就枪毙了。

戴戴给的名单上,有九个人,都是冒用的假身份,不是登记的死刑犯,就是失踪人口。唯一的共同点,就是全都是生意人。

生意人,最容易找人担保,通过济良所审核。

我们带着歪脖儿,去警署找到邱太德,说了焦二毛冒名于爱民的事情,但没提名单的事。

邱太德听了,马上让巡警查资料。

警察拿来资料,焦二毛家住朝阳门外芳草地,在天桥一带拉车,确实被抓到过外二警署,但没来得及送监,人就跑了。

邱太德戴上帽子,招呼侦缉队,就去抓人。

我和小宝,歪脖儿跟着去了。

到了芳草地,焦二毛家大门开着,里外不见人。

邱太德跟侦缉队说,去东方饭店。我问:“他已经露馅了,还敢回饭店?”

邱太德说:“还记得他那行李箱吗,里头那么多钱,可能会回去。”

我点点头,说他分析的对。

到了东方饭店,蹲守的巡警说,他们和饭店服务员一直在门口守着,每个进门的人都查过,从早上起就没人进来。

我跟邱太德说,如果他真的回来,可能也会先观察,藏在人多的地方最保险,比如对面新世界。

邱太德召集侦缉队和所有巡警,说了焦二毛的长相,安排在新世界所有出口和楼梯堵着。

我和小宝,歪脖儿进了商场,边逛边看。

新世界商场位于当时南城新区的中心,香厂路和万明路的交叉口(今北京宣武中医院附近),是北京最现代的综合商场,高四层,有各种新式商品,服装售卖和餐饮,顶楼还有露天茶座咖啡馆,相当于当时的大悦城。

商场里几乎全是女人的东西。营业员有穿长袍的,有穿衬衫马甲的,有成群结伴的妓女叽叽喳喳,还有些洋人带着姑娘转。

我们三个显得很奇怪,就散开了找。

歪脖儿太好奇,没一会儿就不见人了。我和小宝上了四楼,分两个方向,一层层往下走。

逛到二楼电梯口,从身后走过两个年轻姑娘,打扮得浓郁。两人一左一右,挎着一个戴礼帽穿西装的男人。

他们走过后,我扫了一眼那男人的腿,罗圈得像两张弓,就走过去,拍了拍他肩膀。他回头看了下,甩开两个姑娘就跑,果然是焦二毛。

拉车的就是跑得快,焦二毛一溜烟跑了老远,钻进了一家成衣铺。我追过去,见成衣铺旁边有一道门,通向商场外围的环形阳台。

我追上阳台,远远看见焦二毛顺着栏杆溜了下去。我也爬上栏杆,往下滑,滑到二楼,听见一声枪响,从二楼阳台传出来。

我跳进二楼阳台,见邱太德站在那里,手里握着盒子炮,枪口还在冒烟。

焦二毛已经摔在了楼下的小胡同里,一动不动。邱太德看了我一眼,转身进商场下楼,我紧跟着也下去了。

下到一楼,出了新世界,绕到后面胡同,焦二毛竟然不见了,地上只留了一滩血迹。

巡警和侦缉队围上来,邱太德宣布,焦二毛拒捕,立即封锁胡同和商场,仔细搜查。

一直搜到八九点,没有结果。邱太德安排侦缉队通宵值班,他要亲自蹲守。

我在胡同里转了转,发现这里和商场的后门通着。

小宝问我,要不要跟警察一起蹲守。

我说,不用,咱们做不了什么,不如找找歪脖儿——在商场里走散后,就再没见他人。

十点多,我找到了在天桥拉夜班车的十三。

他托车行的朋友打听了一夜,在天桥一间赌场找到了歪脖儿,跟他一起的,还有奄奄一息的焦二毛。

我问歪脖儿怎么回事,他不肯说,憋了半晌,说:“给我钱,五百个大洋,要不就算了。”

我说:“你也太贪了,一下哪找那么多钱?”

歪脖儿很坚持:“我敢要这钱,就是横下心了,不会跟你瞎说。”

我看看小宝。小宝说,看我没用,我的钱都是你给的。

我从口袋里掏出纸笔,写了张条子,盖了印章,递给歪脖儿,让他有空到北新桥增裕当铺拿钱。

歪脖儿接过条子,检查半天,仔细叠好装起来,然后给自己倒了杯水。

他抱起杯子一口喝完,指了指自己和躺着的焦二毛,说:“邱太德,要杀人灭口。”

歪脖儿在商场里找焦二毛,就想问问他,为什么想杀自己。他从没去过商场,很快迷了路,摸了半天,从后面出来进了胡同,抬头一瞧,焦二毛正顺着栏杆往下滑。

他赶紧躲墙角,想抓个正着,却看见邱太德上了阳台。焦二毛一见邱太德,停住不滑了,朝他招手,“二毛对他说了一句话,姓邱的就开枪了。”

“什么话?”

“他说,您放我走,明儿我把歪脖儿也做干净了。”

焦二毛肩膀挨了一枪,扑通掉了下去,摔在歪脖儿跟前。

“我肏,吓得我半死!二毛摔得一动不动,嘴里哼唧,要我救他。”

歪脖儿停下,又倒了杯水,继续说:“我当然救,不是他要杀我啊!”他拍怕胸脯,“我这人,是非分明!”

我问他,邱太德为什么要灭口。歪脖儿扶起焦二毛,让他说。

从八大胡同挑妓女,设法弄进济良所,再从济良所合法娶人,卖进七圣庵。这桩生意,邱太德已经做了很久。他从不亲自出面,办事的人都是犯了死刑的犯人,邱太德承诺,做成了买卖就让他们换个身份跑路。

半年多来,邱太德暗中打点了济良所上下,做得干净利落,更何况,买人卖人的,全是假身份,几乎无从查起。

小知己在七圣庵撞破了事情,坚持要查,竟去找到邱太德报案,自己送上了门。

焦二毛贪财,收了邱太德一千个大洋,不想事儿没办成,还败露了身份。

“姓邱的平时对我们像兄弟,给钱从不小气,一出事马上变脸,太可怕…...”焦二毛边说边咳,血溅了我一身。

我点上一根烟,塞到他嘴里,说:“抽两口,没那么疼。”

小宝检查了焦二毛的伤口,子弹从正面穿过肩胛骨,没伤到内脏,但失血过多。

走之前,我又写了个条子,递给歪脖儿,告诉他,按地址去找这个地下诊所,待在那别乱跑。

回到西四,实在太累,我一觉睡了两天,醒来已经是五号中午。

起床后,我泡了壶铁观音,坐院里抽烟,和小宝商量,晚上去诊所找歪脖儿和焦二毛。

邱太德这件事儿,只有带上证人去找警察厅勤务督察处。

正聊着,院门开了,车夫十三拿着张报纸进来,说出事了。我打开报纸一看,头条报道——

外二警区署长街头遭枪杀,凶手至今查无下落

报道里说,邱太德今早一出家门,在胡同里被人抢袭,中了四枪,当场丧命。据目击者说,杀人凶手是个歪脖子男人。

听我念完,小宝喷了一口茶,说:“肏,这小子哪来的枪?”

“手里有钱,买枪容易。”我点上烟,吸了几口掐掉,带小宝出门。

民国期间,持枪是合法的,凡是登记购买的枪支,属于公民个人财产,但政府对合法枪支定价很高,普通民众很难买得起。因此,私贩枪支也很猖獗。1918年,有北洋政府警察假扮买枪者,获得日本人私卖枪支的证据,发现当时一支十响毛瑟手枪配200发子弹,开价是400元。相比,国内自制的土枪,要便宜一些。

晚上,我和小宝去了那间地下诊所找歪脖儿。医生说,前天夜里,歪脖儿送来个中枪的人,自己走了。

我问,送的那人呢?医生说,没救过来,死了。

回去的路上,我问小宝:“我这算不算买凶杀人?”

小宝叹了口气,说:“每回你拿钱办事,我都心疼。这回,是花得最值的。”

我一拍脑门:”嗨,一提花钱,还有件麻烦事儿,戴戴还在济良所呢!“

小宝大笑,说老金,这下你完了。

▲

太爷爷查完这件案子半个月,当时的进步刊物《每周评论》19号(1919年4月27日)上发表了一篇李大钊的文章:《废娼问题》。

里面提到,准许公娼制度,就是准许人身买卖,就是损害法律上的人身自由。

以制度提倡卖淫,当然不行,但卖淫也不应列入犯罪。而小知己的案子,让我觉得,造成买卖妇女的,更多在于制度背后的人。

本该保护合法妓女的警察成了人贩头子,救助妓女的济良所默默提供了合法贩卖的渠道。

因为社会机构造成的畸形需求没有解决。

前阵子,徐浪调查过拐卖案。其中有类案子,以婚姻介绍的形式,拐卖妇女到偏远地区,称之为“合法”的婚姻移民。

这背后,就是社会结构紧张造成的畸形需求。

有人建议,与其毫无策略地打拐,不如建立合法的婚姻介绍机构——疏导解决需求,缓解犯罪,是合理思路。

但若真的如此设置这样的机构,又不知道会发生什么。

周庸说,觉得我越来越悲观。

我说是,但做我们这行的,若不悲观,就难以承受现实的沉重,若不先承受,又哪来勇气做点什么?

示爱三部曲,任选:点赞,发给朋友看,扫码赞赏

▼

世界从未如此神秘

▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中图片视频均来自网络。

未经授权 禁止转载

§魔宙§