5月22日上午,在甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇极端天气,21名参赛选手遇难,甘肃省委省政府已成立事件调查组,对事件原因进行进一步深入调查。(相关报道:

21人遇难!甘肃山地马拉松现场遭遇了什么?“失温”到底有多危险?是天灾?还是科学预判、准备不足?#橙柿互动深度追踪#

)

从公开信息获悉,参赛人员大多都出现了身体不适、失温等情况。

为什么人会失温?

浙江省人民医院骨科主任、运动医学中心主任毕擎分析:“简单来说,山地跑的过程中,地面和山上的温差会非常大,气温低了,血管收缩,人体核心区和外界温差太大,导致心脑血管缺血,轻则呕吐、头晕、无力,重则猝死。”

这次甘肃山地马拉松遇难的队员,个个都是精壮的成年男子,照理说体质应该比一般人好。对此,毕擎说道:

“这跟强壮不强壮关系不大,和没有准备好关系较大。”

毕擎所在的浙江省人民医院运动医学中心,承担过杭州山地马拉松等赛事的医疗保障。像杭州这样的南方地区,失温发生的概率不大,例如杭州山地马拉松的路线,最高也就到财神庙、北高峰一带,山顶与地面温度相差两三度。失温高发在西北部、高原等温差较大和易发极端天气的山地赛。不过,毕擎也提到,

如果风很大,一吹,人体体感温度很低,那么即使是两三度的温差也会导致失温

。

浙江大学医学院附属第一医院重症医学科副主任(主持工作)、综合监护室主任蔡洪流表示,从重症医学角度来说,

人体严重创伤有个专门说法叫死亡三角,即低体温、酸中毒和凝血功能障碍

,由此可见,低体温对身体的伤害是非常大的。

蔡洪流表示,失温,其实就是体温偏离正常范围,低到一定程度,体内内环境紊乱,就会造成身体各脏器功能的损害甚至衰竭。“人的生命是很脆弱的,不管你青壮年,还是老人,一旦碰到这种情况,没有及时进行相应的保护措施,短时间内可能人就不行了。”

蔡洪流说,在日常诊疗过程中,也常会碰到一些低体温患者,有些是疾病引起的,还有一些是意外引起,“比如冬天有的人喝醉了倒在路边,没有及时被发现,产生的热量不能维持体温,就会出现低体温,甚至引发生命危险。”

浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科主任张茂提到,

失温其实很好理解,就是发热的另一个极端

。“人是恒温的哺乳动物,身体跟组织、器官等在正常的温度下才能发挥作用,就像重症热射病可能导致死亡一样,如果人体的产热速度更不上散热速度,并且散热越来越快,到达严重的失温的程度,各个器官就会‘停摆’,最终心跳停止,人就会死亡。”

“在我们生活的长三角地区,失温的情况是很少见的,因为不属于寒冷地带,冬天不会像北方一样寒冷。”张茂说,从急诊接诊情况来看,也没有遇到过情况非常严重的失温病人,只是以前碰上过几例冬天掉到水里的患者,失温程度比较轻。一般的处理方法是迅速脱掉患者的湿衣物并擦干身体,用厚被子包裹全身,然后在保证患者的呼吸功能和循环功能的基础上通过暖风机等取暖设施尽快让患者的体温回升即可。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院重症医学科张剑副主任医师说道,低体温一般发生在恶劣的天气下,外界温度骤然降低,人体散热增多,机体产热和散热平衡被打破,导致体温迅速下降。

张剑介绍,低体温分为轻中重度:轻度的低体温,人体核心体温在32-35℃,这时人会出现寒战、警觉,寒战是人体的一种产热方式;28-32℃为中度低体温,此时人体有或没有寒战,各器官出现障碍,如通气不足,中枢神经系统抑制,肾血流的减少,心律失常,意识水平下降甚至丧失意识;体温低于28℃是重度低体温,人会出现无意识、无寒战,器官功能进一步恶化如肺水肿、少尿、心动过缓、室性心律失常、低血压、心脏骤停。

图片来源@生命时报

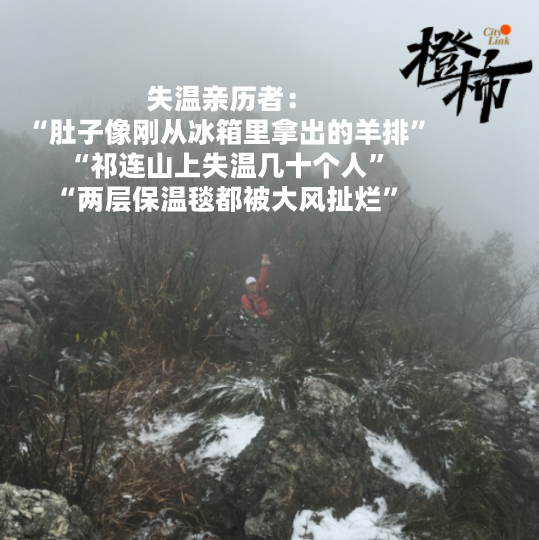

失温到底有多可怕?让我们来听听杭州这些亲历者是怎么说的。

跑友“九拍”:

肚子像刚从冰箱里拿出的羊排

2015年12月,我参加了在杭州举办的一场山地越野赛,本以为是一场很普通的山地赛,没想到却是我参加的几十场赛事中唯一一场退赛的。

当时虽然是冬天,但山下温度应该也有4、5度左右,加上全程只有45公里,所以参赛人员大多只穿了速干T恤加一件皮肤风衣。比赛是从法华寺出发的,开赛不久,大部分人还没有登到山顶,天空中突然飘起了雪花,参赛的人员都很兴奋,因为杭州下雪的日子并不多,在风景秀丽的杭州参加越野还能赏雪,对很多长年生活在江南的参赛选手来说,是件很幸运的事,所以人群中不时传来一阵阵欢呼。

杭州的山路很多是石头铺成的,开始时只是石阶上有些湿滑,只要放慢点速度,还是能保持一定的配速的。在跑过10公里后,雪越下越大,石阶上开始有了积雪,因为路面太滑,很多时候只能改跑为走,那些只穿了速干T恤的选手明显有些吃不消了,加上山上气温本来就低,不断地有人选择了退赛。还好是在杭州,山不高路又不复杂,随便找条小路就能下山到马路上打到车。

我仗着对路线的熟悉,尽量选择石阶边的土路保持小跑,努力让身体保持一定的温度,但过了CP3进入密林爬坡时,

身体开始不停发抖,摸了摸肚子,感觉像从冰箱刚拿出来的羊排

。身边退赛的人越来越多,快到CP4时,浑身早已被雨雪浸透,整个人发抖得厉害,小腿也开始有抽筋的迹像,下山走台阶时反应明显要慢了许多,身体重心也有点控制不住了,勉强撑到CP4(23公里处)选择了弃赛,在披上救生毯的那一刻,真的感觉重获新生了。

跑友“小张”:

2014年攀登尼泊尔岛峰的一次失温经历

2014年,在尼泊尔徒步EBC时,半路上一时兴起,报名参加了岛峰的攀登活动。

事后方知,当地的商业机构几乎向每一个EBC路过的人推广此项活动。

岛峰海拔近6200多米,是世界著名的初级登山爱好者的实习地,每年都有大量来自全球的登山迷。

登山活动时间总计三天,其中一天攀冰和绳索上升器等使用训练。

攀登前,在大本营帐篷中宿营一晚,凌晨二点时分出发冲顶。

起初一切都很顺利,我之前曾跑过马拉松和自行车环台湾岛,对自己身体素质还是蛮相信的。

到海拔6千米多一点处,

突然天气急剧变化,风雨雪都来了

。

风一大,感觉冲锋衣都不顶用,一阵风好像一下子把全身的热量都带走了。

当时离峰顶垂直距离还有100多米,我问了下领队,登顶还需多长时间?领队说大概2小时左右,我考虑了几秒钟,说下撤吧。

大概就是这个决定救了我。当时我虽然觉得身体应该还能坚持登顶,但下山没有把握了。当然,这决定会连累同组队员也和我一起下撤,因为大家都是一根攀绳上的蚂蚱。好在大家可能看见我脸色不太好,毫无怨言地陪我下撤。

往下走了几百米后,失温的一级症状来了,

整个人不由自主地颤抖,行动已经不太利索了

。

好在领队和同行的队员都比较有经验,承担了我全部负重,只留下一个冰镐撑地。

事后反思,我犯了二个严重错误。一是心理准备不足,无知者无畏,没有很认真地研究过登山运动。二是物质上不具备攀爬高山的能力。所有队员都是羽绒服羽绒裤,无一例外不是顶级装备。而我的冲锋衣和羽绒服都不是最专业的。保温杯里面的热水一口没喝,居然已经冻成冰坨坨了。