上周六晚上,给稻草人内部做了一场分享,主题是关于体验设计的思考。主要探讨了三个问题:

1.个人如何完成「职场人」向「驴友」的角色转变?

2.通过何种形式,组织方可以得到他人的信任?

3.驴友之间如何才能从个体变成团体?

如果你也经常策划培训、活动,不妨可以看看整套逻辑,说不定下一次也可以用到。

大家好,我是曹将,今天很高兴能与「稻草人」的小伙伴,分享关于一段关于旅程的思考。

我是曹将,读书阶段写过一本书,叫做《PPT炼成记》,卖了 10 万册,这直接导致很多人以为我是专门做 PPT 的,但事实并非如此。我的履历很复杂,本科学的是统计和金融,研究生学的是营销,毕业后前四年是做企业战略研究相关的工作,现在则是做培训项目的设计。

好,我们直接进入今天的主题:这次旅行,给我带来了怎样的思考。

01 一次情感升级的体验

有了收入后,只要是假期,基本上都会参加旅行。而且,基本都会报团。

如果自己去设计线路,就一定要细化到每天行程紧凑地密不透风。这很累,所以还是把这个纠结的过程交给旅行社吧。

那么,跟过 10 多次团后,我最大的感受就是:恩,我和目的地有了互动,也跟一两个小伙伴有了交流,最后留下了一些照片,发了朋友圈,还算是比较 OK 的旅程。

我是 8 月份参加的稻草人「梦幻甘南」的线路。在结束以后,我发现除了以前的团都有的那些内容外,还有三个差异点:

1.我竟然能记住 19 个团友和领队的昵称,和他们大概的画像。

如果简单来说,那就是:我不仅有与景色的互动,也有与驴友的互动。

毕竟,风景在后期越来越平淡,感情在后期越来越浓厚,两者一并,让整个旅程有目的地的惊喜、也有人情间的温度。

所以,今天我主要就如何达成情感升级,来分享自己的观察和感受。

02 情感升级的多个维度

2.1 角色隔离:重塑新生

对大多数人来说,从工作的场景来到旅程中,最重要的一个环节就是实现角色的转换。

如果不完成这个步骤,人就很难把自己打开,继而难以跟他人和环境实现深层次的互动。

如何来完成这个转变呢?包括三个步骤:

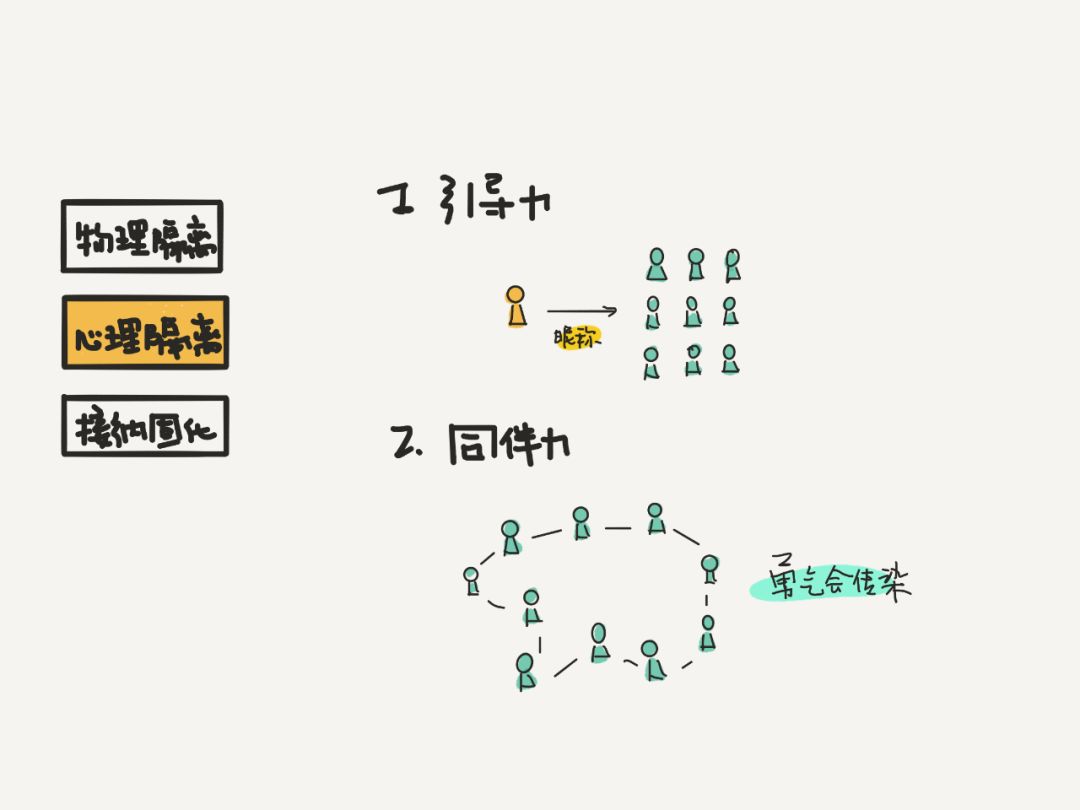

物理隔离、心理隔离和接纳固化。

/ 01 / 物理隔离

人在原有场景下,有不同的角色,戴着不同的面具,久而久之,自然就会以标准化的表情面对他人。比如一个人做领导做久了,语气很容易就夹杂着命令口吻。

物理隔离的好处是,让人离开原有的舒适圈,松动了面具,有机会看到面具背后的其他模样。

其实在企业里也是如此。如果想要让一群人能投入到培训,或者要完成一个创新课题,第一步就是离开原来的工作岗位,去一个不一样的地方,这样才能放下一些既有身份和既有观点。

/ 02 /

心理隔离

当面具有所松动后,下一步就是从心理层面来将面具彻底脱掉。

这时候便可以借助两方面的力量:组织者的「引导力」和来自小伙伴的「同伴力」。

组织者通过设计一系列活动,让大家有意识地脱下原有的面具。

比如,在旅途刚开始,领队就让大家进行自我介绍,且强调只能使用「昵称」,这便从心理层面暗示大家,要使用新的身份开始旅程。

如果只有组织者的号召,他人或许还会有抵触,或者部分会害羞。这时候,就需要借助同伴的力量。

某领导为了让几位老员工认识错误,组织了一场「自我批评会」。在会上,他先坦白自己的缺点,然后让其他人也一起坦白。在这之前,他已经与部分的员工沟通,保证他们现场会主动发言。于是,其他人看大家都做了自我批评,也不好意思不参与。

做自我介绍时,她先开始,然后有意识地引出下一个团友。这个团友有意思了,他之前参加过稻草人的旅行,所以非常主动地接力,如此便创造了「勇气」。再往下便顺利了。

/ 03 /

接纳固化

当人刚脱下面具时,面具还在旁边,想拿回来轻而易举。

最简单的方法就是「重复」。这是广告经常采用的招数,通过简单的重复,让大家对某个事物留下深刻印象。

在本次稻草人旅行中,领队六日使用的破冰游戏便暗藏了这个方法。

在一轮里,每个人的昵称会出现两次:自己那和别人那。

2.2 第一印象:

突破阈值

这非常重要。因为如果团员对领队形成了「不专业」「不体贴」的印象,之后的旅程则更多是排斥和挑战,而非融入。

这里要提一个「聚光灯效应」:当感觉某个人很好时,会不断地找到论据来证明它好;反之,则会寻找论据证明它差。

所以,需要在前期创造接触点,保证他人能够感知到好的地方。

在传播学上,有一个概念是「阈值」,认为五感只有超过人的某个接受度后,才能被人发现。例如,在街头,普通路人不会被我们注意到,但如果他很帅或很美,则会被我们关注。因为他的长相超过了我们接受的阈值。

首先,物料上要尽可能有差异化。这种差异化,有三种情况:

1.更美。

这个好理解,美在体验设计中是最重要的一环。例如衣服,好不好看能马上被辨别。

2.更有特点。

这种特点,可以物理层面,比如锤子手机,在扁平化为趋势的当下,仍然坚持拟物化设计;也可以是情感层面,比如稻草人每个「放牌」,都有一个故事。

3.更多。

如果说没有前两个特点,那就可以从数量上取胜。这是很多淘宝店的做法,一大堆赠品,很容易就吸引到他人的注意。

其次,情感上尽可能有差异化。人和人的接触,始终是情感导向。

那么,旅程的开始,如何让人更容易被接受?

1.亲和动机要强。

这是动机维度,也就是「意愿」维度。它看待的是这人愿不愿意与他人建立连接,是不是有很强的意愿去接纳他人并融入团体。

2.能够建立连接。

这是能力维度。比如这人能够通过语音语调感染他人,比如他不惧怕当众表达,又比如他能发现他人情绪的变化。

人的维度需要建立「任职资格」,并通过「招聘」和「培训」来完善。

例如,领队在回酒店中,发现了一家水果店,便想到了买一个西瓜,分给大家吃。——这就是亲和动机。

然后在破冰的过程中,有人迟到,她能感知到其他人有点等得不耐烦,于是说 5 分钟后即使还有人没来,也正常开始。——这是能力维度。

2.3 从个人感到团队感:创造羁绊

刚才的内容,讨论的是「旧我」与「新我」,「个人」与「领队」之间的关系。

第一,需要有仪式感。

肯定有朋友会说,第一晚的游戏不就完成了这一项了吗?

在给出答案前,我们类比一个更经常遇到的场景:和陌生人加微信。

1.如果他发来的好友申请写的是「我是三月的风」。你会加吗?

2.加了以后,如果他没有自我介绍,之后也没有更多的发言,你会觉得他有诚意吗?

3.如果你进入到他的朋友圈,发现把你屏蔽了,你会觉得他有诚意吗?

1.他发来的好友申请是「稻草人-领队-六日」。

2.加完后,他发来的第一条信息是:你好,我是稻草人领队六日,负责本次旅程。如果有任何需要,请随时联系我,电话是……

3.然后她的头像就是自己的真实照片。

4.进入朋友圈,看到了她的日常,有照片,也有一些公司的宣传。

在这次旅程中,六日的操作是,让大家第一天在车上进行自我介绍,但固定了版式:

1.昵称

2.职业

3.与这条线的缘分

4.在群里发自己的照片

其中,「在群里发自己的照片」这一个步非常有意思——因为它很有仪式感。

是特别的场合!比如办护照,比如报名,比如发朋友圈。

而将照片发给他人的时候,其实也是在暗示,这群人对我很重要。

而在第二天,稻草人还安排了一个「隐性」自我介绍,那就是:创建歌单。

它从侧面上,让每个人向他人呈现自己的「音乐喜好」。一旦某人发现另一个人与自己喜欢同一个歌手,便会天然地建立起好感。

六日也说过,之前有两位团员因为发送了同一首歌,互相产生了好感,并建立起特别的关系。——这也是一个论证。

第二,要有互动感,最好共同经历磨难。

互动的方式有很多类:有的是点头,有的是并肩,有的是搀扶,有的是共创。

我喜欢将磨难比做妖怪,而我们是村民。一旦妖怪过来,村民们必须要拧成一股绳,同仇敌忾。在同患难的过程中,大家会不自然地忽视掉一些传统的束缚:比如身体接触,比如弄脏衣服,比如从来都没有的背起他人、负重前行。

这些对自我的突破,都是为了他人,为了集体。他人能感受到,自然加深了情谊。

例如在本次旅程中,有一段要爬坡。大家必须有人先上大路,有人在后面支撑,然后一个个人爬上去。在这样的接触中,大家认同了集体,融入了团队。

对于创始人来说,需要与高管团队建立起足够的信任,这是制定决策的重要基础。在走戈壁的艰难困苦中,人和人一起经历磨难,互帮互助,能在更底层建立起牢固的羁绊。这层羁绊,会让他们在决策时,考虑到「战友情」,打破部门墙,抛弃掉本位意识。

第三,要有使命感,让团队有更高的目标。

使命的另一头是任务,前者站位更高,更加注重精神升华;后者则聚焦在具体的事务上,是完成使命的步骤。站在企业的角度,使命感对应的是企业愿景;站在团队的角度,使命感对应的是更高的目标。

可以说:

有使命感的集体叫团队,没有使命感的集体叫团伙。

在旅程中,设计一些有使命感的事务,可以让大家产生更强的凝聚力。

比如在本次旅程中,大家一起做公益,一起为治沙建言献策,都是围绕一个更高的目标(不只是娱乐,而是做善事)而行动。

大家感觉自己的行动可以帮助到更多的人,自然会有骄傲感。而这件事是通过大家一起努力完成,也对互相产生了钦佩感。

第四,用故事刺激使命感。

就如同一个人突然冲过来让我们支持希望小学,我们肯定会一脸懵逼。但是,当下面这张图出现时,想必大多数朋友的情绪还是会产生一点涟漪。

因为我们能从她的眼睛里读到很多信息,是渴望,是辛苦,是可能明天就上不了学,是可能今晚要挨饿……

通过软性的方式,让大家代入到一个个具体的情景中,然后产生共鸣和同情,继而触发行动的驱动力。

斯大林有句话很有道理:

个体的死亡是一场悲剧,而100个人的死亡只是一个统计数字。

这符合我们的认知。因为面对一个具体的人时,我们会有代入;但面对一群人时,他们就只是「一群人」。

比如支付宝的品牌广告《看见生长》里,没有大篇幅丢数据,说支付宝如何改变他人的生活,而是切入到个体,说出他们与城市、与生长的故事。

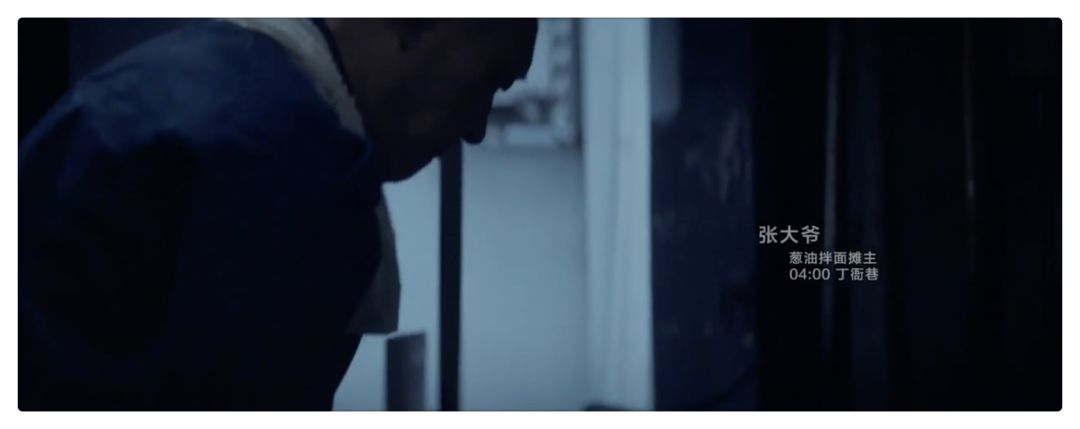

《看见生长》-张大爷

30年里,他煮过很多碗葱油拌面。

每一碗,都是方圆几里街坊的共同记忆。

城市里,人来人往。

一碗葱油拌面,留住了城市的味道。

— —

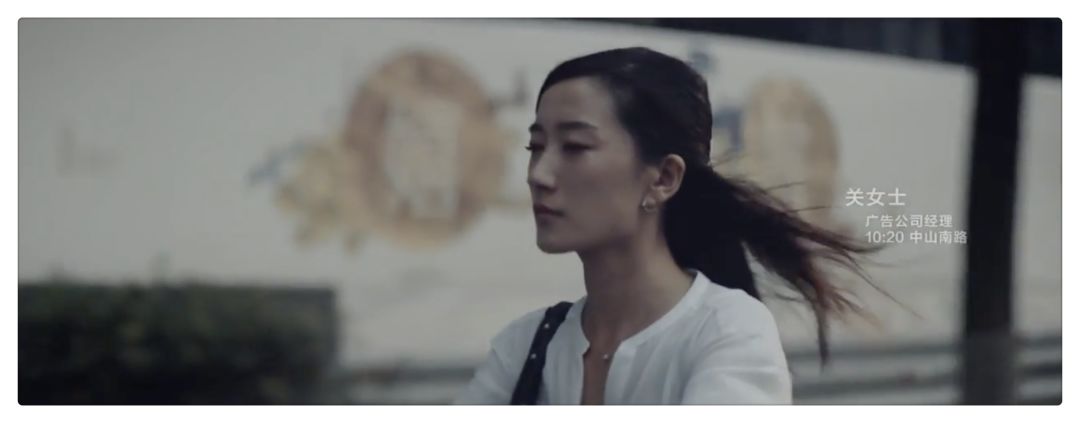

《看见生长》-关女士

她努力做好每一件事,

希望照顾好所有的人。

她相信多一点付出,

总会越来越好。

而这里有千万个她和他,

渐渐成为这座城市的温柔。

— —

《看见生长》-小辉

这是他在剧团的第五年,

陪伴他的,

除了城市的灯火,

还有心里的不放弃。

正是这些典型个体的故事,让我们感受到心脏的微痛感,和他们一起产生情绪起伏。

在本次旅程中,最后的治沙研讨会上,放的纪录片和当地人的分享,都是聚焦在个人的故事上,这也符合这个原则。

一般来说,故事有两种类型:

AAA 模式和 ABT 模式。

· AAA 模式,即 and , and ,and 。所有的内容平铺直叙,没有起伏。

· ABT 模式,即 and , but , therefore 。在故事中找到转折点,并引导情绪的变化。

在分析研讨会上,其实有两个故事,一个是扎琼衣扎的分享,另一个是纪录片介绍他叔叔巴让的故事。

之后有跟团友讨论,哪个更打动人,答案多是后者。为什么?

而叔叔巴让的故事里,有过选择,有过挫折,也有基于梦想的坚定。同时在背景音乐的衬托下,个人的形象更加丰满。