中国目前正面临高速发展的城镇化进程,包括城镇经济的转型、雄安新城的崛起、国际减碳的承诺、国内环境的压力、互联网和共享经济模式带来的变化、特色小镇的建设等。今年,美国总统特朗普宣布美国退出巴黎气候协议,我国则坚持到2030年左右中国碳排放达到峰值的承诺。尽管我国采取的一系列对能源消费总量、能源消费强度、二氧化碳排放总量和碳排放强度的约束,一定程度上缓解了环境的压力,但仍然存在去产能的问题。中国传统的重工业正在面临去产能,面临转型。资源型城市的转型非常困难,遇到了经济增长速度下降的问题。互联网和共享经济的概念,正在给城市管理和经济发展带来了一系列的挑战。在城镇能源的建设方面也存在共享的问题,特别是可再生能源。中国特色小镇的建设正在如火如荼的进行,特色小镇能源的特点跟我国一线、二线城市都有很大的不同,在建设中要充分考虑小镇的产业特点和能源消费特点。

雄安新区作为非首都功能的集中承载地,强调发挥规划的引领作用,雄安新区模式标志着新城新区依靠质量增长、实现创新发展的阶段真正到来。

雄安新区的规划理念存在很多的创新,从投资圈地规模扩张的粗放发展阶段进入价值创新的可持续发展阶段。跨越土地财政,成为房地产政策特区。房子回归住人的本原。以公租房、廉租房为主的建设模式,不允许配建商品房,没有固定住宅用地。改变户籍制度对人力资本的扭曲配置,用居住证的方式市场化配置人力资源。产业园开发模式,花园式办公,是一种兼有居住、商业、公园、休闲娱乐和快速公共交通的混合社区模式。雄安模式是一种高起点的智慧城市,以人为本、健康宜居、新技术(5G、无人驾驶、100%可再生能源、泛在网络、弹性城市)快速推广。

能源应用的三大领域主要有产业、建筑、交通。终端消费又可以分为生产性的能耗和消费性能耗。

生产性能耗因为生产活动会创造价值,因此生产性能耗体现在GDP能耗中。随着先进制造业(即所谓“绿色产业”)和现代服务业的发展,传统粗放式生产中的工艺设备能耗转移为环境保障性的建筑能耗;传统低能效独家一站式生产模式转变为高能效全球专业分工的规模化链式生产模式,生产能耗转移为物流能耗。对于生产性能耗而言,节能主要是通过产业结构调整、增加产品附加值、工艺优化等。

消费性能耗,包括公益型公共建筑、行政办公、服务设施,以及居民生活能耗(包括住宅建筑和交通能耗,所谓Urban Life Energy),不产生GDP,要作为消费能耗考虑。消费性能耗的节能,除了用能主体外,还需要政府部门给予一定的帮助和引导。如普通用户的住宅、私家车的节能需要政府引导;公车消费、行政建筑耗能需要限制;公共交通的运营,需要国家给予补贴;保障民生的室内环境需要立法;能源贫困家庭需要政府给予关怀;为了应对气候变化和由此引起的自然灾害,需要建设弹性城市,需要保障灾害避难场所,如体育馆,中小学校,市民会馆等坚固的建筑的电力需要。

中央去年城市工作会议之后,对城市规划管理意见有两条重要的内容:推广建筑节能,实现城市节能。

传统能源供应模式下,能源供应商单一,如电力公司、城市热力公司等。这种传统模式下,用户只有响应的义务,无法选择能源主体。这是一种垂直化的管理模式。传统模式的弊端已经愈发严重的显现出来。

互联网模式下,用户既是能源的使用者,也是能源的生产者。而电网和热网成为一个交易对价共享传输的平台。无数卖家和买家通过平台进行交易。这是互联网思维下的扁平化管理模式。

未来城市经过经济结构转型后,以现代服务业和先进制造业为主,这些产业都是建筑环境依赖型的产业,意味着后工业化时代的能源需求品位正在改变,以低温低压低品位能源为主。因此,未来城市对城市能耗总量必须有严格的控制,新建区块全部要做能耗分析。未利用能源、可再生能源应该着重实现规模化集成应用,建设能源互联网。一些关乎民生的能耗,应当有健全的法律法规及扶持政策予以保障,如南方采暖,中小学健康建筑内的新风系统,能源贫困家庭用能保障。

未来城市能源特点给城市能源系统带来了不小的挑战,包括能耗总量的控制,建筑能源利用的不稳定性;集中式热电厂长距离输送带来的品位损失,㶲损失;城市建筑高密度与可再生能源低密度特点的矛盾;可再生能源生产的波动性;资源的空间分布和用户的空间分布的不一致性;终端用户个性化的能源应用和集中式的能源供应;能源的市场化进程与高度垄断之间的矛盾。

智慧城市的定义很多,最重要的三个要素,一是Know,通过互联网和大数据的手段了解城市内外发生的一切;二是Response,对了解到的变化及时作出响应;三是Determine,依靠ICT(Information CommunicationsTechnology)技术,找到最合理最节能最省资源最有效的解决方法。

智慧能源城市是智慧城市的核心,智慧能源城市的建筑要求达到最高的节能标准;尽量依靠当地的资源满足能源需求;所有的能源用户都要成为产销者,消费的同时也生产能源;有好的能源管理系统,智能电网,智慧家居,实现能源的供需管理;依托物联网和大数据来做出负荷预测、产能售能预测、分时段价格机制;通过顶层规划和PPP等经济模式实现能源基础设施的运行和资源协调。

智慧能源城市主要通过: (1)建设超低能耗建筑/零能耗建筑。针对超低能耗建筑不同国家有着不同的标准。(2)在一定边界控制范围内实现区域内的能源自治,且区域拥有合理的产业结构。 (3)构建分布式能源和能源互联网; (4)建设智慧的能源管理系统;(5)实现100%可再生能源城市来实现。

1. 供应侧能源规划存在的问题

供应侧能源规划主要是城市供电、供热和供气规划,各自孤立地考虑需求,造成高估负荷和负荷的重复计算。产能过剩和能源资源的浪费。重能源生产、轻能源管理。生产/转换/消费三大环节以及能源消费的产业/交通/建筑三大领域的横向缺乏协调,纵向缺乏联动。需求侧的节能和可再生能源利用是分散的、或者是用户的个体行为。由此,建筑节能只能算算、可再生能源只能看看。高度垄断的供应侧与日益互联网化的需求侧之间形成矛盾。

2014俄罗斯索契冬奥会是典型的供应侧能源规划。为满足冬奥会能源需求新增的360MW(兆瓦), 2012年建成了一个天然气联合循环热电联产的阿德勒斯卡亚热电厂。但冬奥结束后,这一能源系统出现了产能过剩,运行时间不足等问题。

图1:2014俄罗斯索契冬奥会是典型的供应侧能源规划

图2:为满足俄罗斯索契冬奥会能源需求而新建的阿德勒斯卡亚热电厂(发电能力370MW, 供热能力227 Gcal/h)

2. 需求侧能源规划根本原则

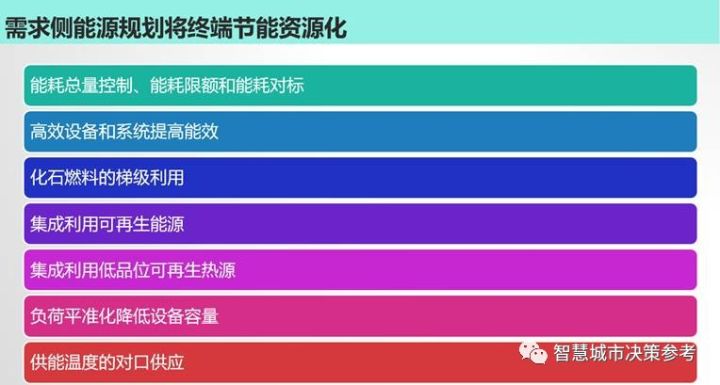

需求侧能源规划与供应侧能源规划的根本区别在于规划原则的区别。供应侧能源规划遵循可靠性原则,负荷预测中是峰值负荷叠加+同时使用系数+冗余量;而需求侧能源规划遵循综合能源规划(IRP)原则,将用户端节能视为替代能源。需求侧能源规划是从底到顶,从用户的能源需求出发考虑。用户既是能源的生产者,也是消费者,多种能源相互之间存在转化关系。

需求侧能源规划分为城区综合能源规划(绿色经济)、城区建筑能源规划(绿色建筑)、城区能源系统规划(绿色能源)。目前国家规划标准体系中还没有与需求侧能源规划相对应的法规,但这项工作正在稳步推进中。

图3:需求侧规划的终端资源

3. 需求侧能源规划的实践

图4:伦敦奥运会主体育场

图5:伦敦奥运会分布式能源系统能源中心

伦敦2012年奥运会采用了需求侧能源规划方法进行规划,收到了很好的节能减排效果。首先,订立了以2006年建筑规范为基准线,到2013年要实现减少二氧化碳排放50%的目标(最后实现47%)。根据这个目标提出3项措施:①要求所有场馆在2006年标准基础上再节能15%;②整个奥林匹克园区通过提高热电冷联供系统的能量转换和输配效率,至少减少20%的二氧化碳排放;③整个奥林匹克园区安装现场可再生能源发电系统,至少相当于20%的二氧化碳排放(最后未能完全实现)。为此,相关部门编写设计导则、将目标列入招标书和设计任务书、组织多次相关方的研讨会和报告会。要求设计单位完成设计任务后,按照导则规定的统一的模型和计算方法交出项目的碳减排报告。在终端节能基础上规划2个能源中心,共3台3.3MW的燃气发动机,热电冷联供主体育场采用可拆卸的装配式钢结构,在开闭幕式时可容纳8万人,奥运会后改造成为伦敦一家英超俱乐部的主场,可容纳3万观众。能源中心由政府授予40年特许经营权,交由民营公司投资、建设、运营、管理。

4. 需求侧能源规划关键步骤

包括六个关键步骤:

(1)规划目标和关键性能指标设定;

(2)可利用的资源分析;

(3)负荷和需求预测;

(4)气候设计、规划节能;

(5)构建能源微网;

(6)经济性、能效、碳足迹分析。

所谓第三代分布式能源的区域能源系统是包括多能源品种(可再生能源和清洁能源)发电、多种形式能源(热、电、冷、热水)输出、每一幢建筑既产能也用能、形成多个产能节点、通过能源互联网共享资源(能源微网模式)、贴近用户的系统。第三代分布式能源的主要技术包括小于1MW的太阳能光伏、小于500KW(千瓦)的小型风力发电、固定式燃料电池、小于6MW的天然气发电机组、小于6MW的柴油发电机组、设备设置的灵活性、基于互联网的能源管理。