改革开放以来,我国各民族人口进入跨区域流动的大时期,从西部沿边省份逐步向东部地区及内地地区流动。从

1982

年到

2015

年,我国少数民族流动人口由

31

万增加到

1936

万,少数民族从很少流动向占全国流动人口

7.9%

的渐进式转变(段成荣等,

2019

)。习近平总书记在十九大报告中明确提出要

“促进全国各民族交往、交流、交融,构建新型社会主义民族关系。”

伴随

20

世纪

90

年代以来少数民族人口流动规模日益扩大,国内研究者对少数民族人口的分布与变动、流动趋势、群体特

征和流动原因进行了多角度的研究。

但

已有关于少数民族人口的研究主要集中在少数民族人口分布上,较少考虑影响少数民族人口流动的空间影响和关联性。因此,本文使用

GIS

分析技术直观展现少数民族流动人口的空间格局。同时从空间关联性视角入手,揭示影响少数民族人口流动的动力机制。

本文主要数据来源于

2010

年全国第六次人口普查长表数据的

10%

比例抽样人口数据,共

2,105,260

个样本,该数据记录了以户为单位的个人微观信息。

同时

2010

年的城市常住人口相关变量来源于国家统计局,其他城市变量均来源于《中国城市统计年鉴

2010

》。

结合文献和本文所使用的

2010

年全国第六次人口普查长表数据的特点,将少数民族流动人口定义为:

“

民族

”

(

R5

)为非汉族,

“

普查时点居住地

”

(

R6

)在本普查小区,但

“

户口登记地

”

(

R7

)为本乡镇、街道以外的人口。同时排除

“

普查时点居住地

”

(

R6

)和

“

户口登记地

”

(

R7

)属于同一个城市的市区范围内的人口,即

“

市内人户分离人口

”

。

同时主要采用全局空间自相关分析、局部空间自相关分析和空间计量模型进行分析。

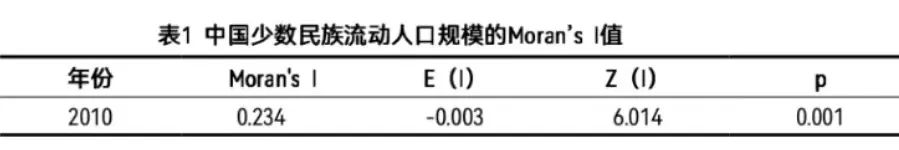

依据

2010

年全国人口普查数据测算,

2010

年我国少数民族流动人口占全国流动人口的

6.34%

,人数为

1401.14

万人。首先,运用全局空间自相关分析少数民族流动人口的空间集聚特征。依据各市级在空间上的地理关系位置,本文选择了二进制的邻接矩阵,并采用了一阶

Rook

空间权重矩阵,使用

Geoda

软件得到

2010

年人口普查的

346

个地级市单元的少数民族流动人口的全局

Moran’s I

值,如表

1

所示:

由表

1

可知,全局

Moran's I

指数为正,

Moran's I

为

0.234

,

Z

(

I

)

为

6.014

,在

p=0.001

水平下的检验结果显著。这说明在地级市这一空间尺度上,少数民族流动人口的空间分布确实存在空间依赖关系,并且为正相关。

其次,运用局部空间自相关分析少数民族流动人口局部显著性的空间关联。即以少数民族流动人口规模为观测值,用

Geoda

计算出各地级市之间的

LISA

值,依据显著性小于

0.05

条件生成分类标准,同时利用

ArcGIS10.2

软件将其进行可视化

后,整理成空间关联区域分类

(见表

2

)。

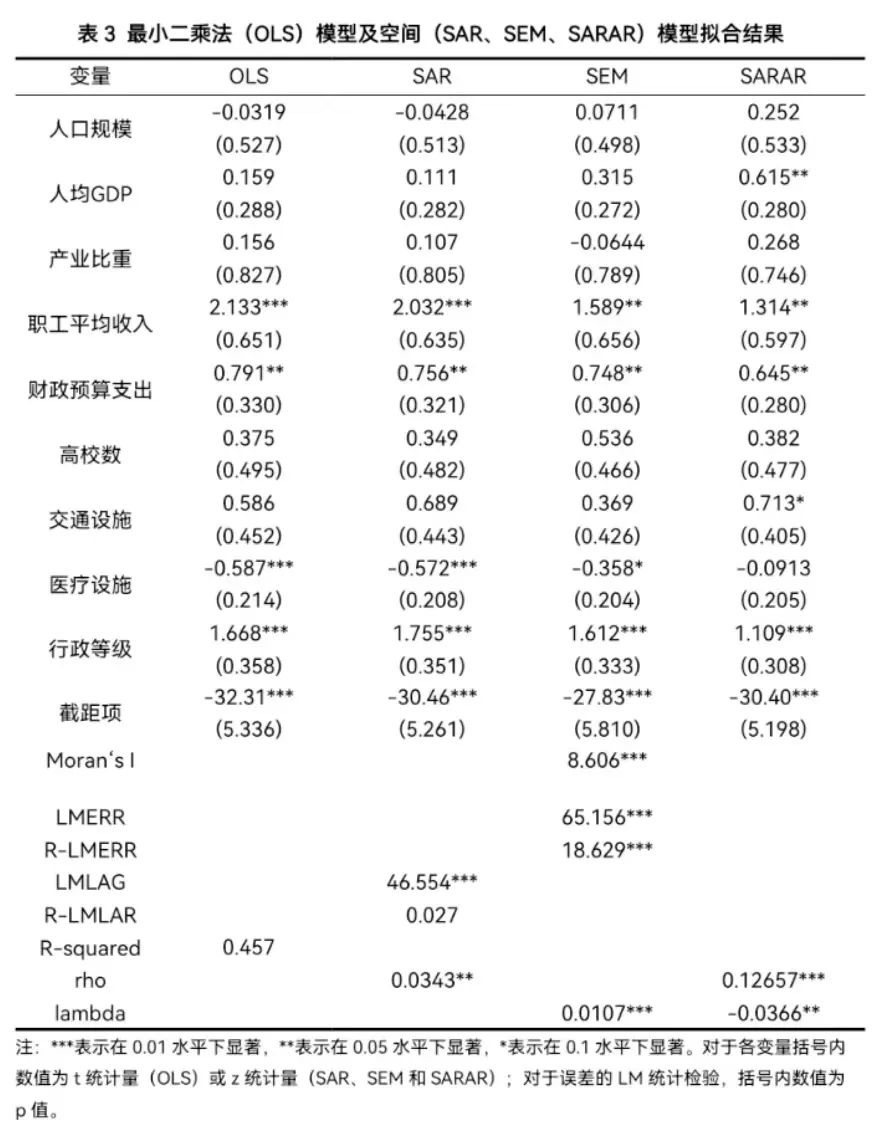

考虑到少数民族流动人口的空间分布具有空间关联性,本文从《中国城市统计年鉴

2010

》中选取了各地级市的经济社会指标。表

3

表明

了各地级市少数民族人口流动规模影响因素的空间回归结果,并验证了建立空间模型的必要性。在

SARAR

模型中,空间自回归系数(

rho

)和空间误差系数(

lambda

)都在

0.01

水平下显著,因此最终选择

SARAR

模型的回归结果

。

概括而言,

首先,城市职工平均收入是影响少数民族流动人口流入的最重要经济因素。其次是城市人均

GDP

,

城市人均

GDP

越高

,

就业机会及收入更高,对少数民族流动人口的吸引力越大。再次,城市财政预算支出对少数民族人口流入也具有较强的正向影响。此外,行政等级对于少数民族人口流入具有非常显著的正向影响。最后,交通设施在

0.1

的水平下显著且呈现为正相关,弹性系数为

0.713

,

说明人均公共建筑面积越大的城市,对少数民族人口流入越具有吸引力。

整体上少数民族流动人口跨省流动依据距离选择最近的经济发达的城市群。

首选为以广东省为核心的珠三角地区,长三角地区次之,再后为京津冀地区。珠三角地区范围内的广州市、深圳市是其中最为热门的城市,而长三角和京津冀地区人口集聚效应并不明显,仅有个别少数民族流入到长三角和京津冀地区。

其次,少数民族流动人口空间分布存在关联性,表现出明显的空间集聚特征。

同时,少数民族流动人口高集聚的城市只是少数,广东省和广西壮族自治区是少数民族流动人口的“

热点区

”

。中部地区省份多为少数民族流动人口的“

冷点区

”

。

最后,在影响少数民族流入人口的人口、经济和社会三大因素中,经济因素是最重要的因素。

空间计量模型表明,经济因素中的城市职工平均收入、城市人均

GDP

和城市财政预算支出越高,对少数民族流动人口的吸引力越大。社会因素中的城市行政等级和交通设施对少数民族人口流入也有显著的正向影响,具体表现为直辖市和省会城市对少数民族流动人口的吸引力更大,交通设施的便利水平也有利于少数民族人口流入。而人口因素(城市人口规模)对少数民族人口流入没有显著影响。

在各民族共同走向社会主义现代化的过程中,我国少数民族的人口流动日渐活跃,民族间交往交流交融的深度和广度不断深化,少数民族人口的空间分布以及结构变动与趋势值得进一步深入研究。

许庆红,王英琦.中国少数民族流动人口的空间格局及其影响因素——基于2010年人口普查分地级市数据的分析[J].人口与发展,2022,28(04):50-58+49.

-

-

文章内容有修改,版权归原作者所有。

-

封面图片来源于网络,版权归原作者所有。