大家好,我是小爱。

今天清晨一睁眼,就看到了一则噩耗:

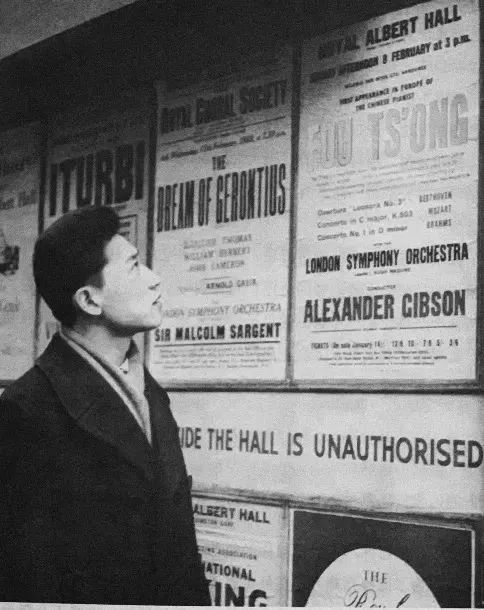

当地时间28日,据奥地利音乐频道消息,著名钢琴家傅聪因感染新冠病毒于当日在英国逝世,享年86岁。

很多人可能对傅聪这个名字感觉到陌生。

但对于影响了中国几代人的《傅雷家书》,应该是无人不知,无人不晓。

傅聪就是这本书的主角,是我国著名翻译家,艺术理论家和作家傅雷的长子。

傅聪在国外留学期间,傅雷夫妇开始不间断地给儿子写信,12年间寄过的家书有上百封。

后来这些家信被整理成书籍出版,于是才有了享誉世界的《傅雷家书》。

绝大多数人都是从《傅雷家书》中知道傅聪的名字,知道他经常回国开音乐会当教授,至于他是做什么的并不清楚。

其实

傅聪在是傅雷的长子这一身份之外,还有一个更具国际影响力的身份:

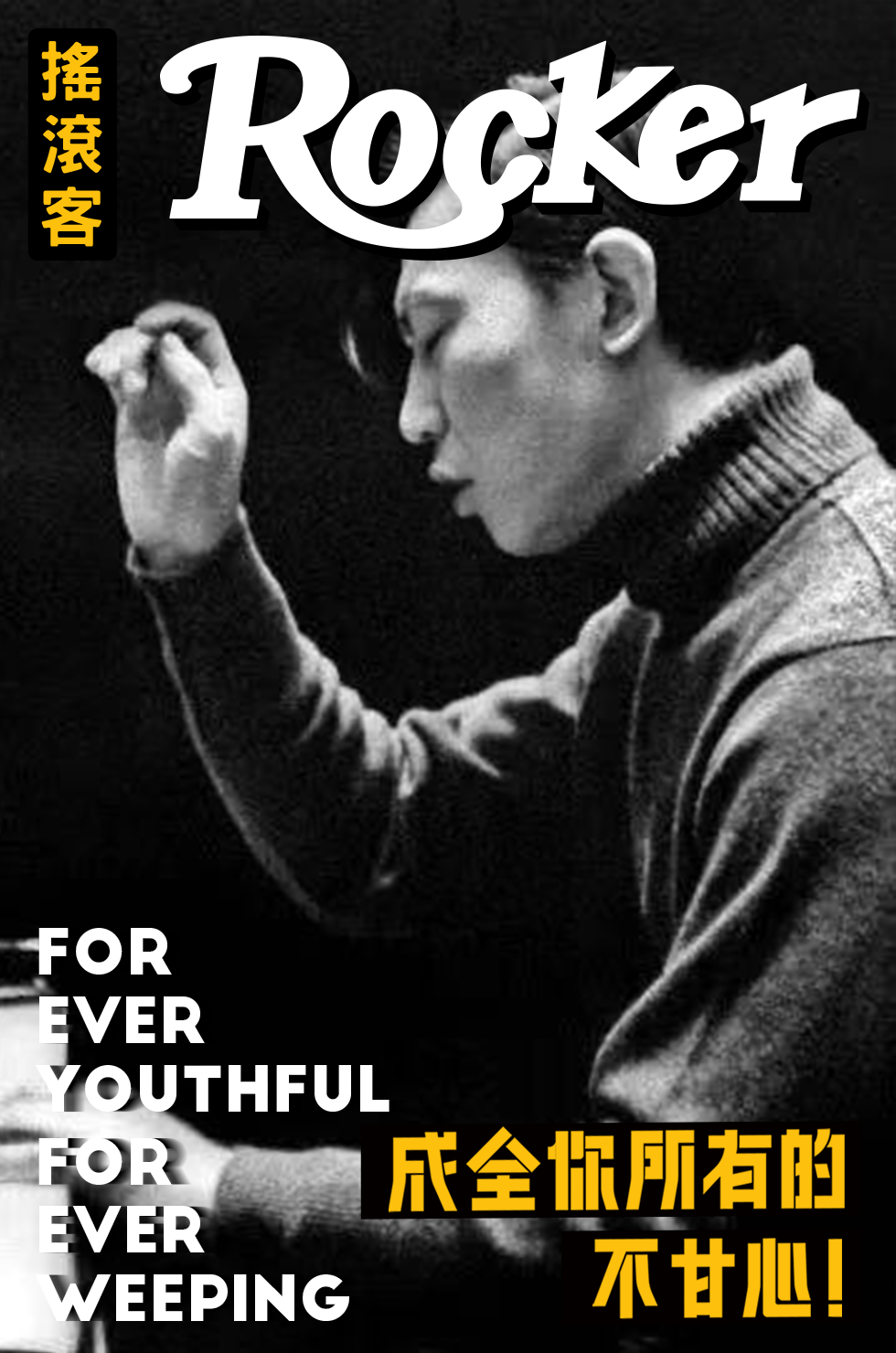

国际著名钢琴家。

他的演奏具有中国和东方风格的神韵和意境,形成了他独有的艺术特色,被誉为

“钢琴诗人”

。

他

将莫扎特比喻成贾宝玉和孙悟空,因为莫扎特的音乐里有一种赤子心与仁爱心,而且有幽默、俏皮和童真;

认为贝多芬像杜甫,用音乐在与世俗抗争;

舒伯特像陶渊明,音乐里有返璞归真的追求与理想;

德彪西的音乐则有一种“浩浩风波起”“白鸟悠悠下”的东方传统美学境界。

早在上个世纪60年代,傅聪就已被《时代周刊》赞誉为“中国当今最伟大的音乐家之一”。

《纽约时报》则称傅聪为“当今时代最伟大的钢琴家之一”。

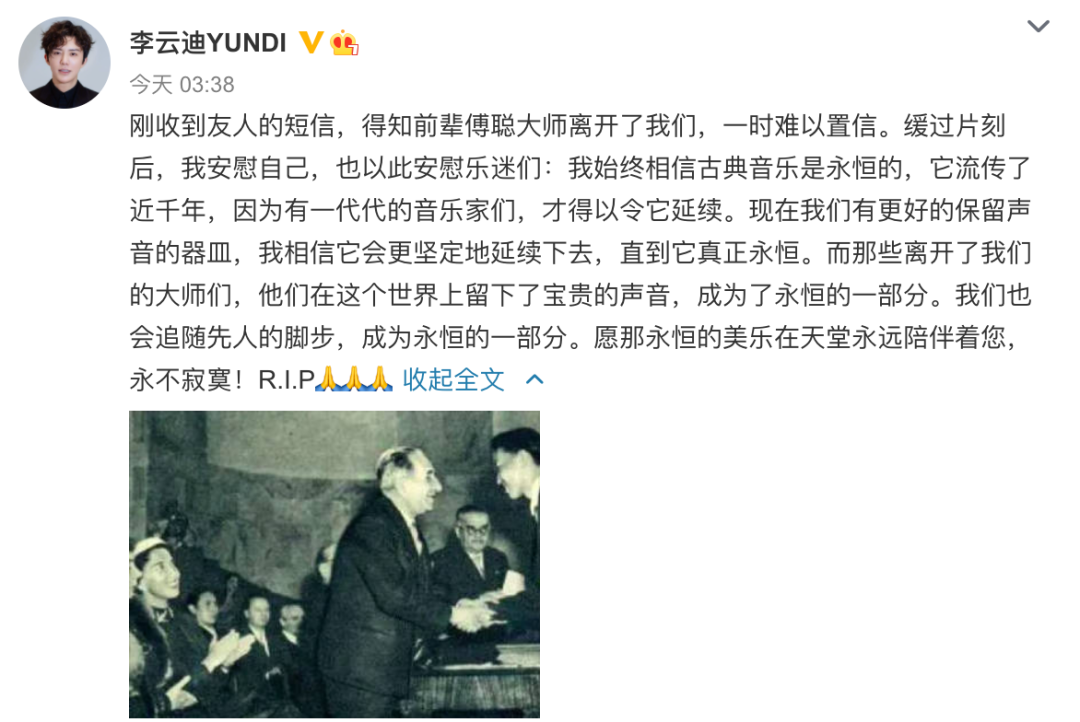

讣告一出,北京时间今天凌晨3点多,钢琴家李云迪发微博悼念:

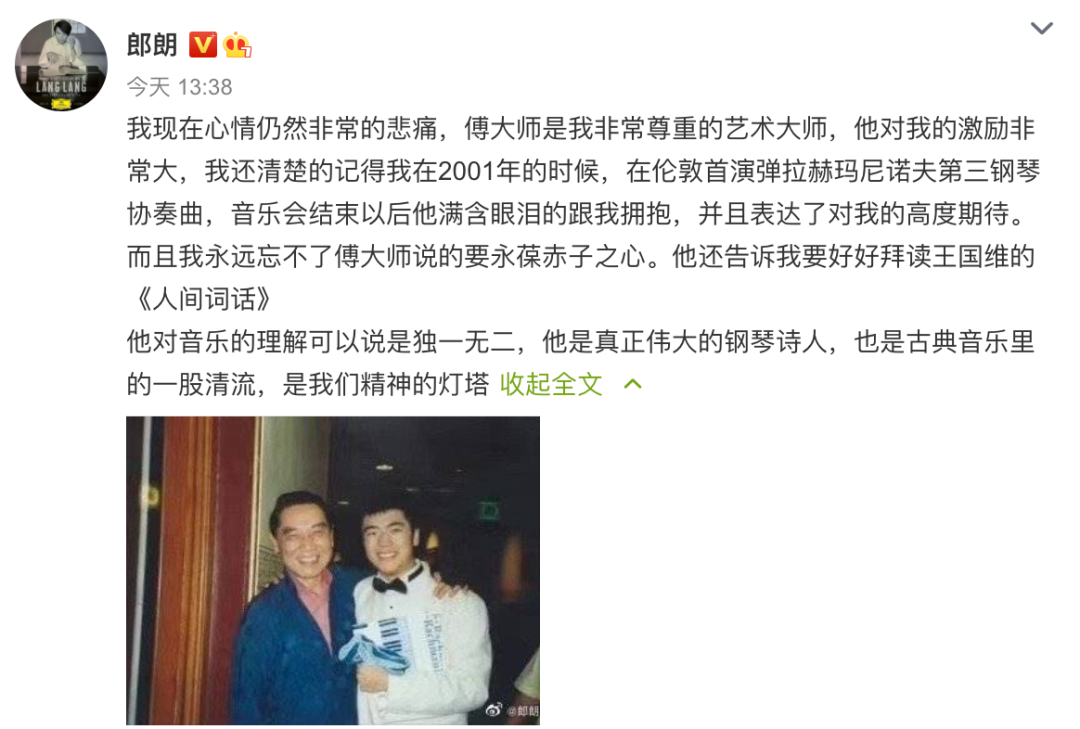

下午的时候郎朗也在微博上发文哀悼:

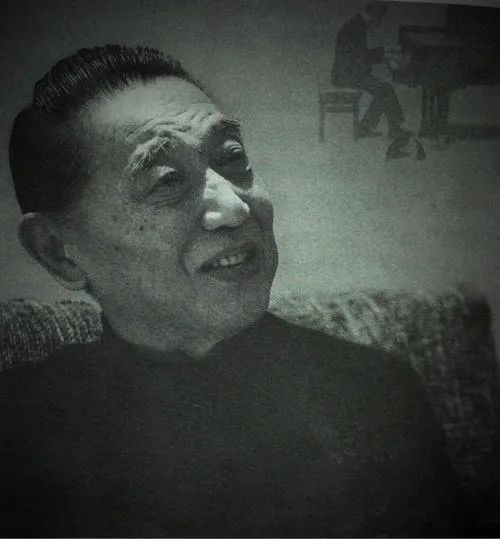

负责任地说,傅聪是真正伟大的钢琴诗人。

他的一生都沉浸在东方文化的情怀之中,永远保持着最初的赤子之心。

这一辈子,音乐是他的全部,比他的生命都重要。

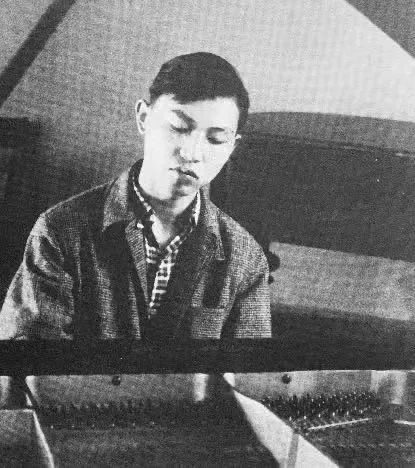

傅聪1934年出生于上海,三四岁的时候凭借聪颖的天资和家里的耳濡目染,对音乐就表现出浓厚的兴趣。

傅雷曾经这样写道:“傅聪三岁至四岁之间,站在小凳上,头刚好伸到和我的书桌一样高的时候,就爱听古典音乐。只要收音机或唱机上放西洋乐曲,不论是声乐是器乐,也不论是哪一乐派的作品,他都安安静静地听着,时间久了也不会吵闹或是打瞌睡。”

七岁半的时候,音乐天赋被父亲的好友雷恒发现,傅雷决定让儿子不再学习画画,转学钢琴。

雷恒就做了傅聪的启蒙老师。

在中国,学钢琴一直以来都是一件很费钱的事,更别说以上个世纪四十年代的条件,寻常百姓家能吃饱饭就算不错的了。

为了傅聪,傅雷夫人咬牙卖掉自己的陪嫁首饰,给家里添置了一架钢琴。

傅雷对西方的古典音乐颇有研究,认认真真亲笔抄录下大量的五线谱给傅聪练习。

9岁时傅聪师从意大利著名钢琴家,上海工部局交响乐队的指挥梅百器。

而梅百器的师父则是李斯特。

三年后,他又拜苏联籍钢琴家勃隆斯丹夫人为师。

从17岁那年开始,无论寒冬还是酷暑,他每天都会用七八个小时的时间练琴。

他自认为不是那种天赋异禀的钢琴天才,手的条件也不好,童子功又没练扎实,所以必须辛苦练琴才能取得优秀的成绩。

1954年,傅聪赴波兰留学,第二年参加世界最负盛名和权威的钢琴比赛:肖邦国际钢琴比赛,获得第三名和玛祖卡最优奖。

当时来自世界各地的评委和听众们为之震惊,傅聪的弹奏技巧并不是最好的,但他弹奏的肖邦

“富有肖邦的灵魂”

。

这是东方人第一次在这项赛事中获奖,傅聪从此一战成名。

1959年年初,傅聪在伦敦皇家节日大厅首次登台,与著名指挥家朱利尼成功合作。

随后傅聪展开第一次在欧洲巡演,在上世纪六七十年代的20年间,他举行了约2400场独奏音乐会,足迹遍布五大洲。

傅聪并不是炫技型的钢琴家,他演奏的肖邦、舒曼、舒伯特的作品中,有着一种深邃的东方韵味,东方“钢琴诗人”的美誉也由此而生。

至今为止,不少人因为傅聪做过看起来不怎么光彩的事,而给他贴上各种难听的标签。

但他的人品,和他深深扎根在东方土地上的那颗心,却是不容否定的。

在那个特殊的年代,为艺术背井离乡,身不由己。

如果他回国,那他的艺术生涯也会因此葬送。

在国外过着孤独而自由的艺术生活,是一种孤注一掷的选择。

他曾说过, “因为那时候国内没有艺术,而我离开艺术就没法活下来!"

人虽在西方,心却始终记挂着东方。

肖邦国际获得第三名之后,傅聪在写给父亲的家书中提到:中国人诗词中含蓄浪漫的家国情怀像极肖邦的内心。

他认为自己东方人的根真是深,好像越是对西方文化钻得深,越发现蕴藏在内心里的东方气质。东方自有一种和谐,人和人的和谐,人和大自然的和谐。

东方的艺术是要化的,因为化了所以能忘我,忘我所以能合一,和音乐合一,音乐、音乐家、听众都合一。

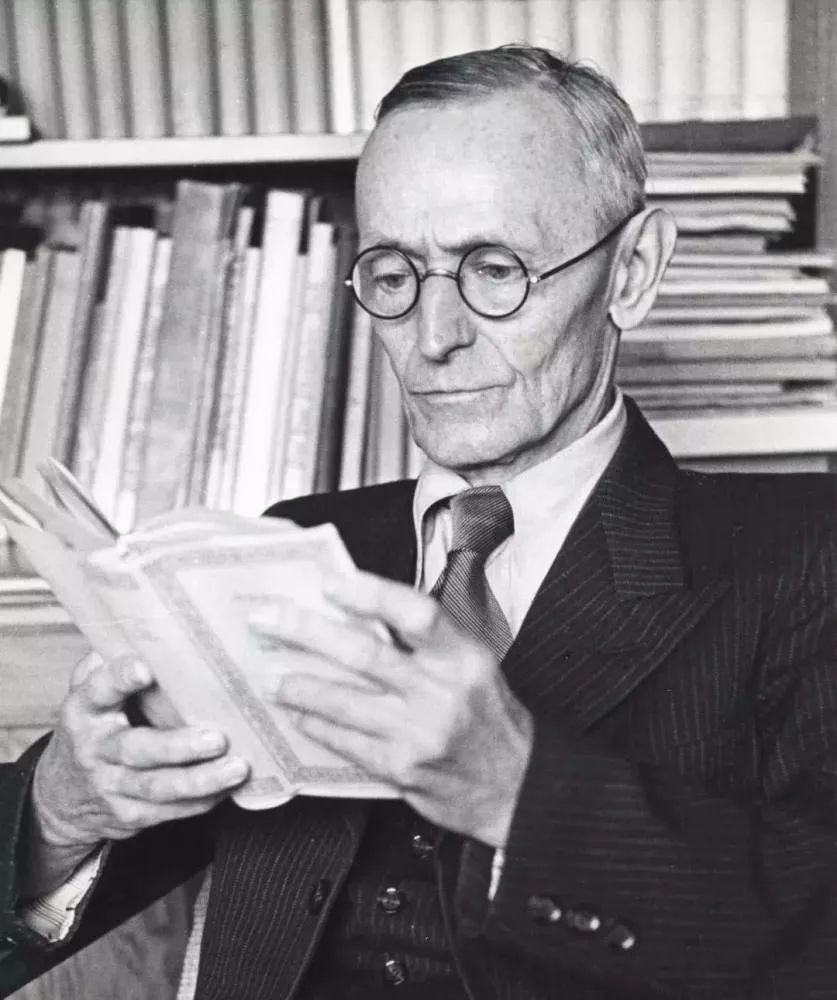

1960年,他的音乐感动到诺贝尔文学奖得主赫尔曼·黑赛。

他是肖邦的忠实粉丝,喜欢研究和演奏肖邦,他的一生听过无数演奏肖邦的音乐会和录音,感觉自己活了一辈子也没听到过具有肖邦灵魂的演奏。

直到听到当年26岁的傅聪演奏的肖邦音乐,他觉得这才是自己盼了一生的肖邦钢琴家,那时他已经83岁。

他曾为傅聪写过一段文字:

“傅聪像是出自《庄子》或《今古奇观》之中。他的演奏如魅如幻,在‘道’的精神引领下,由一只稳健沉着、从容不迫的手操纵,就如古老中国的画家一般,这些画家在书写及作画时,以毛笔挥洒自如,几近吾人在极乐时刻所经历的感觉。此时你心有所悟,自觉正进入一个了解宇宙真谛和生命意义的境界。”

他热切期待着有朝一日能与傅聪见面,然而直至两年后去世也未能如愿。

傅聪也是在十年后才知晓此事。

在国外的傅聪时时刻刻惦念着祖国的古典音乐发展。

从1979年首次回国,到八十年代国门打开后,几乎每年他都会回到祖国来进行演出和讲学。

他说:“我爱你们,也因为爱你们而更爱我的祖国,也因为更爱祖国而更爱你们。”

他将自己比作钢琴的奴隶,音乐的传教士。

一边感慨着自己大半辈子都消磨在钢琴上面,觉得很辛苦,一边为音乐的教育事业孜孜不倦,兢兢业业。

他心尽力亲自指导中国后辈练琴,现在但凡有点声誉的中国钢琴家,诸如刘诗昆、谭盾、李云迪、郎朗等等,基本都受过他恩惠。

2013年10月27日,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬于上海浦东的海港陵园。

无法回国的傅聪请人在墓碑刻上:“赤子孤独了,去创造一个世界。”

这是傅雷家书里的原话。

这一生,他铭记着父亲的那句:“所谓赤子之心,不但指纯洁无瑕、清新,而且还指爱。”

在郎朗、李云迪等钢琴新秀成为世界级演奏家之后,有朋友问傅聪:“中国有那么多弹琴的孩子,再过五年十年,会是什么样子?”

他觉得

郎朗和李云迪都属于天才型,比自己年轻时优秀得多,

江山代有才人出,祖国的音乐人才不可估量。

认为钢琴这门学问,一方面是技术,一方面是精神,对于精神的饥渴式的追求比技术更为重要。

他不喜欢用“大师”这个词来称呼自己。

什么大师,前辈,对他而言,都不是最重要的,所有的荣誉都是身外之物。

在他看来,音乐就是挚爱,是究其一生的追求。

在傅聪的世界里,音乐是他的圣经,他的上帝。

他几乎没有家庭生活,只是早上或者晚上吃饭的时候跟家人见见面。

可人到晚年,由于身体原因没办法继续弹琴,这也成为他的一块心病,为此他很难过,很痛苦。

因为他是一位非常纯粹的艺术家,他认为自己的生命必须为艺术而燃烧。

傅聪生前在接受《国家大剧院·古典音乐频道》栏目组的采访时曾笑说

“百年以后人家怎么说我,反正我也管不了。

身后名利的事情,顾不上这些,无所谓。

”

以下为接受采访时全部内容: