回答完第一个问题后,面试官坐直了身体,放下翘着的二郎腿,抬起了低着的头问我:“作为地方性门户,什么样的内容更吸引用户?”

终于不再玩套路了,开始拔刀相向了么?不管是新媒体还是APP,只要是做内容都需要面临这个问题,就好像说:厨子,你要炒什么菜?

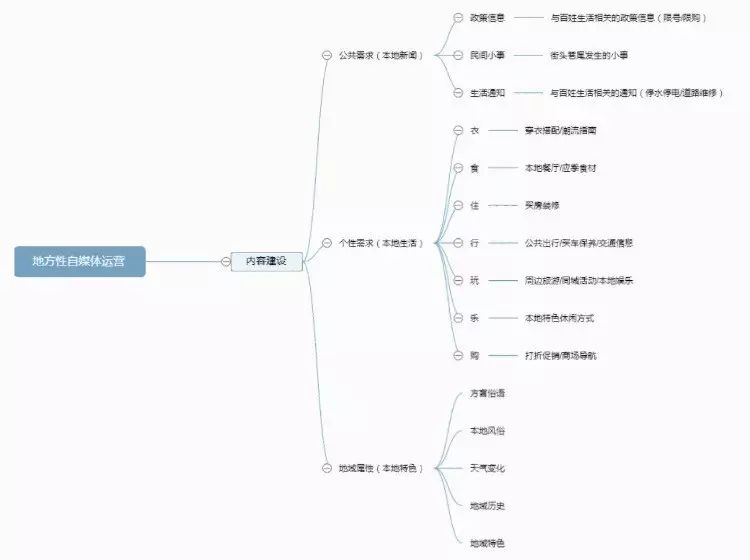

门户型自媒体这盘菜一般用1道主料,1道铺料,还得加点作料。

主料是本地化的新闻时事。

在同一个城市里生活,无论有没有本地户口本,当地的新闻政策是公共需求,也就是上文提到的泛众属性。

这里需要注意的是,作为自媒体,新闻政策要把握好度,上要讨好用户,下不能触犯政府。人代会开幕式这是公家媒体的活儿,自媒体不用干,干了用户也不爱看。但是开人代会的时候说今年房价要怎么控制,最低工资上调多少,这些是用户需要看的。

总而言之一句话,用百姓话说百姓事。

我记得汽车限购限号政策出来那天,产生了我第一篇百万+阅读文章,晚上7点的新闻发布会发的通知,我在7点半的时候发出的文章,简单说明这件事,晚上12点以后开始买车要摇号,以后每周有1天不能开车了。

这是第一篇文章,告诉用户这个消息,第二篇文章对政策进行解读。写过新闻的人都知道,政策类文件不是每个人都看得懂,重要信息的前面往往有很长的铺垫,政策解读是提取关键信息,类似于人民日报官微所发布的“一图读懂”,用百姓话说百姓事。

除了政策信息外,本地新闻还包括民间小事和生活通知。民间小事满足的是用户看热闹的泛众属性,比如大爷殴打公交司机、缺斤短两的小贩被砸称,在马路上的“裸女”还不那么多的时候,一篇“**路惊现裤衩女”的文章也斩获了不错的阅读量。

生活通知类的内容可以包括停水、停电、停暖、修路等内容,也能获得不错的阅读量。

本地新闻在选材上需要考虑有用、有关、猎奇、有趣、时效5项原则,满足3项原则以上的文章阅读量一般不会差。

辅料是本地生活类内容。

满足用户的个性需求,包括衣、食、住、行、玩、乐、购等各个方面。就好像将牛肉作为主料,你可以放西红柿、胡萝卜、白萝卜、粉条、海带这些辅料,有时候感觉辅料会比主料更好吃,但是西红柿炖牛腩可以卖你48,西红柿炖西红柿也就卖你18,还不如买袋西红柿酱呢。

很多矩阵型的自媒体将生活类内容独立出来,专门开设美食、旅游、汽车、房产等垂直领域的自媒体账号,组成矩阵。

由于自媒体的展示空间有限,门户类自媒体最大的问题是如何合理安排多领域内容的推荐排版,开设单独垂直领域账号是一种解决方式,但是需要从1到100数着数前进。

门户型自媒体可以在运营过程中分析用户喜好,如果关注某一类内容的用户特别多,可以将该领域话题独立开设自媒体。比如先有一条,再有美食台。

再或者先运营某一垂直领域的账号,比如购物的泛众属性更明显,恰巧又有一个时尚界人才,可以先运营购物话题的自媒体,在拥有用户基础后,逐渐横向扩张,很多个人自媒体在赚了钱成立了公司之后,都是这么发展壮大的。

说完辅料,再加点作料。

每一个地方都有一种钟爱的口味,就像粽子有咸甜,元宵对汤圆,作料是地域化特征的体现。

作料指的是具有本地特色的属性,比如方言俗语、地方风俗、天气变化、地域历史、地域特色等等,北京不能不说四九城,天津不得不提三岔口,加了地方特色才更有归属感。

加作料就体现出编辑人员户口的重要性了,本地人往往更了解本地属性。比如写天津包子,本地人一定不写狗不理,写北京烤鸭,北京人也很少写全聚德,地域特色不能道听途说。