来源:瞭望智库(zhczyj);作者: 高学思

近日,CNN、BBC等西方媒体报道称,印度主要的制造业重镇、有着“亚洲底特律”之称的

钦奈

,支撑当地用水的4个水库已经全部“见底”。

目前钦奈的平民百姓想用水的话只能拿着家里的锅碗瓢们去那些还能出点水的水龙头打水了,但这种地方一般都是人头攒动,排着大长队……

(图源:微信公众号“环球时报”)

从CNN等媒体提供的数据来看,印度的水危机已经到了一个极为危险的地步。

比如,目前印度竟有多达

6亿人

正在和高度甚至极度的缺水问题做斗争,整个印度只有

1/4

的家庭

在家中有饮用水,还有

20万人

每年会因为水供应不足或污染问题而丧命。

BBC之前的一篇的报道指出,

印度缺乏足够的基础设施和自来水管网是导致很多印度家庭缺水的原因之一。

水危机影响的不只是平民,《印度斯坦时报》表示当地的车站为了节水已经关闭了厕所,《印度教徒报》则称当地的水危机令建筑行业不得不停工。

路透社也表示,印度不少酒店因严重缺水已经处在

濒临关闭的状态

,甚至就连诸如菲亚特克莱斯勒、塔塔咨询服务公司、威普罗公司等大型制造和IT公司,都已经在减少食堂和厕所的用水……

值得一提的是,前些天多家西方媒体曾经炒作

富士康会将中国的产能转移到印度的工厂,

而这个工厂恰恰也位于此次水危机严重的钦奈。

当然,富士康之后很快辟谣说他们会扎根中国,“深耕发展”……

可以看出,印度的水危机已经影响到印度工业的发展。

其实,除了水危机,印度工业的发展还受到诸多掣肘,今天,库叔就带你了解一下。

文 | 高学思

编辑 | 谢芳 瞭望智库

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

想要判断一个国家的实力几何,最有效的方法就是考量它的工业化水平。

制造业增加值,是衡量一个国家工业化规模与水平的核心指标之一。

根据世界银行2017年数据,印度制造业的增加值为3923亿美元,位列全球第6。

乍看起来,这个成绩似乎还不错。

不过,除以约13亿人口得出的人均值,才能显现出真实水平。

印度的数字为293美元,远远低于东亚和欧美水平(德9267、韩8274、日8202、美6658、法4027、英3656、中2546);

低于东南亚和拉美主要国家(泰国1785,墨西哥1520,巴西998,印尼775);

与南亚邻国孟加拉(262)、巴基斯坦(185)相比,优势也十分微弱。

(图为制造业增加值排名)

类似的,在另外两个很有说服力的指标——发电量和钢产量上,印度的数字也呈现总量大、人均少的特点。

2018年,印度钢产量仅次于中国,位居世界第2,但人均只有中国的1/9,美国的1/3;

至于发电量,据2017年的数据,印度次于中、美,居世界第3,但人均只有中国的1/4,美国的1/11。

根据这些指标,我们对印度的工业化水平已经有了基本的判断:

印度工业规模不小,但质量较差。

中印都有着悠久的文明历史,在近代也都有沦为殖民地或半殖民地的类似境遇,新中国和“新印度”的建立时间也基本相同。

那么,对比中国,今天印度的工业化为什么会显得如此呢?

1

印度工业的发展历程

印度的现代工业化进程开始于19世纪中叶。

那时,经过一百年左右的时间,英国人逐渐控制了整个次大陆,于1858年建立了英属印度帝国。

在殖民政府掠夺性的经济政策和西方先进生产力的双重冲击之下,印度彻底沦为“经济殖民地”。

英国人在次大陆低价搜刮原材料,并倾销制成品,摧毁了印度原来颇为繁荣的传统手工业。

英国驻印总督威廉·本廷克勋爵曾评价“印度织工的白骨漂白了整个大平原”。

正是在这种恶劣的环境下,印度的现代工业开始萌芽。

19世纪后半段,印度发生了两件大事:

一是铁路的修建。

英国人为了提高物资流通和兵力投送的效率,在印度铺设了庞大的铁路网。

1837年,印度的第一条货运线路在东南海岸的马德拉斯通车,为公路的修建运送石材;

1853年,第一条客运线路通车,从孟买出发,将400名旅客送到了34公里外的塔那。

到了1900年,次大陆上铁路运营里程已经达到了39603公里。

英国修建铁路的初衷,自然不是为了促进印度工业化的发展,但毫无疑问的是,

印度独立之后,铁

路成为其开展现代化建设的有利条件。

(图为19世纪的印度铁路)

二是“实业救国”之风的兴起。

19世纪50年代,印度的帕西人(Parsi)和古吉拉特人(Gujaratis)引领风气之先,投资购买英国纺织机械,在孟买、艾哈迈达巴德等地开办现代化的棉纺织厂,成为印度现代民族工业之发端。

【注:帕西人——也被称为巴斯人,是古代波斯人的后裔,信仰拜火教,文化程度较高,有经商传统,现有人口不足10万,超过一半集中在印度西部的古吉拉特邦和孟买,以及北部城市德里;古吉拉特人——南亚印度民族,主要居住在印度的古吉拉特邦境内,在巴基斯坦和非洲等地也有少量分布。】

在这些民族企业家中,涌现出了一些具有远见卓识的英雄人物

,其中最著名的要属帕西人詹姆谢德·塔塔(Jamsetji Tata)和他的家族。

塔塔家族以贸易和纺织公司起家,随后建立起庞大的涉及钢铁、水力发电、汽车、教育等产业的商业帝国。

塔塔家族依靠比哈尔南部丰富的铁矿,建立钢铁冶炼企业于1907年正式投产,实现了印度大规模重工业零的突破。

(图为1907年的塔塔钢铁厂)

塔塔家族的另一个伟大洞见是

坚信在未来印度工业的发展潜力将取决于有无自主研发的能力。

为此,他们出资成立了印度科技学院(IISc,最初名Tata Institute),至今仍是印度最重要的理工学府之一。

不过,

在殖民地经济的桎梏下,英属印度的工业化并不顺利。

但是,由于两次世界大战的战火没有烧到印度本土,在1947年独立时,印度拥有令前殖民地和半殖民地国家欣羡的基础设施和工业化基础:

53596公里的铁路运营里程,仅次于美、苏,位居世界第三,同时期中国铁路里程为24090公里;

近40万公里的公路里程是亚洲第一,其中包括19811公里较高规格的国家公路。

由此可见,尼赫鲁等印度开国领袖对建设“有声有色大国”充满自信,并非没有理由。

早在留学英国期间,尼赫鲁就对费边社会主义(Fabianism)心驰神往。

印度共和国成立后,他立即师从苏联,成立了国家计划委员会,并亲任主席,希望能够尽快解决印度积贫积弱的局面。

【注:费边社会主义是社会主义思潮的一支,简单的理解就是渐进社会主义,费边主义者的基本信念为,由资本主义到社会主义是一个渐进而必然的转变过程。】

据经济学家安格斯·麦迪森估算,20世纪中叶,印度的经济发展水平与中国相仿。

印度第一个“五年计划”开始于1951年,

很大程度上参考了苏联早期的经济路线,

优先由公共部门对钢铁工业和重型机器设备进行投资。

同时,尼赫鲁认为一个贫穷的国家无法承受国际市场的竞争,因此必须实施“进口替代”的保护主义政策,采取关税、配额和外汇管制等措施严格限制进口,以扶植和保护国内有关工业部门的发展。

(图为喜马拉雅山麓的巴克拉大坝,Bhakra Dam,1963年建成,被尼赫鲁称为“印度新时代的神圣庙宇”)

在“计划”加“保护”的政策下,印度的经济发展还算差强人意。

在前三个五年计划(1951-1965)的十五年间,印度工业产值年均增速为7.1%。

同一时期,中国前两个五年计划(1953-1962)的年均工业增速为10.6%。

可以看出,在起步阶段,“新印度”和新中国大致在同一起跑线上,甚至基础条件还要好上一些。

但是,到了几十年后的今天,印度的工业化水平却已经难望中国之项背,这是为什么呢?

自1947年独立的印度,经济发展大致可分为前37年的“尼赫鲁式社会主义混合经济”,1984年开始的“拉吉夫市场化改革”和1991年启动的“经济自由化”三个阶段。

在不同阶段,印度的国内政策和外部环境各不相同,其发展成效也有很大差异。

不过,库叔经过仔细分析,找到了

四个制约因素

,

它们贯穿了印度的工业化时期,并始终拖累其发展。

2

落后的基础教育

独立后,印度在铁道、公路的硬基础设施上有明显优势,但在

软“基础设施”——基础教育水平上的建设却是失败的。

1951年,印度第一次人口普查,7岁以上人口的识字率为18.33%;

几乎同一时间,中国的人口识字率也在20%以下,两国水平相仿。

但在30年以后,1981年、1982年印度和中国分别进行人口普查时,两国已经拉开了巨大差距:

中国识字率已经达到77%,而印度则为43.5%。

后发国家的产业发展,遵循从劳动密集型开始、渐渐过渡到资金密集型和技术密集型产业的基本规律。

在劳动密集型产业阶段,发展的速度很大程度上取决于该国的基础教育水平。

良好的基础教育可以提高国民的基本技能、纪律性和上进心,

从而把“文盲大军和散兵游勇”锻造成工业人口,显著地提高制造业的劳动生产率,从根本上影响一个国家的经济发展。

改革开放后,中国经济的腾飞,很大程度上得益于前三十年基础教育水平的快速提升。

在1991年经济自由化改革后,印度没能像中日韩三国那样,迸发出常年两位数左右的增长速度,基础教育的落后难辞其咎。

(图为印度某公办小学,这些学校大多设施条件落后,教学质量堪忧)

导致印度基础教育落后的原因,至少有三点。

第一,印度是一个

多语言、多文化

的国家,其使用人数最多的印地语也只能覆盖40%左右的人口,这给基础教育的推广造成了客观困难。

第二,

印度早期领导人对基础教育的发展不够重视。

尼赫鲁将教育投入的侧重点放在了高等院校,建立了著名的印度理工学院(IITs)系统,希望能够利用先进技术带领国家快速工业化,但却忽视了基础教育的发展。

第三,

公办教育的逐渐没落也是原因之一。

印度大部分公办中小学渐渐成为劣质教育的代名词。

越来越多经济和社会地位较高的家庭对公办学校失望,进而选择收取学费的私立学校。

在市场的作用下,恶性循环就此开始

——优质教育资源渐渐向学费高昂的私立学校转移,公办教育的水准愈加得不到保障。

最终,形成一小部分精英家庭的儿女享受昂贵的私立教育、大部分普通儿童只能接受劣质公办教育的局面。

教育阶层化明显,显著拉低了基础教育的平均水平。

(图为2017年的印度电影《起跑线》海报,该影片真实地反映了高端私立学校和普通公办学校之间的质量差距。)

上世纪80年代以来,印度领导人开始意识到基础教育的重要性。

在持续的教育投入下,文盲率开始下降,2015年,印度青年人(15-24岁)的识字率达到了86.1%,进步很快。

不过,教育的总体质量依旧欠佳。

印度《2018年教育状况年度报告》显示,5年级的学生中有近一半的孩子无法理解2年级的课文内容;

辍学率随着孩子年级的增加越来越严重,1年级入学新生中只有约30%能从12年级毕业,“在这些人中,大多数人并不具备必要的技能,无法胜任工作”。

另一项国际测试——“国际学生能力评估计划”(PISA)的结果也能说明一些问题。

【注:“国际学生能力评估计划”(Program for International Student Assessment)是一项由经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)统筹的学生能力国际评估计划。自2000年开始,每3年进行一次,评估对象为来自几十个国家和地区的15岁学生,评估内容包括阅读素养、数学素养及科学素养,2012年引入基于计算机的问题解决测试,其结果是衡量基础教育水平的指标之一。】

据《印度时报》的报道,2009年印度参加PISA评估,在73个参赛国家、地区中名列倒数第2。随后,印度认为自己的学生还没有做好准备,宣布退出该项评估计划。值得注意的是,2009年,中国派出上海参加评估,在3项考核中都位列第1。2012年的评估中,上海学生在旧3项中仍名列第1,在新加入的计算机评估方面名列第6。

值得注意的是,在缺席10年之后,最近印度政府宣布将重新参与PISA的评估。然而,世界银行发展研究小组的教育经济学家吉苏·达斯表示,即使印度最好的公立学校接受该测试,印度仍然有可能排在PISA表格的底部。

可以想见,在未来,

基础教育的落后仍将拖累印度的工业化进程。

3

能力不足的政府

除了缺乏水平过硬的劳动力队伍之外,印度工业化不成功的另一个原因是

政府能力孱弱,让发展规划不能顺利实施。

后发国家的工业化,往往依托政府的主导和规划。19世纪,普鲁士王国和俄罗斯帝国的快速崛起就是很好的案例。二战后,日本的通商产业省、韩国的经济企划院、中国的“国家计委”和后来的“发改委”都是强势的发展规划机关,在经济发展中充当掌舵人和助推器,一方面明确前进方向,一方面给予及时的帮助,最终促成了东亚飞速工业化的奇迹。

印度也有与东亚诸国类似的发展规划,但实施结果却大相径庭,其根源就在于政府能力的不同。

政府能力是指政府依据自己拥有的公共权力,通过制定政策和组织动员,履行自身职能、贯彻自己的意志、实现发展目标的能力,是政府能否发挥主导作用,引领工业化进程的关键。

在这一点上,印度远逊于东亚各国,原因何在?

首先,总有“中间商赚差价”。

由于印度的土地改革不够彻底,政权未能渗透到基层,在政府与普通民众之间仍然存在着大量“食民而肥”同时抗拒管理的中间力量。

在“中间商”的层层压榨之下,印度政府资源动员的能力受到很大限制。比如,在政府支持农村发展,出资兴修水利,改善底层人民生活环境时,经常出现补贴款项最终流进地主和富农阶层腰包的情况。由于这些中间力量把持着农村的分配权和话语权,真正需要帮助的贫农和佃农得不到真正的帮助。

此外,

印度长期实行有计划经济色彩的发展政策,构建了庞大的国有经济系统,却没能建立起足以驾驭国有企业运营的强势政治体系。

因此,这些国有企业既不服从资本主义市场经济的利润法则,也不服从社会主义国家的行政命令。也就是说,市场调节和行政调节同时失灵,低效率和“不听话”同时存在,发展状况可想而知。

印度航空就是一个典型案例。作为国有航空公司,印度航空背景过硬,实力雄厚,曾长期是印度民航业的“老大哥”。但近十几年来却因体制僵化、贪腐频发、人员臃肿而逐渐走向衰落。2018年,由于长年的巨额亏损,印度政府准备在保留24%股份和一定话语权的情况下出售印航,却无人愿意接盘。这是因为,效率更高的民航私企大多不信任印度政府对所属企业的革新能力。这个案例真实展示了印度国有企业的尴尬境地。

(图为陷入泥潭的印度航空)

4

过度超前的法规

印度政府能力的不足,在推进发展规划上时常捉襟见肘。那么,

为了弥补这一缺陷,政府是不是可以给企业充分自由的发展环境呢?

答案是否定的。

独立后,印度政府为了全面监管经济发展,设计了一个繁杂的、几乎涵盖经济活动每一个步骤的“许可证制度”(License raj),

严重抬高了企业的制度成本,损害了整体经济活力。

虽然1991年经济自由化之后,这一饱受批评的制度基本革除,但仍有“两座大山”压在企业头上,这就是劳工权益和土地产权的保护。

这“两座大山”被认为是先进的制度法规,比“许可证制度”更难解决。

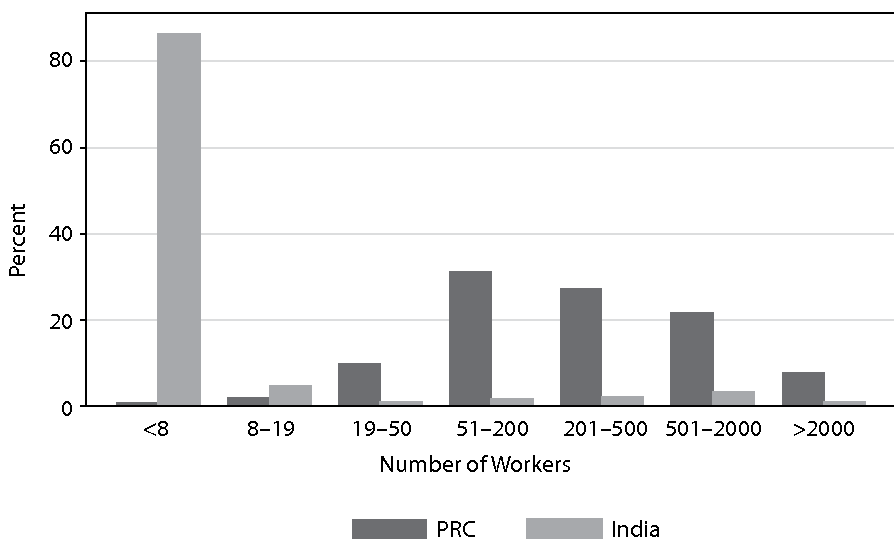

如果我们查看印度企业的人数规模,会发现绝大部分都是10人以下的微型家庭作坊,造成这种情况的原因,就是

印度对劳工权益的“过度保护”。

印度劳工法规定,企业雇佣规模在10人以下,可以免受劳工法限制;

一旦雇佣规模超过10人,就不能按照市场需要解雇员工,如要解雇,则需向员工支付安置费和遣散费,这往往超出企业所能负担的范围;

而如果超过100人,企业在解雇员工时,就必须先取得政府的批准。

这些规定的后果是,一方面,印度只有10%的劳动力被正式雇佣,劳动者的权益实际上没有得到保障;

另一方面,严重制约了企业生产规模的扩大。

我们知道,现代化生产的一个重要特征是规模化,规模无法扩大,生产的平均成本就降不下来,企业的竞争力被锁死在较低的水平,技术革新、产业升级更是无从谈起。

(图为2010年中印企业职工数量对比,可以看到80%以上的印度企业雇佣人数都在8人或以下)

同理,

印度的土地产权制度也对工业化发展有负面影响。

在印度,土地产权的保护非常完整,因此,征地的流程繁琐,周期更长,成本也更大。

企业投资设厂,或者政府规划公路与铁路,往往需要数年时间才能完成土地征用。

虽然从短期内来看,该制度在在一定程度上有效保护了被征地民众的经济利益,但明显阻碍了工业化的推进,长此以往,各方都是受害者。

比如,今年4月,南方泰米尔纳德邦的高等法院刚废除了一条主干道路的修建计划。

这条路如果建成,可以将邦首府与中部重要城市之间的交通时间减少一半。

然而,在部分居民和环保组织的阻击下,计划被搁置。

对于当地经济发展来说,这显然不是个好消息。

再来看印度的王牌产业——覆盖了上百万人的宝石加工业。

在印度的出口商品中,宝石和首饰占据15%,据统计,世界上每12颗钻石,就有11颗在印度切割、打磨和抛光。

然而,这个印度引以为豪的产业,其主体却由分布在苏拉特、斋普尔等地的数万个小作坊组成。

这些小作坊往往只有一间大房,数名或数十名工人在台灯的照射下操作着简陋的机器进行手工作业,完成后交由批发商到孟买的市场上参与交易。

(图为一家加工钻石的小作坊)