当笔者有撰写此文的意向的时候,其实还没有要和《芳华》这部电影联系在一起的意思,但是后来因为一些原因,笔者又将本文与《芳华》联系了起来。所以本人可能在某些部分上,会有一种类似“影评”的味道。但是笔者并不想将笔力过多地用在《芳华》这部电影上,而是试图着墨于因为《芳华》而走进不常走入的电影院的人们,但是因为不免要利用《芳华》电影中的桥段来解释某些事情,所以可能会有一些剧透,在乎这点的读者们可以待看完这部电影后再来阅读此文。

世情恶衰歇,万事随转烛。夫婿轻薄儿,新人美如玉。

合昏尚知时,鸳鸯不独宿。但见新人笑,那闻旧人哭。

——杜甫《佳人》(部分)

即使你如今已功成名就,著作等身,但是你家中的某处,仍可能存放着你当年的识字课本和算术教材。

——作者

▽

在这个“银发社会”将至,老龄化问题已经摆在台面上的当下。在每一个人的周围,总是少不了中老年人(即使你在幼儿园工作,也要面对园里的“老阿姨”和小朋友的爷爷奶奶们)。而在这些中老年人当中,总会有一些并不为人所喜欢的类型。甚至可能有些中老年人,一见到他就会令人感到不快,你觉得他们可能爱占小便宜、斤斤计较,也可能怨天怨地、满腹牢骚、喋喋不休,还可能沉迷于各种宫闱秘闻和坊间传闻、对朋友圈中不断被转发的各种消息不加辨析的照单全收。

他们经历过那个被当代人代称为“前三十年”的时代,但是他们却与当代很多人一样,依靠各种“揭秘”来了解那段历史。他们“生在红旗下,长在新中国”,却热衷于传播这个国家的各种负面新闻,其中一些可能就连这个有志于让这个国家民主化(privatization)的人们都一笑了之。而他们却不厌其烦地传播并对此深信不疑。

近期有一件事,笔者在友人的邀请下,参加了一个学者讲座,这样的讲座往往在学者讲完后会有一个自由提问的环节。讲座的主持人出于“政治正确”,在两位男观众提问后,决定选两位女观众来提问。其中一位女性听众(一位油腻的中老年人),便问到了看似与讲座主题无关的问题,大意是对于当前国内的各种社会问题如何解决。讲座结束后,这位听众依旧在和周围的听众争论这个问题。

出于好奇和巧合,笔者和友人与这位女听众同行了一段路。大概结果是笔者和友人在这段路程的主要时间段里,都在听这位女听众讲述各种“陈年旧事”,让笔者仿佛沉浸在一个严重老龄化的朋友圈中。笔者的友人出于书生意气,与这位女听众争论了几句,但是却也无法改变什么。与女听众分别后,笔者与友人也各回各家,而在回家的路上,笔者在回味学者的讲座内容时,突然想到了什么。学者讲(大意):

经济学和社会学的一个区别在于经济学往往认为个人是“全知全能”的“经济理性人”,会永远做出正确的选择;而社会学认为人的“知能”是在后天的外部影响和教育中建构而成的,也就是说,一个人的经历和成长环境决定了一个人的“知能”。

于是笔者顺着这个思路思考,这些“油腻的中老年人”如此,应该不是因为他们“天生乱德”“素质低下”“不识大体”“不知感恩”“头顶生疮,脚底流脓”“脑袋杵泥塘”“脑后有反骨”或者别的什么原因。而是他们的经历和成长环境决定的。那么这些“油腻的中年人”,都生于什么样的时期?又经历过了什么呢?那位曾与笔者顺路的女听众,根据笔者目测,应该在五六十岁左右,而现在人们普遍反感的中老年人,也是大概在这么一个年纪。

巧合的是,笔者巧遇了《芳华》的延期上映,而《芳华》这部电影,也在吸引着这个年龄段的观众们。于是在缪斯的指引下,笔者开始试图将这二者联系起来,正如同美国自1929年开始的“大萧条”孕育出了“大萧条”一代一样,一代人的精神状态,也必然和他们的成长环境有关。

《芳华》这部电影虽然改编自美籍华裔作家严歌苓的同名小说,但是却并不是《芳华》小说的电影版,而是一部冯小刚色彩更重的电影。电影中能看到冯曾经的作品《集结号》的影子,甚至还有情景喜剧《我爱我家》的味道。即使有一些明确的来自“美利坚”的味道,也是来自于《第一滴血》的哀伤气息,而非严歌苓的个人认知(严歌苓味道的情节并非没有,但是总会让观众觉得生硬与普通,无法与严热衷于宣传的“前三十年的特别”联系起来)。

这就决定了这部电影充满了“怀旧”与“哀伤”的色彩,而这也许就是吸引众多中老年人去观影的原因所在。讲到这里不得不说,在看完了这部电影后,笔者对冯小刚这个导演的认识又有了一定的变化,只能感叹,虽然嘴上可能否定那个时代,但那个时代的人,在行事上自有那个时代的影子,冯用自己的行动一定程度上实践了“文艺的群众路线”,瞄准了一个严重缺乏相关影视作品的群体,拍出了这个群体想看的文艺作品,结果,就是当笔者走出电影院的时候,看到有一群冯导演的目标观众们,正三三两两的走进电影院,笔者一问,果不其然都是来看《芳华》的。

回归正题,在下文中笔者也将用“芳华一代”来代替“油腻的中老年人”这一称呼,这样既文雅,也能少占一些篇幅(因“老三届”虽然与这一代人有部分重合,但是所占比例较小,是故不使用这个名称)。 “芳华一代”出生的时间,模糊地讲,在20世纪50—60年代这个时间段中。出生在这一时间段的人具有以下几个明显的共性:

首先,没有经历过被称为“万恶的旧社会”的民国时期,

对民国与中华人民共和国的不同没有概念(生在红旗下,长在新中国;过去什么样,只能听人说);

其次,这一时期整个国家因为连年战乱而百废待兴,

这就导致国民的生活水平相当一般(虽然比连年战乱的民国时期和某些同样连年战乱的第三世界国家要强得多);

再次,国家为了能早日实现国家的独立而大力发展工、农业以及国民经济和国防力量,走高增长、高积累的计划经济道路,用全体国民的力量进行资本的原始积累,

对于那个时代的个人来说,代表着个人生活水平长期保持着一个较低的水平(而同样的事情,很多先发的资本主义国家采用的是掠夺殖民地的方式);

最后,

“芳华一代”长大成人后所经历的时期,

恰逢

中华人民共和国“发展与挫折”同时存在的时期,对于这段时期的评价,在长期以来的舆论环境中十分复杂。

新中国经济建设的起点本身,就是一场从民国延续下来的长期经济危机。——温铁军《八次危机》

以上这些原因,注定了“芳华一代”的命运多舛。

他们虽然出生在红旗下,但是依然不能远离白日的阴影。国家虽然在五十年代获得了“老大哥”一定的援助,但是一来这些援助并不足以让中国“吃着火锅唱着歌”那样悠然地走向繁荣,二来随着60年代中国因为不愿意成为苏联的“卫星国”而与苏联交恶导致苏联中止援助,全国进入了艰难发展的时期。这个时候的“芳华一代”们,最大的也不过10岁而已。

后来的发生的事情,笔者就不详细地描绘过程了,因为这已经脱离了本文的初衷。而且自1960年至1978年改革开放这段时间的历史,其过程究竟细节如何并不影响本文的展开,所以笔者还是省些笔墨,来描述结果比较好。经过二十多年的成长和经历,“芳华一代”在《龙江颂》“共产主义精神凯歌响,公字花开万里香”的教育下,在《海港》“世界人民声势壮,相互支援力量强”的感召下,付出了极大的牺牲,和他们的前辈们一起完成了惊人的成就,取得了海量的成果。

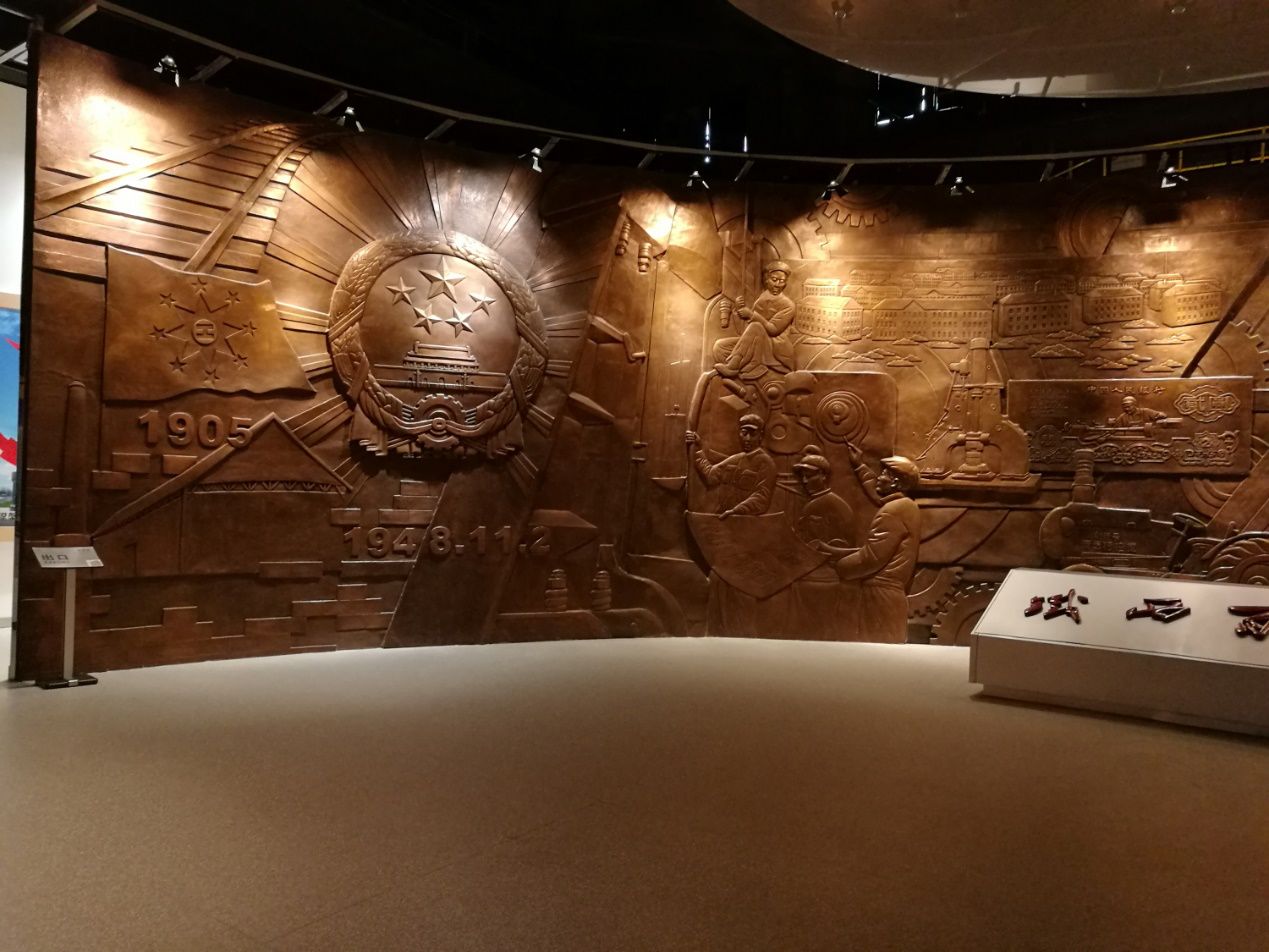

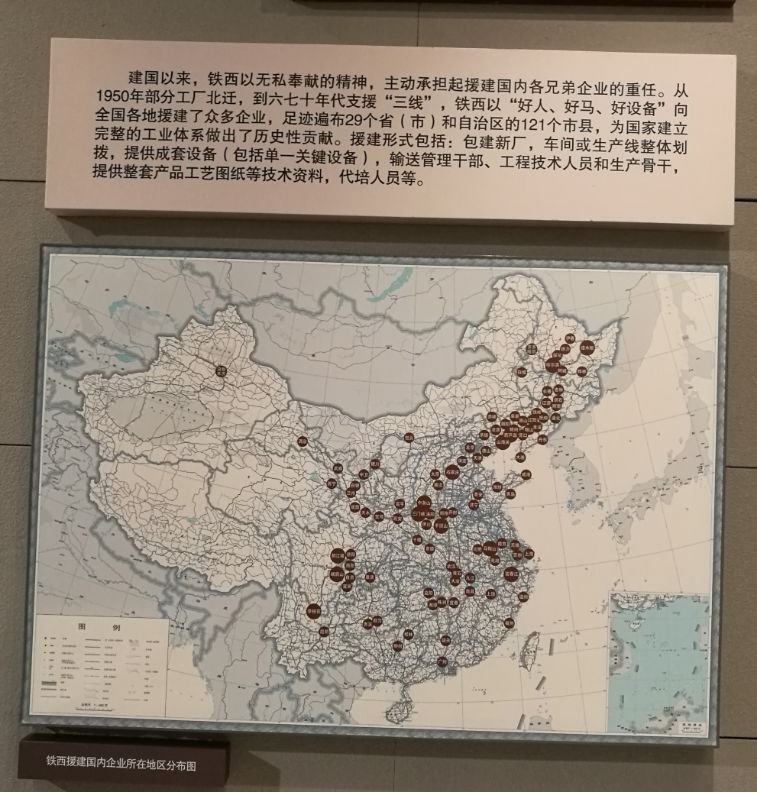

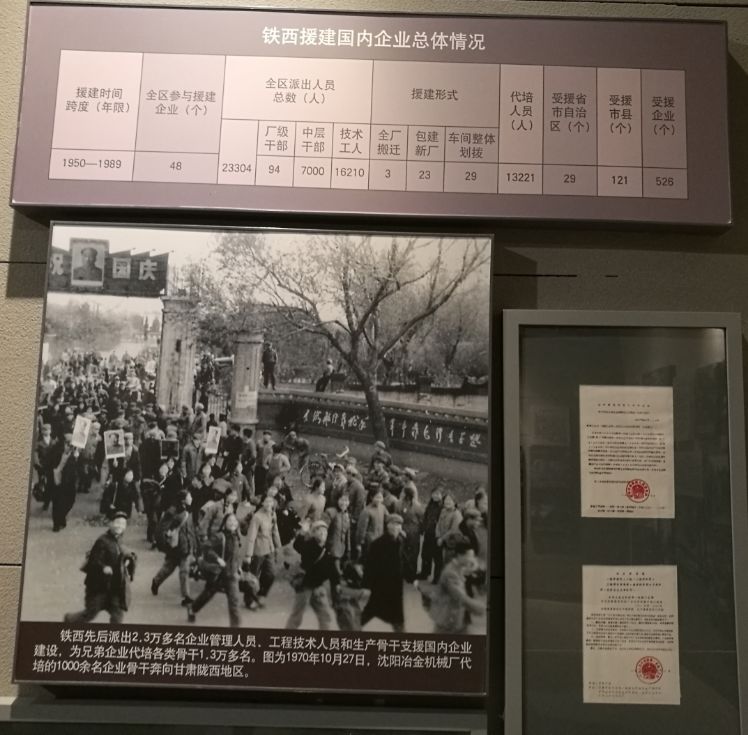

关于这一时期的成果,除了“两弹一星”这一广为人知的成绩外,在基础设施建设领域的成就也是不胜枚举,

如湘黔铁路、成昆铁路和焦枝铁路等重要的基础设施。在工业领域,西昌卫星发射中心、酒泉卫星发射中心、中国二汽等著名的工业设施和企业也可以追溯到那一时期。而这一时期的建设,还催生出了一批工业城市,四川省的“钢城”攀枝花,便是其中的佼佼者。至于在水库这种重要的基础设施上,根据统计,在2009年全中国的87085座水坝中,有99%于1949——1978年间修建。

这里面的很多成就,都是在中苏交恶以后进入实质建设阶段的,而这些成果,可以说每一点都浸满了当时全国人民的血汗

(以三线建设为例,当时对整个三线建设的投资高达2000亿元,这种数额的巨款,在外援断绝,国家经济困难的情况下,可以想象要付出怎样的代价才能挣出来)。“前人种树后人乘凉,前人败家后人凄凉”,面对满清以来中国的落后局面,“芳华一代”与他们的前辈一起将苦难深重的中国从衰落混乱的局面中拉了出来,让这个国家重新有了发展的可能(尤其是基础设施建设),也让下一代背上的包袱不在那么沉重。笔者上学的时候,这些成就中的一部分在历史课本中仍然有所介绍(但不是重点)。

新生的共和国,仿佛一个长期落后的“差生”,各个科目都亮起了红灯。虽然在苏老师的帮助下有了一定发展,但是也终究因为不愿意成为“苏老师永远的学生”而分道扬镳,不得不自己学习。在这个过程中,因为成绩差、底子薄、没经验等各种原因,走了一些弯路,但是值得肯定的是,新中国这个“差生”,通过各种方式,终于在几十年的学习中有了明显的进步,摆脱了“即将被开除出班”的危机,甚至已经跃入“全班中上游水平”。

如果历史继续线性发展,“芳华一代”可能也会如同青年崇拜二战盟军老兵一样被青年所崇拜,他们中的佼佼者还会被宣传报道,他们中间每一个勤勤恳恳的人都能在表扬与称赞中度过余生。但是历史却并非线性发展,他转了一个圈。

虽然关于“解放”后至“改开”前中国的建设成就并没有被销毁或者封藏,但是随着“改开”时代的到来。人们对这段历史的认识与评价也逐渐地改变了。

《伤痕》的刊登以及同类作品“伤痕文学”的流行将这一时期涂抹成了另外一副样子,曾经的“广阔天地大有作为”变成了“受到了从未有过的歧视和冷遇”,

属于这一时期的另一面逐渐成为了这一时期在大多数人们印象中的唯一一面。在这种变化中,“前三十年”的复杂历史被简化成了“大跃进”和“十年浩劫”,工农业的发展被概括为了“只能炼废钢的‘大炼钢铁’”,而为了开发农村和解决城市就业难题的“上山下乡”也与“迫害”甚至一个古老的名词“谪戍”建立了等价关系。

毛主席的逝世,仿佛宣告了一个“世界革命”的时代即将走向尾声,“世上无难事,只要肯登攀”“踏破官僚机器,挥斥资产阶级”的豪言壮语,也似乎将要成为绝响。而作为这一时代尾声的与越南的战争,更成为了“芳华一代”一个无形的伤口,笔者还在上学的时候,这场战争在课本上并没有介绍,只有在教师的口头教学中才偶有涉及,关于这场战争的详细资料相比抗美援朝、解放战争甚至更早的抗日战争来说,也并不十分好找,各种故事真真假假肆意传播,大多数普通人都难以分辨个中原委,往往只能如同看到一个模糊的人影那样,“只是知道那里有个人而已,但是那个人长什么样子,穿什么衣服,一概都不知道。”

“改革开放”的到来,长期以来都被一些人认为是“百分之百的好事”,无可否认,“改开”之后的中国确实进入了一个新的发展时期。大量来自海外的资本进入中国,他们被中国优越的“招商引资政策”、完备的基础设施建设和庞大的工业人口吸引而来,盖起了一座座工厂。在这个过程中,一部分人先富了起来,尤以“陈灿和郝淑雯”们为先,“打下红色江山”的人们,终于得到了他们想要的奖赏,从此“拿地”成为了第一要务,而“吹号”则成了尘封的记忆。“芳华一代”中普普通通的人们,则在“文工团解散后各奔东西,退出了舞台,只留下一把折断的道具马刀”。(

然而实际上文工团完全不能代表那个时代的普通人,

文工团青年日后的发展轨迹也是各不相同,远不是电影里的所能代表,从这点上来说冯导虽然拍了个面对”芳华一代”的青年,但抱着看看自己的青春的观众可能终究只是在看别人的故事)

随着时间的推移,当对“前改开时代”,即“芳华一代”所成长的环境的攻讦与“揭批”达到了一个极点的时候,攻讦终于转移到拉那个时代的人身上,“芳华一代”中的很多人,也被扣上了一个“红卫兵”的帽子,

而在现在的语境中,“红卫兵”已经成为了一个彻底的贬义词汇,包含有各种负面意义,从“奴性”到“残暴”以及各种负面词汇,都可以用这三个字来概括。

曾经的 “生在红旗下,长在新中国的社会主义接班人”,仿佛在转瞬之间就由新中国的建设者与继业者变成了干扰者与破坏者,如此巨大的转变,其冲击力可以想见。

就在这种令人抑郁的环境中,20世纪迎来了最后一个十年。在这十年中的第三年,大型情景喜剧《我爱我家》播出了,该剧虽然是喜剧,但是却能看出时人在面对开放以后的新环境的不适应与隐忧,改革开放以后的市场经济几乎改变了一切,而在这改变中,大多数人都不是赢家。在这一个十年中的后半段,中国又发生了一件大事,这件大事后来被称为“大下岗”(当时,因为“失业”这个词政治不正确,所以采用了“下岗”),“下岗”这一自八十年代出现的名词,终于在九十年代末成为了最Bikini的名词。而在这件大事之后,因为“大下岗”而衣食无着的“芳华一代”们,又被安上了一个“懒惰”的罪名。