广告

来源:本文内容来自腾讯科技,感谢腾讯科技的付出和成果。

5月末,余承东微博引爆荣耀Play“很吓人的技术”,引发网友风起云涌般的讨论和猜测:有人拍砖说这是老余的硬广,也有人认为这种表达已经“含蓄而低调”,一时间成为科技圈热议的话题。

华为提出的“吓人技术”叫做GPU Turbo,实际上就是“图形处理能力突破”,简单说就是:通过学习汽车的涡轮增压原理做软件创新,让游戏等视频应用的图像处理能力极大提升,软件驱动硬件,也被认为是在核心体验方面赶超苹果IOS的杀手锏。

那么,“吓人技术”是突发奇想,还是纯粹的媒体噱头?虽然这个“吓人技术”到底吓到多少人还无从考证,但“吓人”的背后,注定不会仅仅是一个传播提法那么简单。

“吓人技术”在华为的企业发展史上扮演了什么样的角色?

1 “削足适履”换上“美国鞋”

▲华为当年的初创团队

如果要把这个故事讲清楚,或许应该从30年前谈起。

华为从1987年创立到今天,已经30年了,一直在通讯行业的风口浪尖,遭遇世界最顶尖公司的围追堵截。很多技术老人都说:“吓人”之前,“被吓”了30年,也养成了自己“吓”自己的好习惯。

准确的说:华为早期大部分恐惧来自于处理不好技术和商用的关系,曾周期性的被逼到悬崖边上。

1998年是在华为的历史上非常重要的一年。这一年华为开始从“游击队”向“正规军”跨越,核心的事件就是任正非亲自启动IT策略与规划(IT S&P)项目。这个项目之前华为的业务可谓跌宕起伏,在JK1000局用机产品上亏了1000多万,公司差点倒闭。但由于后面开发的交换机获得成功,恢复了一点元气,不过之后的设备又亏了很多钱。

这个充满不确定的时刻,已经是华为1987年开始创业的第10个年头,公司上下都很着急,就是为公司没有走上正轨很焦虑。感觉研发加产品的不确定性太强,向前看难免缺少自信。

但也正是因为公司创立早期的市场残酷性,逼迫华为把技术创新当成“救命稻草”。在华为2000年左右度过了生存危险期之后,多次豪赌技术创新。据说,任正非因为在2002年豪赌3G,投资60亿做研发却迟迟无法商用,患上严重的抑郁症。

当时还在运营商业务的余承东,对于错过小灵通和CDMA的华为,曾经“夜里睡不着觉,猛掉头发”。这些苦难记忆不得不说都是和产品开发联系在一起的。可以很确定的说,华为的苦难历史成就了对产品和技术的执着追求。

通信行业的产品大部分都是复杂集成的,不是像互联网公司搭个班子就可以开发APP那样简单。20年前困扰华为的问题主要是产品管理,这个挑战至今困扰很多制造业企业。

当时华为的研发部门是独立的,采购部、质量部和制造部各个部门都“个人顾个人”。研发只管研发,对于制造难度、生产难度、成本控制、竞争力评估、市场定价统统不管。当时任正非和孙亚芳都在努力寻找华为可以学习的方向,据说在学习思科和IBM之间非常犹豫徘徊。华为高层为解决产品研发体系顽疾全世界“寻医问药”,心情焦急。

其中IBM提供给华为的方法论叫IPD(Integrated Product Development),全称叫:集成产品开发流程管理模式,思科也同样给华为讲述了一套科学管理研发的方法论,这让华为高层认识到必须向美国先进企业学习。于是,在华为高层的充分讨论和沟通后决定向IBM学习科学的技术开发管理流程。这意味着,华为上万人的公司必须“削足适履”穿上“美国鞋”。

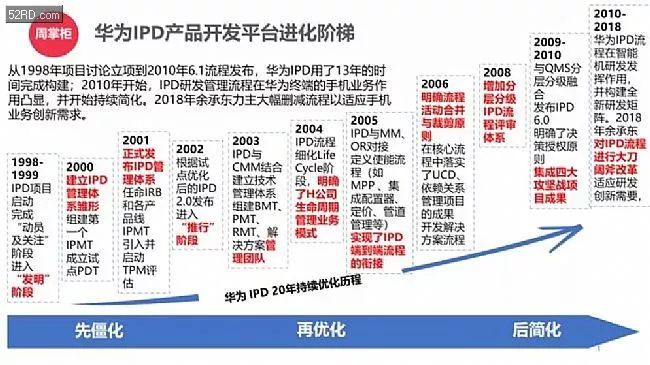

从华为当初的“游击队”开发,到现在的“正规军”流程创新,IPD在特定的历史时期居功至伟,应用层面大体经历了“先僵化”、“再优化”、“后简化”的三个阶段。

第一个阶段是从1999年至2001年的“僵化吸收阶段”。

在这个阶段,华为基本上是消化、理解、细化IPD流程过程,初步构建华为自己的产品开发流程和管理体系。据华为老员工分享,当时推行新型管理制度的时候难度无比之大,以至于任正非下死命令说:“这个我推定了,讲的很清楚就是推定了,就是要穿美国鞋,你的脚不对把它卸了、砍了!”此处可见当初的战略决心。

也就是在这样的决心之下,按照新的管理模式组建了第一个产品线,成立了第一个用“集成产品开发模式”指导的产品开发团队。

第二个阶段是从2002年开始到2010年左右的“优化应用阶段”。

在实际产品开发中不断摸索和市场对接的方式,解决了需求驱动不够,客户响应慢的问题。从2005年开始华为在之前IPD推行成果的基础上,适应自身需要结合CMMI和敏捷思想,做一些结合本地化项目管理的创新,就是加入项目经理个人判断的灵活性让研发系统更有弹性的服务。

实际上这个时候华为用了10年已经充分的吸收了IPD的精髓,开始做一些结合本地化项目管理的创新,就是加入项目经理个人判断的灵活性让研发系统更有弹性。IPD模式在十多年的时间内让华为制度化的推出高质量的产品,推动技术决策更加准确,也深深的融入了手机等业务的技术研发基因;

第三个阶段从2010年之后的“简化创新阶段”,

华为自己总结了不同领域IPD管理模式,这时候也是余承东进入华为终端重整手机业务的新时期。

这个时候华为从B2B的市场转向B2C需要有更灵活的战略思维,传统的IPD的流程开发非常繁复,也很难适应市场需求的变化。由余承东和以无线业务核心骨干为主的一批少壮派力主对华为的研发体系做深度的变革,之后才有了后来“黑科技矩阵”式的华为终端新型业务开发模式。

余承东这样概括IPD的核心精髓:“IPD的核心精神就是平行开发和异步开发”,基于此必须做深度适应手机业务的变革。在2017年余承东曾经明确提出要对IPD流程动手术,大幅删减不符合手机创新研发的流程标准,变革决心巨大。

从华为开始了师从IBM的脚步,直到今天IBM的影子仍然在华为整个公司体系中随处可见,IBM也在华为体系内被尊称为“华为的第一位老师”。据田涛所著《下一个倒下的会不会是华为》书中披露:“师从IBM和国家多家咨询公司进行科学管理提升,华为付了天价学费,累计投入超过60多亿美金。”

以上十多年的学习和摸索,实质上是向西方先进公司学习技术管理的一个过程,才让华为手机在技术研发上占据了一个世界级的管理水准之上。

而IPD的回忆,是中国制造历史性崛起的真实案例,有了产品管理 “吓人” 才有“吓人技术”。这是一种世界性的规则和趋势。

2 技术“Ready”是一个死命令

而产品管理制度,必须有技术创新平台的助力。华为手机和荣耀手机背后真正的技术“BOSS”其实是2012实验室。

轮值董事长徐直军是最早推动2012实验室的管理层之一,他为华为技术研发体系设计了两条线:

一条线是应用线,比如华为手机的应用级别技术创新,需要围绕用户的需求快速形成功能,这一条线是前沿业务部门主导的。

另一条线就是2012实验室对技术的前沿性投资,他为此设定了一个叫做“Ready”的重要战略思想。Ready的意思就是“准备好”,华为要求2012实验室必须在业务有技术需求的时候准备好一切前沿创新。而这个创新的目标其实是没有指示的,唯一的对标就是手机应用部门的吐槽,如果需要的时候没有这个技术,2012实验室就要被念上“紧箍咒”,说明没有Ready,不能造假,需要问责!

在2016年周掌柜团队在英国《金融时报》中文网发表的《华为手机的光荣与梦想》和《荣耀手机的战争与和平》中曾经系统介绍了华为终端手机业务的“黑科技矩阵”,其实就是对业务层面研发体系和2012实验室研发体系的统称,这个研发矩阵里有超过1万名工程师协作研发。

回顾一下“黑科技矩阵”主要包括两个层次的技术研发,一个是“底层颠覆式技术”,一个是“黑科技小组创新”,具体而言:

这次荣耀手机首先发布的“很吓人的技术” ——GPU加速/GPU Turbo技术就是属于“底层颠覆式技术”研发范畴。这个技术的本质是“软件定义硬件”,其实和当初做分布式基站的思维很像。华为终端用软件的创新能力提高硬件能力。颠覆工程的定位也包括“安卓手术”这样长时间、大手笔、高强度战略性技术投资。粗略统计,过去3年,华为终端累计投入1500多名工程师对安卓系统底层进行系统化改写,以做到抽屉式的文件读取。这一动作的目标就是超越苹果IOS系统的速度。

“黑科技小组创新”则是针对用户需求设定的黑科技持续研究小组,是华为终端研发的应用部分。“黑科技矩阵”顾名思义就是持续跟进某项黑科技的研究和商业化,比如石墨烯电池研发,比如把金融级芯片解决方案做手机里了,芯片有安全能力之后:替代U盾、车钥匙、门禁、电子身份证等就可以实现了。“黑科技应用”是华为体系对标外部“黑科技”的主要形态,都是用户容易感知的功能,比如:“安全支付”、“手机找回”、“多角度录音”等,每一个功能在华为手机都有一个20-30人的小组来承担,这样的小组一共130多个。

由此,前面讲述清楚了“产品管理平台和技术”的关系,也有“管理制度”和“领导者”的关系,也介绍了目前华为手机的“黑科技矩阵”的前世今生。应该说华为终端手机业务今天的“吓人”水准,也和几代华为终端人振兴华为手机业务的创业者长期追求分不开的。

3 “吓人技术”也是被用户“吓大的”

最后我们再回到荣耀Play首发的“吓人的技术”,看看“吓人”和“用户需求”之间到底是什么关系。荣耀总裁赵明也有这样的表态:“荣耀手机一直是被用户吓大的,我们总怕技术落后被用户抛弃”。

众所周知,智能手机的竞争可以用“残酷”和“惨烈”来形容,向后看是中国和世界主要市场总量停止增长的悬崖,向前看就是全世界所有顶尖高科技公司的血海拼杀。

荣耀所处的战略环境有两点特别值得关注: