EXTITUTE

|BAU学社|媒介论与空间论的会通

文|

布鲁诺·陶特

/

译|

杨涛

/

责编|

PLUS

布鲁诺·陶特在由英语重写的“主流现代建筑史”中长期处于边缘,

他编撰的重要著作《城市之冠》,一

直要到2015年之后才被完整地翻译成英语。然而回到当年的魏玛共和时期,陶特不仅是

一位举足轻重的建筑师、组织者,而且还曾经提出过不少乌托邦的构想。有的评论认为与《城市之冠》同年推出的格罗皮乌斯《包豪斯宣言》也颇受陶特的影响。如果说“宣言”还在

探寻通往社会更新的道路,那么陶特的“城市之冠”方案通过梳理历史的脉络,相当自信地推演出这一未来社会的城市形式。

在院外之前推送的这本著作核心部分“城市之冠”方案的开篇中,陶特认为建筑物如果可以被看做是艺术的话,那么必须超越

基本需求的满足,因此

设计更关乎的是形式与高于基本需求的目标的统一。但是这种“艺术”不只是

想象力的游戏,因为这种

想象必须根植于人类的精神世界和存在的意义,

按照这种关联来看,人们所追求的

所谓的“时代精神”也只是某种短暂的事物,陶特赋予了建筑师以更高的要求,他的工作应当

追求那些世代延续的潜在精神力量

。

建筑连接了各个世代,它象征着人类的第二生命,它是最忠实的镜子。如果说

过去的城市肌理是对人类的内在结构和思想的清晰反映,那么建筑则

宣告着逝去先知们的教导和各个朝代的信仰。因此,对于以石块呈现的生命和思想世界来说,反过来看“建造艺术”(baukunst)一词又似乎太小了。

陶特所关注的

最伟大的建筑物源自最崇高的思想:信仰、上帝、宗教。由此在他看来当年人们忽视了

建筑这一奠基性观念,所以他倡导必须

从独特的观点出发,慢慢挖掘并寻找新的秩序。陶特认为在

田园城市运动中蕴含着一种新的理念,并且能够为发展和改进现有城市的规划提供富有成效的建议。这种新的城市模式将引导着人们不仅能在城市中生活得安全和健康,也能生活得快乐。为此陶特那一代人

不受任何禁忌的束缚,

满怀着希望地为此奋斗。

在回望

过去的城市之时,人们不得不无奈地说,当下的城市还没有找到坚定的立足点。但是另一方面,模仿

旧有的国家意识与宗教联系在一起的模式在今天只会沦为一种复制。在宪法的担保下,

作为一个引导价值观的包容的概念,国家并不凌驾于人们之上,或独立于人们之外,而是存在于人们之中,应当

是一个为所有公民利益服务的架构。这一概念

在政府建筑与城市景观的结合中如何才能得到清晰的表达呢?

“院外”

感谢这一中译本的编辑和出版社授权,之后还将推送相关的翻译与讨论文章。

布鲁诺·陶特

|

Bruno TAUT

这一关于新的城市的理念将会结出硕果,我们应为拥有它而高兴。对于我们来说,这是一份坚定的希望:我们的后代将会过上更美好的生活。

但是,让我们牢记一种思想:组织-重构-组织-重构。这一思想不应被低估;然而,它可以被建构出来吗?它本身具有建构推动力吗?没有形象就不存在艺术,形象在哪里?我们应该赋予新的城市什么样的形象?健康的住宅、花园、公园、美丽的道路、工业、商业——一切都秩序井然,人们安居乐业。这里有一所学校,那里有一栋政府大楼——一切都以或浪漫或古典的方式布置得井井有条。但是,似乎不可能所有事情都是舒适、轻松、愉快的。这一切可能就如阳光之下的雪般冰消瓦解。难道这一切没有头,这个躯体没有头吗?这不就是我们的样子,我们的精神状态吗?我们看着过去的城市,不得不无奈地说:我们没有坚定的立足点。

我们有市政建筑、学校、浴场、图书馆、市政府大楼等。这些建筑当然可以统领整座城市!——但是出于实际的原因,其中的一些建筑(除了中央图书馆)必须散布在我们宜人的城市中,以发挥它们有利的影响。尽管如此,位于城市中心的政府大楼仍可以居高临下,就像曾经的市政厅!然而,虽然市政厅是政权的忠实体现,但它仍然次要于大教堂。我们的市政厅中只有各种市政管理部门。市民们到来,登记,纳税或缴费,然后离开。除此之外,市政厅可能包含市议会大厅、会议室和其他的空间;我们对生活的看法可能支配、凌驾于整座城市之上,但市政厅这样的架构是否充分体现了我们对生活的看法?因为成本原因,赋予现代市政厅一个塔楼和厚重的建筑形象的做法被抛弃无可厚非,因为它与建筑的内部运作相矛盾。今天的城市或许有自身独立的行政管理,但早已不再像过去的城邦那样高高在上和具有权威性。而且即使在那时,城市也并不是围绕市政厅而建的。因此,特别是对于国家来说,赋予现在的市政府大楼同样的重要性与我们的现代感并不相符。

国家意识的崛起源自第一次世界大战当中的种族屠杀,它使得国家这一概念成为建造新城意志的最崇高表达。在古代,国家意识常常与宗教紧密联系,以至于古希腊城市中的卫城或者古罗马城市中的广场伴随着神庙,同时作为最高立法、司法、行政的所在。然而,对这种模式的模仿在今天只会沦为一种复制,我们民众的生活只能通过一错再错的模仿来得到充实。即使强烈的国家意识使其具有说服力,但是这样的建筑永远无法成为神圣的辉煌成就。

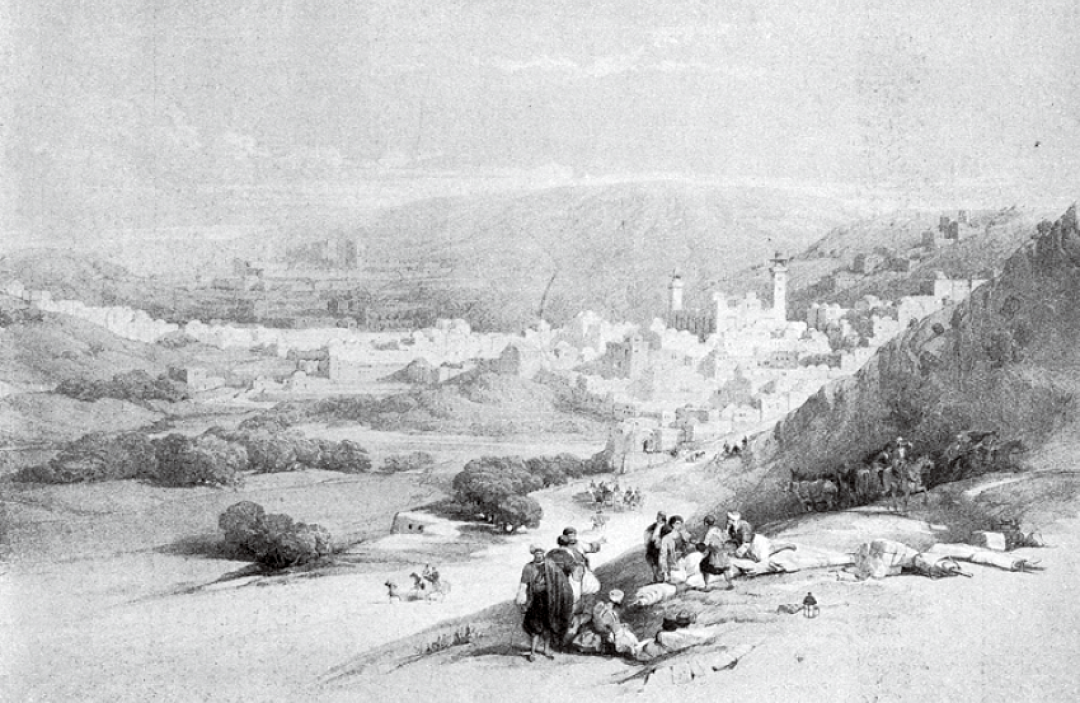

位于巴勒斯坦的希伯伦|

大卫·罗伯茨|1839

多亏了我们国家的宪法,我们可以心怀感恩地投入到我们的人生任务中。作为一个引导价值观的包容的概念,国家并不凌驾于我们之上或独立于我们之外,而是存在于我们之中。在 1916 年 2 月 5 日,亚历山大·冯·格莱兴-奥斯沃姆[1] 曾说过这样一段话。

近来,德国公民越来越习惯于让国家代替自己思考,因此或许当这种想法最终占据整个国家的思维机制时,人们可能也不会对此感到不满。然而,我们受教化只是为了国家吗?全世界都将严谨的纪律视为德国理念,但它并不是所谓的德国理念。在我们眼里,国家并不是独立的,也不是一个有组织的权力机构,而是一个以为所有公民利益服务为己任的架构。此外,我们相信公民有权利监督国家履行这一职责,并有权利掌控政府机构的活动。

尼采在《作为教育家的叔本华》中写道:“任何一个国家,倘若还要除政治家之外的其他人来为政治操心,就必定治理得很糟,它活该毁在这么多政客手中。”

这种有关国家概念的观点,在政府建筑与城市景观的结合中得到了清晰的表达。菲利普·奥古斯特·拉帕波特[2] 在《城市设计》[3] 中说了这样一段话。

从古至今,国家建筑的地位发生了巨大变化。在古代,每一个大城市都是一个城邦,在中世纪也是如此。国家的建筑就是城市的建筑。国家的福祉就是城市的福祉。公共建筑的特点是由当地的限制条件所决定的。自从国家包括了数百个城市,国家的建筑一定程度上在各个城市都是外来的。此外,情况已不再像过去那样,所有的一切都恭敬地为公共建筑留出空间,并朝向公共建筑。公共建筑不再享有这样的特权。它们在城市中的正确位置往往难以确定,其艺术设计不再源于国家地域间一致的特点。

他还建议,建筑规范和发展规划具有与城市社区同等的权利,如果国家没有适时取得公共建筑用地的使用权,两者有权在城市公共空间中组织公共建筑。将市政建筑移到城市边缘的做法相当于“逃离土地”[4] 。因此,这样看来现在的表象和内涵是完全吻合的,我们必须为这个躯体另寻一颗头。

[1] 亚历山大·冯·格莱兴-奥斯沃姆(Alexander von Gleichen-Rußwurm,1865-1947 年),德国作家、翻译家、文化哲学家。

[2] 菲利普·奥古斯特·拉帕波特(Philipp A. Rappaport,1879—1955 年),德国建筑师、城市规划师。

[3] 《城市设计》(

Der Städtebau

)是卡米洛·西特与特奥多尔·顾克在 1904 年共同创办的杂志,是第一本关于城市设计的德文杂志。

[4] 逃离土地,

指的是 19 世纪后期发生在德国的大量农民离开乡村、迁入城市的现象。

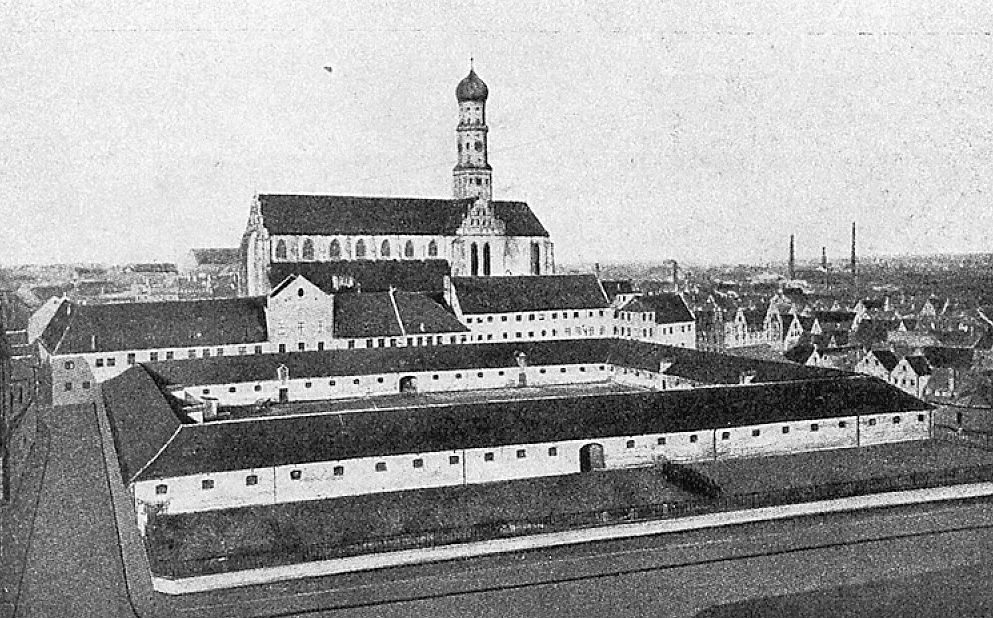

圣乌尔里希教堂

|

奥格斯堡

▶

版权归译者所有,出版社已授权发布。

文章来源

|

城市之冠|1919

未完待续

▶

城市之冠

百年之后,

重新译读《城市之冠》这一历史文本的意义何在?在回应这一提问之前,我们应当先弄清楚

为何

这本著作长久以来会为人忽视,或者说大多数人

为何

只闻其名、略识其图。这并非因为文字上的“晦涩难懂”,部分的原因来自于它的体例。

严格地说,这本著作更像是一本文集,书的几部分出自四位作者之手。不同部分的主题几乎迥异,而经由陶特的编排,却构成了一个相当完整的论述:开篇与结尾是陶特推崇的

谢尔巴特所写的两篇散文诗《新的生命》《死寂的宫殿》;在推出自己的方案之前,陶特引用的40例

“历史上的城市之冠”图片

;主旨文章“城市之冠”揭示了历史之原型,批判了现实之危机,以文字和设计图纸的形式论述了一个以新的城市之冠为中心的“田园城市”方案,甚至还附上了建设“城市之冠的经济成本”;

在随后的“构筑”这一章节,新闻工作者、政治人物埃里希·巴龙号召通过艺术与建筑去实现社会及精神层面的教化;

而建筑批评家、艺术史学家阿道夫·贝恩的文章则批判了哥特时代以来艺术的“堕落”,并预言所谓“总体艺术”,将各种艺术整合于建筑之中的“建造艺术的重生”。陶特试图以这些跨领域作者的论述,从多个侧面支撑起“城市之冠”这一怀有建筑、社会、精神等多重理想的城市方案。也就是在这本著作之后,

陶特逐渐摆脱了由“玻璃宫”这一创作留给人们他关注于材料、美学的印象,更多地转向了社会及精神层面。但是或许也正因为这一转向,让这位曾经被简单的定义为表现主义者的建筑师,逐渐退出了后世建筑学人的视野。

▂

建筑

▂

过去的城市

▂

混沌

▂

新的城市

▂

无头之躯

▂

高举旗帜

▂

城市之冠方案

▂

城市之冠的经济成本

▂

近来

为城市“加冠”的尝试

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

新巴比伦|“黄色巨人”和美国主义的神话

返回旧世界的摩天楼

摩天楼这一“类型之例外”,通过体现经济规律以及之后的企业制度,不再是一种”表现“,而成为了经济政策的工具,并在与经济政策的一致性中,找到了真正的自我“价值”。而人们显然更倾向于从视觉上去控制它。这整个过程在美国直截了当,可在欧洲却成了文化上的创伤。他们将摩天楼看作是美国城市中心的经济增长规律所导致的必然结果,但仍希望大都市能够从中恢复为主导城郊互补的意识主体,重建单体和总体之间的平衡。从这一所谓巨大的异化之物的深处,辨识出集体情感得以宣泄之希望,让它成为更高层级的综合之工具,用以打破阶层分化的城市秩序,得以恢复象征性,交往的结构,场所的精神。

摩天楼不再是某种类型,而是被当作独立之整体……用以打破阶层分化的城市秩序,恢复象征性,交往的结构,场所的精神。

德国先锋建筑师们的摩天楼计划浸淫于神秘的氛围之中……一面向往着天空,一面又想要扎根于大地……在纠缠不清的形式中上演着相同的戏码,抱持着相同的期望……

一面向往着天空,一面又想扎根于大地,而这两者间的张力无法缓解,任其撕扯拉拽,在纠缠不清的形式中上演着相同的戏码,抱持着相同的期望:将摩天楼的幻灭与纯然的“存在”推倒重来,让它成为更高层级之综合的工具。

▶

合集

|

2017/18 - 2021/23

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。