编者按:本文作者为

盖伯哈特

(Jürgen Gebhardt) ,

徐志跃

译,载于《经典与解释26:霍布斯的修辞》,北京:华夏出版社,2008,页

246-261

。

1808年10月1日,在埃尔富特,

歌德

与

拿破仑

帝相遇。对于与命运搅和在一起的戏剧性悲剧,拿破仑予以否认:“今天为什么还关心命运?强治(politics,[译注]译为‘强治’是为了行文方便)就是命运”。不再像古典戏剧中深不可测的诸神,而是像拿破仑这样的恶魔式人格性编织了人类命运的诸般谜线,正如歌德的好友

艾克曼

所以为的。[1]“强治即命运”这一晦涩难解的公式,伴随着其“悲剧色彩的”暗流,开始在德国的争论中日益流行。

黑格尔

以更为普遍的术语解释了拿破仑的这一名句:

人类不再服从古人的命运,因为命运已经被强治取代,而强治带来新的悲剧,这是就环境之不可抵抗的力量宰制所有人的个体性而言。

歌德和黑格尔都认为拿破仑是“世界-历史个体

”

。对黑格尔来说,这意味着拿破仑是世界精神的“经理”(Geschäftsführer des Weltgeists)。与

亚历山大

和

凯撒

一样,他们注定要宣告世界历史的新时代,将世界提升到更高的普世性。这些英雄是旧秩序的伟大摧毁者,并借着理性的狡黠,成为新秩序的创造者。在黑格尔的世界历史观中,强治之新命运的实质是

自由意识

,根据这种自由的意识,这些英雄就是进步的“代理人”。

这是一个强调性的“强治”观念,它超越了行政和公共事务的日常业务,指向了所谓的历史过程的运动。

这里关心的问题并不是要详细解释黑格尔有关强治在塑造人类命运上的能动作用(agency,按行文,后面也译作代理)。坦白说,拿破仑对于整个欧洲大陆,尤其是中欧来说,确实是人格化的命运。

在埃尔富特的贵族院(Fürstentag),拿破仑正处于权力顶峰。他已经重塑了欧洲的政治风景:在1803-1806年间,神圣罗马帝国的古老秩序四分五裂,一千多年的历史被征服和消除。人们经历了深远变迁的关键时期。传统生活方式的突然中断迫使他们面对这样的问题:究竟是什么力量影响了社会的命运?如何理解看似散漫无定的现实?拿破仑漫不经心的评论把现代时期的真实摆到了前台。

这一统揽性的强治理念表述出,在我们的时代,

秩序和失序之间互动的根本经验。

对合理性的反身性追求——那将消解“强治作为命运”这一简洁的、局部性观念——只能根据理论上有根基的政治(the political)概念来回应。

卡尔·施米特

,在20年代战后危机的影响下,试图再思强治的本质。他把原初性和自主性赋予强治,也就是黑格尔“强治是命运”意义上的强治,但他又把“政治”意义上的强治从语用上区分出来,以有别于日常用语和政治话语中流行的不确定的强治含义。

然而,这一术语辨析不是施米特的原创。就我所知,这一语用上的创造,属于黑格尔。似乎是黑格尔率先把这一表达引入德语词汇。至少在一个例子中,可以认为他赋予了这个语词符号以特殊的技术含义。他在《哲学史》中指出,对

亚里士多德

来说,

政治是最高者,因为就实践方面而言,其目的是最高者……因此,就像在

柏拉图

那里一样,政治是原初的。[2]

黑格尔把哲学的出现系于自由原则,按着自由质料化于希腊城邦-文化的“政治”。黑格尔并没有阐明强治与政治间的范畴差异

,因为对他来说,只有“国家”才是世界历史的对象,国家就是神性理念在地上的存在,把精神实在赋予了人类。

在其著述之中,黑格尔依然处于以国家为中心这一欧洲强治观念的魔力之下。人们可以参照古代哲学家,来思考黑格尔如何讲论政治。显然,他非常明白他的术语创新的希腊根源。形容词“政治的”(politikos)具体化而形成一个抽象术语“政治”( to politikon),指向的是一个思想对象,表示城邦秩序的本质。这是用“政治”(to politikon)概念来将政治事务(ta politika)的“本质化”,而此做法意味着希腊思想普遍地转向语言,即,朝向对实在之反身性的把握,并反过来营造了科学语言的诞生。这一概念化可以追索到

希罗多德

的《历史》(6.57)。在他们的反身性的(即哲学的)探寻进入公民-人世界之际,柏拉图(《法义》757c-e)和

亚里士多德

(《政治学》1253b)提到“政治”(to politikon),为的是在概念上表达人类秩序的本质,即,正义。这一政治概念把人在社会中的生存之规范形式与城邦事务相融合。黑格尔则不说明政治(the political)的这一层意义。对他来说,罗马的共和国(res publica)和帝国(imperium)理念提炼出来的国家之抽象的普遍性,已经取代了政治的这一层意义。以此,他依然忠实于罗马遗产,这一遗产历经后期中世纪和早期欧洲国家建构而得到传递和吸收。

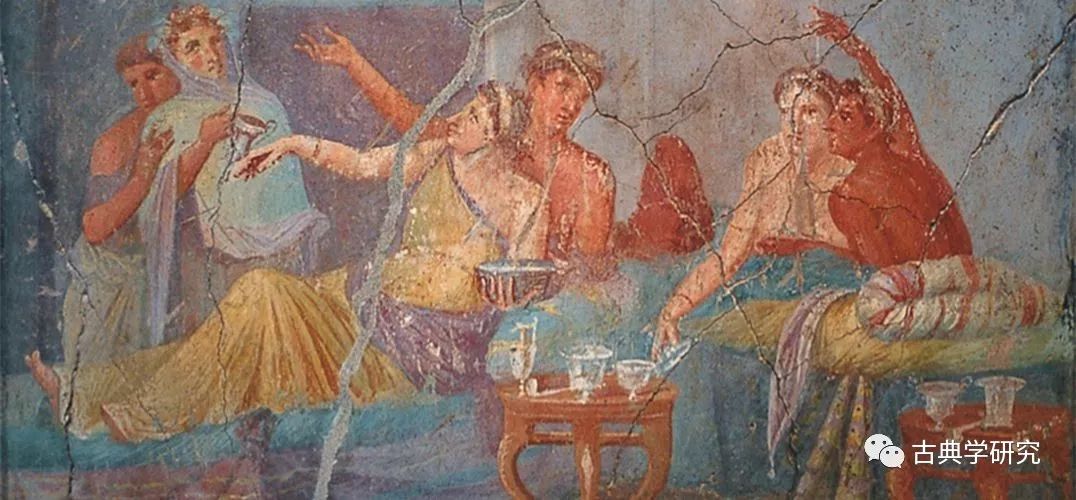

古罗马时期的壁画

古罗马时期的壁画

从国家形成时期一直往下,欧洲的话语集中于国家或者权力为中心的“强治”观念,而且以典型的中央化君主制为代表。

这种强治观念后来成为政治的和科学的自我理解的基础性概念,先是在

韦伯

学术中、后来在现代社会科学中获得广泛的承认。韦伯对强治的理解,内在地捆绑于他的“政治的联合”观念,即,在给定地域内,国家成功地主张对正当使用武力的垄断,于是,

国家在现代性中一直被视为独擅的强制权的源泉。

“政治地”取向的行动是社会行动,只要它的目的是影响一个政治联合体的领导,按照诸行政权力的擅用、征用、再分配或分划。[3]

帕森斯(Talcott Parsons)

帮助韦伯跨越大西洋,而新兴的战后美国政治科学将之服从于语用的美国化,但保留了韦伯政治统治的核心理念:统治者居高临下地对被统治者的权威命令。用功能主义系统分析的术语来说,

一个社会行动的政治方面要依该行动与为了整个社会的价值观的权威性分配的关系而定,就像该行动也受权力之分配和使用的影响。

[4]

伊斯顿(David Easton)

的韦伯主义,在某种程度上经过了民主的折中,至今它依然是常规的美国政治科学的理论支柱。但是,坚守自由民主,就需要把自治的公民概念重新整合进强治之权力为中心的范式。韦伯的国家是面对盲目的臣民群体的权力-渴望的忙碌活动;公民的政治能动作用依然处于范畴上的无人岛上,掌权者的正当性类型学根本不包括民主的自我统治(self-rule)。

那也是为什么现代政治话语中占据主流的强治范式有雅努斯(Janus)一样的两张脸:

权力为基础的决策之底线,但由一点点道德的公民性作为缓和。

后者蕴含着公民政府(civil government),与所有其他统治或宰制模式殊为有别。这种强治范式指向对“强治究竟关乎什么”的不同理解,并且揭示出,权力话语并没有把故事讲完整,因为,另一种相竞争的强治愿景,开始在中世纪之后的政治思想中出场了。

强治理念在新古典政治思想的多样模式中再次浮出水面,共同的焦点是重新发现经院主义和文艺复兴人文主义的公民学(scientia civile)。

[5]共和主义城邦-政体(在意大利最为明显)的自我理解,与公民为中心的强治规范相和谐,这是因为它为自我管治的主张提供正当化辩护:

没有城邦就没有人,因为‘人是天生的城邦动物’。(Et si non est civis non est homo, quia‘homo est naturaliter animal civile’)。[6]

十六和十七世纪盎格鲁-萨克逊强治的“意大利化”,把这种强治的理解相当多的成分注入了英国思想。

早在十五世纪,

福特斯鸠

已经区分了“议会中的君王”之一致同意的政治政体(regimen politicum)与法国君主制的专制政体(regimen despoticum),而此区分直接取自Tolomeo of Lucca。

在英国革命中,新古典共和主义者推进了社群主义的强治观念,这一观念最终与宪政主义联系在一起,并保留了反国家主义的倾向,一直到现代思想家,如

欧克肖特

、

柯理克

或

阿伦特

,他们都挑战了知识话语中韦伯范式的流行。阿伦特在“对暴力的反思”一文中写道:

将公共事务简约为统治事务,这是灾难性的,只有消除了这种简约,人类事务领域的原初事实,才会以它们真实的多样性出现——或确切地说,重新出现。[7]

这种不同传统之间的冲突导致现代西方强治理念方面上述的歧义:

共和主义的版本倾向于协商一致和以公民为中心,而君主制或国家版本则把焦点放在权力和统治。

然而,根据古代政治科学家的意图,即,根据对人类整体及其秩序的反身性理解,这两个版本都没有超越所指出的政治实在之双枝(bifurcation)。对一种理论上有根基的政治概念进行现代探究,就不再能够从确定的政治参照点出发了(不论是城市、国家,还是帝国),进而也不能规范地阐明它们的自我理解的秩序意义。历史领域已经全球化,而由于人类之能动作用所释放的动态变化过程,又引出了这样的问题:

面对深不可测的诸神退隐,谁在拨动人类命运之弦?

如果由于人类的能动性试图从无序的混沌力量中搏斗出秩序,而这种努力招致了现代悲剧,那么,现代悲剧必定是在强治格斗场上演出。这悲剧,当它自身显示为象征性自我代表的多种多样形式和社会-政治的秩序模式之际,反映出整体性的社会-历史世界的结构外貌。可是,由此梳理的此番政治现象本身并不回答我们的探究——

一旦过去的象征形象已经消解,如何理解强治角斗场中塑造人类命运的诸般力量?

新悲剧的剧中人,与旧悲剧的剧中人相比,并没有说清楚,在任何为了秩序的斗争之根基中,激发诸般经历的经验基础究竟是什么。下面来谈这一问题。

直到二十世纪,德国话语依然停滞在国家为中心的强治观念之中。公共的语义解释坚持国家的第一性,而不论主题化的是强治还是政治。或许可以进一步这么说,

在直到卡尔·施米特的20世纪之前,没有一种其他西方的政治语言产生了与德语词das Politische在语用上等价的词。

第一次世界大战给德国带来了更多军事上的溃败。

这意味着政治生活方式的崩溃,这种崩溃可比之于1803年古老政体的落幕。

国家,即文化和政治秩序的化身,失去了它的“政治特性”,变质为

国家和社会混杂体

,让政治实体服从于“非政治的”社会力量(政党、工会、商会、教会,等等)。魏玛民国时期,许多国家意识强烈的保守知识分子共同持有这种诊断。但是,如果国家不再是政治能动作用的缩影(epitome,[译注]后面此词也译作“纲要”),如果人类命运取决于多元的政治权力和能动者,强治何在?已经转变为无名的权力施加在未被控制的社会之上,这样的一种政治能动作用的松散处境,赋予了“政治”这一表述以新的相关性。

关于此主题的无数著述当中,

施米特的《政治概念》最有影响力

。施米特回顾时观察到,

国家的古典轮廓随着它对强治垄断的衰退而碎裂。新……政治参与者自我声张……由此而有对理论性思想的新一级反思。

现在,我们可以把“强治”从“政治”中区分出来。

新出场的各种角色成为叫做“政治”的整个复合体的核心。

以此为开端和动力,人们开始认识政治的许多新主体,这些主体活跃于政治现实,活跃在国家或非国家的强治,并产生新种类的敌友集群。[8]

他的经验的出发点是1919年的德国状况——在理论上,国家和强治象征的统一受到强治自由化的挑战;政治上,德国的主权和国际地位因凡尔赛条约而明显减弱。这一目光短浅的视角,伴随着他潜藏的反自由视界和文化悲观主义论调,很大程度上损害了施米特的研究品质。但是,我们关心的并不是如何解释施米特。下面的议论仅仅关切一般理论上的相关性。

传统的社会整合模式以社会-文化为基础,其时这种模式的效力日益衰退,由于对强治的敏感,施米特对这种衰退尤为感怀。他观察到现代状况下的社会生存被政治能动作用(agency,或译作代理)所决定,而该政治代理代表整个社会。因此,政治代理超越国家、政府或政治体系。

施米特重新把政治代理放置于任何一个行动者集团,只要该集团充当最终的并且决断的政治实体,决定谁是朋友谁是敌人。

政治指代社会生存的终极形式,只要

每一种宗教的、道德的、经济的、伦理的或其他反题被转变成一个政治实体,如果它足够强大,以致能够根据是友是敌来有效地把人们集合起来。

这一区分表达了“联为一体还是分离、联合还是各自为阵之激烈的最高程度的敌和友”(同上,页37,页26)。因此,

共同体的形成原则上是“政治的”,但它又是基于绝对冲突的生存体验,而绝对冲突最终就是基于战争体验。

霍布斯(1588-1679)

由此可见,施米特继承了韦伯的极端国家主义,即,主张政治联合的感情基础来自战争的兄弟情谊,这是在战场上体验到的神圣感,为了共同的事业而甘愿牺牲生命。这样的政治现象又基于施米特根植于神学人类学,即隐秘的

霍布斯

主义的人类学——人之绝对罪性。朋友和敌人的分裂使得总体冲突(精神对精神,生命对生命)具体化,由此把人类事物简约为面对一个有效敌人的有效斗争。朋友只不过是肩并肩的同志,那里根本没有提到任何人类中产生共同体的品质——那些品质使得人们互相搀扶和亲近。施米特依然坚定地黏附于国家为中心和权力为中心的强治观念。在他看来,

政治就是生死攸关的权力游戏。

谁拒绝玩这个游戏,谁就失去了它的社会性存在。

施米特的历史分析和理论分析原则上遮蔽了政治的维度——反映在公民为中心的社群主义的强治观和基于人之理性的人性理念。再则,他的原罪神学导致极端的政治奥古斯丁主义,使他的哲学反思压根不会思及超越战场的秩序根基。而战场恰恰是自我经营的冲突之力比多力量。

施米特对政治的分析据说是对“人类秩序”的一种探索,但是,秩序问题被溶解为无序问题。

在柏拉图的语汇中,施米特考察的其实是党治(stasioteia),而不是善政(politeia)。

不过,他把政治从国家那里拆出来,是对的。其实,政治包含生活的诸般不同领域(经济、文化、宗教),并使之井然有条。也就是说,政治-历史世界被政治之定秩逻辑所渗透,只要秩序之政治-象征的形式代表了整体的人类生存(从物质的到精神的)。按此理由来说,施米特的观察是对的

:

一切冲突,不论是伦理的,经济的,还是种族-文化的,如果整个社会秩序处在危机之中,就会转变成“政治的”冲突。

但是,当这种转型发生时,冲突就转而被社会的正当秩序的问题所激励;

它们是由无序经验产生的为了秩序的斗争。

正确理解的政治概念表达了人在社会和历史中生存的构成性原则(formative principle),这种言路与沃格林的代表理论有关。第一,政治代理与沃格林的社会之生存性代表相关;第二,定秩原则相关于由社会整体所代表的总括性意义和真理。尽管沃格林的代表理论不处理政治问题,但很大程度上,对有着焦虑特点的施米特的政治代表所提出的问题,能够有所裨益。

施米特(1888-1985)

在20世纪后期和21世纪初的政治世界发生了深深裂痕的时期,带着新的迫切性,国际上的讨论转向了对强治概念的重新思考

。施米特和政治概念已经被添加到当代学界和政界的知识议程。强治和政治的语用学区别已经进入所有西方的,甚至非西方的各种语言。已经涌现了丰富的文献生产,诸如“政治的回归”、“政治的挑战”、“政治的发明”、“政治的转型”、“政治的思想”和“政治的永恒”,都成了书名。但是,生产出的绝大多数产品都没有达到书名应有的水准,所提供的概念化是模糊的。通常,“政治”终究沦为“强治”附会风雅的同义词。[9]与此类文献相比,阿伦特对政治之古典传统的复原,在理论上依然略胜一筹

。

阿伦特回忆性地恢复了古希腊城中的政治的原意,事实上,其最充分的展开还是在雅典的古典公民城邦。

她的政治范式是用古典的公民为中心的强治理念这一规范标准来衡量政治现象。

但是,这一所谓单一的真正强治忽略了整个范围的人类之自我解释和实现,尤其当它已经进入了全球性的普世时代(ecumene)。对政治的普遍探究标志着一个知识转向,即,超越权力博弈和政府代理的樊篱来重新理解强治。

戴维·黑尔德

在所编的《今日政治理论》一书的编者导言中概括了这一问题:

如今,参照作为一门学科的强治的传统术语,尤其是使政治理论的传统术语,处于紧张之中。

几近史无前例的是,

有许多理由可以用来怀疑,把政府和国家的强治之本质和恰当形式作为第一性焦点,是否还能正当地保持为政治理论的基本主题。

问题的关键,是政治的连贯性(coherence

)。[10]

Ostracism of Aristides(雅典的贝壳放逐制)

政治之连贯的概念以连贯的政治哲学为前提,这种哲学得证实(substantiates)政治的原初性。

在此意义上,

沃格林

历经几十年的理论研究和经验研究发展起来的“强治的新科学”(通常译作“新政治科学”)呈现了一种政治概念。这是在沃格林的一种科学解释框架下实现的,此科学研究在社会和历史中的人之生存的秩序。沃格林仅在有限的几处谈及政治,即使他在早期与施米特展开批评性争论的一些著述中。在他三十年代初的片断性著作《政府理论》中,他涉及过1927年初版的《政治概念》,但那里的课题不是政治问题,而是施米特对于沃格林所研究的中心议题——一群人管治另一群人和权力之源的认同——的理论贡献。

这方面,沃格林只对施米特著作中的一部分内容感兴趣,即,施米特描述的权力实质,这一实质“先于和超越权力的现象形式”,因其将人之生存融为管治秩序的整体。

[11]不论是在《政府理论》,还是在后来对施米特的《宪法学说》的评论,沃格林都没有直接处理施米特对政治的概念化。但是,我们可以从那些评论中假定,

沃格林也许认为,施米特对政治的探究有着污点,因为他把理论分析和他的实践上的政治意图搅混在一起。

基于这个理由,沃格林转身不提政治概念,而是用“政治实在”一词来进入政治。

沃格林对人性危境所做的极为艰深的研究,在范围和主题上远远超过常规的政治领域。此处讨论的难题针对这一议题:沃格林的强治科学是否为政治概念引入了一个理论根基,使之符合有着全球广度和时间深度的人类关于秩序和无序的经验。[12]

在《新强治科学》,政治社会代表意义小世界(cosmion),借助自身的自我解释从内部得到启悟(illuminated from within)。

《秩序与历史》的研究对象,就是历史上的政治社会中可以被发现的秩序类型和相伴的自我表述的符号象征。

然而,这些小世界(cosmioi)不是自我遏制的和封闭的政治实体。它们建构历史场域,而“随着小世界在历史上的人们和社会的自我解释中自我显露”,历史场域便反映“意义的模式”。这些意义模式出现自“当人性历史地展开自身的潜力之际,人对于自身人性的意识”(见《秩序与历史》第四卷)。[13]从此观点而言,

政治实在不再限于政治上组织的社会,可以是城邦,也可以是国家。

人在社会和历史中的生存经验之整体进入了视线,可以说,是人对于人性及其秩序的探究。

沃格林(1901-1985)

人之自我解释是这一进入政治实在的解释学进路的中枢,因为,自我解释产生的符号象征,人们借以表达他们对秩序的经验。沃格林解释说,

人们只能经由符号象征来探索这些经验的阐述,才探索得到它们。论题的确认,用于探索的方法与论题的密切关联,导向在我所有后期工作之基础的原则:经验的实在是自我解释的。(见《自传性反思》)[14]

这一声明的意义,本身需要解释学的说明。问题中的实在是经验性的场域,把人的领域包含在社会性存在模态中。人性有着潜在前景,可以去阐明人在时空中对秩序和真理的追求,而实在表明了这种潜在前景的展开。

正因为人类是自我解释的动物,所以人的领域也可以自我解释。

这样,一种解释学的强治科学,即,把自我解释的意义翻译成理性诉说的语言,才成为可能

。现在所谓的社会科学中的解释学转向,沃格林从开始学术工作起就已经在践行了。这种做法,一般而言,有着德国精神科学(Geisteswissenschaft)的解释学范式之特点,尤其是作为基础的哲学人类学。这一哲学解释学旨在根据人自我理解的现代模式,使哲学(the philosophical)重新结合经验(the empirical),并宣告人类学是解释学研究的哲学性要件。尽管沃格林在实施这一规划上历经转变和变化,但他依然坚持他有原则的解释学。

为了照明社会-历史世界的意义纹理,沃格林着重于下述两者间的互动:

1)对显示于人之自我解释中的经验世界的认知性的探索;

2)对人类状况的反身性分析。

[15]

沃格林的经验取向的强治解释学,在他早期对政治观念的研究中就已经成形:

我们相信,强治领域是源初的领域,在其中,诸般情感和态度的根本变化得以发生,我们还相信,

新的力量从强治领域辐射到人类活动的其他领域——也就是说,辐射到哲学、艺术和文学诸领域。

一个时代中政治建制和其他文明现象之间的简单因果关系。但是,为了与我们的理论(即,政治小世界具有召唤起共鸣的特点)相一致,确实有这样的意思:原则上,在政治召唤中,人以其整个人格投入其中,而一个共同体的所有文明的创造必然具有统合性整体的印迹。(《政治观念史》卷二)[16]

用政治小世界来理解政治共同体,突出了其主要功能,即,“经由共同体的神奇召唤而给予一个人这样的确信:在一个秩序良好的宇宙,有一个有意义的位置,以此来消除一个人的生存焦虑。”按残存的沃格林对此项研究的引言的看法,在这个意义上,

“强治问题不得不在人性解释的更大背景中来考察”

(《政治观念史》卷一)。[17]这在《秩序与历史》也得以详细阐明。

沃格林探究社会和历史中的人的生存之诸般问题,其反身性思考的中心依然是人的状况(condicio humana)。它提供了政治人类学基础,因为,

秩序的政治-符号象征综合体(complexes)的意义源自具体的人的经验。

基于这个理由,经验的所有模式必须进入探究的视线。这特别指向那些做法,它们是把所谓的宗教观念从政治分析中排除出去的方法论。沃格林总是抱怨政治科学家缺乏

宗教经验及其表达的最基本的知识,当他们看待政治-宗教现象时,根本不能认出这些现象;他们对于这些现象在政治社会建构中的决定性作用莫知莫觉。(引自沃格林档案)[18]

“人生活在政治社会中,所有存在的特性都伴随其间,从生理的、到灵性的和宗教的特性”,而人的灵性是任何建构世界的想象的创造性源泉。经验上来说,秩序的愿景来自人生存的最根本经验:有限性和被造性。人类把他们的生存体验为被造的存在,因此也靠不住。从这一状况导致不安的诸般阶段,尽管在形式上和内容上各不相同,但不安可以被描述为“束缚于某一超越人的、全能的某物的存在经验”,这种经验明确表达出对超越人自身有限生存的某种不可见根基的“单纯的依靠感”。在此“在上的”(beyond)自身揭示为灵性经验中的终极和神圣之处,它成为至高无上的实在(realissmum),围绕这一实在,秩序的愿景得以成形(《全集卷五》)。[19]

取径人类学来看人类创造意义的这种能动作用(agency),是《政治宗教》(1938)以及后期著作中非常明确的思路,也是沃格林研究工作的核心思想之一

。

古希腊时序女神

既然一切人类生存必然是社会的,那么,

所有社会秩序要以对秩序的愿景性想象为滋养,而秩序的愿景来自不断面对混沌时的具体的人的意识。

“因体验到社会的无序,人的心智被激发了,要通过合乎人的定秩理念的想象之举,创造秩序。”[20]并不是说,人类的每一种超越体验都涉及社会生存;经验可以是狭义的(sensu stricto),非政治的,就像孤独的神秘主义中所显示的那样。但是,每一种秩序都以秩序之超越经验为根基,以社会之“真理”的方式得到象征性表述。在人类从事反身性活动和追求有秩序共同体之处,秩序经验中的“宗教”时刻已变成“政治的”。

所有社会秩序的象征性解释,在指涉秩序的终极根基之际获得了其正当性证明。

不同的经验模式(包括相伴随的象征表达的多样性),都围绕经由洞察到秩序根基而获知的正当秩序的奠定。

社会学家

艾森斯达特(Samuel Eisenstadt)

也论及任何社会秩序之建制化有着“卡里斯玛(charismatic)愿景”的元素(参其著《权力、信赖和意义》) ,[21]这种愿景决定了秩序的政治逻辑,而此逻辑则构造整个政治文化,为秩序提供连贯性,确定其统贯的同一性(overall identity)。

自我解释之象征形式具有召唤力,人的自我超越能力与人体验到的生命有限本质之间的辩证互动,是这种象征形式的根基。

这指向沃格林后期残篇著作中强调的理性与焦虑之间的神秘互动:“焦虑是对无中生有之奥秘的反应。追求秩序是对焦虑的反应。”他进一步概括到:每一个象征都“表达生存的张力,当这种象征传递出深入到此张力的逻各斯的洞见时,有其真理的成分。”而每一种象征化之举,“都具有产生、维持、或恢复(人格的和社会的)秩序的目的和效果。”相应地,“每一种表达生存张力的象征化之举,都具有消除焦虑和维持秩序的双重功能。”[22]既然象征化揭示了这种张力(存在于人作为生存之物与其生存之根基之间)的逻各斯,那么,“必有寻求秩序的理性。”

人对于人性及其秩序的追求,以及历史上以象征的和社会的创造的形式对此追求的响应,在各不相同的历史析分(differentiation)状态中,把上帝与人、世界和社会之综合实在映照在它们的诸般模态中。

按照沃格林的看法,要用特定人间社会的相应秩序范畴,来表达人的潜在前景的创造性阐述,这就需要历史地和比较地来研究,其基础则是“一般秩序本体论”。这样一种研究,将不得不在“存在秩序之一般范畴”方面来处理历史上诸般社会中的秩序问题。[23]