优设近来新开了一个系列,“为什么有人工作才两年,能力就远超过五年的设计师?”,关注于设计师的快速成长。能够得到机会与包括《破茧成蝶》的作者刘津老师在内的几位同行一起参与话题的讨论

,我感到很开心。

当然我早已不是“工作才两年”的人了,很多东西也是到后面几年才逐渐积累成型,但还是希望能借这个机会将自己一些经过验证的工作习惯、方法分享给各位。

本文首发于优设网,原文链接:

https://www.uisdc.com/designers-good-habit-3

关于信息的收集与整理

我在年复一年的日常工作与个人副业(博客/公众号、翻译、组件库与设计体系等等)当中积累建立起了体系化的工作习惯和方法,姑且称作我的“个人知识管理体系”,其中很关键的一个方面就是信息的收集与整理。今天在这里将相关的实践方式简要分享给各位,希望能提供到一些参考价值。

其中所涉及的工具和方法,是我根据自己的特定需求不断尝试、调整并逐渐确立的;状况因人而异,方法也不一而同,但相信背后的一些原则与主旨是具备普遍适用性的。

主题解构

首先解构一下“信息的收集与整理”:

外部信息的收集与整理

关于如何关注、获取和收纳有价值的资讯内容

“外部信息”的来源因人而异,对我而言是一批长年维护的英文内容源,包括一系列知名、经典的设计开发博客,案例/教程/素材网站,以及近几年比重最大的 Medium。我的需求是:

-

日常获取资讯与阅读学习。

-

为博客/公众号积累译文素材。

-

收集案例、素材、参考资料等。

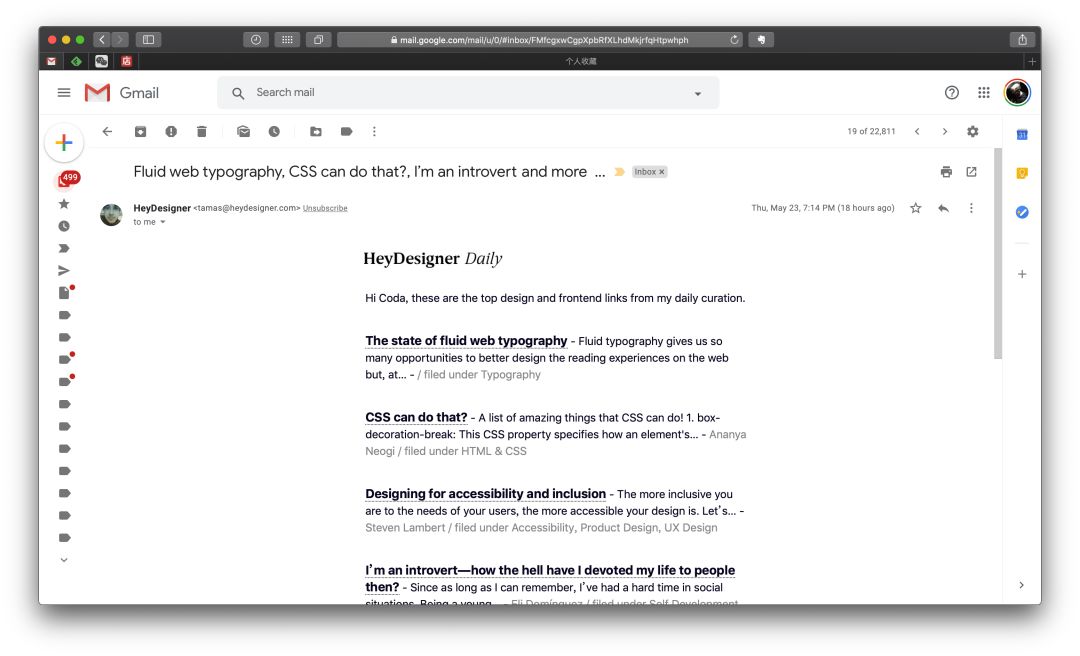

Google Reader 关闭之后的几年里尝试了不同的内容关注与获取方式,如今采用着以邮件订阅为主,Feedly 与浏览器书签为辅的方法。听上去就很老派,一点不智能化、社交化,但对我的需求而言却是最有效的。邮箱里每天能收到一大批来自不同内容平台的订阅邮件,基本可以覆盖到一两天里最新、最热、最有料的文章资讯;Feedly 负责所有博客类内容的 RSS 订阅,而浏览器书签则用来保存 Medium 当中我所关注的标签下的最新内容,例如“UX”、“ProductDesign”等等。

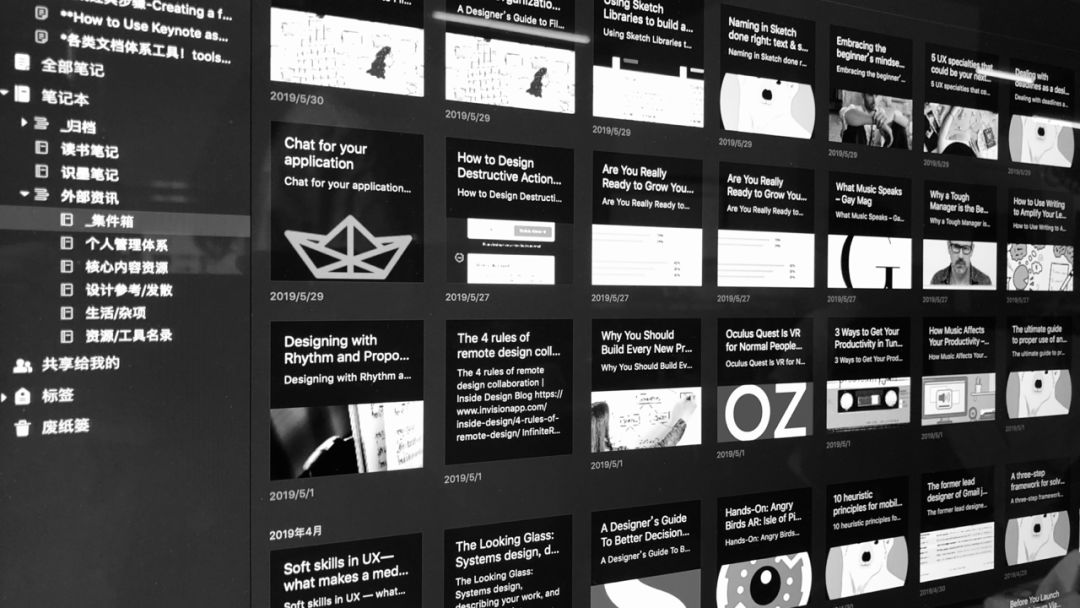

订阅邮件

Feedly 订阅

每天正式进入工作状态之前,我首先会用20分钟的时间“过”一遍当天的新内容。全部通读是没可能的,极为有限的时间资源需要合理分配:对于新闻资讯,基本可以通过标题来快速了解;对于需要深度阅读的内容,可以基于引言或内容架构快速了解文章梗概;然后选择一到两篇最为重要或是最感兴趣的进行通读。

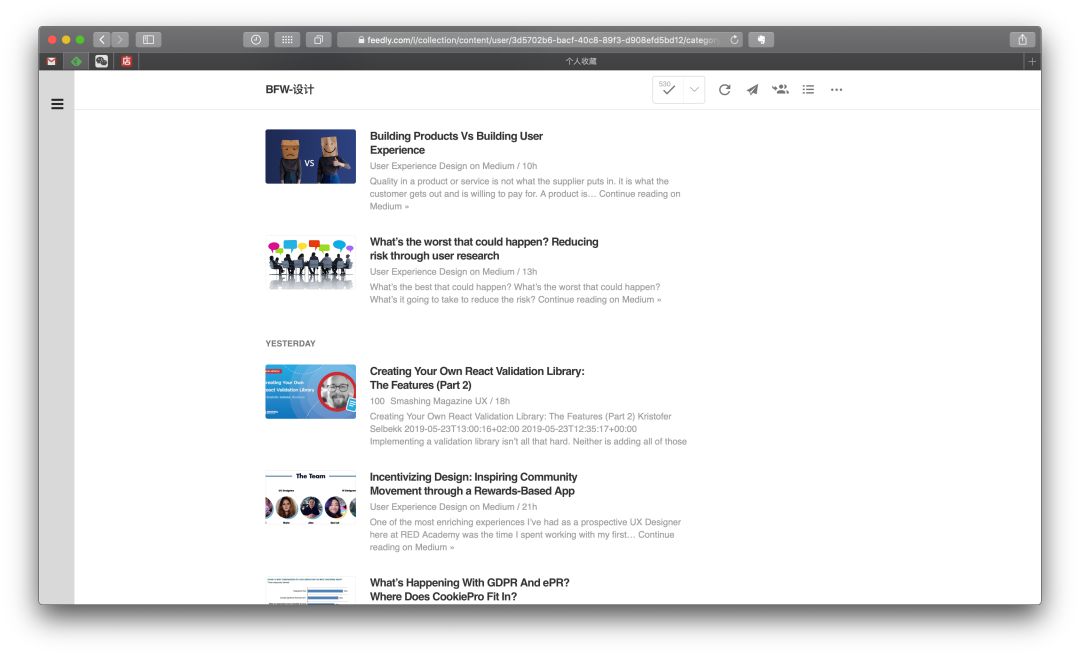

接下来是“收集”过程,也就是将上一步筛选出的所有优质内容真正收纳起来,以便针对我个人的三类需求进行后续的细化跟进。

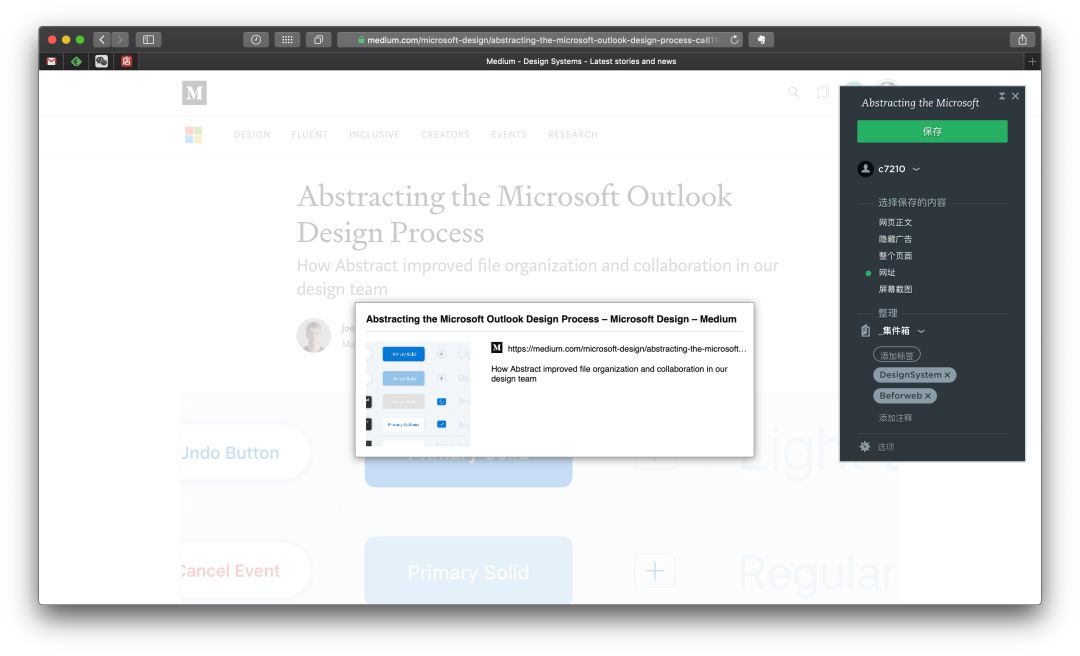

用于收集外部信息的主要工具是印象笔记。对我而言印象笔记完全是一款收纳工具;需要产出内容时会通过其他相应的工具来完成(将来如有机会也会和各位分享)。

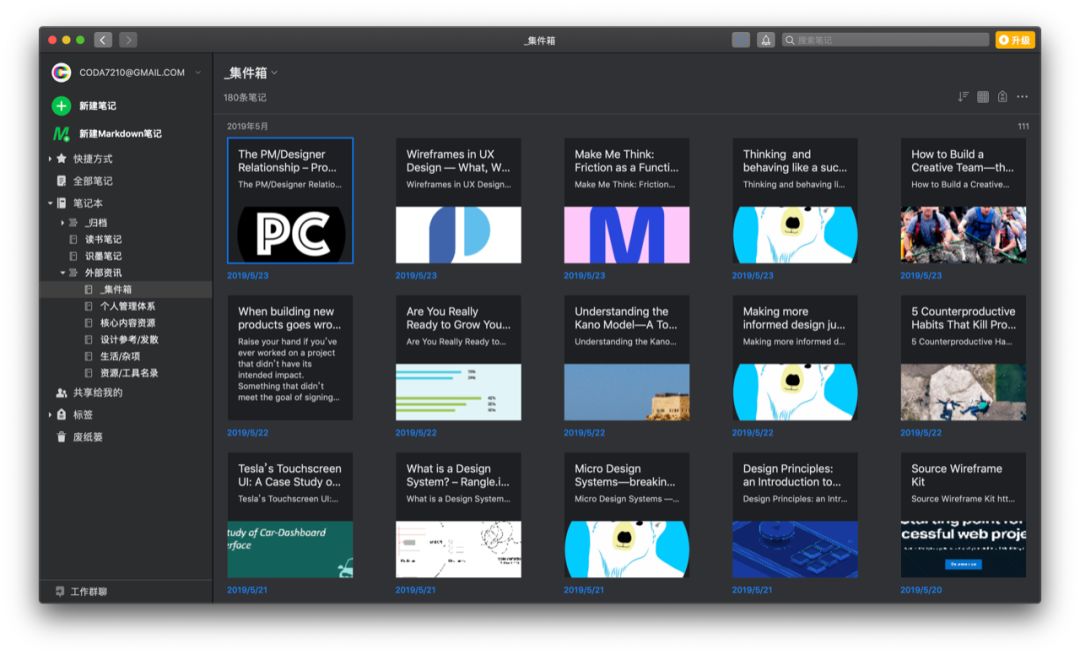

实际的收集工作是通过印象笔记提供的浏览器插件“剪藏”来完成的。这个方式足够简单快捷,无需脱离浏览器。虽然我在印象笔记里建立了完备的内容类目,但在收集期间,我会将所有内容统一保存到一个叫做“集件箱”的文件夹里,最多打上一些标签,譬如“Beforweb译文备选”、“DesignSystem”一类,便于后续整理。收集环节要足够快速,毕竟是发生在日常工作场景中的行为,必须控制时间成本。

收纳到印象笔记的“集件箱”

之后是“整理”,频次可以是两三天或一周一次,主要目标是将上一个周期当中收纳到“集件箱”里的所有信息进行归类存放(对应着印象笔记中的一系列笔记本和笔记本组),例如“核心内容资源”、“设计参考/发散”、“资源/工具名录”等等;其中“核心内容资源”包含所有需要精读的文章,以及用于 Beforweb 的译文素材等等;实际使用时可以通过之前打过的标签进行快速筛选。

集件箱

每一次的整理工作都必须确保“集件箱”被清空,即所有信息都被存放到了恰当的分类目录当中;当然,要梳理出这样一套最适合自己需求的分类目录也不是易事,需要长时间的内容积累与总结归纳。

整理工作结束之后,一个周期的外部信息处理闭环正式完成。相关的后续阅读、使用、沉淀等等,则是另外的话题了。

自发信息的收集与整理

关于如何捕捉和处理工作当中的关键信息

所谓“自发信息”,是相对于“外部”而言的;我猜应该会有更准确的说法,我只是习惯这样描述。这类信息来源于内,涵盖的范围更广,对我而言涉及日常工作与个人副业两方面,包括工作流水、典型事件、想法备忘、会议记录、问题、个人脑暴、碎片化的待办事项、将来可能会去尝试的点子、有待深入探索的想法、有潜在价值的写作素材,等等。

处理思路与“外部信息”类似,即在产生信息时,以最低廉的成本收集记录下来,并定期/不定期地进行整理和回顾,将所有信息归入对应的类目当中,便于随时检索,以解放大脑,无需将精力耗费在“记忆”上面。

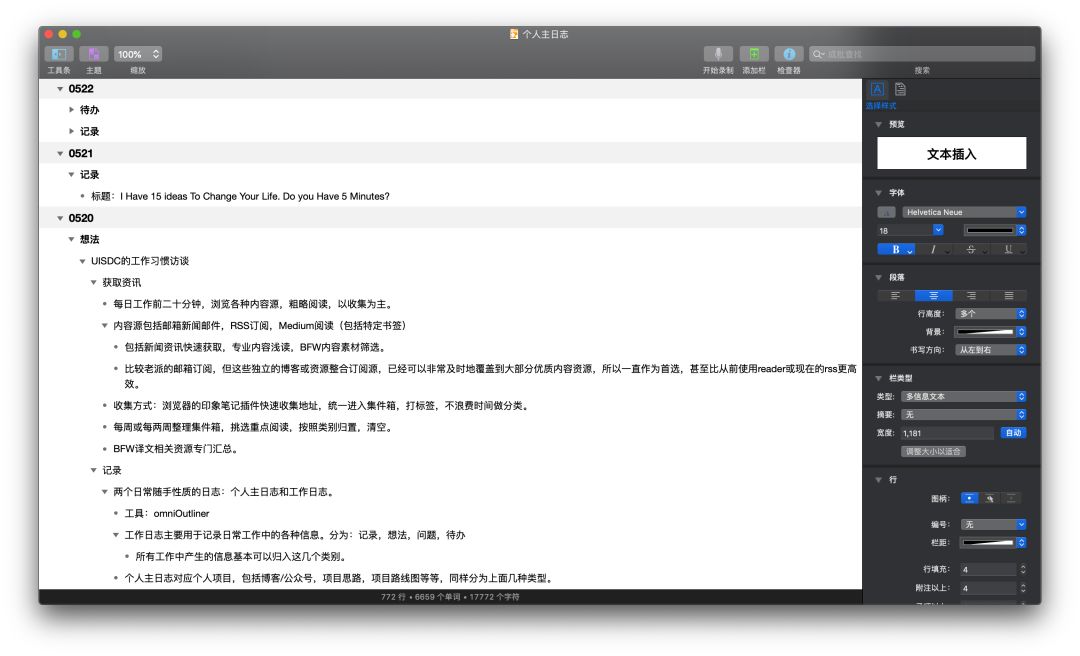

在工具方面,最重要的是易于记录检索,不要给自己增添任何成本感知;且要提供多终端同步能力,因为可能产生记录需求的场景不止在办公桌前。如今我使用 OmniOutliner 进行绝大部分的收集与整理工作;他家的产品着实不便宜,但在专业性与便捷度方面也是我目前用过的最好的。当然 iOS/macOS 自带的备忘录也是不错的选择,简单快捷自带同步,但是篇幅变长之后文件的编辑效率会变得很低,且层级化操作不如 Omni 来的轻松自如。

OmniOutliner

类似于收集外部信息时用到的“集件箱”,对于自发信息,我会通过“工作主日志”和“个人主日志”(分别对应着日常工作与个人副业事项)这两个文档来随时收集记录。每个文档都以日期为单元,而每一天的内容又分为“记录”、“想法”、“问题”、“待办”这四类。实际场景当中产生的所有重要信息,基本都可以归入到这四个类别当中。因为 OmniOutliner 提供无限层级能力,因此任何一条记录都可以持续发散拆解,对于自身可能包含复杂架构的信息来说非常便利。

个人主日志

在办公场景中,我通常会将主日志文档拉到很窄,放到工作屏的侧面,或是直接新开屏幕空间;需要记录信息时,可以很方便的随手切换过去。