传播学不是自治性和自主性很高的学科,而是依附性较强的学科,无论从中国传播学的视角,从西方传播学的方位着眼,传播学学科都存在着显著的“他者”、“他律”特性,传播学发展往往借力于“他者”,即是依附性的发展。中国传播学是20世纪80年代,从全面引进美国传播学开始建构的,在其学习阶段难免亦步亦趋,而如今无论美国传播学,还是中国传播学都面临危机,需要全面反思与重构(李彬,2015:9)。我们在今天这个节点上、站在中国视角反思传播学,无法绕过“主体性”这个重要问题。

一、传播学的中国式繁荣

有关传播学的理论、知识,不论是时下流行的,还是业已过时的,多是从西方输入的,真正属于我们自主生产的理论和知识并不多,尤其是那些核心概念、知识和理论,由我们自己创造、生产出来的就更少了。传播学在中国的旅行,本身是一个饶有趣味的“传播学”论题。“传播学”由一个学界都很陌生的知识概念,在不到四十年的时间里,发展成为一门“显学”,不能不说是一个奇迹。中国传播学为什么能发展这么迅速?什么力量成就了传播学在中国的狂飙突进?究其原因,盖在于:

(一)传播学在西方的迅速扩张。

在西方学界,传播学异军突起,知识版图迅速扩大,一个个传播学理论、流派纷纷浮出知识地表,丰富了传播学的内涵,拓展了传播学的外延,尤其是欧美传播学界,在理论和实践的复线螺旋中快速发展。在欧美传播学界,传播学是由多学科合力围垦的新兴学科,政治学、社会学、心理学、文学、信息科学等多个学科在此交汇,很多理论大家和学者经此穿越,各显神通,展示各自的智慧以及多学科光华,将传播学这个年轻的学科迅速发展起来。没有多学科的声援,难有西方传播学的兴盛;同样,若没有西方传播学的兴盛,也难以有中国传播学的快速崛起。正因有西方传播学这股源头活水,才有中国传播学的汩汩生机。问题的另一面在于:一

旦这股知识理论源泉枯竭,也会影响中国传播学的远行。

(二)中国改革开放,外来知识整体“倒灌”,对中国知识洼地实行报复性的补偿。

经由30年对西方世界的信息封锁之后,中国再次进入世界,知识界严重失衡的知识、文化、信息所形成的落差,释放出巨大的求知势能,催动饥肠辘辘的中国知识者饥不择食把西方世界的知识和理论“引入”到中国。传播学即是在这个语境下涌入中国知识界的。一时间,中国传播学争相把异域的传播学理论、著作、教材、学者以及研究方法,还有海外传播教育理念、建制引入中国,于是乎,一个年轻的学科就这样迅速崛起了。

(三)涌动、充满活力的中国传播实践催生中国传播学的快速生长。

中国传播学的快速生长,离不开传播实践的强劲刺激和临床助产。社会开放,思想解禁,促进了公共交往,催动公共空间的发育,也刺激媒体的发展。生生不息的实践问题给理论生产、创新带来不竭活力。很多传播实践问题仅有的理论存量已无法胜任,需要有新的理论资源接上去,既有的新闻学理论、知识的解释力严重不济,需要有新的理论、知识资源的接济。西方传播学理论和知识的引入,迅速缓解了中国原有新闻学知识和理论的先天不足。再者,由于中国原先的新闻学理论和知识,受到意识形态的刚性约束,传播学理论和知识在当时的知识界看来,意识形态色彩淡薄一些,它自带“科学”的光环,可规避意识形态风险。传播学理论和知识的介入,突破了新闻学狭窄的知识藩篱,新理论、新概念的引入,赋予中国新闻学理论活力和生机,新闻学的边界被整体打开,新闻学科的传播学化,已成为无法逆的趋势,催生了传播学的中国式繁荣。

二、影响的焦虑

在此,我们用“影响的焦虑”来描述中国传播学的主体性问题。“影响的焦虑”这个概念来自于美国著名文学家哈罗德·布鲁姆( Harold Bloom)在其名著《影响的焦虑》中提出的理论框架。布鲁姆从精神分析学的角度研究诗人对诗人的影响,揭示了一个重要的文学史现象:后来诗人作家多是活在前辈作家的阴影中,诗歌的历史乃是一代又一代诗人误读前驱、冒犯前驱的结果(布鲁姆,2006)。一些强者作家诗人,会对后来者构成强大的影响,后来者处在前驱的阴影之下,并在影响的焦虑中做出超越的尝试。诗歌的历史即是影响的历史,诗歌的历史就是在前人对于后人的影响中绵延推进的。在笔者看来,“影响的焦虑”不仅在文学诗歌领域存在,几乎在所有的知识生产领域皆存在这种现象。当一种知识理论成为“显

学”、具有显著知识高度的时候,就会对其周边或后来者构成影响,而这种影响并不表现为归顺和盲从,被影响者会在“影响的焦虑”中产生“超越”或“叛逆”的冲动。我们反思传播学问题,“影响的焦虑”说可给我们提供一些启发。

(一)对于西方传播学而言,传播学处在强势学科的阴影之下

传播学从其问世之日起,一直被身份危机的问题纠缠着。传播学出生于现代知识生产特别成熟的西方现代社会。传播学作为后来者,它在日益细化的学科家族中,在一个个历史悠久、知识积累异常丰富、学科规则业已成熟、知识权力巩固、具有相当话语权的强势学科面前,在知识权力竞争激烈的知识场域,青涩的传播学面临着立足的困难。作为一门边缘和交叉学科,传播学是其他众学科的“余数”,是一“剩余”的学科。在知识产生和传播过程中,充满着话语权力的争斗,知识权力的争夺是一场没有硝烟的战争。知识场域中的话语权力的博弈异常复杂。在西方知识场域,传播学属于后来者,它比新闻学还要晚。更何况,新闻学在血统分明、学术政治壁垒森严的知识竞技场中也没什么话语权。在一个个强大的竞争对手面前,传播学既无显赫的血统,又没有足够强大的知识突破力量。传播学要跻身于学科丛林,始终面临合法性的危机。传播学想要进入其中,获得一席之地,取得起码的知识权力,首先必须拿出有说服力的知识话语,以赢得强者的认同。但是,传播学作为其他学科的“余数”,难以在一个个知识理论巨无霸面前拿出足以垫起一个学科的理论(张涛甫,2009:45-49)。

反观传播学的历史,即可发现,传播学的知识理论体系对社会科学的依附有目共睹。传播学起家,多靠社会科学的支援。在很多传播学的理论家中,他们原初身份并不是传播学家,他们多出身于社会学、心理学、政治学、人类学等社会学科。不同学科的介入带来了传播学知识资源的多元杂陈。传播学倚重社会科学,却不能从社会科学那里获得多少合法性支持。更何况社会科学本身都存在合法性危机问题(张涛甫,2009:45-49)。社会科学研究是科学主义启蒙的产物,意在探讨社会世界的客观规律。在研究的方法和规程上,社会科学以自然科学为榜样,崇尚自然科学的研究方法和范式。社会科学研究可以借鉴自然科学研究方法和程式,比如,自然科学强调:要检验一个理论命题的真伪,须接受来自经验方面或逻辑方面的检验,即这个理论命题应该具有“可否证性”,只有被经验或逻辑确证的命题,才是真命题。但是,毕竟自然科学与社会科学是两个截然不同的领域,二者内在的逻辑毕竟存在差异。因此,社会科学依据复制自然科学的方法和范式,并不能将社会科

学研究引向“求真”之路,甚至会引向歧路。社会科学研究的“客观”思维定势,

造成社会科学的价值“洁癖”,即认为因有价值的介入,对客观科学构成干扰。这种“去价值”的社会科学研究,恰恰违背了科学研究的真谛(张涛甫,2015:18-25)。在社会科学领域,传播学作为后来者,除了沿袭社会科学的“客观科学”思维定势之外,还深受社会科学领域中的那些先行者影响。传播学以那些发展相对成熟的社会科学学科为样板,这即意味着,样板身上所存在的问题也被学习者所复制。传播学研究的核心命题不能完全被其他学科所替代,研究这类命题,应有不完全类同于其他的学科的方法和路径,进而形成一套相对独立的话语系统。但传播学的话语生产是一种依附性的,尚未找到一套稳定、自洽的话语体系,话语生产不是自主型的,更多是依靠外援,依赖强势学科的话语接济,以至于新闻传播学在社会科学家族中,没有什么话语权(张涛甫,2015:18-25)。

(二)对于中国传播学而言,传播学面临多重“影响的焦虑”

学者刘海龙在梳理中国传播研究的史前史时发现,20世纪初期西方传播研究进入中国,主要通过两个传统:一是社会学传统,二是新闻学传统。社会学传统表现为:中国的传播研究,随着西方社会学进入中国,先在社会学中生根。由于美国早期的传播研究主要在社会学家中开展,所以它们顺理成章地通过社会学的潮流,流入中国;新闻学传统表现为:中国新闻学界对西方传播研究中的宣传研究和公共关系研究的兴趣。但这两大传统在20世纪50年代中断了。为何中断?刘海龙认为,从社会学传统角度考量,原因有三:美国传播研究的范式转变,哥伦比亚学派取代了芝加哥学派的统治地位;中国社会学自身命运多舛;中国传播产业不发达。从新闻学传统角度归因,主要缘于自身政治原因,新闻研究的意识形态属性,“非马克思主义”学说均受到强烈批判(刘海龙,2015:89-100)。及至20世纪80年代,传播学重新受到追捧,并迅速成为显学,与施拉姆的努力和影响有关:施拉姆的影响在美国主要表现为将处于模糊地带的传播研究建制化、学科化;施拉姆对于中国的影响在于他将学科化、建制化的传播研究带入中国,从而确立了20世纪80年代以后的中国传播学发展方向(刘海龙,2015:104)。由此可见,中国传播研究在中国的运行轨迹,受到多重因素的影响,这些影响叠加在一起,对中国传播学构成多重“影响的焦虑”。

▵其一,传播学在西方知识界存在先天不足。

就拿20世纪的美国传播研究来说,传播研究虽然活跃于一时,各路学科大家经此而过,留下足迹,但毕竟传播研究尚未形成建制,与社会学、政治学、心理学等学科相比,传播研究未形成明确的学科边界和知识逻辑,传播学广田自荒,缺乏深耕,浅浅的知识积淀难以在强学科丛林。

中立足。因此,传播学始终面临着身份危机。面对众强学科的“碾压”,传播学的边缘身份和弱者角色,难以在短期内摆脱。西方传播学的遭际,同样也被复制到中国,作为吸附于西方传播学的中国传播学,难以获得独立的话语权和学科自主性。

▵其二,西方理论、知识对中国知识界的影响压力。

在中西话语政治中,中国知识界一直面临着西方这个强大“他者”的影响。余英时指出,一百年来,在中国知识界,始终摆脱不了“尊西人若帝天,视西籍如神圣”的心态。很少有人能离开西方的思维架构,而直接面对中国的文学、思想、历史了。他们似乎只有通过西方这一家或那一家的理论才能阐明中国的经典(余英时,2013:36)。在知识界,对西方理论的崇尚和依附,致使中国理论和知识自身的主体性问题时常被悬置。面对强大的西方知识“帝国”,中国知识界或主动或被动地放弃了独立立场和批判意识,以西方之是为是,以其非为非。以至于,中国知识界沦为西方理论、知识的“殖民地”。虽然说,中西方知识、理论不排除通约和共性,但中西方知识的通约与共性应基于反思和求证的基础上,不能不假思索地将西方的理论和知识挪移到中国。但事实上,在强大的“他者”面前,中国知识界以单边主义的拿来为主,以至于中西方的知识逆差在很长一段时间内难以改变。

▵其三,在国内社会科学场域,传播学作为边缘学科,也难以掌握话语权优势。

与那些强势学科比起来,传播学作为“配角”出现,其存在价值主要是为了凸显“主角”的价值。要打破业已固化的话语权格局,显然不是传播学一厢情愿能实现了的。现有的学科建制是一个强固的结构,仅靠传播学的“起义”,难以撬动这种板结的学科政治结构。

由上可见,中外传播学均遭遇“影响的焦虑”。与布鲁姆所言的文学诗歌领域的“影响的焦虑”不同的是,传播学遭遇“他者”的影响,只有焦虑,但难以摆脱和超越。传播学正因被幽灵般的“影响的焦虑”所笼罩,难以获得自主性。

三、关乎传播学主体性的反思

在传播学面前,耸立着自然科学、社会科学、人文科学三大知识谱系。三大知识王国各有各的话语权力,各有自己一套成熟的话语体系,各有自己的知识生产逻辑和表达语法,也有它们自己的问题域和解释范式,具有相对成熟的知识传统。特别是自然科学和人文科学这两大知识共同体,具有悠久的知识谱系以及成熟的知识生产规范。在它们悠久的知识传统中,已经打下了坚固的话语权力基础。自然科学

与人文科学在知识生产上各有倚重,有各自不同的定义域和逻辑。自然科学有其自

身的逻辑和话语体系。对于自然科学而言,“按科学的方法”被看作是指“超然的、客观的、事实主导、方法论严密、文本限定”。在科学的语言游戏中,真正的知识是客观、外在的知识。真正的知识与所研究现象的主观的、变化的、内在不可靠的内心感受泾渭分明。科学作为知识的一种,掩盖和否认其创作者的社会以及其内心体验( 马尔凯,2006:45-46)。科学的任务就是进行射击,通过提出似乎有发展前途的理论或推测的方法,尽可能多地击中真陈述的目标,并且尽可能少地击中假陈述的区域(波普尔,2001:57-58)。科学往往基于这样一个假设:存在一个连贯的真实世界,通过应用一个固定的方法,人们就能准确、一致地把它表现出来,它在很大程度上能被科学创造者所控制(马尔凯,2006:45-46)。科学的积累结构是一个充满了像扭结那样短小连接点的组织结构;而人文学科的学术领域的组织结构却更多地是一种任意的网络,其上的任何一点都好像能与任何其他点连接起来(默顿,2006:43)。由于自然科学和人文科学的知识生产逻辑的深刻差异,他们之间的战争也一直没有消停过。西方文艺复兴运动以后,自然科学迅速发展,强烈冲击过去以人文传统为主的知识权力格局。人文科学不得不调整知识解释系统,比如实证主义思潮的兴起,与自然科学的强劲冲击有很大关系。不过,自然科学和人文科学在知识权力上处于均势状态。后来社会科学的崛起,打破了自然科学和人文科学之间的知识权力平衡。相对于自然科学和人文科学而言,社会科学是一个迟到的第三者。社会科学的崛起,在很大程度上是受自然科学所赐。早期社会学有一种“科学”冲动,希望像自然科学那些来研究社会。社会科学有一股模拟自然科学解释逻辑的冲动。受“科学”主义的蛊惑,社会科学试图要寻找诸如自然界规律的社会发展的“客观”规律。但是,社会科学对自然科学知识生产逻辑的偏爱打破了西方知识场域的权力平衡,引发社会科学自身的身份及合法性危机。本来,社会科学在其知识积累上应居于自然科学与人文科学之间(默顿,2006:45-46)。

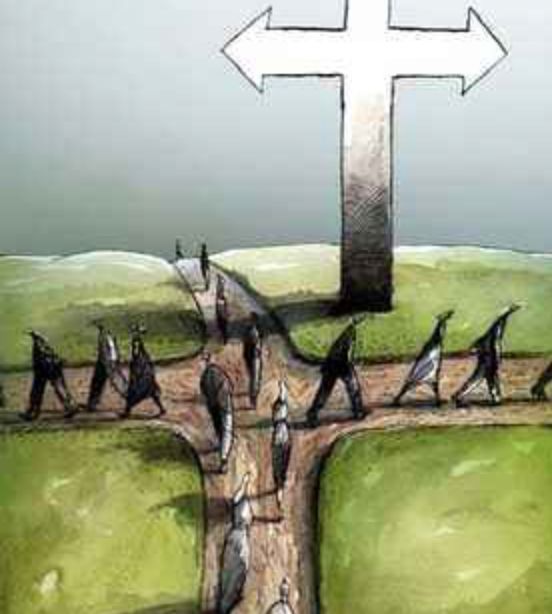

传播学身处多学科交汇处,受到多学科话语的影响,受到自然科学、人文科学、社会科学的多重影响。在这种情境之下,传播学如何自处?这成了传播学与生俱来的艰难选择。多头并进,分而治之?还是并轨成一条主线?“二战”后,美国学术界掀起一个野心勃勃的“统一科学”(unified science)运动。在这个运动的影响下,施拉姆认为,既然communication是政治学(如民意)、社会学(如社会结构)、心理学(如群众心理与认知)、经济学(如信息经济)等等学科的汇点和中心,何不建立一套独特的communication science,以居高临下的角度俯瞰,足以统摄或整合社会科学各领域的视野?在伊利诺伊,环绕施拉姆身边的学者来自各种不

同专业,施拉姆希望聚集一流的头脑,让他们的不同的观点在一起碰撞,以爆发全新的知识火花,叫作communication science。当然,这个“统一科学”运动后来被证明是失败的,施拉姆自己也慨叹道“许多人穿过,很少人逗留”。他终于发现,社会科学的各路英雄好汉,因缘际会,偶尔在边缘处相会,触摸到若干communication的问题,但他们穿过十字路口以后,又向本学科的方向和旨趣直奔。传播研究不但没有成为统摄性的中心理论,而且边缘如故,只能继续拼命争取中心的承认(李金铨,2014:51-63)。主体性缺位,致使传播学常常处在“他者”中左奔右突,难以自处,更难自立。

破解传播学的主体性问题,可从几个层面着力:

(一)提炼核心概念和轴心命题

反观社会科学群落中的那些发育较成熟的强势学科,有一个共同的特征,即他

们拥有支撑学科大厦的核心概念和轴心命题。这些核心概念和轴心命题具有较强的稳定性,不会日新月异,经得起长时期的考验。再看传播学,其不乏形形色色的概念和命题,但缺乏统摄性的核心概念和轴心命题,缺乏有足够硬度的学科界石。据李金铨先生回忆,早在1970年代,美国传播学界密集出现以下的“理论”:议程设置( agenda setting)、知识鸿沟( knowledge gap)、使用与满足( uses and gratifications)、沉默的螺旋( spiral of silence)、认知共同适应( co-orientation)、第三者效果( third-person effect)、涵化( cultivation)、框架和铺垫( framing,priming)、创新扩散( diffusion of innovation),等等。这些理论的生命力不等,有的一开始就有气无力,有的刚提出时颇有新意,但因为长期孤立使用,过劳而透支,很快呈现疲态。何况连这类“内部理论”也长久不见有人提出,而整个学科生态又满于划地自限,不作兴跨学科互动,其理论贫瘠的尴尬境况可想而知。传播学“内卷化”(involution)问题甚为突出。“内卷化”指学者抱住一个小题目,在技术上愈求精细,眼光愈向内看,问题愈分愈细,仿佛躲进自筑的一道墙围,得到心理安全,拒绝与外界来往的压力,其结果是不但忘记更大的关怀,更阻碍思想的创新(李金铨,2014:51-63)。

(二)锻造传播学科逻辑和范式

前文提及,传播学受到多学科的滋养、支援,受到多学科知识规则和知识生产机理的规约,学出多门,千头万绪,学科逻辑很难以明晰的线索呈现出来,以至于理论和知识的强度和硬度不足。当下中国的新闻传播学话语生产甚为活跃,但这不

足以说明该学科具有强劲的话语创新能力。恰恰相反,这是一种表面上的话语繁

荣。原因在于,该学科的语法尚不成熟,内生逻辑尚不严谨。很多命题,既无法证实,也无法证伪,价值理性也不成熟,以至于新闻传播学话语难以形成自洽的逻辑链条。再者,新闻传播学的话语范式还未打造成型,话语生产建立在一个松软的基面上,经不起严格的检验。有学者认为,评估传播理论的指标主要有:范围、逻辑一致、简洁性、实用性、可检验性、启发性、时间的考验。所谓“范围”,是指理论涉及的传播行为的广度,边界是一个理论方位的分界线。虽然理论应该尽可能地解释传播行为,但是也需要一个明确的界限来说明其适用范围。有些理论只适用于少数行为,而另外一些理论则适用范围更广。“逻辑一致”是指 理论应该合理且具有内在的逻辑一致性( logical consistency),即清晰和不自相矛盾。“简洁性”是指理论所提供的解释要尽量简单,理论中所包含的概念数量要尽可能少,只要能满足要求即可。简洁性要求在不牺牲完整性的前提下,做到简单易懂。“实用性”指的是理论的有用性或实践价值。一个好的理论具有实用性,是因为它向我们解释了传播和人类行为是什么样的。它让我们理解了过去感到模糊的传播元素。它把信息碎片编织在一起,得出一个过去无法看清的图案。这样,理论就可以影响和改变我们的行为。“可检验性”是指检验理论是否精确,可检验性中最大的问题是理论核心概念的精确性。“启发性”是指该理论所激发的研究和新思想的数量。一个理论如果能促进我们对事物的理解和新的研究,它就可以被认为是好的理论。虽然不是所有的理论都会产生大量的研究,但是一个有影响力的力量会促成一些研究的产生。“时间的考验”是指理论被持续接受的时间(韦斯特、特纳,2007:65-67)。如果以上述指标评估传播学,包括中国传播学理论和知识建构,缺项还不少。

(三)催熟学科共同体,强化主体性认同

强化传播学的主体性,还要看传播学的知识共同体能不能在关键问题、知识生产和建制上形成共识。不过,传播学面临的问题在于:各路英雄豪杰在传播研究的邂逅,没有在关键问题和核心知识方面形成结结实实的共识,尤其在知识谱系上未形成强固的逻辑勾连。以至于,传播研究看上去热闹,但研究者的归属感并不强。这是传播学尚不成熟的标志。传播学界是一个松散的学术共同体,中国的新闻传播学圈子更是如此。学术共同体的松散与学术话语的碎片化互为因果。催生中国传播学共同体,首先得以学术为中心,以提升共同体学术创新能力和话语权为核心目标。其次,传播学社群须强化共同体意识。这个共同体以学术为志业,并有共同认可的学术信念和价值基线。

封面及文中图片来源于网络

本期执编 / Savannah

点击以下链接,可以阅读本专辑已经完成推送的其他文章。