发生了可怕的事,惊魂甫定之时,要尽快有一个公开的,明确的说明,让经历者了解发生了什么,现在是什么情况。哪怕面对只有几岁的小孩。

可能有违一部分人的直觉,但的确是最好的方法。

人们需要可控感。经历灾难之后,内心秩序崩塌,一切熟悉之物都不再安全,需要逐步重建世界的可控感。

对正在发生的事知情,是可控的基础。

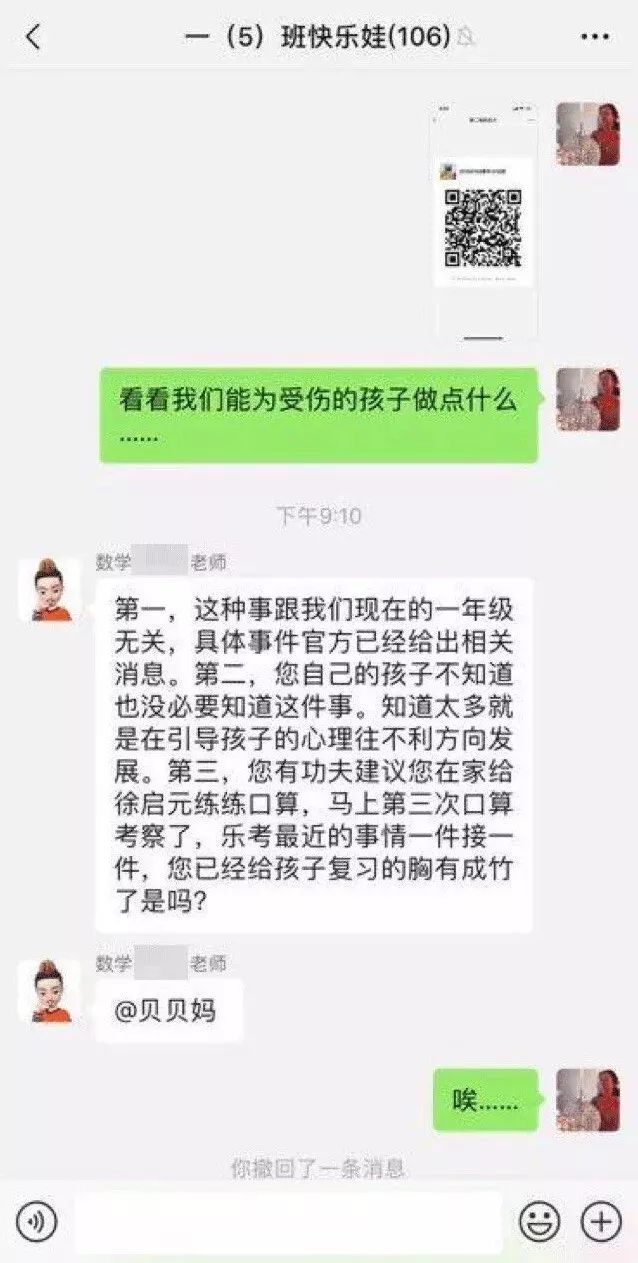

昨天,北京西城区的一所小学有暴徒行凶,犯罪嫌疑人用手锤打伤

20

个孩子,引发了很多人的惊恐。事发之后,有老师在班级群里对家长说:

「孩子不知道也没必要知道这件事。知道太多就是在引导孩子的心理往不利方向发展。」

单就这个说法而言,它是错的。而且是一种普遍流行的误解:

不知情是最好的,知道越多越不利

。言下之意,大人应该捂上孩子的眼睛,替孩子判断应该知道多少。完全错了。——这种观念还存在于一些人的意识深处,不得不说,除了反映出科普工作不到位,或许也跟我们的社会文化因素有关。

关于正确的观念,我最后会详细论述。

但是跟网上的态度不同,我想先保护一下这个老师,不希望发动对她(包括她所在的学校,甚而推广到整个教师群体)的舆论暴力。

因为她也是受害者

。我们常常忽视老师的这一身份。学校发生灾难,孩子是受害者。但不要忘了,

所有在场的教师、学校领导,除了承担维护秩序的职责之外,本身也是受害者。

他们同样也在经历痛苦,也有创伤症状。

创伤的一个症状是回避反应:远离现场,远离跟这件事有关的话题,不想谈论,希望假装它从来没有发生过。有时还包括了情感的淡漠,麻木。

他们做得不好,但未必因为他们有多坏。

回避是一种症状,但在特定的时期,

也可能是一种自我保护机制

。因为摄入的信息过于强烈,过于冲击,超出正常承受的量,所以大脑不再做任何反应了,有点像是强行关闭了信息通道。这种情况下,一个人拼命想要摆脱跟创伤有关的信息,这是非常自然的反应。如果别人一再谈及相关话题,她可能会不堪其扰,甚至惊恐:「求求你们,放过我吧!不要再说了!」——汶川地震之后几天,很多前去灾区采访的记者都可能遇到过这种例子。

虽然不能确定这个老师是否属于这种情况,但不能排除创伤的影响。通过非常时期的一段对话,就做出关于她品性的评价,有些不太公平。

我也能理解评价者的愤怒。愤怒是另一种创伤后的反应,学术说法是「易激惹」。人们经历了这种事,哪怕只是听说,情绪都会变得很不淡定。

需要找到一些「坏人」,作为愤怒的出口,或者重建安全感的抓手

。——毕竟我们内心的安全世界被破坏了,如果找出一些坏人,我们就会感觉可控一些:

也许这个世界没那么危险,它只是被少数坏人搞坏了。等我们把这些坏人打死,就安全了!

但因此就把其他受害者当成了坏人,也有些欷歔。

发生这种事情,每个人都很受伤。

很无奈的是,我们应对这种伤害,常常就只能是受害者与受害者的相互排挤倾轧。每个人的痛苦都是独一无二的,也因此产生了强烈的排他性。老师不体谅家长的痛苦,网友也不能体谅老师的痛苦。每个人都看到了坏人,都有充分的理由生气。我担心接下来人们还会把矛头指向学校的建筑工人,指向所有临时工,所有的低收入人口,以及在这个社会上每一个我们无法信任或完全放心的个体。——却忽略了很多人也在承受痛苦和冲击。

人们提出,要加强对老师的素质评估。发现这种害群之马,要开除出教师队伍。

要加强对临时工的监管,装监控,发现有人可能对社会不满时,就不要给他工作(

这可真是对付不满的好办法

)。

解聘他们的时候,要小心,最好由配备武器的保安全程监管,目送他们收拾好东西安全离校。

好像也没有更好的办法了,是吗?

但理智上我们知道,任由这种情绪发展下去,不会通向一个更好的未来。人和人需要基本的信任,信任才会制造安全感,安全感会带来更多的安全。

如果我们因为自己受到威胁,就有了伤害其他人的理由,那跟失去了工作就拿手锤伤害无辜孩子的凶手相比,心态上不也有着相似的苗头吗。

我们是痛苦,也找不到更好的办法一下子把痛苦解决掉。经历过这种事,我们不可能再信任全部的世界,但是要怎么才能好一点呢?只能先试着放下一部分指责,理解一些跟我们站在不同立场,但同样痛苦的人吧。——当然,如果实在无法理解他们,那至少先理解我们自己。

科普:为什么要让孩子知道发生了什么?

「让孩子知道太多,对他的心理健康不利」,这个观念确实错了。

孩子不知道,不代表他的心理就不会「往不利方向发展」。首先,他不知道,但他可以猜。警察来了学校,人人神色诡秘,发生了什么事?小道消息和谣言四起,他一个人处在疑神疑鬼的气氛里,想象到的事情比真相还要可怕十倍。

第二,孩子感受到信息封锁或不对等,他会形成一个信念:大人瞒着自己一些事,因为大人害怕这件事超出了孩子的应对能力。孩子会在想象中把自己看得很弱,把灾难看得很强。因为他们不知道全部的情况,也许会认为灾难还在继续(大人当然会说「没事了,安全了」,但如果你能感觉到一个人的闪躲和不坦诚,你会相信他说的「没事」吗?——这方面,有很多危机公关的失败案例)。

最后,孩子经历了一部分的冲击,但因为缺乏概念化的加工,无法拼凑出完整的事实全貌。如果真相被秘而不宣,孩子的这部分记忆就是碎片式的,知觉性的,有可能构成噩梦和闪回体验的素材,甚至是迁延不愈的创伤后应激症状。

所以,就算

你担心,也要向孩子告知真相

。我不确定我有没有解释清楚,但我建议把它作为一个简单的常识记下来,并且尽可能传播给你身边的人。

具体怎么告知呢?有一些建议:

1

,告诉孩子发生了什么

。多分享概念性的信息(这是一件什么事,何时何地何人,它是怎么发生的,后来得到了怎样的处理,现在进展到什么阶段),而不是分享知觉性、碎片化的信息(例如,看到的血腥画面或听到的惨叫声)。

2

,明确告诉孩子

现在是安全的,危险已经解除了

(当然,前提是这是事实)。