2018年10月30日,香港《明报》确认,著名武侠小说宗师、作家金庸(原名查良镛)逝世,享年94岁。

金庸先生曾给自己设计过墓志铭:“这里躺着一个人。在20世纪、21世纪,他写过十几部武侠小说。他的小说有几亿人喜欢...”。在很多年前,有人曾经问他:人生该如何度过?他答曰:大闹一场,悄然离去。

最初听到信息时,我不愿确认如此看淡生死的老顽童会悄然离开,直到由他一手创办的《明报》发布消息,我才终于相信,查大侠已真正仙去。

金庸的文学成就众所周知,但是在笔者眼里,他不仅仅是那位武侠文学泰斗,

更是一名真正在世间行走的大侠

。

名门之后,生为“书痴”

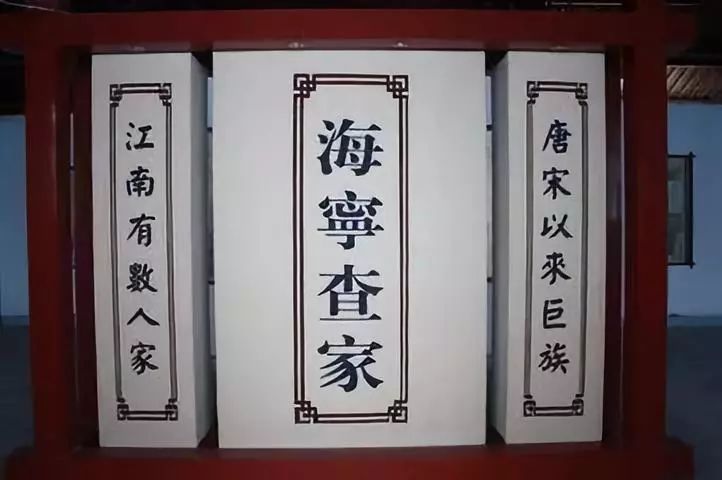

金庸本名查良镛,1924年3月10号(农历二月初六)出生于浙江省海宁县。海宁查家是中国近代史上极具知名度的文化世家,“一门十进士,兄弟三翰林”,因此康熙皇帝曾给查氏赐下牌匾,盛赞海宁查氏为“唐宋以来巨族,江南有数人家”。

但查家在延续至查继佐(字友三,号伊横,明末清初著名史学家)这一辈时,因牵扯《明史》一案,后隐居至海宁,家道有所衰落,但到

查良镛

这一辈仍有良田三千亩。《鹿鼎记》第一回的“

纵横钩党清流祸,峭茜风期月旦评”,就对此有所描述。

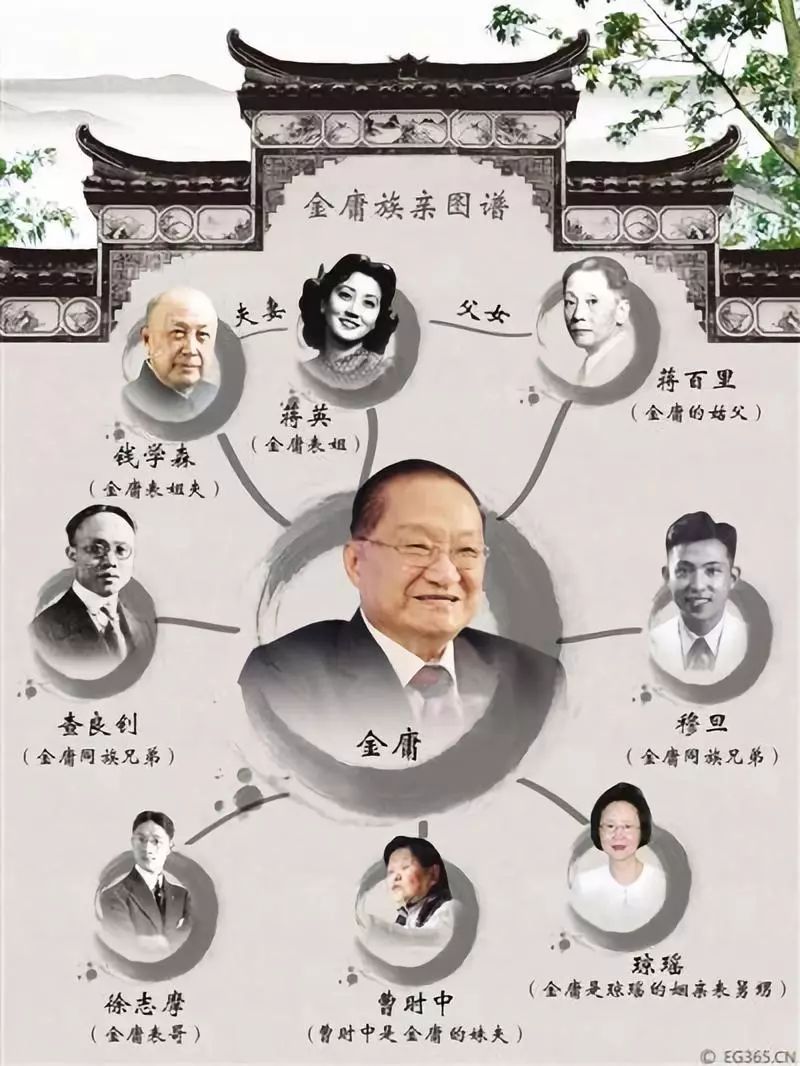

进入近现代后,査家还出现过实业家査济民,教育家査良钊,九叶派代表诗人、翻译家诗人查良铮(穆旦)。包括徐志摩是金庸的表哥,儿时曾有数面之缘;蒋百里是金庸的姑父;钱学森是金庸的表姐夫;琼瑶更是金庸的表外甥女等等。

在书香环境的熏陶下,

查良镛一直泡在家里的藏书堆里,读得废寝忘食。

1937年,抗日战争爆发,刚刚初二的

查良镛,被迫与学校一起转移南下。即使在此期间,

查良镛一直坚持阅读,堪称“书痴”。他最喜欢读巴金、鲁迅、沈从文和屠格涅夫的文章,

认为鲁迅的文字“尖锐深刻”,沈从文“美得出奇”,巴金则是“凌然正气”

。——这一段阅读经历和战争流离,奠定了金庸后来的“侠者信念”。

查良镛的天分在当时已经逐步展现出来,初中的他

和两位同学编写了一本《献给投考初中者》,根据初中招考题目整理参考答案,类似于现在的《五年模拟三年高考》这类参考书。这本

试题精编类书籍畅销几省

,

赚到了足够把他供到大学的第一桶金。那时他只有十五岁。

书生侠气

1940年,查良镛考入浙江联合高中,此时受鲁迅、巴金影响极大的他,已经开始侠气侧漏。

当时学校常办壁报,文笔极佳又爱好写作的查良镛成为了壁报的常客。因不满训导主任的种种行径,“瞧不得他有事没事就辱骂学生”,便仗义执言,在壁报上写了一篇《阿丽丝漫游记》讽刺他。结果几天后,查良镛被勒令退学了,他便转到衢州中学,念完了高中。

这里有一个细节,大家都知道金庸两次被学校开除,其实在衢州中学,因为闹学潮,金庸也差点被开除,最后被校长保下来。2017年,衢州中学启用金庸楼,以此纪念这位杰出校友。

在报考大学时,

查良镛的第一志愿其实是远在昆明的西南联大,但因经济原因,最后就读于

重庆的中央大学外交系,获得全校第一的成绩,但因看不惯学校里的不良校风,大胆直言,被平生第二次开除。最后被迫插班进入东吴大学法学院攻读国际法专业,于1948年毕业。

这里的他,虽弱为书生,但侠义之气已然覆体。正如李白的《侠客行》(同时也是金庸的倒数第三部小说)所言:“

纵死侠骨香,不惭世上英

”。

北上报国无门

1946年秋天,《大公报》刊登启事:面向全国公开招聘三名国际电讯编辑。查良镛凭借自己的才华从三千名投考者脱颖而出,进入上海《大公报》,正式步入了文字生涯。

次年,《大公报》香港版复刊,查良镛被派到香港工作,这也成为他一生中最重要的转折,那年他24岁。当时的香港与上海相比,并不发达,但

查良镛

说,“我一生很喜欢冒险,过一点新奇的生活。”

1950年,当时的《大公报》副刊《新晚报》为了吸引流量,开创了一个报刊上连载小说的新模式,时任编辑的陈文统用笔名“梁羽生”写了《龙虎斗京华》引起轰动。

但是在大家没有注意的历史角落里,倾向于左派的

查良镛,同年

第一次踏上了北京的土地,他希望通过从前在香港文化界结识的友人乔冠华,借以实现他从小就萌生的“外交官”之梦,

报效祖国

。——在当时的大背景下,北上者莫不是对新中国和民族怀着极大的信心和热爱。

不过命运还是和金庸开了一个玩笑,

由于家庭出身等诸多原因,此次北上报国无门。

1955年2月8日,由于

梁羽生的《草莽龙蛇传》即将连载结束,

查良镛临危受命,开始连载他的

武侠处女作《书剑恩仇录》,

他将名字最后一字一分为二,署名“金庸”。

反响剧烈,甚至超过了梁羽生。

侠之大者

1950年后,香港的政治气氛复杂。由于看不惯

《大公报》所报道的“虚假事实”,

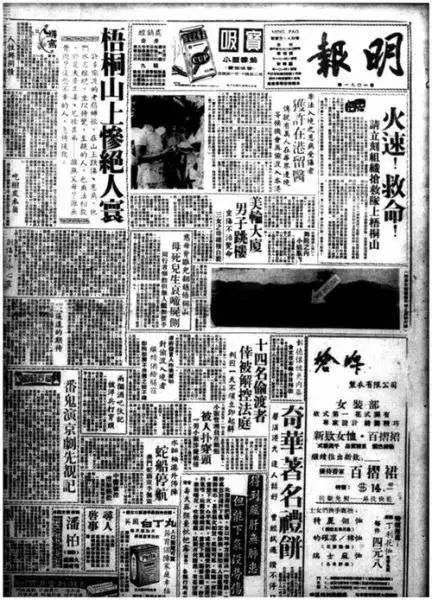

1959年,35岁的金庸创办《明报》。他说:“我办《明报》的时候,就是希望能够主持公正,把事实真相告诉给读者。”

当时的《明报》,加上金庸也就一共三个人,但是金庸还是热情洋溢的题写了最办报宗旨“

公正、善良、活泼、美丽

”,而“明”字,取明理、明辨是非之意。

十万块的投入,金庸自己出了八万块,首印8000份,一共卖出去6000多份,绝大部分的读者,其实是奔着当时连载的《神雕侠侣》去的。——金庸当时甚至还在《新晚报》上同步连载着《雪山飞狐》。

每天一篇一千多字的社评,八九百字的小说,在当时众多报纸中算是独一份,这些全部由金庸亲自操刀。时常看到金庸在边上写,报纸排字工就站在旁边等着他。

金庸一直持续地为正义发声,也将家国天下的主题融入进小说中,于是便有了《神雕侠侣》《飞狐外传》《倚天屠龙记》等脍炙人口的作品。而真正让《明报》被“

视为一份拥有独立报格的知识份子报刊,赢得很高清誉

”的,是金庸主导的《明报》在1962年难民潮时期的报道。

1962年,受“大跃进”影响,内地有大批人员偷渡香港,被香港警方堵截于上水梧桐山。由于事件敏感,《大公报》、《文汇报》等报都不予报道,《明报》却“莽莽撞撞”,大声疾呼,从是年5月12日起,几乎每天都作头版全版报道。此时,《明报》才开始找到自己的方向和定位。“难民潮”结束之后,《明报》一改报格,从一份侧重武侠小说、煽情新闻和马经的“小市民报章”,提升到一份为读书人、知识分子接受的报章。1962年7月销量跨过3万份。到1963年,《明报》已完全摆脱财政窘境,平均日销量是5万份。

——摘自百度百科《明报》(链接:https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E6%8A%A5/2176861)

1988年《明报》日销量已是11万份,1989年跃升到18万份,1991年3月22日明报集团在香港联合交易所上市,当年利润接近一亿元。

曾经有人放出话来:要消灭五个香港人,排名第二的就是金庸。金庸说:“我虽然成为暗杀目标,生命受到威胁,内心不免害怕,但我决不屈服于无理的压力之下,以至被我书中的英雄瞧不起。”

——

从某种程度上讲,金庸甚至比他书中的诸位英雄,更具侠气,更为国为民

。

一句“查大侠”,当得受得。

情不知所起,一往情深

我最喜欢金庸小说里的台词,是《笑傲江湖》里的那一句“情不知所起,一往情深 ;恨不知所终,一笑而泯。”

金庸对武侠小说、对人间正义、对侠义精神的热爱,当得起“情不知所起,一往情深”,而他对胡适和王朔的“下流”之论,也称得上“

恨不知所终,一笑而泯”。

正如某位大V所言:

金庸年轻时是左翼青年,曾经北上求报国无门。创办明报后,不偏不倚报道难民潮,与左派报纸大论战。儒以文乱法,侠以武犯禁。这一生,不愧大侠之名。

愿这个时代真正的大侠,查大侠,一路走好。笔者更愿意称金庸为查大侠,正是因为他在现实中的一举一行,相较于他的书中人物,更称得上是侠之大者。

世间再无查大侠。

-1-

情不知所起,一往情深 ;恨不知所终,一笑而泯。