当前大量的乡村建设破坏环境,扭曲传统,与传统的理想人居环境追求“合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心”的境界大相径庭。乡村地区作为承载中国传统文化的重要载体,发掘并传承传统文化在乡村建设中的积极作用十分重要。

2016年10月到2017年12月,我们陕西村镇发展与建设研究团队联合西安天和北斗建筑规划设计有限公司在一个国家级贫困村(甘肃临洮三益村)展开了针对乡村公共空间的规划—设计—建设全过程公益性乡建实践,实践目标是追求乡村空间“与天地相合、与传统相合、与人相合”的“三合”状态。

有效利用破碎的地形,最大限度减少土方量;建设材料多选择毛石、卵石、红砖等当地乡土材料;保留场地内所有树木,并利用各种野生植物营造乡土景观。

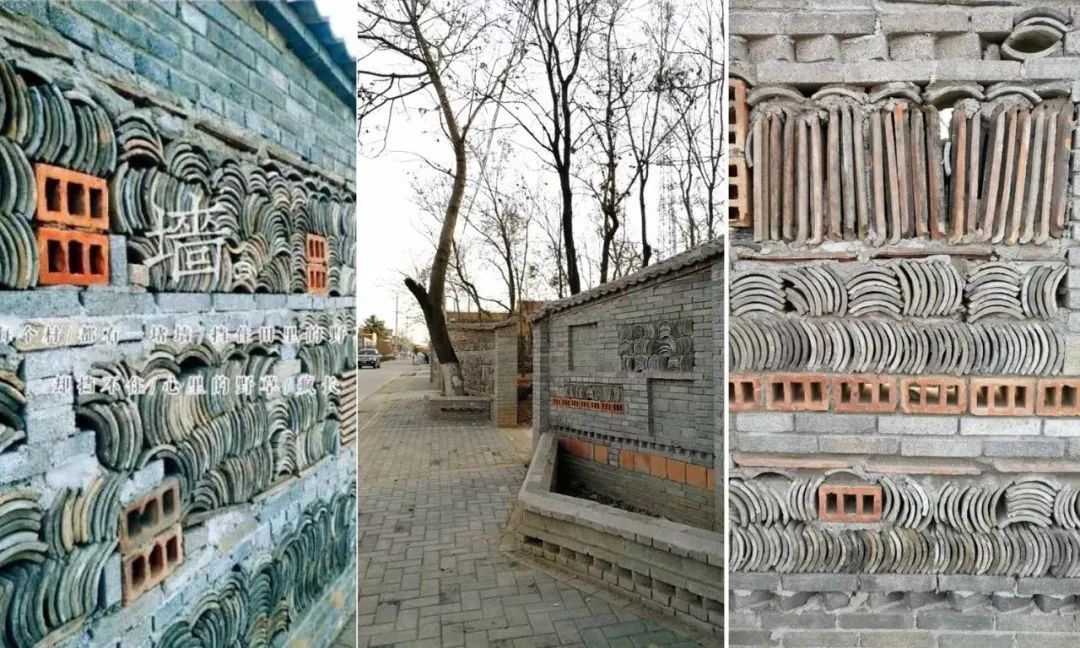

以弘扬“俭”文化为主旨,将这一传统美德活化于空间建设,通过“建筑废料资源化、建筑材料本土化、弃置器皿记忆化”来减少对现代工业材料的依赖,最大限度实现节俭建设。

主动与老百姓展开全方位的沟通、协调,充分尊重当地人的风俗习惯,通过驻村规划设计及建设过程组织,调动老百姓参与的积极性。

2018年5月,“三合实验”在第三次陕西省绿色建筑产业科技创新成果发布会上荣获

优秀成果一等奖。

其价值在于论证了通过精心的规划设计及建设组织,不仅可以做到乡村空间的因地制宜,与地域自然环境完美契合;也可以避免传统文化在乡村建设中的舞台化、标签化,使传统文化能够在老百姓的生产和生活中真正活着,并传承下去;最重要的是,可以提升老百姓的主体责任意识,让老百姓真正参与到乡村规划建设之中,使其对家园更具认同感和归属感。

设计点亮乡村,推动乡村现代化进程

自2016年开始,团队以“用设计点亮乡村”为核心理念,走进杨陵、扎根乡村展开了从“规划-设计-建设”全过程陪伴式的乡建活动。通过对乡土材料的挖掘、认知,对乡村绿色循环水基础设施方法的创新、对适宜地域特征的建造工艺和建筑构造技艺的应用,在遵从社会秩序的同时以现代设计手法引领乡村空间建设,引导村民参与家园建设,提升村民审美意识的同时有效推进了乡村的现代化进程。

关中村庄内现存有大量的废弃砖块、瓦片,在设计中,驻村规划师利用这些废弃乡土建材及弃置器,延续村庄记忆。在施工过程中,通过与村民的沟通,让村民真正参与到家园建设活动中,最大程度上增强了村民的家园意识。

对村内现状稳定塘及涝池进行整治,加设污水净化设备,同时利用场地原有地形高差,将沟壑设计为污水处理湿地。依托涝池内原有净水植物重新进行整个水池的植物配置,同时通过对池底的高差处理,在净水的同时具有良好的景观效果。另外,在边坡的处理上以卵石堆砌驳岸,将生态性与景观性进行有机结合,为村民营建了具有乡土气息又极具经济性的公共活动场地。

为有效解决乡村厕所通风、保温等建筑节能问题,在姜媛厕所的实践中充分考虑公厕建筑性能,对公厕单元采用双层屋顶形式,在下层屋面板上用塑料圆筒预留洞口,和东西立面上的窗洞形成被动式太阳能构造,每个蹲位的上方设置一个塑料圆筒,使得每个蹲位的空气得到充分的流通。同时将上层屋面板分成两部分来制作,在塑料圆筒的上方使用造价较为便宜的采光板,其他部分依旧采用盖瓦屋面,节约造价同时有效解决了室内采光不足问题。

由于郭管村两大宗族形成的先后顺序不同,村民认为村入口的标识处“郭”字应该需要更高的位置和更大的尺度,且认为两字位置应该符合传统从左到右的读法。通过与村民的沟通交流,对方案进行了多次调整,最终实现了空间秩序对乡村的社会秩序的遵从。

设计初期由于村干部和村民的意识观念问题,村内领导坚持修建一个纯粹仿古的汉阙作为老庄入口标识,在多次沟通、交流后,团队利用现代材料设计了具有汉文化特质的现代化构筑物作为一组老庄大门,并最终予以实施。建设完成的伏波古庄大门成为毕公村现代化建设的典范,有效引导了村民审美意识的提升。