在《上市回公司回购股份实施细则(征求意见稿)》披露50天后,正式的《上市公司回购股份实施细则》落地。50天来,更多的上市公司在拿出真金白银落实回购事项,这份《实施细则》或许会成为稳定A股股价的有效利器。

1月11日,沪深交易所正式发布了《上市公司回购股份实施细则》,并决定自发布之日起施行。事实上,在2018年11月23日就已经披露了《上市回公司回购股份实施细则(征求意见稿)》。

《实施细则(意见稿)》出台的时候,市场有不少声音担心这一细则会让回购变成上市公司自我炒作的新手段。比如,上市公司回购一般是基于股价过低,而公司现金流充沛,通过回购的方式稳定股票价格,增强投资者信心。不过,有些上市公司却通过回购金额的上下限差异,大玩文字游戏。

而此次回购细则落地,则给“忽悠式回购”带上了紧箍咒。

根据上交所、深交所发布的实施细则显示,两大交易所均要求上市公司合理安排回购股份的数量和资金规模,并在回购方案中明确拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍。此外,实施细则还明确,回购股份拟用于注销的,不得变更为其他用途。

根据华创证券的研报显示,自2008年A股市场股票回购真正意义上放开以来,明显有三轮回购潮,分别为2012年10月至2013年6月、2015年8月至2016年6月、2017年6月至今。而在这三次回购潮中,

本轮回购潮的规模可以说是前所未有,创历史新高。

在第一轮回购潮中,上证综合指数跌幅为5.13%;第二轮回购潮中上证综合指数跌幅为19.98%;本轮回购潮至2019年1月2日,上证综合指数的跌幅已经到达了20.91%。

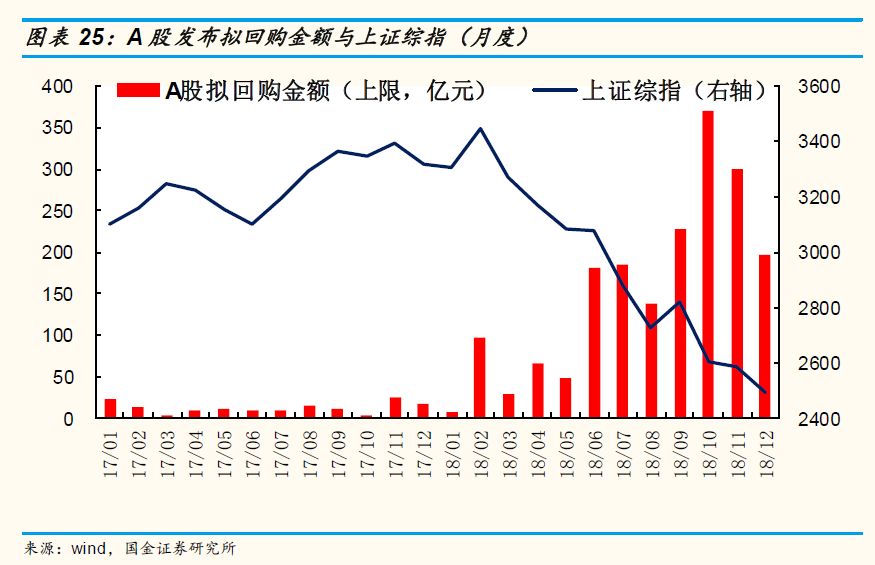

而从本轮A股回购潮每月发布的拟回购金额来看,在2018年10月达到了顶峰。11月之后虽然较10月有所下降,但是依然居高不下。

而之所以会在“弱市”出现回购潮的原因是,

回购一直被视为维护股价的重要手段。

纵观全球股市,美股是股份回购最为活跃和成熟的市场。自2000年以来,回购就已经长期作为上市公司向股东分享企业经营成果的一种手段。数据统计显示,

标普500成分股在2018年发生回购涉及金额约5880亿美元,占全部成分股流通市值的2.7%。

而美股这轮长达10年的牛市,就是建立在大公司不断回购的基础上,

数据表明,回购对这轮美股牛市的贡献率超过了30%。

事实上,不仅是美股,日经、韩国KOSPI等在股价下跌的时候,都选择以回购的方式来提高股东回报和提振股价。

而在A股根据数据统计,

上市公司回购当日,绝对收益1.59%,相对行业收益1.41%,一周后和一月后涨幅会进一步扩大,

且回购比例下限越高,对股价正向推动作用更明显。

来源:公众号国泰君安福建

公司进行股票回购的目的之一是向市场传递股价被低估的信号。事实上,纵观我国三次回购潮的动因可以发现,基本上是以市值管理、改善业绩、提升财务杠杆等为主;而类似美股回购的动因包括股利分配、资本结构优化等动机,在A股的环境下,一般难以成为回购的主要原因。

而以市值管理、提升财务杠杆为主的回购,属于被动式回购,而这也是A股回购的特点。

在2014年以前,完成股份回购计划的A股上市公司不足60家

,而在2015年股灾以后,A股市场的回购比例明显上市。

据证券之星的统计数据显示,以2015年1月1日至2017年12月12日为统计期,由于激励对象离职、辞职或不在公司任职导致的回购案例数高达721例,由于公司或个人业绩不达标的回购案例数高达352例,两类原因均涉及的有52例,合计达1209例,占比超97%。相反,因实施股权激励、员工持股以及股价被低估等进行的主动式回购仅占3%。从金额上看,被动式回购涉及金额占比达69%。

当然,A股对回购的倡导也起步较晚。

我国第一次以协议的方式回购股份是在1992年,直到2005年证监会才颁布了具有重大意义的《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,不过彼时的证券市场对回购依然处于限制中。

2008年10月,证监会颁布了《补充规定》,取消了对股票回购议案的行政审核许可,只需进行备案即可,从而进一步放宽了对股票回购的限制。

同时具备资金实力的国企一般不激励回购,而在本轮的回购潮中,这一特点更为明显。