阿乙是单读的老朋友,也是我们的特约编辑。在最新一期的《单读15·我们的黄金时代》中,他贡献了几个关于鬼的故事。他擅长写无聊的时间,写残忍的人和冰冷的命运,写潜伏在我们身边如同恶鬼的莫测的事。

下文是《单读 15 · 我们的黄金时代》收录的作家阿乙的短篇随笔,更像是笔记体。与我们熟悉的小说不同,这些文字似乎更像是阿乙对日常阅读的思考,呈现了阿乙在写作之余的精神状态和思考形式,似乎提供了进入阿乙文字世界的一种方式。札记体素来难写,如同“螺蛳壳里做道场”。札记体简要而不简单的写作风格,使得札记写作者必须具备两个条件:一是庞大的阅读,二是卓越的眼光。前者需要高度的沉潜精神,才能做到百里挑一;后者需要高明的狠毒视角,才能做到百里札一。即使是简短的摘抄,也涵盖着摘抄者的发现、趣味及其思考,借他人话语呈现自己的视角,从而阐释自身的思想,而非简单地某种趣味性读书笔记,或格言警句式简单摘录……

(以下节选自《单读 15 :我们的黄金时代》,阅读完整版请点击文末“阅读原文”购买最新一期《单读》。)

不安

两广总督孙士毅征讨安南后,回京觐见。清晨,在禁中等待朝拜时,他把玩着一只由物大如雀卵的明珠雕刻而成的鼻烟壶,见到总揽权纲的大学士和珅。后者贪饕成性,问:“您从远方归来,必有奇珍,足以增广我的见识。”因索要孙手中的宝物,且说且赞,不绝于口。孙士毅将要取还时,和珅突然说:“以此赠我如何?”

孙士毅回答道:“昨天已经奏闻圣上,一会儿就要献上,您要的话,皇上就没有了,怎么办?”

和珅说:“我不过和您开玩笑罢了,您何以把我看得如此低下。”

在这个清晨,孙士毅向和珅表示过抱歉后,再没有说什么。原作者所用的词是“亦无他言”。是的,说什么都不好,内心翻江倒海而终不能出一言,而前边有太多莫测的事。(据许指严《十叶野闻》之《和珅轶事》)

对面飞来法

我因为一个梦找到王摩诘的诗集,阅读《九月九日忆山东兄弟》这一首写于作者十七岁时的诗。根据诗集编选者董乃斌的解释,当时作者身在长安,而亲人们在崤山、函谷关以东的故乡蒲州团聚欢会。诗云:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

这首诗入选过课本,因而再熟悉不过。不过直到今日才意识到作者的用心。根据董乃斌的解释,此诗后两句明明是诗人自己思念山东兄弟,却不直说,倒说是兄弟们登高遍插茱萸之时,必定会想起缺席的自己来。古人称这种写法叫“从对面说来”,或者叫“倩女离魂法”。

在查找这种写法时,又知道最著名的例作是两汉时一首不知作者姓名的诗《涉江采芙蓉》。诗云:

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

对于这首字面平常的诗,解释者众多。有一种说法如张玉谷(清人,《古诗赏析》著者)认为,“还顾望旧乡,长路漫浩浩”,是“从对面曲揣彼意,言亦必望乡而叹长途”。意在表现采莲女(居者)在想丈夫(行者)在干什么。另一种说法如王春(东北师范大学附中教师)认为,诗作者为游子(行者),前四句并非是诗人眼见之景,而应是诗人想见之景。也可以说是,丈夫(行者)在想采莲女(居者)在干什么。

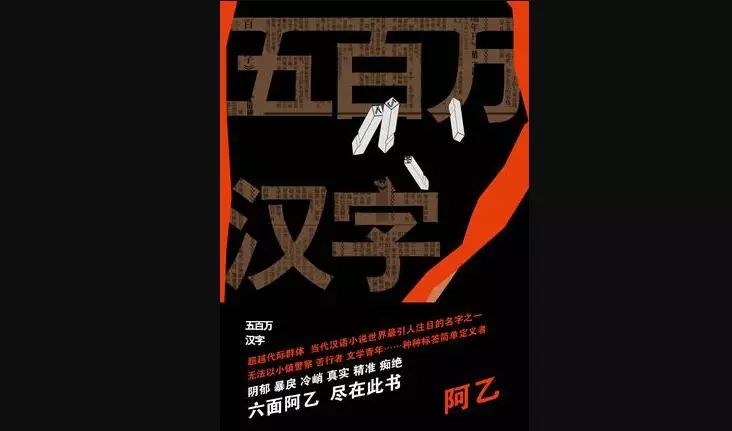

▲阿乙最新著作:《五百万汉字》,人民文学出版社 2017 年 8 月版

这两种说法并无冲突。如将之结合起来,可以理解为“丈夫在想妻子想着身为丈夫的自己”。因为这种奇妙的循坏,我写下一段读后感:

一名男子

通过光滑的水晶球

看见远方故乡的妻子正通过

一只光滑的水晶球看着

正俯首看着水晶球的自己

我既可以说这名男子是第一个开始观看的人,无限的循环在他眼底展开(他看见妻子看见他看见妻子看见他),也可以说他是这无限循环中某一个身处水晶球内的人,渺小的他试图解释这层层包裹他、没有尽头的循环。正如人类出面解释无穷无尽的宇宙。宇宙是没有止境的,宇宙之外,一定会有更大的包含它的宇宙。

我在这个突然来到的悲伤的秋季想到王摩诘,是因为在梦中,死去数年的堂兄艾施军,自小道翩然走来,用柴枝在泥地上抄写:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”我们九源乡艾姓施字辈一共十七个兄弟,只有施军(小名老细)一人早逝。我在梦中略感恐怖地想到,有一位孤独的身在地府的兄弟一直在揣想我们的行为。因此再睹王摩诘的这首诗,无论如何都摆脱不掉诗句间蕴含的鬼气。

对司法系统的利用

欧·亨利在他最闻名的短篇小说《警察与赞美诗》(发表于 1904 年)里塑造了一个精于算计的城市流浪汉苏比,为得到监狱的庇护,不愁食宿地度过即将到来的寒冬,他选择去犯情节轻微的罪行,如吃霸王餐、损坏他人财物、偷窃、当街调戏妇女或大喊大叫。这也许是一篇预言性的小说。2012 年,在《中国周刊》记者杨洋一篇名为《入狱养老记》的报道里,我们看见这样的情节:

2008 年 9 月,(六十九岁的)付达信在北京站广场抢劫未遂,被判处两年有期徒刑。他恳求法官:“判得太轻了,你再好好审审。”一年半后,付达信提前出狱,住进湖南省衡阳市祁东县灵官镇敬老院。“这里的生活赶不上监狱。”他说。

根据报道,付达信实施第三次抢劫才算触动司法系统。

《新京报》曾于 2008 年 11 月 26 日报道,北京一患严重再生障碍性贫血疾病的年轻农民因故意抢劫入狱,宣称自己想据此获取免费治疗。《兰州晨报》2010 年 4 月 27 日刊发类似报道,四十五岁的无业男子赵小麟患有膀胱癌,在解除劳教后萌生让政府管吃管住还管医病的想法,于是怀揣自制的酒精燃烧瓶对一家银行实施抢劫。

在《杀千刀:中西视野下的凌迟处死》这本书的第十页,作者有这样的论断:现今大部分国家依然存在死刑,与以往不同的是,现在执行死刑时要将犯人的肉体痛苦降到最低、降低对犯人所造成的伤害。现在的死刑被认为是干净、无痛的。

这甚至构成一种诱惑。让人产生得救的想法。

我想到遍布报纸的无痛人流广告。阻碍人去流产和自杀的往往都是因为痛苦。也许有一天,有人为了得到司法系统近乎是安乐死的处置,而选择冒险。我不知道在探讨这个问题的文章里说自己的小说合适否,《下面,我该干些什么》,描写的对象就是一名试图依靠警方追捕来解决自身无聊问题的疯狂少年。

钩子

眩潭人夏泽柱,婚后不久,被召至在卫生院住院的伯公面前。夏泽柱还记得当他向没有牙齿的伯公喂食人参水时,后者伸颈,大张两唇,然后紧紧含住调羹的样子。有时,为增进从孙对自己所述故事的了解,伯公还会尝试抬起小臂。这时的伯公心情既焦灼又兴奋,和平生敦慎温谨的他可不一样。伯公说,你是一个甲子以来这件事唯一的听众,而他则是上一个甲子里这样的人,讲述者是他的祖父,也就是夏泽柱的高祖父。伯公说,你念过书,所以讲给你听。夏泽柱联想到,伯公也是他们那辈里念过书的人。要到听完故事,夏泽柱才了解其中的用意。讲述完毕后,伯公倦怠至极,但还是就几处细节做出补充。不久伯公死去,火葬场的化妆工人用针线将他的嘴唇缝紧。

婚前,夏泽柱一直为自己这支不足四十户的人家的神秘来历所困扰。他们姓夏,然而和其他地方的夏姓人完全不同。根据他的说法,将近两百年前,他们唯一可考的祖先雨滴公在隐避此地后,给自己的后裔创下一个奇怪的姓:下。这似乎是一个潦草的决定,甚至像恶作剧。至于雨滴公自己姓什么,原籍何处,则无从知晓。夏泽柱有时猜测自己是一名绿林人的后代(后来在垂死的伯公那里,这一猜想得到证实)。1965 年,横港公社的干部在细线般的山道上跋涉整日,找到眩潭这个地方,当时有三户还在穴居。根据干部的建议,眩潭人更姓为夏。后来夏泽柱在入党申请书上签名为“下泽柱”时,还被批评是在态度上不庄重。有人解围说,夏泽柱使用的不过是已废弃的“二简字”。

在夏泽柱的印象里,伯公所秘授的故事像一块斑斓而残缺不全的布料。夏泽柱仍然没有掌握雨滴公的身世,不过多少还是了解到他为什么要隐避此地以及他在隐避前都干了什么。在人心躁动的傍晚,雨滴公用私刑处死异姓兄弟不灭。他将弓套在不灭的颈部,按照条例所规定,双手抓住弓把的两端,一共旋转十六圈,直至收紧的弓弦将不灭勒死。此前,在争执过程中,不灭以匕首将他们的另一名兄弟栋梁戳死。加上被政府枭首示众的馥月,这个叫“右手”的匪伙,其主事人五死其三,从此便像在水流中般旋的土块一样,分解、消失于人间。

匪伙的规模有多大,以及它造成的影响有多广,在伯公的讲述中缺乏细致的描述,不过可以通过当时政府的反应揣测到一二。几乎在抓捕到匪首馥月的同时,便有一匹邀赏的快马驰往督署里。此后,鞫讯每有进展,便有信使驰奔于驿道。有时,使者项背相望,啼声彼此相闻。馥月被抓时显得极为平静,不但没有做出任何反抗,甚至在被捆绑时还配合地伸出两手。后来,雨滴公想,馥月应该是在此刻想到一个问题。内部人出卖他了。换句话说,他被使了钩子。政府在策反此人时付出极大的耐心,如今瓜熟蒂落。馥月很肯定地知道此人是谁,然而在长久的受审及坐狱过程中,他却缺乏将这个令他悲痛以致夜不能寐的情报输送出去的机会。

他的名字——原来叫斧钺——预示了他死亡的方式。在那个提前下雪的日子,刽子手将他拖到一块扫好的空地上,让他的头侧向贴住那显现出可怕年轮的木桩,然后朝他脖子吐唾沫,拿手擦来擦去。行刑后,馥月的头滚落一旁,刽子手大喊他的名字,于是在场者均看见他紧闭的眼睛睁开,甚至转动起来,以寻找呼喊的人。一会儿,就在那对眼皮又要闭上时,刽子手再次大喊,因此那双眼睛又睁开。但在睁到一半时,眼珠就永远停在那儿了。这是当日被传出来的事情之一。另外一件事,则是在行刑前,馥月喊叫着要早些去和地府的那些兄弟相会,当晚就把酒斟上。然而在刽子手带着世袭的一身寒气,拖着一把总有一头猪那么大的斧子赶来时,他却变得贪生怕死。他哭泣着恳求不要就这么弄死他。为此他提出一些荒唐的要求,最后提出的要求还算正常,因为他已经不要求免除死刑,只要求政府在处死他前,用红漆在他胸前写一个骄傲的“人”字。政府没有答应。

馥月有四个异姓兄弟,分别是栋梁、雨滴、不灭(原取名灯烛)、田园,平日互称金老、木老、水老、火老、土老。馥月死后约两月,他在刑场上的事迹传出来。也许是目击者忘记了政府的一再叮嘱,也许是他觉得这样的谨慎随着时过境迁,已经没什么意义,又或许是他觉得自己当初的所见所闻根本就算不上什么秘密。消息给不灭带来极大的恐慌。他将兄弟中最为聪敏的栋梁(人称“足智星”)仓促杀害,他指斥栋梁试图取代馥月的位置。率先明白过来的是夏泽柱的祖上雨滴公。相信,明白的人会越来越多,这种明白就像厉害的瘟疫,用不上半天,就会在匪伙里传遍。是雨滴公找来一把弓,将走投无路的不灭处死。而在当初改换灯烛一名为不灭时,其用意竟是:虽雨中灯不灭。乙,我想你也是读书人,是咱班里唯一读到省里的,现在又在北京发展,因此你不会不懂得这中间的奥秘。几乎和雨滴公同时代,我们江西抚州出过一位诗人,叫梦花楼主。他所记载的一桩传闻,证明在这个宇宙里永远没有孤独的事:过去,在长安市中起火之前,曾预言性地走过一位裸露上身的羽士,其两乳间恰恰也写着一个醒目的“人”字。

夏泽柱说:现在眩潭的人都在挖山,很多打工的人也回来挖,试图找出雨滴公可能埋藏的宝物。

鬼见愁

2016 年 10 月,回乡葬父,见到姑妈一家。姑妈坐在棺材旁,和死去的我的父亲长时间说话。姑妈的第二个女儿嫁在距我家几里远的盘丝垄,因患宫颈癌,无法拯治,在家等死。姑妈去探望她,快到她家时,说:“弟呀,你怎么比我还先到呢?”姑妈所称之弟,即我刚刚死去的父亲。在姑妈的子女们还小时,姑父喜欢跟他们讲鬼故事。老七——也就是姑妈的第七个女儿——跟我复述了其中的一则:在乡村,有一人胆子大,敢走夜路,每称这世上没有鬼,即使有,也不应当是人怕鬼,而应当是鬼怕人。有夜,异乡的人趁他醉酒,在他辫子上系上一顶干枯的荷叶,将他唤醒。他就这样在微弱的月光下回家。每走一步,便听见身后传来跟随的声响,一回头又什么人没有。他这样行走一段路程后,终于恐惧地奔跑起来,不虞身后那追随的声响因而也更加激烈起来。

因为荷叶是系在辫子上的,我想故事发生在清朝。

以上节选自《单读 15 :我们的黄金时代》

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

欢迎关注单读海外账号

instagram owmagazine

facebook OWmagazine

识别图中二维码,购买全新上市的《单读15:我们的黄金时代》

▼▼我的心思现在都在这本书上。