今天想和大家说一个故事,关于一家传统开发商做的一件非传统事情,这件事不是发生在当下,

但是我觉得对当下的开发商们有很强的借鉴意义

我想通过这个故事,和大家说一个道理

这家开发商来自行业内的龙头老大,起码是我心中永远的老大:万科

而万科做的这件事,可能很小,但是却值得被铭记以及被案例

所以大家给我点时间,我慢慢和大家说

在山西省芮城县龙泉村,这是中国千万个小山村中的一个,普通的不能在普通,村子里简陋,但也保持着村庄该有的淳朴,这里有黄土地,有村屋,有农民,也有每个村大概都会有的精神信仰:

庙宇

而龙泉村的庙宇,当地人称之为

五龙庙

他大概就是这个样子,简陋且普通

位于村庄的核心位置

孤单没落门可罗雀,村民们只有在求雨的时候才会想到这里,到这里拜一拜,祈求风调雨顺

然而事实上它

却是国内仅存的四大唐代木构建筑之一,也是现存最早的道教建筑。2001年被公布为全国重点文物保护单位。

但是这样的身份很显然没有让五龙庙得到命运的转变,因为改建容易,但没有完善的运行机制很难保证这个庙宇得到更好的保护

我的导师丁长峰在易居沃顿的公开课上给我们打了这样一个比方

万科搞这么一件事,就像送给乡下穷亲戚一个大冰箱,不仅要买更多的食材放进去把它使用起来还更耗电费,实际上带来了负担。

想想有点荒唐,但是仔细琢磨其实就是这么一回事

很显然这种事情不是一家开发商应该会做的事情,难度大、吃力不讨好、耗费时间、而且存在这样一个小城镇很显然不会有特别大的轰动效应,更别说因为保护这样的文物开发什么旅游地产之类的

万科其实有一百个理由拒绝,但是意料之外的是,丁长峰却选择把这个项目揽下来,成为了万科馆后世博遗产计划的核心内容

于是,一场连接着世博国际文化与中国乡土传统的实验性的“历险”开始了。

对于五龙庙的改造,其实需要考虑保护和传承两个元素,而这两个元素的结合,可能就是最难的

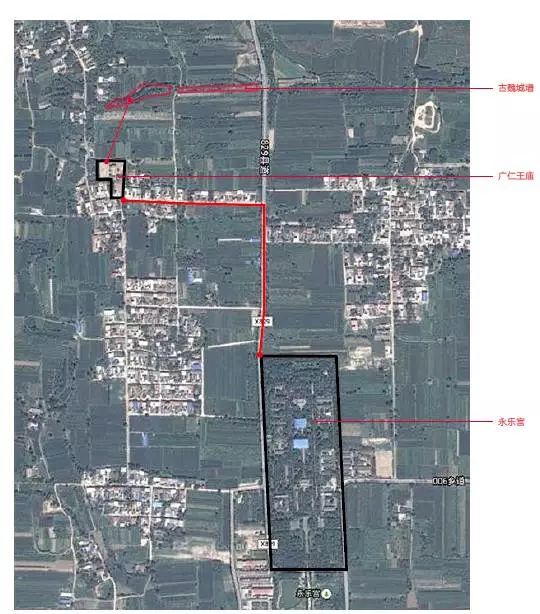

整治前的五龙庙就是这个样子,中间高高凸起的就是五龙庙,而两侧低矮的就是黄土地+杂草

根据村民们介绍,两侧低矮的本来是天然的水系,但近年因为地下水位不断降低,这里再也看不到泉水

而万科对于这一块并没有颠覆性的调整,整治后变成了这样的模样

只做了一个台阶并且保留了之前低洼的态势,并且在地面上写上龙泉遗址这四个字,暗示这里的过去水草丰富,也期待未来可以水润芳华

除了这样的修改,五龙庙的核心改造才是关键

而对于空间的改造,我觉得震撼最强烈的应该是照片对比,前后的反差我想各位可以感受出空间通过改造后呈现出的旺盛生命力

对比是这样的

对比是这样的

对比是这样的

对比是这样的

空间不再是空旷,更有拾级而上

同样平整的土地,现在就有了仪式感

建筑不再孤单,有了树木的陪伴

另外,万科对这样文物的保护,除了改造了空间,还赋予了他灵魂

很显然,五龙庙作为

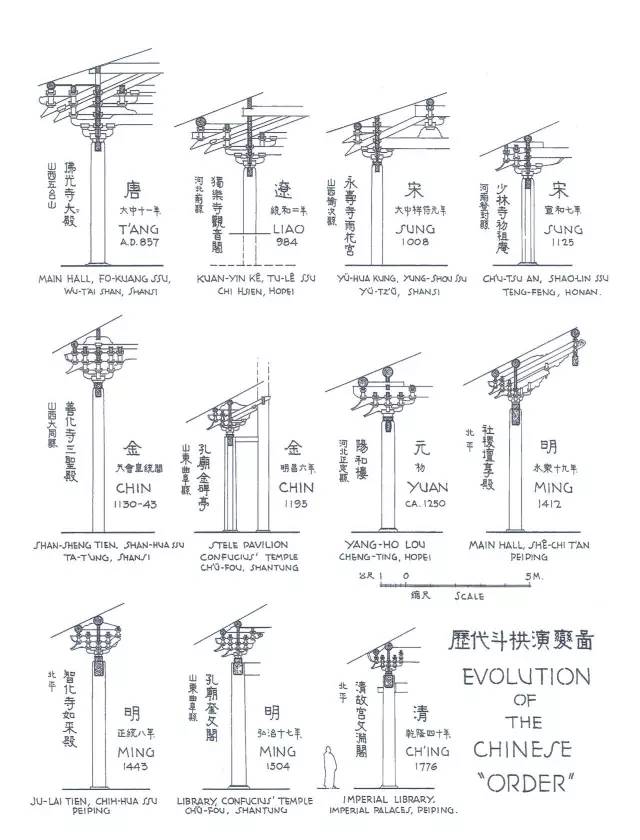

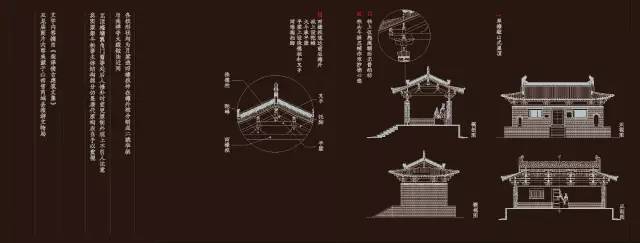

仅存的四大唐代木构建筑之一,未来一定需要传承是唐代木构建筑文化,但是这里就遇到一个核心问题:对于这一块的文化,文献资料已经非常的稀少了

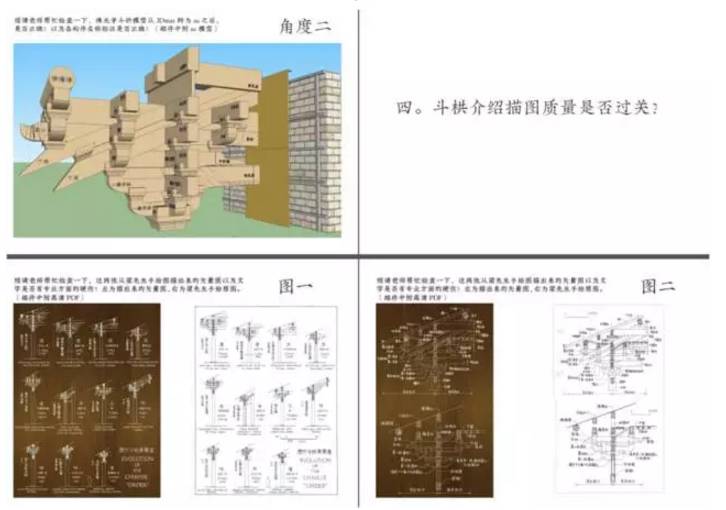

所以整个团队开始大量的资料查询阶段

有查阅文献

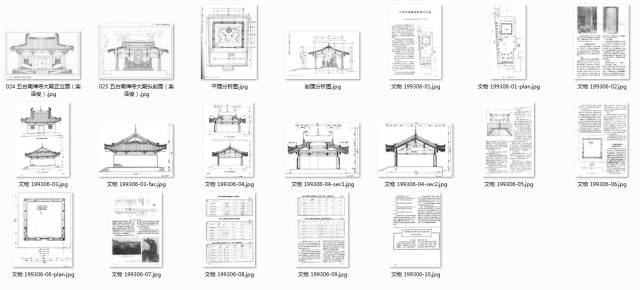

扫描图片

自己绘画

后期设计等

终于完成方案阶段的设计

然后各种检讨对比

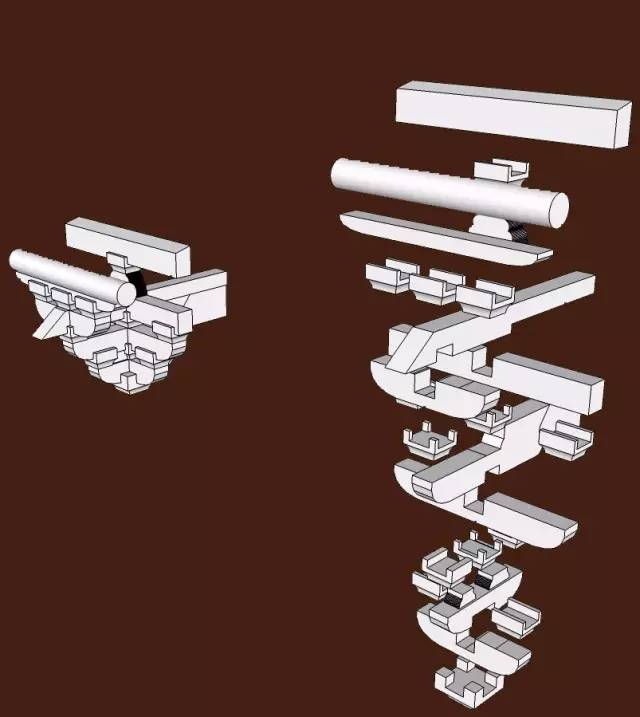

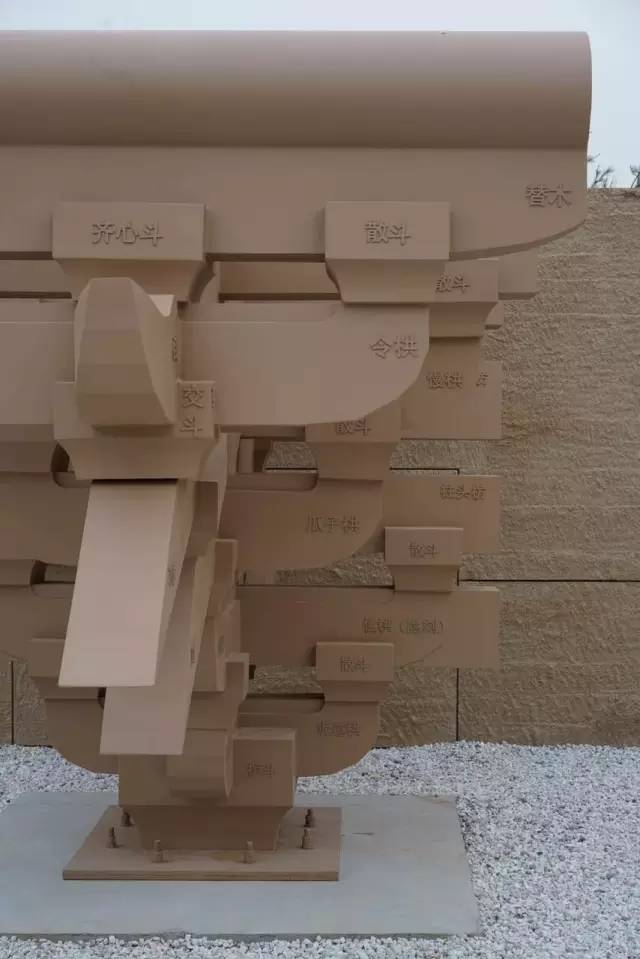

终于在现场制作出了斗栱模型

这是

唐代木构建筑的精髓,能够制作出模型,也就让古文化有了更好传承的可能

斗栱的各个部件都注明学名,观众离开五龙庙后可以成为斗栱专家了。

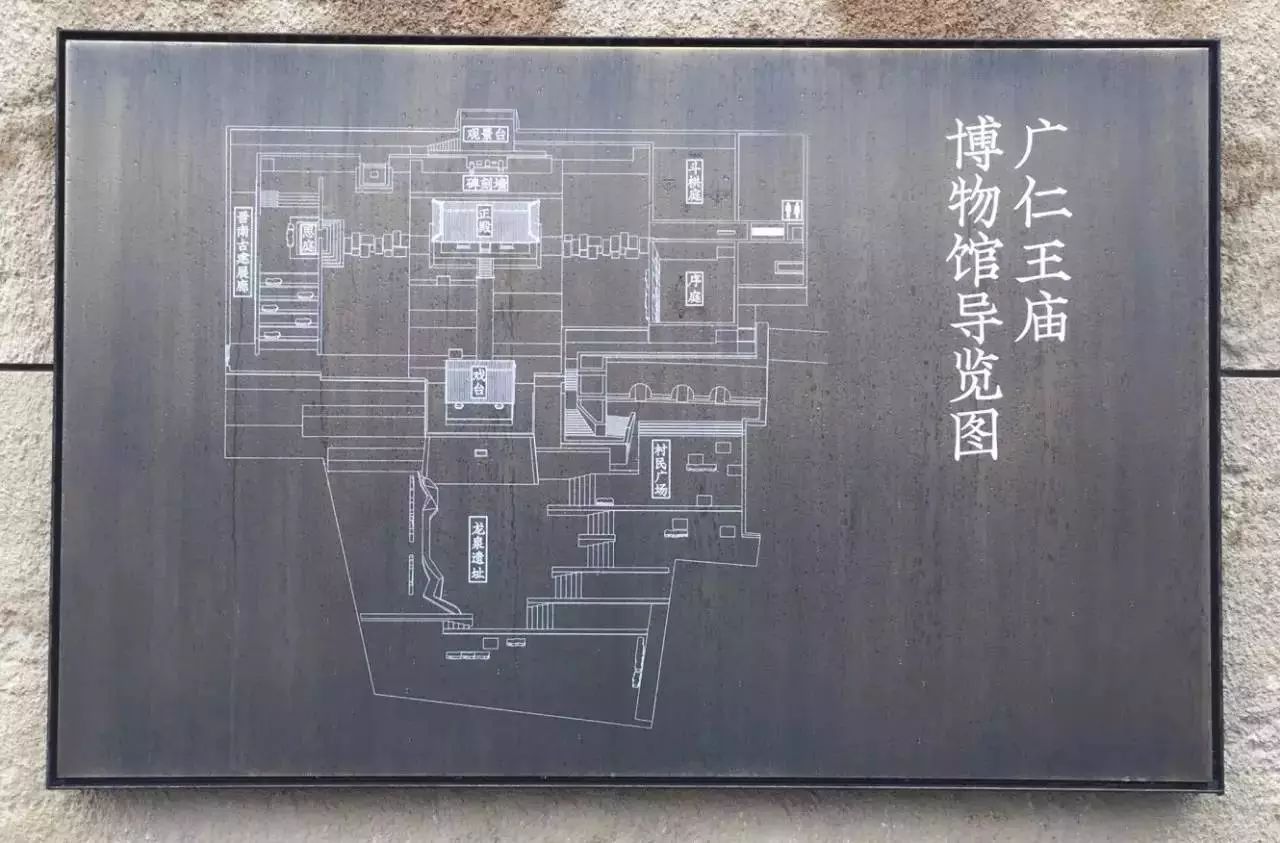

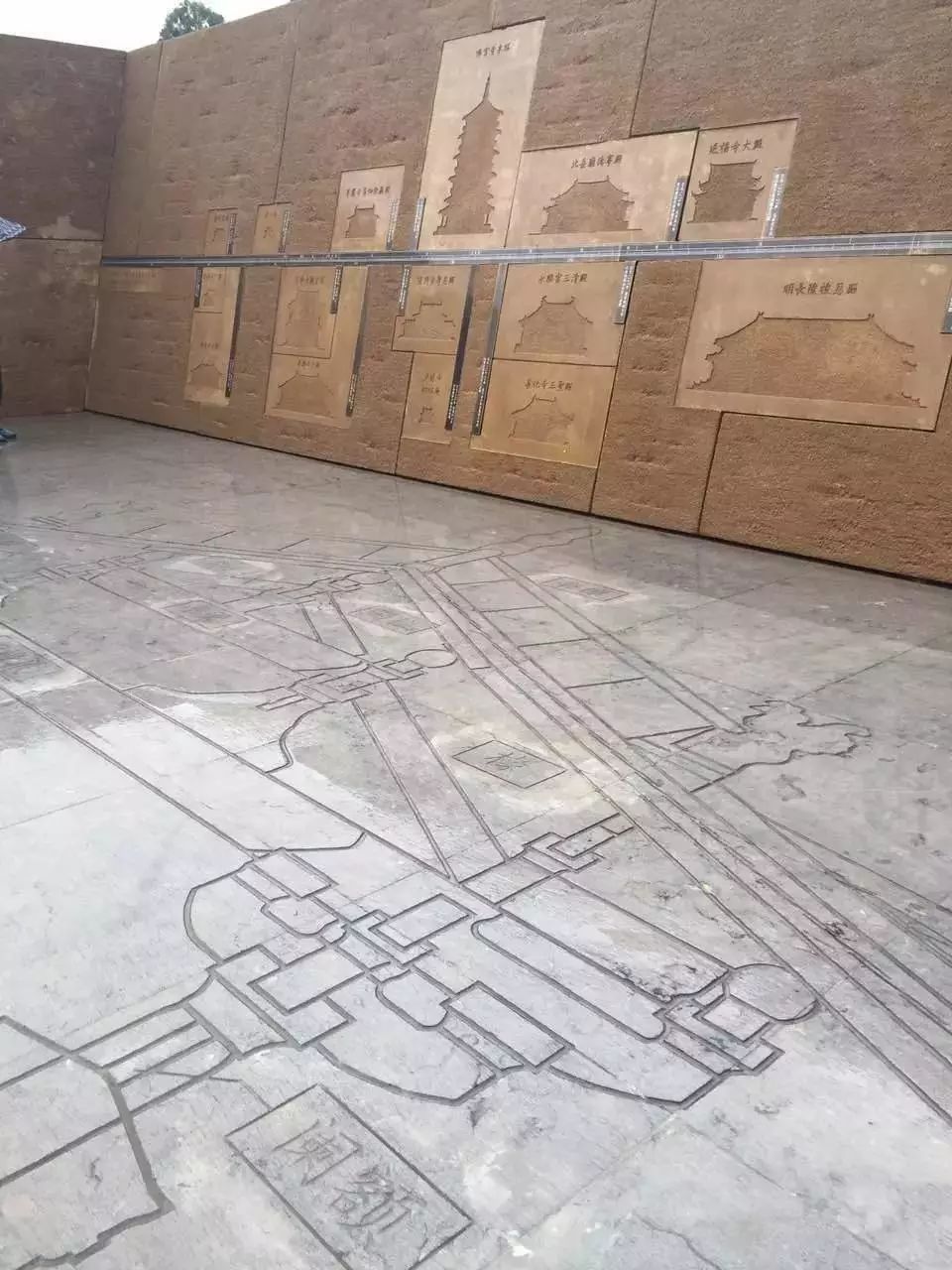

为了更好的传承文化,在五龙庙的外围,万科为其构建了

以木构建筑为主题的博物馆

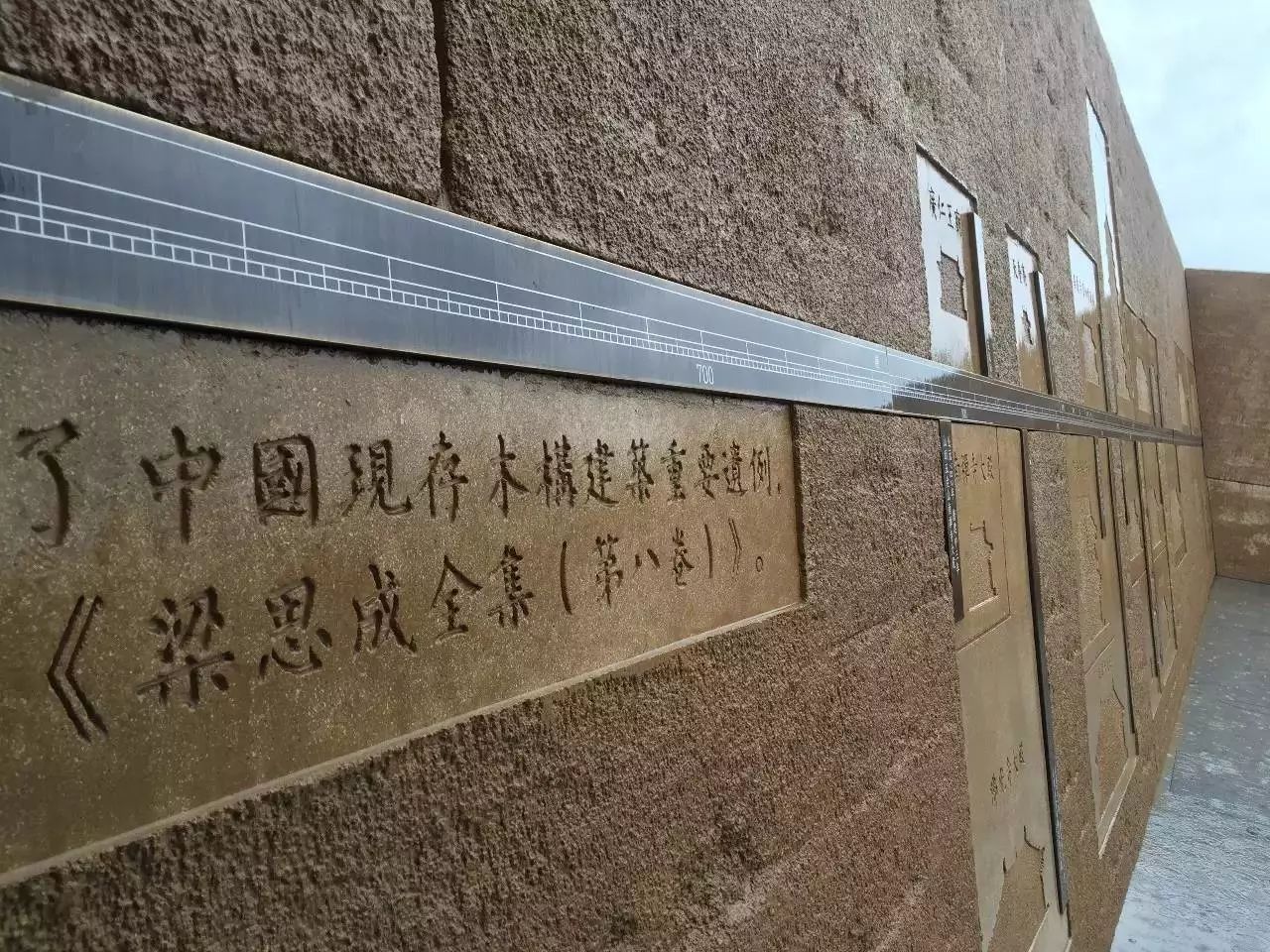

梁思成先生的建筑全集被刻录在墙体上

地面上

在传承建筑文化的同时,五龙庙也传承了当地的各种文化

有古魏城遗址

晋南古建筑展廊

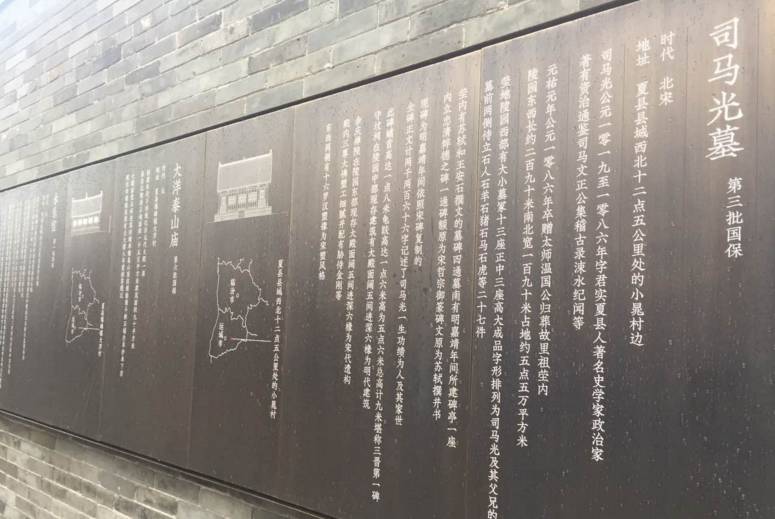

司马光墓

这些展览,这些素材全部集中在建筑的外围,而对于五龙庙本身,整体方案采取了建筑主体保护加边缘修复的方式,保留了古建筑本身味道,但同样也延长了建筑寿命

所以整体来看是这样的

氛围得到很好的改善

而五龙庙本身,整体得到更好的修复和呈现

木结构得到全面的保护,成为了文物本身得到传承

建筑本身也因为环境的改造焕发出了光彩

继往开来,更好的面对村民,也迎接游客,文化有了更好传承的可能

而最让我感慨的其实是这样的对比

五龙庙因为这样的改造,而有了人气

图片中的这个老人名字叫范安旗,他和他的另一位朋友张大爷坚守五龙庙10年,每天住在文物局搭建的简陋临时的铁皮屋里。

现在他将搬进新居,体面地和五龙庙共同相守未来。