如今,“

塔西佗陷阱

”(

Tacitus trap

)在中国已经是许多人耳熟能详的一个说法,至于这个说法出自塔西佗哪部著作的什么地方,却很少有人能说得上来。即便是一些讲究学术规范的中国学者论文里提到,也都没有出处,只是作一个解释性的说明:

当公权力失去公信力时,无论发表什么言论、无论做什么事,社会都会给以负面评价。

2017年12月17日《人民日报》整版探讨"塔西佗陷阱"

其实,这是对塔西佗在《历史》一书里一句话的引申:“

一旦皇帝成了人们憎恨的对象,他做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶。

”(《历史》1,7)这不是直接引述塔西佗,而是一个引申和发挥。

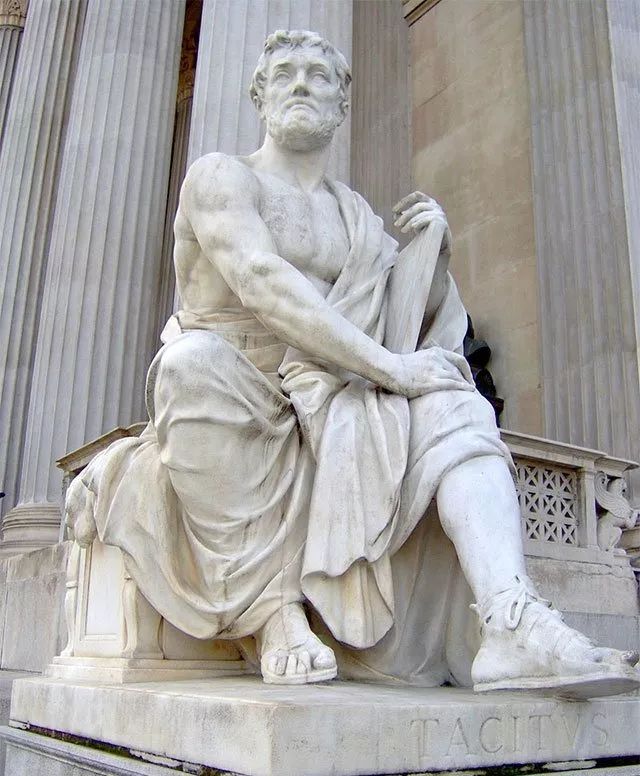

塔西佗(Publius Cornelius Tacitus,公元约56-约120年)传世的著作不多,但却包含不少可以直接引述的警句和可以引申和发挥的名句。这是塔西佗的历史写作特点和风格所致。

他把惩恶扬善当作历史写作的目的

(与我们今天的“历史”大不相同),

把道德评价看得比准确记录更加重要

。

如他所说,

“我认为我只应当提到那些特别高尚的和特别恶劣的建议。只有这样,我认为才符合人们撰述历史的首要任务,这就是:保存人们所建立的功业,并且使邪恶的言行对后世的责难有所畏惧。”(《编年史》3,65)

塔西佗写历史,使用的是一种近于文学的语言,这与他受过很好的演说训练有关。公元一世纪他从事历史写作的时候,西塞罗式拉丁已经过时,这种古老的拉丁语言以庄重大气、四平八稳、风格雄伟、长句迭出、修辞丰富为特色,但经过一个世纪的模仿已经变成了陈套。取代西塞罗式古典拉丁语的是以塞内加为代表的“白银时代拉丁语”,它的特征是简洁、隽永、机智和凝炼。这样的语体特别具有警句效果。

蒙田称赞塔西佗的《编年史》是

“供应研究和学习的书,那里处处有警句……是一个伦理和政治见解的苗圃”。[1]

然而,正是这种简要和个人化的语言风格使得塔西佗原本已经暧昧的政治态度变得更加模糊。

一、红黑两色的塔西佗

塔西佗:罗马帝国执政官、雄辩家、元老院元老,历史学家,著有《历史》《编年史》等

文艺复兴时期的人文学者开始重新发现塔西佗并予以重视,从此有了两个政治色彩完全不同的塔西佗。1920年代,意大利学者托弗宁(Giuseppe Toffanin)称这两个塔西佗一个是“

红色塔西佗

”,另一个是“

黑色塔西佗

”。[2]

红色的是捍卫自由,崇尚共和的塔西佗。

例如,著名的意大利人文学者莱昂纳多·布鲁尼(Leonardo Bruni,1370-1444)在《佛罗伦萨颂》(Panegyric to the City of Florence)中引用了塔西佗关于自由与历史真实的名言:专制暴政分裂人民。塔西佗说,

“当人们很快对那些趋时讨好的历史学家感到厌恶的时候,他们却又喜欢倾听那些诽谤和怨恨的话了。阿谀谄媚被斥责为奴性的可耻表现,但恶意却又在人们心目中造成独立不倚的假象”。(《历史》1,1)

塔西佗还说,

“在某个历史时刻可以按自由的意愿去想,按照心里想说的去说”,是一种“稀有的幸福”。(《历史》1,1)

这些话被理解为反专制言论:专制的邪恶在于使一批人卑躬屈节地讨好它,又使另一批人咬牙切齿地痛恨它。虽然看上去相互对立,但逢迎谄媚或憎恨敌意都是不自由的产物,也都成为真实历史的障碍。

黑色塔西佗则全然不同。这个塔西佗并不反对帝制,他只关心马基雅维里式的“现实政治”(realpolitik)经验。

南尼德兰(今比利时)语文学家、人文主义者尤斯图斯·利普修斯(Justus Lipsius,1547-1606)赞赏塔西佗的政治智慧,认为塔西佗相信“

和平利益要求把全部权力集中到一人之手”。 (《历史》1,1)

他还引用塔西佗说的,

“对于陷入混乱的国家来说,唯一的补救办法就是由一人来全权统治”。(《编年史》1,9)

这些都被理解为赞同君主专制。但是,利普修斯显然没有完整地引用塔西佗的原文,因为塔西佗在第二句话后面接着又说,

“不过他治理国家,并不是使自己成为专制君主或是独裁官”

。塔西佗的意思可以理解为,君权统治不应该是为了一己私利而牢牢地抓住独裁的权力,而应该是一种有利于国家的必要政治形式。

文艺复兴时期盛行一种“札记式”(commonplace book)的求知方式,这是当时人们在知识信息量很大的情况下,简单处理和组织知识信息的方式。问题是,无论札记或笔记如何详细,都无法与原著相比。对于一般人来说,寻章摘句、收集语录是一种因方便而受欢迎的知识形式。塔西佗著作中有许多文艺复兴时代人们喜爱的“警句”(sententiae)。Sententiae指的是来自古代著作或在民间流传的道德箴言,如成语、格言、警句。这类文字言简意赅、便于记忆,是一些经验性的生活体会和常识智慧。这种警句没有上下文,也没有具体的语境。

引用者经常凭自己的需要随意解读,因此经常会与作者原意不符或甚至南辕北辙。塔西佗的政治警句也不例外。

例如,法国古典学者萨尔玛修斯(Claudius Salmasius,1588 – 1653)抨击英国人于1649年处死国王查理一世(他是唯一以国王身分被处死的英格兰国王,是许多英国人痛恨的残暴独裁者),他引用的就是塔西佗主张绝对君权的说法:诸神给予皇帝最高的权威,而臣民只有服从的光荣。

坚持共和主义立场的英国诗人弥尔顿随即反驳萨尔玛修斯,指责他对塔西佗断章取义。弥尔顿指出,说这话的不是塔西佗自己,而是他记叙的一位历史人物,此人是一位善于谄媚和讨好皇帝提比里乌斯(提比略,Tiberius)的佞臣。弥尔顿写道,

“你说,‘塔西佗这位在一人专制下飞黄腾达的历史学家写过这样的话,‘诸神使你成为一切事物的最高统治者;对于我们来说,我们只有服从的光荣。’。但你没有说塔西佗是在哪里说的,因为你想欺骗你的读者。这些并不是塔西佗自己的话,他是一位最反对暴政专制的高尚作家。这番话是一位名叫提伦提乌斯(M. Terentius)的罗马骑士在塔西佗的《编年史》第六卷里说的。提伦提乌斯受审时命悬一线,因为害怕杀头,所以说了许多奉承讨好皇帝提比里乌斯的话,这便是其中的一句。”[3]

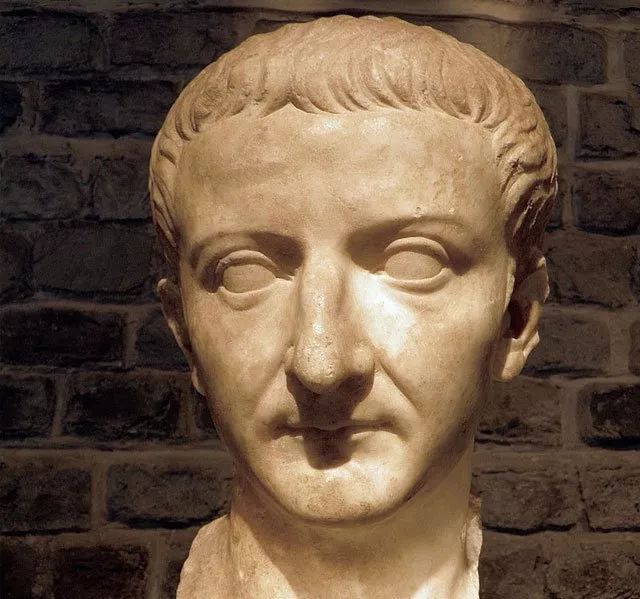

罗马帝国第二任皇帝提比里乌斯(提比略,Tiberius),在位于公元14年-37年

然而,弥尔顿自己也没有忠实地引用塔西佗,因为在塔西佗那里,提伦提乌斯并不是弥尔顿所说的那种怕死鬼,而是一位高贵而勇敢的罗马骑士,他那番自我辩词也是相当慷慨激昂的,并没有贪生怕死的意思。(《编年史》6,8)

生活在法国绝对王权下的萨尔玛修斯和在英国为共和主义辩护的弥尔顿,他们对塔西佗的解读都是出于自己的政治立场,都未必忠实于塔西佗著作中原来的意思。

二、解读塔西佗

塔西佗的贡献在于历史写作,不在于政治理论,他是一位历史学家,不是一位政治学者。但是,对于16、17世纪的欧洲人来说,他的历史著作却有着特殊的政治意义。

“太阳王”路易十四,1643年至1715年在位

那是一个绝对君主制的时代,17世纪至18世纪初,

路易十四

将绝对君主制发扬光大,推向辉煌的顶峰。到18世纪中期,绝对君主制不存在好或不好,对或不对的问题,而是除了这样,真的还有其他选择吗?18世纪启蒙运动的影响也不过促使出现要求绝对专制向开明专制(也称“开明绝对君权”)转化的改革要求。这与设想和要求彻底的政体变革是不同的。直到法国大革命时,这才发生了根本的变化。

16世纪文艺复兴时期的人文学者并不满足于把塔西佗只是当作历史学家来阅读,他们对塔西佗的著作进行集句处理,把他的历史经验观察提升为一种政治观念系统,或者如文艺复兴时期西班牙学者巴利安托斯(Alamos de Barrientos,1555-1640)所说,变成一种“政治理论”(ciencia politica)。他称赞道,

“塔西佗言及的治国权术秘密和政治谨慎之道微妙精深,全都紧锁在他的(历史)叙述里”。[4]

所谓“紧锁”,乃是说,塔西佗议论的不仅仅是特定的历史事件,也不只是提出一些观察性评说。更重要的是,塔西佗的历史言论包含了一些永恒的真理和政治智慧,凝结为许多发人深省的警策之言。这些警策之言含义深刻,有待解读(解锁)。读者需要将它们从具体语境中释放出来,方能领略其精妙含义。我们当然无从知道塔西佗自己是否原来就有这个“紧锁”的意愿。

如果说塔西佗那里真的有什么“政治理论”,那也是一种可以作不同理解的政治理论,既对专制统治者有用,也对专制统治下心怀不满的民众有用。托弗宁当初提出红色和黑色两个塔西佗的说法,就已经包含了这个意思。红色的是对反专制者有用的塔西佗,而黑色的则是对专制统治者有用的塔西佗。其实,早在文艺复兴时期,意大利人文学者圭恰尔迪尼(Francesco Guicciardini,1483-1540年)就说过,“

塔西佗善于开导臣民如何谨慎小心地生活和行事,就像他善于开导皇帝如何维持暴政一样

”。[5]

今天,人们一般引用的都是红色的塔西佗,相比之下,黑色的塔西佗则更显得是“紧锁”的塔西佗了。

塔西佗是以个体历史人物来写罗马史的,以权力支配下的个人关系为基础,以复杂的政治和社会环境为背景。因此,即使是红色的塔西佗,他的警策之言也大多数是一些与战争、人性、道德或伦理制度有关的常识说法,由于精炼而显得具有普遍意义。

他历史著作中有许多这类警句和名言

。例如:

“屠杀一开始,要想制止就难了”(《历史》1,39);

“诸神是站在强者一边的”(《历史》4,17);

“如果一个城市是被攻克的,掳获物就总是落在士兵手里,如果它是投降的,掳获物就会落在军官手里”(《历史》3,19);

“有人的地方就有恶”(《历史》4,74);

“国家弊端登峰造极之日,正是法律多如牛毛之时”(《编年史》3,27);

“受到惩处的天才反而会提高自己的威信;而且残暴的外国国王以及模仿他们的酷行的人,他们的行为所招致的后果也只能是使自己声名扫地,反而使牺牲在他们手下的人得到光荣”(《编年史》4,35);

“今天我们的创举也会变为过去的一个构成部分,而今天我们根据前例加以辩护的事例,将来也会成为前例的。”(《编年史》11,24)

……

相比起这类可以当作政治常识的名言来,另一种塔西佗解读则要隐晦得多,因为那需要具备一些专门的政治理论知识,尤其是对马基雅维里主义有一些了解。

按照托弗宁的说法,黑色的塔西佗是那个与马基雅维里相似,但隐蔽得更好的塔西佗。1559年教皇禁书令(Index Librorum Prohibitorum)上有马基雅维里的名字,但没有塔西佗的名字。马基雅维里遭禁是因为他把政治置于宗教的控制和影响之外,教会认为,他的作品败坏政治和道德。意大利作家特拉伊亚诺·博卡利尼(Trajano Boccalini,1556-1613) 在他的讽刺作品《帕纳瑟来的新闻》(Ragguagli di Parnaso)

把塔西佗和马基雅维里一起放到法庭上受审,马基雅维里被判有罪,而塔西佗则因为隐蔽得好,所以辩护成功,侥幸脱罪。

[6]

把塔西佗放在马基雅维里一起解读,往往不是直接引用塔西佗,而是在他的著作里寻章摘句,搜寻他与马基雅维里的秘密思想沟通。问题是,

为什么要把公元1-2世纪的塔西佗称为隐蔽的马基雅维里,而不是把公元15-16世纪的马基雅维里称为公开的塔西佗呢?

这或许是因为马基雅维里的政治理论比塔西佗的更广为人知吧。

这类解读往往把塔西佗往马基雅维里那边靠,或者对他们的一些观点作交叉引用。例如,塔西佗在《编年史》里说,皇帝提比里乌斯“

在金钱上是毫不介意的

”。(3,18)就有学者把这句话与马基雅维里的一句名言——

君主若想保住权力,就不要去动臣民的财产

——联系到了一起。

文艺复兴时期的葡萄牙贵族何尔西·德迈罗(Jorge de Melo, 1460-1534)在《葡萄牙的塔西佗》(Portuguese Tacitus)一书里说,“提比里乌斯精通统治权术,一些别的君王以他为师,都是有好事自己出面,做坏事都让大臣出头,让臣民把他一个人当成恩人,把恶事的帐和仇恨都算在大臣们头上”。[7] 马基雅维里在《君主论》里也有类似的话,君王应该有好事就把功劳据为己有,有坏事就让底下人做顶罪。其实,这样的君主统治伎俩,根本不用塔西佗或马基雅维里去传授,他们不过是对常见的君王行为做经验描述,恰巧相似而已。韩非子不是也说过 “

有功则君有其贤,有过则臣任其罪

”的话吗?

三、从塔西佗到马基雅维里

避免道德评价的政治权术观察可以视为政治学说从道德主义向现实主义的转变,因此被称为“非道德政治”(amoral politics),它的别名是马基雅维里主义。在一般人的眼里,马基雅维里主义的道德色彩是黑的,因为它把政治与道德分割开来。这不是说政治与道德不能分开讨论,而是说,政治与道德一旦分割,政治实践便有作恶的正当理由或接口,而且会越来越不道德,越来越邪恶。因此,政治道德不是一个纯哲学或纯学术问题,而是一个以什么样的公共道德来限制政治作恶的现实问题。

塔西佗的历史著作里有许多对

专制统治权术

的描述,包括

权术背后的心理动机

,都让读者觉得

十分贴近自己时代的日常生活和政治经验

。这些权术描述可能起到双重作用:既可以帮助被专制统治者认清专制统治的权力运作特征,也可以帮助专制统治者学到许多有用的自我维持原则。

政治学家罗杰·波士(Roger Boesche)在《暴君的理论》一书里总结了塔西佗著作中的八项专制权术。

一、要善于伪装和欺骗;

二、要想方设法破坏法治,以人治代替法治;

三、为巩固权力不惜让国民道德败坏和精神堕落(培养奴性);

四、利用人的欲望和贪念;

五、运用暴力,但享乐和纵欲是比暴力更有效的统治方式;

六,为民众提供他们需要的政治强人和神话领袖;

七、让每个人都按权力制定的脚本扮演好指定的角色。

八、让所有人都学会谄媚奉承,能娴熟地运用虚伪的公共或日常语言。[8]

这些专制原则许多都是马基雅维里在《君主论》里向君主们建议的,当然他还添加一些自己总结出来的其他权术。

马基雅维里很欣赏塔西佗对政治权术的洞见,与其他一些文艺复兴思想家一样——如胡安·路易·比维斯(Juan Luis Vives,1493-1540)和弗朗切斯科·圭恰迪尼(Francesco Guicciardini,1483-1540)——马基雅维里欣赏的是塔西佗对而是政治权术和国家理性(the reason of state)的洞察力。这种洞察力在马基雅维里和塔西佗的政治思想之间形成了一种似乎惺惺相惜的“内在思想”联系。

马基雅维里曾多次引用塔西佗。

例如,在《君主论》第13章“论援军、混合军和本国的军队”里,马基雅维里说,

“我的结论是:任何一个君主国如果没有自己的军队,它是不稳固的。反之,一个君主国在不利的情况下,如果没有实力带着信心防卫自己,它就不得不完全依靠侥幸了。明智的人们常常提出这样的意见和论断:‘世界上最弱和最不牢固的东西,莫过于不以自己的力量为基础的权力的声誉了’”

。其中的引文(quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua vixa)出自塔西佗的《编年史》(ⅩⅢ,19)。

又例如,马基雅维里说,君王必须要会忘恩负义(《论李维》29,1),其根据是塔西佗所说的,

“报复侮辱较之酬答善行是容易得多的事情,因为感恩被认为是一种负担,但报复却被认为是一种收益”。(《历史》,4,3)

马基雅维里在《论李维》里说,

“塔西佗的话堪称金玉良言,他说,人们可以赞美既往,但必须接受现状;他们应该向往好的君主,但必须宽容地对待君主,无论他是如何上台的。如果他们有别的想法,就会毁了自己和祖国”。(III,6,1)

由于他引用了塔西佗所说的“

仰慕古老的时代,但是却也能适应当前的时代

”(《历史》4,8),所以,有人认为马基雅维里和塔西佗都主张维护专制现状。

其实,马基雅维里对塔西佗不过是只言片语的随机引用,并没有把塔西佗当作自己的政治理论依据。塔西佗和马基雅维里生活在两个不同的专制时代,他们的生活态度也不相同。马基雅维里是一个典型的文艺复兴时代的“行动者”,无论如何,他都还想要有所作为。但是,塔西佗是一个罗马帝国的“失败者”,他并不相信有任何个人作为的可能,他关注的是

如何在既成事实的罗马帝制下安身立命

。

同塔西佗有两种面孔一样,马基雅维里也有两张面孔。在《君主论》里他为新君主提供权术指导,但在《论李维》里,他关注的是如何保全一个健康又有美德的共和。他的这两部主旨迥然不同,但背后却是同一个秉持行动原则的作者。在《君主论》里,他要证明,君主必须有所行动,否则很快就会陷于绝境,而且,君主可以用一些自我维持的手段和权术来实现他们想要的长治久安。在《论李维》里他要想知道,用什么方法可以让生活在共和政制中的人们既保持自由,又不失美德,惟有如此,共和才能屹立不倒。与他相比,塔西佗应对专制统治现实的态度和方式则被动、隐忍和消极得多。

马基雅维里在《君主论》里为专制提供了一系列自我维持原则,体现为它所运用的权术。但是,18世纪启蒙运动时期,狄德罗和卢梭都认为马基雅维里是共和主义者,而《君主论》是一部揭露君主专制统治权术的讽刺作品。即使我们不完成赞同狄德罗和卢梭的看法,我们仍有理由相信,马基雅维里至少是不自觉地客观揭示君主专制的一些普遍原则和手段。我们谴责这些原则和手段,是因为它们利用和助长了人性中最阴暗的欲望和本能,因此是不道德和罪恶的。无论有没有马基雅维里的《君主论》,专制统治都一直在用这些原则和手段奴役人民。我们需要了解专制统治的权术,因为这些权术往往决定专制权力的本质。一个国家统治权力是否专制,不仅表现在它与统治对象的权力关系上,而且也表现在它所允许的,积极运用的统治权术上。

四、如何在专制统治下生存

蒙田说,

塔西佗的著作“特别适合动乱频仍的病态国家”

。蒙田觉得自己就生活在这样的国家,所以他感叹道,“可以说,那是在写我们,那是在刺痛我们”。[9] 蒙田所指的是一个政治专制、政府腐败、道德堕落、精神萎靡的病态国家环境,这种环境中的某一个人都面临着自己要怎么活下去的逼仄困境。

塔西佗厌恶罗马帝制下的这种生存状态,但他并不寻求改变它,当然,这并不意味在他希望这样的生存状态毫无变化地永远维持下去。他的生存政治,用英国历史学家彼得·伯克(Peter Burke)的话来说,是“

在专制绝对主义时代支持有限君权

”。也就是说,在制度现状没有任何改变可能或前景时,希望专制不要肆意妄为,哪怕是为了它自己能够长期维定地把持权力,也要尽量有所收敛,不要大胆作恶,祸害国家。[10]

在这种情况下,塔西佗所关注的问题不是如何改变他讨厌的专制,而是在不可避免的专制下如何安身立命。美国历史学家丹尼尔·卡普斯特(Daniel Kapust)说,这样的塔西佗是“

粉红色

”的,

“我们把塔西佗理解为倡导君权或共和,虽然不是全无用处,但都是把他往他自己不愿走的那条路上硬推”。[11]

“粉红色”的塔西佗是在专制下寻找安身立命之道的塔西佗,也是蒙田觉得特别亲近的那个塔西佗。

塔西佗活着的时代,专制权力的元首制已经是罗马的现实,政制前途灰暗又不可确定,可能变得更糟,也可能有所改善。共和早就已经死了,回到共和已经不再可能,以怀旧之情将共和理想化已经没有什么实质的意义。而且,对共和的理想化本身就问题多多。不管怎么说,

罗马的精英们都需要找到在现实中的安身立命之道——如何谨慎行事,不要以身犯险,但也不要同流合污。

这种安身立命乃是一种对现实的有限妥协,在浑浊不清、暗流汹涌的政治漩涡里“

既不全然自由,也不全然奴性

”。[12]

塔西佗所关心的安身立命者

不是一般的民众

——他们永远只是在专制的摆布和操纵下随波逐流——而是

罗马的精英

:元老院里的元老、贵族、军事统帅、行政长官。用蒙田的话来说,是那些在“

政府里混的人们

”。[13] 这些有身份的人士生活在一个政治专制、社会道德腐败的国家里,既不以身犯险又不同流合污,有这种可能吗?

塔西佗对这个问题的回答与我们今天许多人是不同的。他认为这不仅是可能的,而是还有身体力行的成功表率。这个表率就是他岳父阿古利可拉(Agricola)。

“阿古利可拉从来不用骄矜自大或无谓的傲上态度来博取声名和招惹是非。有些人专门崇拜藐视权威的人物,但他们应该知道:就是在暴君之下,也有伟大的人物;而温顺服从如果能和奋发有为的精神结合在一起的话,也自可达到高贵的境地,但

许多人却只会以一种毫无利于国家而徒然招取杀身之祸的匹夫之勇来沽名钓誉而已

”。(《阿古利可拉传》42)

塔西佗历史著作里不是没有勇敢对抗暴君的人物,但是,他认为,他们虽然勇气可嘉,但都

不是值得效仿的对象

。

这可能与塔西佗自己的为人和官场经历有关。他接受过当时最好的演说和法律教育,少年时曾就学于著名的修辞学家昆体良(Quintilian),又从阿朴尔(Aper)和塞孔都斯(Secundus)学法律。他成为一个有名的辩护师。公元77至78年之间,他和执政官阿古利可拉的女儿结了婚,并在皇帝韦帕芗(Vespasian)时代开始从政。公元79-81年左右,他曾任财务使之职,88年升任大法官。89至93年之间,他离开罗马,大约在外省做官。在这段时期内,他可能游历过罗马帝国北部边境一带,熟悉了日耳曼人的历史。公元97年,他回到罗马,任执政官。在112至116年之间,他曾出任亚细亚行省总督。

他一生经历了13位罗马皇帝的统治

,其中,尼禄和图密善是

著名的暴君

。然而,当正直和高尚人士惨遭迫害之时,他却能

乖巧地保持沉默并扶摇直上

——图密善事时代正是他仕途通达的关键时期。

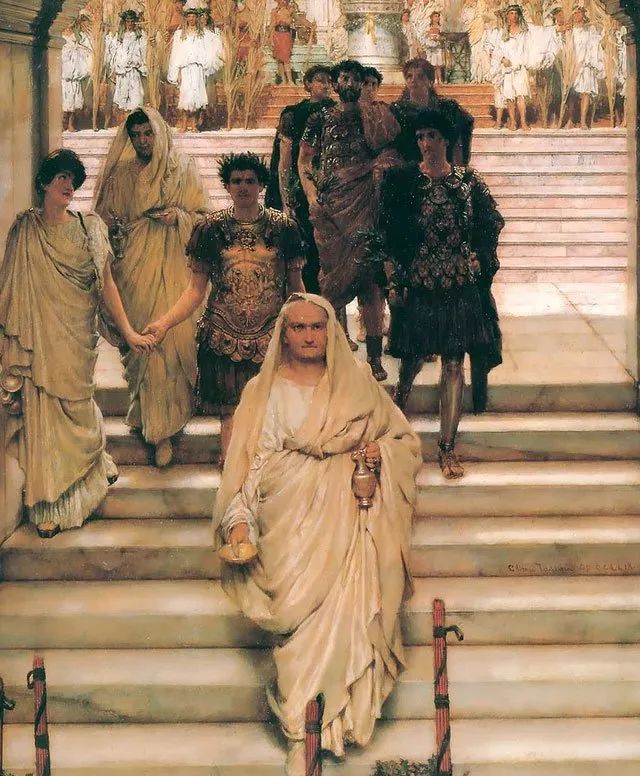

《提图斯的凯旋》,前立者为韦帕芗,身后为图密善

作为暴政的幸存者,他可能内心有耻辱愧疚,因此会有心理自卫的要求。历史学家贝西·华科(Bessie Walker)对此写道,

“当公元96年9月图密善末日来临之际,塔西佗对元老院昏聩无能的憎恶必定深化为一种蒙羞心理……然而,尽管有这样的羞辱,尽管也承认图密善只是例外性地……异常邪恶,从人性来说无可救药,但塔西佗显然坚信,用一位皇帝来代替另一位皇帝,并不是一个值得为之奋斗的目标。这一观点贯穿于他的所有著作之中”

。[14]

塔西佗认为,一个人生活在乱世之中,个人的力量微不足道,虽然内心痛苦,厌恶现实,但也不要以为一个皇帝代替另一个皇帝就会世道改变。明智之士不值得为追求这样的改变以身犯险,以卵击石。在他看来,这才是清醒自明的安身立命态度,就像中国古话说的,君子不涉身犯险,不立危墙之侧。《孟子·尽心》说:

“莫非命也,顺受其正,是故知命者不立乎岩墙之下。尽其道而死者,正命也;梏桎死者,非正命也”(顺从天命,接受的是正常的命运;因此懂天命的人不会站立在危墙下面。尽力行道而死的,是正常的命运;犯罪受刑而死的,不是正常的命运)

。这样的安身立命之道被古人当作一种生存智慧。今天我们当然有理由视其为一种不反抗的自我辩解和政治妥协。

五、政治精英阶层的崩塌

罗马斗兽场,建于公元72年-82年间,弗拉维王朝时代

蒙田说,“

我不知道有哪位(历史)作者能像塔西佗那样在政府事件的叙述中掺进如此之多民风民俗思考和他个人的喜恶

”。这些民风民俗中最突出的就是专制统治下的普遍奴性,这种奴性尤其表现在本该有荣誉心,热爱自由、智识超众的政治精英们身上。

塔西佗毫不掩饰对这些政治精英的鄙视。

蒙田还说,塔西佗的著作

“与其说是演绎历史,毋宁说是一种评价,其中箴言多于叙述。”

[15] 这样的评价自然也包含在他对罗马帝制统治下个人反抗的叙述中。

塔西佗记叙了一些有反抗行为的斯多葛派人物——被称为“斯多葛抵抗”(the Stoic opposition),然而,他对他们的评价却难免有为他自己行为曲意辩解的意味。[16] 那些有反抗行为的斯多葛派人物包括三个朝代出现的献身者——尼禄时代的特拉塞亚·帕埃图斯(Thrasea Paetus)和贝利亚·索拉努斯(Barea Soranus),韦帕芗(Vespasian)时代的赫尔维狄乌斯·普里斯库斯(Helvidius Priscus)和茹斯替古斯·阿茹勒努斯(Rusticus Arulenus),以及图密善时代的赫伦尼乌·塞内契阿(Herennius Senecio)。

在《阿古利可拉传》里,塔西佗记叙了暴君图密善时代的抵抗献身者,他惋惜他们的命运,赞叹他们的勇气,但那主要是为了衬托元老院里那些巴结皇帝的软骨头及其加害献身者的卑鄙行为:落井下石、为虎作伥、助纣为虐。

塔西佗

并没有赞扬

献身的义举,而是警告不要盲目仿效献身者的冲动行为:

“有些人专门崇拜藐视权威的人物,但他们应该知道:就是在暴君之下,也有伟大的人物;而温顺服从如果能和奋发有为的精神结合在一起的话,也自可达到高贵的境地,但许多人却只会以一种毫无利于国家而徒然招取杀身之祸的匹夫之勇来沽名钓誉而已”

。(42)在塔西佗看来,在暴君统治下默默又有尊严地保存高贵精神的代表就是他的岳父阿古利可拉。

塔西佗在《编年史》里多次提到的暴君尼禄时代的特拉塞亚,公元62年,特拉塞亚在安蒂斯久斯(Antistius)事件中发挥了主要的作用,他勇敢地劝说许多元老们要求终止死刑,这是违背暴君尼禄意愿的。

起先赞同特拉塞亚的一些元老们各有各的心思:

“一部分人这样做是为了不使皇帝处于招人忌恨的地位;但大部分人却是由于自己这边人多而感到安全,特拉塞亚则是出于他那一向坚定不屈的性格——他也不想放弃这样一个出风头的机会”

。(《编年史》14, 49)最后这一句是塔西佗自己为特拉塞亚勇敢行为所做的评注:

爱出个人风头

。

公元63年,特拉塞亚又和皇帝尼禄起了冲突,一位名叫科苏提亚努斯·卡皮托(Cossutianus Capito)的佞臣罗列了特拉塞亚多项罪名,叫尼禄放心,一定会替他好好收拾特拉塞亚,

“对于特拉塞亚,你无需亲自写什么指示,交给元老院,让我们来决定吧!”(《编年史》16,22)

比起暴虐的君主来,塔西佗更加鄙视那些对皇帝意愿百般顺从,低眉顺眼的元老们。他们随时愿意出卖同僚,贪婪地争夺那些能够大发横财的机会,很少具有健全的判断力或是真正有爱国心。政治精英们的腐败、虚伪和奴性是塔西佗批评时局的主要内容。那些本该是体制性基础和制度保障的政治精英,却腐化堕落为尼禄那样暴君的帮凶。是罗马的精英们为尼禄的暴政创造了条件和提供了保护:

“尼禄从元老院的命令中清楚地看到,他的每一件罪行都被说成是崇高德行的典范,因此他作恶的胆量就更大了”。(《编年史》14,60)

罗马的精英阶层以逢迎谄媚皇帝为能事,以此获得权力攀升,并非始于暴君时代。这种恶果的种籽其实在号称盛世中兴的奥古斯都时代就已经播下的了。明君奥古斯都是攫取和巩固权力的权术大师:

“首先用慷慨的赏赐笼络军队,用廉价的粮食讨好民众,用和平安乐的生活猎取世人对他的好感。然后再逐步地提高自己的地位,把元老院、高级长官乃至立法的职权都集于一身”。(《编年史》1,3)

奥古斯都是统治权术的天才发明者,他知道,独揽大权首先必须控制人民,以此防止人民行动起来。这种控制并不意味着一定要使用暴力压制(折磨、杀害),还有更加微妙、有效的柔性手段,那就是笼络、收买和讨好。控制人民是任何专制统治的第一个重要权术手段。

奥古斯都,盖乌斯·屋大维·图里努斯(Gaius Octavius Thurinus),罗马帝国的开国君主

专制统治的第二个权术手段是有效控制国家精英。专制者必须确保让精英层中那些潜在的对手要么害怕他,要么感激他。而且,他还要能利用敌人或法律除掉那些既不害怕他也不感激他的家伙。奥古斯都统治的时候,

“反对他的力量已荡然无存:公然反抗的人或在战场上或在罗马公敌宣告名单的法律制裁下被消灭了;剩下来的贵族则觉得心甘情愿的奴颜婢膝才是升官发财的最便捷的道路;他们既然从革命得到好处,也就宁愿在当前的新秩序之下苟且偷安,不去留恋那会带来危险的旧制度了”。(《编年史》1,3)

专制独裁的另一个手段是放行腐败,当然,这需要避人耳目,以巧妙的名目来进行,不是对所有人,而是对“自己人”。这个手段可以收买死党,同时又牢牢地抓住他们的小辫子。允许腐败可以诱导他们忠心,他们可以因此越来越富有。如果怀疑他们不忠,那么可以指控他们腐败,一下子就把他们收拾了。奥古斯特用这些权术手段建立了他要的新秩序,

“新秩序在各行省也颇受欢迎。元老院和人民在那里的统治却由于权贵之间的倾轧和官吏们的贪得无厌而得不到信任;法制对于这些弊端也拿不出什么有效的办法,因为暴力、徇私和作为最后手段的金钱早已把法制搅得一塌糊涂了”。(《编年史》1,3)

专制之所以罪恶,并不在于权力由一人掌控,而在于权力没有制衡,无限膨胀。

专制者想怎么办就怎么办,谁也拿他没有办法,这样的权力很容易恶化为暴政。暴政专制在乎的只是如何维护其统治权力,即使从精神上摧毁整个民族也在所不惜。

塔西佗特别关注的一个专制灾难性后果就是,

它残酷打击了整个精英阶层

,逼迫他们成为独裁统治的工具。奥古斯都一手选拔了继承人提比里乌斯(提比略),而这位继承人的统治

“是如此污浊的一个时代,当时的谄媚奉承又是如此地卑鄙可耻,以致不仅是国内那些不得不以奴性来掩饰自己的显赫声名的首要人物,就是所有那些曾经担任过执政官的元老,大部分担任过行政长官的元老以及许多普通元老,都争先恐后地提出过分谄媚的、令人作呕的建议”

。他们卖友求荣,倾轧求利、在元老院里提一些琐碎的无聊提案,提比里乌斯利用他们,但又从心底里看不起他们,

“人们传说每次在提比里乌斯离开元老院的时候,他总是习惯于用希腊语说,‘

多么适于做奴才的人们啊!

’看起来,甚至反对人民的自由的这个人,对于他的奴隶的这种摇尾乞怜、低三下四的奴才相都感到腻味了

”。(《编年史》3, 65)

塔西佗对帝国的专制和腐败充满了厌恶,但却并没有反抗的意愿,正如历史学家曼代尔(Clarence W. Mendell )所说,由于塔西佗对专制帝制的厌恶,他似乎让人觉得他还在怀念共和。[17]

但这是一种误解。这样看待塔西佗,就像因为曾国藩不满朝政就以为他是反对清廷。

曾国藩在晚清从举人、进士、到翰林,一路飞黄腾达,其京官生涯,十年七迁,傲视群曹。然而,他在诗文中却多有对官场和朝政的失望、不满和颓丧之意。他渴望以振作之气扭转官场的泄沓之风,甚至建议改革官员的选拔办法,这是他对清王朝的忠心,而绝非是二心。

专制统治下的精英阶层并非铁板一块,这些高层人士的个人道德操守、人格品质、精神境界是有差别的,虽然不能忽视这些差别,但不能夸大这些差别对制度本身的支持或反对作用。