「他不是那种一生与青灯黄卷为伍,著作等身,到头来却“高处不胜寒”、沧然孤寂的学者,他全身心地投入考古实践、贴近田野、亲近基层学者,凡是事业需要他的地方,都留下了他的足迹、汗水和心血。」

写在开头:

这篇随笔是去年写的了,必须承认,现在作为一个非历史系的大一学生,我对于历史学和考古学的阅读都是很少的,一篇简单的书评希望可以激起小侦探们对于考古学的兴趣。文中砂石甚多,殊不满意,而贵庙的历史组和历史专业的大佬很多,让我非常心虚。

本来最后一句是:请读者细为雠勘讥评,尽力挑剔,俾得改定。但这样讲又好像太看得起这篇稿子了,我觉得这就是个很一般的稿子,好像也没有被修改的好底子。那么,祝大家阅读愉快!(既然常井项说还行我就咬咬牙发了,希望发了之后不会被扫地出门,呜呜呜。)

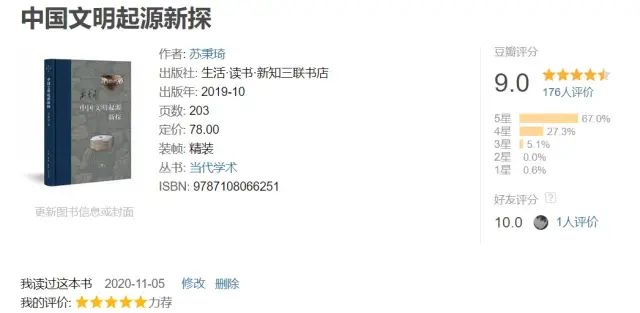

这本书是苏秉琦先生晚年(1996年)赴深圳期间半疗养半工作、聊天中回忆往事,再由郭大顺先生全程记录而成的,郭先生“穷数月之力,整出了初稿”。1993年适逢台湾倡议召开“海峡两岸考古学与历史学学术交流研讨会”,由于种种原因,苏先生出行的愿望未能实现,如他的儿子苏恺之所说,这本书体现了先生“最后一搏,隔海相望”的心境。他对《明报》的记者说,这是“一本我的大众化的著作,把我一生所知、所得,简洁地说出来了。”由于个人的考古知识有限,在寥寥几本著作、传记的阅读之后,作为一个普通的读者,我也很难对苏先生的学术境界和学术贡献做出准确的描述或评价,这篇荐书只能记录下一些通过他的生平和著作感触到他的心迹片段,对于学术活动和学术思想的整理便是挂一漏万了。

(一)

对于普通的读者来说,本书首先映入眼帘的是书里说的两个怪圈,摆脱怪圈,就是摆脱错误的思维定式。苏先生的本意也是希望读者将摆脱两个怪圈作为阅读此书的起点。他在晚年多次提到的“我看到了下个世纪的中国考古学”,也是以摆脱两个怪圈为起点的。在第一章《两个怪圈》中,苏先生提出了我国几十年来历史教育里的两个怪圈:根深蒂固的中华大一统观念,另一个是将马克思提出的社会发展规律看成是历史本身。中国的大一统观念,从书本、老师、已有的资料文献中代代传承下来,但“实际上已经越来越多地发现它与大量实际资料是相矛盾的”,“到了必须正视这些问题的时候了”。而“马克思的社会发展规律是,其核心是正确的,但不能把它当作历史本身,各个国家有其生动多样的历史发展进程、特点,不知道它的复杂性和特殊性。”诚然,如爱德华·伯恩斯坦所说:“尽管马克思在处理细节及其相关枝节部分时,有注意到自从他早期所写的有关社会主义之论著以来,整个时代已经经历了相当大的演变,但是,他在下结论时仍然脱离不了1848年代所下的未经修正的论点。”马克思一直是一个心灵活跃、求知上进的人,并且“在总结前人观点的工作上的确有其独到的功夫”,但他的触角已然触碰到现在并延伸到未来,其工作之艰难程度难以想象。在1868年《资本论》俄译本在圣彼得堡出现,远快于马克思所心心念念的英译本,这让她大吃一惊;此后他才真正密切关注俄国的动向,他努力学习俄文掌握俄国土地制度发展的历史文件资料,并且将俄国的问题纳入《资本论》第二卷的中心主题,即使如此,也有学者认为“马克思似乎从未真正了解俄国”。苏先生则认为马克思“没有东方国家历史发展的资料,不知道这里的丰富多彩,不知道它的特殊性和复杂性。”在中国,奴隶制发育似不很完全,从奴隶制到封建制的过渡也不死欧洲那么明显,将考古器物和马克思的社会发展史叠加起来是穿靴戴帽的做法,将中国历史简单化了,各项工作必将沦为干巴巴的空壳。书中苏先生也提及从孔夫子时期的中国史便不是铁板一块,司马迁的《史记》亦是兼容并举,更反对将社会发展史当成唯一的、全部的历史,历史本身是多种多样、丰富多彩的。中国地域辽阔,环境复杂,文化传统多样,各区系类型文化在自身发展的一定阶段,自然而然便会产生各有特点的文明因素。苏秉琦先生的满天星斗说正是以文学的语言对这种状况作出的如实的描述和概括。他在与高炜、邵望平等学者口述历史时提出“考古学要想独立研究历史,探索出中华文化和文明起源,就要建立本学科的方法论。”

第二章《学读“天书”》中苏先生结束了自己硬着头皮啃“天书”,寻找解释“天书”密码的经历,如书中所说,这个标题采自1987年苏秉琦先生《给年青人的话》一文中的小标题,1948年苏先生所著的的《瓦鬲的研究》一文也详细记录了这个艰难的历程,在书中苏先生描绘了不同类型的瓦鬲谱系图,并向我们介绍了它们演变的轨迹,推导它们从发生到消亡的全过程。

从苏秉琦先生之子苏恺之的书中可以了解到,1934年8月先生于北平师范大学历史系毕业,本想在北平或老家做历史老师,为了“让国人深知民族历史而懂得要挽救自己”,但由于师大校长李蒸先生的推荐,得以进入北平研究院史学研究所就职。苏秉琦先生回忆自己当时“像海绵那样渴求知识,渴求和那些有学识的人交往学习”,10月底跟随徐旭生先生一道至陕西宝鸡斗鸡台从事田野考古工作,苏先生负责沟东区的发掘,由此翻开了他人生的新篇章。

第三章《解悟与顿悟》中苏先生用“悟性”这种“很像是佛教语言”的词汇形容自己的五六十年代,通过对仰韶文化的认识过程介绍了五六十年代走过的探索之路,那时候随着全国基本建设的迅速开展,各地急需考古人才,1952年由苏秉琦先生主张,集中考古所、北大和文物图书三部分的力量,办一个考古培训班,由于缺乏现成的教材和讲师,苏秉琦先生“拿着聘书邀请各路行家前来讲课。请郭沫若讲奴隶社会史,尹达讲原始社会史,翦伯赞讲封建社会史,裴文中讲旧石器考古学,白万玉教授讲授如何修复古物”,接连办了三期,被苏先生称为“考古界的黄埔军校”。从苏恺之的回忆中可以看出,由于父亲的家庭出身不好,几个子女求学之路多有不顺,苏先生沉闷少语,但他只是告诫孩子们:“你们将来的路子还很长,要学会沉着,要学会忍辱负重,要懂得如何迎接逆境”,他本人更是以顾颉刚先生为榜样,“照样写他的东西,坚信他的国学研究和历史文化研究有意义,手上的毛笔一天也没有搁置,仿佛总是向未来的人们诉说什么”。

苏先生选择了陕西省华县泉护村发掘的一批资料,进行层位的、类型学的综合分析,选出了4类3种的整体排列共生关系,他认识到在这个地域发展起来的二类型仰韶文化不会先后发展起来的两个阶段,而是各自发展又相互紧密依存的两种主要变体,二者是同源,而后平行发展,据此苏先生论考《关于仰韶文化的若干问题》发表在《考古学报》。

他因同行借助考古之便暗示博物馆负责人行贿、收敛文物而愤恨不已,在国家前途未卜、自己前程难料的时期,他一心想着留下多一些对年轻一代有益的思考。1975年,先生又开始做起了小规模的讲座,先是在北大,后来是在研究所的小房间里,他给学生们讲述他头脑里初步形成的“区系类型理论”,这些内容是他苦难期间深思的精华,“而不是就只是重复”。按照苏先生的总结,1975年是他工作的转折点。这是一个里程碑,更是序曲,四年后,1979年,他在中国考古学会成立大会上的发言,“标志着他的冲刺开始了”。

20世纪的70-80年代是中国考古走向成熟的转折期,经过60年代的摸索中国考古界终于找到一条中国特色考古道路,一个带根本性的学科理论——中国考古学文化区系类型学,1977年的南京的学术会议上,苏秉琦先生首次正面提出了要“建立马克思主义的中国特色的考古学”,同时以区系的视角谈了他对整个东南沿海地区新石器时代考古的最新认识。1979年在西安的学术会议上,他在发言中梳理了考古学中的区系类型问题和阶级、国家的产生过程问题;古文化的六个区的概念和划分问题;还提出了楚文化的专题研究,提议河南、湖北、安徽和湖南四个省份联合起来,用“轮流坐庄”的形式举办座谈会。“区”是块块,多指空间区域划分;“系”是条条,是每一个古文化发展的序列,多指系统,以时间为轴,考虑文化的分解、组合、突变和相互作用;“类型”是变化的分支,也就是细分,苏先生借用了生态学的名称和理论,着眼于六大区系之间的各自的文化渊源、特征和发展过程,把当时中国境内的古文化划分为六个较大的区块。他也主张考虑一个地区的古文化特征时,要合理地把邻近地区的资料也拿过来,而不要有一说一,被现有的行政区划所遮目。这一理论批判了中华大一统学说,在《光明日报》上被评价为“这一理论是中国考古学走向成熟的标志之一”。1947年,徐先生和苏先生共著《中国古史的传说时代》,书中写道:“将来必有一天,我们可以能根据丰富可靠的地下遗物遗迹,和考古学的成就,来描述中华民族的史前文化。”区系类型理论得到深入的探索后,以往考古界的认知偏差也开始得到纠正,不再过分夸大中原古文化,贬低周边古文化。在这一时期,苏秉琦先生迎来了他人生中的最佳岁月,他将自己多年孕育的理念喷发出来,学术理念和思想更加成熟、也得到了许多人的接受,甚至还被应用到实践中。如邵望平先生所说,他不是那种一生与青灯黄卷为伍,著作等身,到头来却“高处不胜寒”、沧然孤寂的学者,他全身心地投入考古实践、贴近田野、亲近基层学者,凡是事业需要他的地方,都留下了他的足迹、汗水和心血。从1982年至1986年的短短五年间,先生连续在河北省、辽宁省、内蒙古、甘肃省召开一系列有关北方地区考古的学术研讨会,同时频繁地外出到考古工地考察、看材料。

1992年9月以后苏秉琦先生对燕山南北地区文明发展较早而衰败亦较早的原因、传 说的五帝时代事迹的地域与中原地区的古国、对“五胡乱华”的历史意义等问题,又作了进一步的探索;并结合对恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中分析的国家起源的三种模式的思考,他将国家起源问题概括为发展阶段的三部曲,即古国——方国——帝国;发展模式的三类型,即原生型、次生型、续生型。在第七章《双接轨》中,先生进一步提出了中国考古学与世界考古学接轨、古与今接轨的新课题,提出“世界的中国考古学”,一方面把区系观点扩大为“世界的”观点,从世界的角度认识中国,一方面在用区系观点看中国的同时,也用区系观点看世界。

(二)

1996年苏先生在对面记者采访时说:“我终其一役,从考古学的角度对五千年中华文明史予以彻底的、合理的阐释,全部观点都在《中国文明起源新探》中表现了出来,是我走过这六十三年的学术道路的总结。”阅读此书,即使是一个像我这样的考古学尚未入门者,也可以有一些思考和收获。

首先是,对于以北方中原历史为主线索的中国古代史叙述,苏秉琦先生提出的观点刷新了我们在教科书中形成的模糊认知。如鲁西奇先生在《谁的历史》中所言:“半个多世纪以来,中国历史学界主要从两个方面,对这种以中原历史为中心线索的历史叙述和阐释,提出了较全面的批判:一是中国文明起源的多中心论或多元论。经过苏秉琦、张光直、石兴邦等几代考古与古史研究者的多年探索与努力,现在,黄河中下游地区(中原地区)为中华文明起源的单一中心论,已经被抛弃,中国文明起源的多中心论或多元论已经得到广泛的承认。”中原中心论,也可以说是北方中心论,是指中国古代史的传统叙述以北方中原地区的发展历史为主要脉络进行阐述,将其他地区的发展叙述为中原武力对其他地方的扩张、征服与影响,比如现今教科书中常见的“北方人口南迁推动南方的经济开发”、“对边蛮地区的教化”等等。

除了苏秉琦先生提出的六大区系,强调各区发展水平相近,相互影响,又以四周向中原汇聚为主导方向,而在此之前还有20世纪30年代考古学家梁思永先生提出的“东西二元说”、历史学家傅斯年先生的“夷夏东西说”和蒙文通先生的“三部族说”,以及苏秉琦先生的恩师徐旭生的“三集团说”。虽然各个学者对于文化区系的划分有诸多不同认识,但总体上都认为中国早期文明是由不同源流构成的,拥有多个中心和多元特征,逐步从多元走向了核心。这与我们教科书中“传播扩散”的阐释模式形成对比,否定了中原文化向外扩散的古史阐释系统。

1993年,苏秉琦先生在山西朔州谈《晋文化与北朝文化研究的新课题》时指出“五胡乱华”的观点是十分偏颇的,“北方草原民族为中华民族注入的活力与生命,以及它所带来的欧亚大陆北方草原民族文化和各种信息,在中西文化交流上起了重要作用。”这为他提出“续生型”国家起源奠定了基础。值得反思的是,“五胡乱华”的提法仍然是中原控制周边、建立中华帝国的阐释模式,其他地方基本被视为一种附属地位,带有浓厚的华夏色彩和中原中心论观念。

另一方面,苏秉琦先生非常擅长运用经典理论,他认为自从恩格斯写《家庭、私有制和国家起源》这本书以来,考古学科还处于幼年时代。“人类文明三大块中,最完整、最丰富的、最典型、最标本的,在中国,而不再其他两大块,也不在东南亚的那些国家之内。恩格斯在写这本构成马克思主义历史唯物主义理论的重要著作时,还没有机会知道并利用我们中国最丰富、最典型、最多样化的地下考古材料。”所以他认为,考古工作者发掘、研究材料是不可推脱的责任。他在学习经典著作并受到启发之后开始考虑中国国家起源的不同模式问题,但没有完全套用雅典式、罗马式、德意志式的国家起源,而是结合自身重建的考古框架探讨中国国家起源模式。如李伯谦先生所说:“在对待马克思主义理论指导地位问题上,我们既反对遇‘马’必反的倾向,也反对过去到处贴标签对科学研究带来不少弊端的教条主义态度”。这让我们明白了,任何课题的提出、突破,重大问题的认识与革新,都有一个逐步孕育的过程,我们继承前人的思想成果,但也不能照搬照抄,要在前人的积淀上不断调整、突破。

在文章《苏秉琦学术体系的形成和尚待研究证实的两个问题 ———苏秉琦与中国文明起源研究》中,朱乃诚先生提出了苏秉琦学术体系中两个尚待研究证实的问题。一是将红山文化后期定为古国发展阶段,其证据不足;二是是否确认良渚文化已进入方国尚需进一步研究。而苏先生生前也一直很热衷良好气氛的学术交流,李伯谦先生在《中国文明起源与形成研究需要注意的几个问题》中这样写道:“其实苏先生本人,生前从不认为自己的观点是不能讨论的。恰恰相反,他十分乐意听到不同意见,尤其是反对意见,因为他很清楚,只有了解不同的观点,他才能想方没法使自己的观点更完整、更圆满,更能去说服别人。苏先生的胸怀像海一样宽阔,他对待不同意见的豁达态度以及对不同观点正面交锋的积极支持,永远值得我们学习。”一个考古学术体系的形成,离不开坚实的考古学证据和可信的古文献记载,我们需要进行更多的田野调查和发掘工作去解答我们尚未解开的谜题。理清古文化的发展传播脉络并不简单,苏秉琦先生的学术成果为后人开阔了眼界空间,我们应该重视本国的古文化财富,站在前人的肩膀上综合考虑、不断挖掘,试图看得更加清楚。

想要很多很多的爱与羁绊,即使那会伤人。好吧,即使那会伤人。