尽管青春之觞早就是万年老梗,如果这几天如果你去影院看了《芳华》,还是很可能会在《绒花》的旋律里动情一把。除了怀旧的音乐和特殊的年代背景,《芳华》最吸引人的一点就是它的审美趣味。

最近有太多分析《芳华》剧情和冯氏炒作的文章,

今晚我们决定从审美的角度开聊

。这篇是旧文重发,当时《芳华》还未经历未播先红的撤档风波,想必现在大家看完了电影,会有更深的感触。

《芳华》应该是冯小刚审美的集大成者

一直以来,媒体、观众对于冯小刚电影的故事主题、演员表演甚至台词聚焦较多,但很少有人注意到,冯小刚作品在审美上的特点。与国内同段位的大导演诸如张艺谋、陈凯歌、姜文比(大概能相提并论的也只有这几位了吧),

冯小刚电影的审美好像是比较模糊,甚至不稳定的。

可以说,与摄影师罗攀的两次合作(《我不是潘金莲》和这次的《芳华》)之后,才算水落石出,可以作为相对独立的话题去讲。相对于前者,借助南宋团扇画去传达“私语”、“传奇”的概念,略刻意和概念先行,我觉得《芳华》在美工这一块是磨合得更好了,更加自然,当然也更容易走进现代受众的内心。

概况地说,冯小刚在《芳华》中的审美特点就是写实和工整。

特殊年代的写实

冯小刚是以美工身份进入影视圈的,他曾经接受采访时说那个时候经常素描,模仿的对象也是偏写实的作品。成为导演之后,偶尔小试身手的作品也都是此类风格。冯小刚的家里收藏了一副价值2072万人民币的作品,就是当代艺术家艾轩的《圣山》,价格令人咂舌不是重点,重点是可以感受一下这幅画的写实画风。

需要注意的是,所谓写实不等同于完全的照搬与复刻,还是藏着创作者的情感。

《我不是潘金莲》的开头是冯小刚亲自旁白的民间传说,一个叫潘金莲的女人怎么被世代误解。画面用了画家魏东专门为电影创作的画。魏东的这一系列画作,虽然用了扇画的框架,但具体到角色的创作,就还是西方油画的技巧。而写实主义基本上就是西方绘画最传统的基石了。

△ 魏东的画作

当然,冯小刚并非彻底地西化,他是把东方的情趣杂糅进去,就像《潘金莲》里有一场戏,就是即将退休的法官在会所里吃饭,如果仔细看站位和影调,会觉得神似宋摹本《韩熙载夜宴图》。

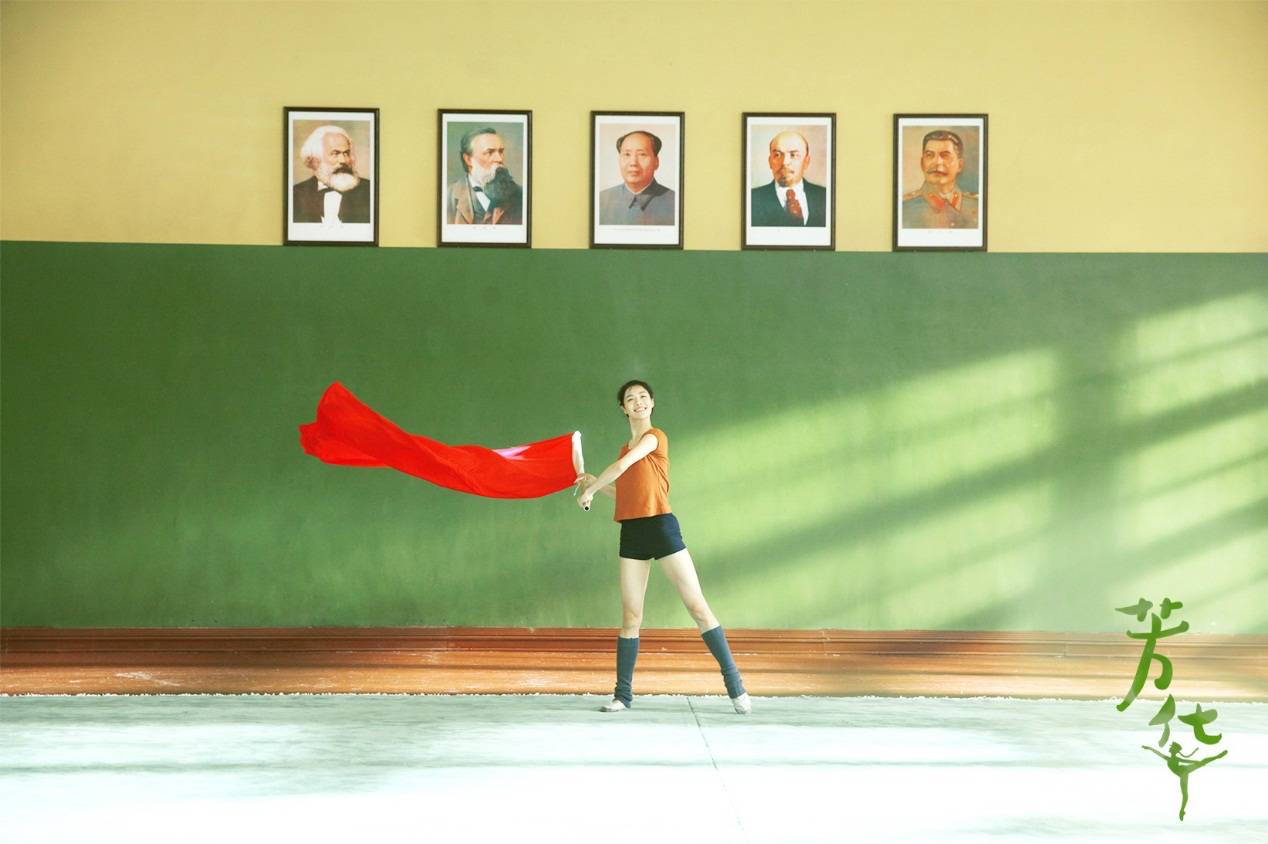

而到了《芳华》,不少画面都很像特殊年代的宣传画,军装、舞鞋、主席像,但是它有意味的地方在于,冯小刚将宣传画作了一次巧妙地解构,从而诞生出超越当时时代的寓意。

举个例子,有一场戏是文工团女兵在澡堂里洗澡,画面正中间是一个女孩背对观众,手臂背过来去解那种古旧胸罩的扣子,湿漉漉的长发就披在肩上,旁白的女孩或坐或站,或远或近,灵动的是甩着水滴的长发,这种构图就是蛮典型西方油画的风格。

冯小刚有个画家朋友是曾梵志,当初拍《潘金莲》的时候,本来是想请曾梵志去画“潘金莲”故事,曾梵志推荐了魏东。

曾梵志有一副拍卖价破亿的作品,是《最后的晚餐》。我想到这幅画,除了因为冯小刚和曾大师的渊源,还有就是在画面上某种神似。就是西方油画的构图如何被“革命”语境异化,从而产生的微妙观感。可以说,《芳华》的画面给我的就是这种杂糅感,它是有间离效果的。

△ 曾梵志《最后的晚餐》

在第五代导演中,张艺谋是与冯小刚最大相径庭的两种风格,前者的任何大片就是完全超出现实的大写意——大色块,大阵仗、大主题,大大大。

最“原生态”的女演员群

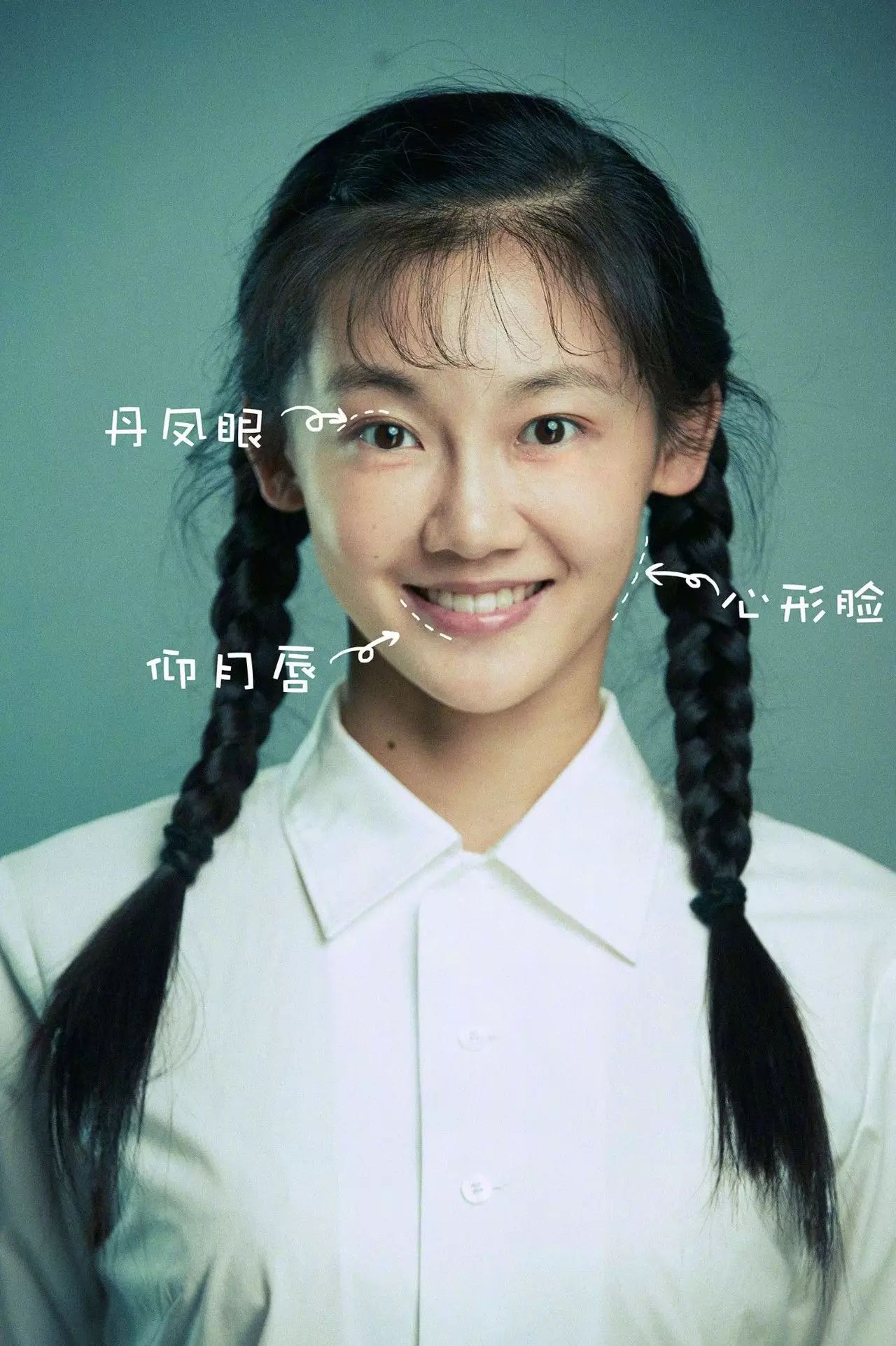

冯小刚坚持的写实,应该在挑选女演员出演《芳华》中也得到了贯彻,就是挑选没有整过容的纯天然女孩。而这些并非完美、略有瑕疵的女孩面容反倒也成了“画作”中很给劲的创作元素,这是看美图秀秀的PS脸做不到的赏心悦目。

△ 苗苗

△ 钟楚曦

△ 钟楚曦

△ 杨采钰

△ 李晓峰

△ 王可如

△ 隋源

《芳华》里“文工团女战士”是一群敢在发布会上当着媒体洗脸、素颜的姑娘,冯小刚选择的标准也是本着百花齐放的原则,找自然的花骨朵,哪怕不够完美,哪怕缺乏星味儿、没有完全绽放长开,但要的就是青涩稚嫩感和独特性,与整齐划一的服装够成矛盾统一,就算都是绿军装,就算是演绎规定的舞步,你也觉得她们各个不一样。

我记住了几个女孩子,女主角何小萍扮演者苗苗,真正的舞者出身,大眼睛很传神,眉目间竟然神似冯小刚的夫人徐帆,有机会我很想知道冯导是不是隐藏一点自己的情结。

△ 苗苗的素颜生活照,长相非常有特点。

钟楚曦的角色,原型据说就是严歌苓,五官骨骼突出,属于利索疏朗的长相。

△ 五官立体的钟楚曦是片子的女演员里长相最现代的。

杨采钰,相对来说有些名气了,被认为神似山口百惠,是于无声处听惊雷的风情,藏着劲儿。

△ 最右边的是杨采钰,侧颜非常古典。

从表达上看,人物的面容是可以传达时代属性的。影像中,这些女孩子看着就像是红旗下长大的一茬人,纯天然无添加,风华正茂。网上流传的芭莎杂志为这些姑娘拍摄的一组大片,也非常清新。