先看两张剧照。

堆积如山的眼镜,还有堆积如山的盆碗。

永远失去了它们的主人。

你想到了什么?

奥斯维辛集中营里的鞋子。

今天要说的这部电影,题材有些沉重。

战争。

但它的角度很不同,没有战场上的血雨腥风,而是讲在战争中,个人的良心如何裂变、迷失和幻灭。

名字也很奇怪,叫——

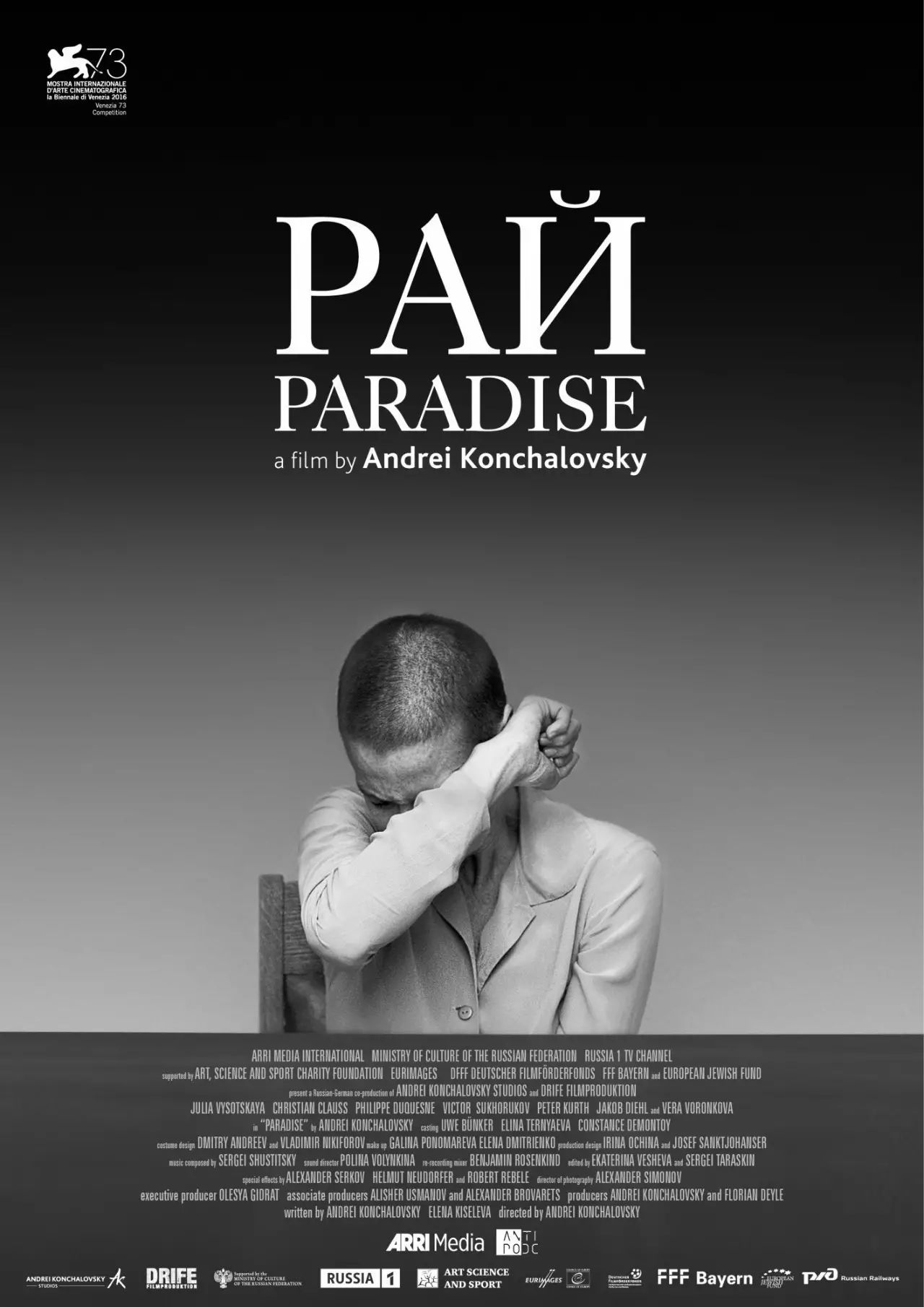

《战争天堂》

Рай

这部去年获威尼斯电影节最佳导演奖的作品,给人第一印象,妥妥的高格调。

黑白画面,4:3画幅,故事发生年代的标配。

此外,画面时不时出现闪烁、划痕、噪点,如同年久失修的资料素材。

模糊了虚构与历史的界限。

人物不时坐在镜头前,自我陈述。

他们在向谁坦白?

答案稍后揭晓。

朱尔斯。

二战德国占领法国之后,有人加入抵抗军,也有人像朱尔斯那样,归顺德国。

他当了民族的叛徒。用我们的话说,是个“法奸”。

其实,没人打心眼里喜欢侵略者,朱尔斯也希望德国战败;可是一旦德国战败了,他更害怕,因为会被同胞清算。

如果德军在斯大林格勒输了,我们会如何

有天,他逮捕了一个俄国贵妇,因为她藏匿犹太儿童。

她对他说:放了我吧,怎么样?

朱尔斯很吃这套:那,明天就约定了。

当天,朱尔斯和儿子外出徒步。

一把手枪顶在他的后脖梗子上……

奥尔加。

她就是那个俄国贵妇。

第二天,她没等来朱尔斯,等来的是把她遣送集中营的人。

奥尔加出生在1910年,6岁时,她随母亲避走西欧,那是十月革命的前夕。

当年,像她们一样的俄国流亡贵族还有很多。

这没有改变她贵族的底色,奥尔加成为了一个有文化、有思想、作风摩登的女性。

轻而易举就能俘获少男心。

赫穆。

全名赫穆·卡尔·奥托·迪特里希·凡·温德·祖·阿克森贝格。

长得快断气有没有?这是传承多代的旧贵族象征。

他出生于1915年,一战初期,那是德国盛极而败的转折点。

他满心是对贵族精神的怀念——

细数祖上有多少“伟大的人”,其中父亲1914年横渡多瑙河,1916在那慕尔附近作战,两度声名远播(都是一战著名战役)。

满脸都是对当下鄙俗社会的嫌弃——

我意识到德国将立即掉进深渊,要沉到令人作呕的泥潭里,每个正派的德国人都很失望,我找不到逃离的办法,我们的希望没了。

个人的失意、家族的没落、国家的衰败,连成一体,唯有抓住战争的机遇才能重整旗鼓。

怎样实现德意志的伟大复兴呢?

赫穆决定加入纳粹,一起为构建那个“天堂”而奋斗。

后来他平步青云,一路升至军官,被领袖接见,受命去集中营扼止那里的腐败现象。

在集中营,他一眼认出了一个女囚,仅凭她的背影——

那不是我曾经的女神奥尔加吗?

这三个人物,某种程度上代表了他们的阶层,各自的国家,勾勒出战前欧洲的社会变迁和文化思潮。

《战争天堂》最奇特的就在这——

当故事看,闷得要死;如果对历史背景有一定了解,会看得惊心动魄。

回到开始的问题,这三个人,到底在接受谁的审判呢?

有没有注意到,他们身份不同,却穿着同样的衣服,背景空无一物。

奥尔加最后哽咽道:“现在我除了我的神,无所畏惧。是的,我犯了罪。”

一道圣洁的光芒笼罩了整个画面,恍如白昼。

一个画外音突然响起——

你什么都不用怕,进来

原来,这是每个人死后,平等地接受上帝的审判。

而电影的原名,就是《天堂》。

回想此前,其实上帝的眼睛无处不在——

比如奥尔加在朱尔斯的办公室,镜头拉高形成俯视,我们看到的是一场“被审讯了的审讯”。

二流的电影,说故事;一流的电影,拍人性。

导演甚至不惜以审判打断叙事,停下来,对复杂人性进行起底。

单拿纳粹军官赫穆来说,不同于一般的邪恶符号,他被真正还原成了一个人。

在这一个角色身上,就演绎了卡普曼的“戏剧三角形”——

他同时是迫害者、受害者和拯救者。

首先,迫害者。

先在东线战场上跟苏联人打,助纣为虐了五个月,负伤而归,获颁橡树叶国王十字勋章。

后被调到集中营,调查官兵腐败问题。

他眉飞色舞地描述,这里批量的杀人计划,堆积如山的尸体,超负荷运转的焚尸炉……

令他最受不了的,却是犹太人衣服上的气味。

无所谓的神情,撇得很干净,完全忘了被动的恶跟主动的恶一样是恶,自己也是帮凶。

其次,拯救者。

第一次出手,救下一个有1/4犹太血统的女人。

刚开始拒绝,拽拽地冲着求情的老邻居,“我希望你能意识到你哥哥的生活方式不配为一个德国人”。

即便后来出手,初衷并非救助犹太人,而是帮德国人的忙。

被救的犹太女人感激地亲吻他的手,他的脸上满是厌恶和不耐烦。

第二次出手,救下昔日女神奥尔加,出于自愿,甚至为之触犯禁忌,弄到逃往瑞士的通行证。

但这发生在以爱之名的“胁迫”之下,与其说是爱情,不如说是交易。

集中营就是生存的最hard模式,当初被偷香皂,后来被偷鞋子——

一组细思极恐的呼应,香皂象征女性身份(或者徒有其表的贵族身份),在入狱时被剥夺了;鞋子则象征作为人的基本生存权利,又在集中营被剥夺了。

两次被偷,让奥尔加从女人变成无差别的人,再从人变成动物。

当有人死去,她本能地扑过去,像只捕食的野兽,边跟他人扭打,边脱下死者的鞋,自己穿上,然后淡定地坐在一旁继续吃饭。

而赫穆恰恰利用了奥尔加最窘迫的处境,如神降临,把她拉出泥潭。

她说,我就开始想着口红,我的头发和皮肤,只是不用再担心食物了,很快就从动物变回了人类、变回女人。

赫穆的第三重身份,受害者。

前面说了,他是一战后随国家一起走向没落的旧贵族。此时,希特勒出现了,提出复兴德国,提出建造崭新的世界,一个“我们”的天堂。

对于这个“天堂”的信念,是不是坚不可摧的呢?

不。

质疑不是发生在直接接触死亡的时候。

一次他和朋友聊起契科夫,说这位文豪当年的未婚妻也是犹太人,就是在这座集中营死去的,她已经67岁了。

赫穆听完,神情恍惚。

他曾说过,自己要靠俄国文学才能逃避现实。但现在,文学和现实以这种方式,撞上了他。

这位朋友就像折射赫穆内心的镜子,已到借酒浇愁、疯言疯语的地步,“你看到他们了吗?我们杀掉的那些人的鬼魂,他们就像团团迷雾,他们会出现在大树之间”。

描述的不正是赫穆之前经历的事情吗?

浴室那场戏,脱下军装,卸下身份,回归单纯的人类本体。

他的纠结和迷茫,在不停抓紧肩膀的小动作里一览无遗。

这一刻,他脆弱得像个新生的孩子。

而奥尔加,对他而言,与其说是爱情,不如说是一份人性的寄托,跟当他钟爱的契诃夫一样,是旧时美好的象征。

命运并不因他残存的一点良知就饶过他,而是狠狠补了一刀。

听说赫穆要把她救出集中营,奥尔加随即两眼放光,手指颤抖,一副欣喜若狂的反常神态。

认为他仿佛是上帝一般的存在。

你是对的,你们是伟大的国家,优等民族,我会跟着你

一个曾经有魅力有智慧的女人,竟信奉了纳粹的谎言,那是连赫穆自己都质疑的谎言。

她疯了,赫穆最后的精神寄托也崩塌了。

退路已被堵死,逃避、忏悔都帮不了他,他就像个入戏太深的演员,只有继续磕磕碰碰一条道走到黑。

上一秒,昂着头,故作高傲,“我们犯了罪,我们知道这一点,我们以此为傲,这是我们做出的牺牲”。

下一秒,低着头,不敢正视前方,故作漫不经心,“现在准备背叛大义的,不仅我一个,我们都一样,无一例外”。

最后,他彻底相信了所谓的“大义”和“天堂”。

请保佑德国天堂,即使我们注定要进地狱,如果我们的大义不能成功,只有一个原因,它太完美了,人类还没准备好接受完美。

邪恶分很多种,愚昧无知,是为悲哀,如《朗读者》汉娜;盲目从众,近乎懦弱,如《穿条纹衣服的男孩》科特勒中尉。

但最可怕的邪恶,是明知是恶,却要笃行。

在疯狂的20世纪,有无数人相信领袖就是上帝。

相信人类可以在地上建起天堂。

只有上帝知道——

人类疯了。

从人到鬼,从挣扎到自欺欺人,赫穆的心路历程,带来不亚于恐怖片的心理惊悚。

绝不要相信完美的“超人”。

也别破罐破摔地说人都没救了。

记住电影中的这句话——

“邪恶的生长无需任何人帮忙,但善良则总是需要最后使劲推一把。”

本文图片来自网络

想看的,腾讯视频就有

编辑助理:吃下水的美人鱼